主体的・協同的に学び、豊かな心でたくましく生きぬく子どもの育成

~「やりたい」がつながる学校~

主体的・協同的に学び、豊かな心でたくましく生きぬく子どもの育成

~「やりたい」がつながる学校~

本日はなわとび記録会でした。応援ありがとうございました。

子どもたちはこれまで、休み時間や朝の時間を使って友だちと競いながら、楽しそうに練習してきました。

なわとび記録会が今年度に行う体育行事最後であることを子どもたちに伝え、引っかかっても最後まで全力でやり切ることを目指しました。

記録会後の子どもたちの表情や言葉からもやり切った様子をうかがうことができました。

すこやか学級では、毎朝、縄跳びタイムをつくって練習をしてきました。

こつこつ練習を続けて、4,5年生は二重跳びやはやぶさなどの難しい技もたくさん跳べるようになりました。

記録会では、クラスみんなで、長縄や二重跳びリレーを楽しみました。

鼓笛の引き継ぎ練習が始まっています。

6年生が自分のパートを下級生に教えています。

マンツーマンで丁寧に言葉かけをしているので、下級生もだんだんと上達してきました。

手拍子をしたり実際に指使いを見せたりしながら寄り添って指導している6年生の姿には、

これまで鼓笛隊を引っ張ってきた自信と責任感があふれています。

こうして伝統が引き継がれていくのだなと感じているところです。

先日、2年生と5年生が合同でなわとびの練習をしていました。

これは、本校は2つの学年が合同でなわとび記録会を行うためです。

互いに見合うことで適度な緊張感の中、記録を伸ばすことも多くあります。

5年生のリズミカルな跳び方や速いなわ回しに、2年生は見入っていました。

子どもたちの様子を見ていて素晴らしいと感じたのは、下の様子です。

数を数える子の真剣なまなざし。

指を折りながら、一緒に跳んでいるかのように体を揺らしながら数えています。

絶対に数え間違えないという責任感が表れているように見えました。

まもなく最上級生になる5年生の、頼もしい姿です。

3学期になり、子どもたちはなわとび記録会に向けて練習しています。

朝は体育館を開放しています。楽しい音楽を聴きながら練習しています。

「こんな跳び方できるようになったよ。」

「見てください。」

「数えてください。」

「競争しましょう。」

などなど、楽しんで運動している姿に元気をもらっています。

長なわとびをがんばっている学年もあります。

こちらは業間休みの風景。3年生や4年生は、先生の力を借りずに自分たちで練習していました。

なわにひっかかってしまった友達に、

「どんまい!」「大丈夫。いける!」

などの、優しい励ましの言葉をかけていました。

しかし時にはけんかになり、うまくいかなくなることも。これもまた大事な経験の一つです。

話し合い、互いに理解し合い、同じ目標をもってみんなで力を合わせてがんばるということは、社会に出てからも求められる重要な大事な資質・能力だと思います。

子どもたちはこうした経験をとおして、日々成長しています。

1・2年生の生活科の学習で、小正月の行事「だんごさし」を行いました。

だんごさしに使うみずきの木は、畑の先生石井さんよりいただきました。

初めに、1年生と2年生が協力して6色のだんごを作りました。だんごを混ぜてこねるのが大変でした。丸めただんごは、気をつけながらお湯でゆでました。

できあがっただんごをそれぞれ自分の木に飾りました。

できあがっただんごさしは、それぞれ家庭に持ち帰りました。

だんごさしは、会津地方発祥の豊作を祝う伝統行事だそうです。

今年もよい1年となることを祈っています。

雪が積もりました。今シーズン初です。

雪はきをがんばる6年生。

そしてその後ろ姿を見て、一緒に動き出す5年生、4年生。

頼もしい白江小の上学年生たちです。

みんなのために朝から活動する子どもたちを大いにほめました。

お昼は積もった雪で大はしゃぎ。

下学年はそりすべりを楽しみました。

雪合戦は、やさしくにぎったふんわり雪玉で。

こちらは、大きな雪玉。当てられたら痛そうです。

嬉しそうな笑い声が校庭に響きました。

明日から三連休です。

事故、インフルエンザに気を付けて過ごしてほしいと思います。

あけましておめでとうございます。

冬休みが終わり、3学期がスタートしました。2学期末に1名の転校生を迎え、児童数は111名になりました。

始業式では、「おはようございます。あけましておめでとうございます。」「今年もよろしくお願いします。」と、元気にあいさつし、言葉を交わしてくれました。

校長より「3学期は新しい目標に向かってさらに一歩を踏み出す時期。人はあきらめなければ、何度でもチャレンジできる。できる、できないではなく、努力することそのものがすばらしいこと。」「あたりまえのことをあたりまえにすることを大切に。あいさつをする、時間を守る、相手が傷つくような言葉遣いはしない、といったことは、一見小さなことのように見えるが、小さな『あたりまえ』を一つひとつ積み重ねることで、自分たちの周りがより明るく、温かいものになっていく。」と話しました。

児童代表では、4年生が、「自分の好きな算数の力をさらに伸ばしたい。後ろ二重跳び10回以上できるように練習したい。鼓笛は楽譜を見ないで演奏できるようにして、伝統をひきつぐためにがんばりたい。」と抱負を発表しました。

3学期は49日間です。今学期の終わりには、どの子も一つ上の学年に進級する準備の整った、立派な姿になるよう、全職員で指導・支援してまいります。

風が強く、うっすらと雪のつもった朝になりました。

道路はつるつるです。ほとんどの子どもたちが自家用車で登校したようでした。

さて、今日で82日間の2学期もおわりです。

寒い中でしたが、しっかりとした態度で話を聞く子どもたちの姿が立派でした。

学期の始めと終わりには、必ず先生と子どもたち、そして子どもたち同士であいさつをさせています。

学期のけじめとして、感謝の気持ちを表すことはとても大切なことだと思うからです。

「ありがとうございました」という言葉は口に出して言えば言うほど、人の心にしみていきます。

そして自分一人ではないこと、支えてくれる人がいること、生きていることへの感謝の気持ちがわいてきます。

何度でも、どんな場面でも、声に出し言い、そしていつか意識せずとも自然に口にできる子どもになってほしいと願っています。

2学期のまとめでは、1年生と3年生が作文を発表しました。

「2学期がんばったことはさんすうです。計算ピラミッドで全部とけたことがうれしかったです。

3学期はノートにれんしゅうもんだいをたくさんやりたいです。」

「2学期は、家で宿題のほかに漢字の練習をして、小テストでいい点数がとれるようになりました。3学期は、たくさんの本を読んだり、めりはりをつけて時間を大事にした生活をしたりしたいです。」と、2学期を振り返り、3学期の目標をもつことができました。

2学期後半の表彰です。詳細につきましては、学校だよりをごらんください。

1月8日が3学期始業式です。事故・事件0で、元気に登校してきてくれることを願っています。

3年生が畑で育てた大根が大きくなりました。

大収穫です。

今年も長寿苑さんにお届けにあがりました。

拍手で迎えていただき、たくさんのお声をかけていただきました。

「何年生?」「こんなにたくさんとれたの?」

「あらあ、箱にメッセージが書いてあるわ。」

「立派な大根ね。私の足より太いわ。」

とても喜んでくださったので、3年生も嬉しそうでした。

集合写真をとりました。

苑には大きなクリスマスツリーが飾ってあり、

スタッフのみなさん、入所や通所のみなさんの元気で明るい笑い声がいっぱいでした。

受け取っていただきありがとうございました。

おいしくたべていただけたらありがたいです。

今日は2年生では集会活動があり、そこで作ったクッキーをもってきてくれました。

「食べてください。九九を聞いてくれてありがとうございました。」

と手渡されたクッキーはほんのりあたたか。

出来立てをすぐに持ってきてくれたんですね。

お花の形や大きさがそれぞれちがっています。

「これは私がつくったの。」「こっちはぼくだよ。」

こんなにうれしいプレゼントがあるでしょうか。

にこにこ笑顔ですこし照れくさそうな2年生。本当にかわいいです。

教師をやっていてよかった。この仕事はやっぱり最高!と思える瞬間です。

さっそくこの感動と喜びをカードに込めてプレゼント。

クリエイトルームに保管してある余りの色画用紙で作りました。

教頭先生と二人でメッセージを書き込みました。

教室へ渡しに行くと、喜んで受け取ってくれました。

2年生の皆さん、担任の先生、ありがとうございました。

1年生から6年生まで、全員集まっての通学班会議です。

2学期の通学時刻、集合、登校について振り返るとともに、冬ならではの危険個所について確認しました。

子どもたちは班の中で一生懸命反省を話し合っていました。

それを生かし、みんなが気持ちよく安心して通学できるようにするためには、おうちの方のご協力が不可欠です。

集合時刻に間に合うように送り出していただくこと、やむなく車で送迎する場合にはできるだけ危険のないようにしていただきたいこと等、ご配慮お願いいたします。

安全面ではもちろんのこと、心の面でも大切なことがあります。

班旗は引き継がれていくものです。大事にしてほしい。

あいさつは感謝の気持ちです。見守ってくれるすべての方に自らあいさつしてほしい。

学校ではそのように指導しています。

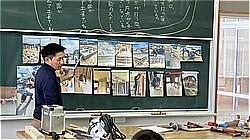

11日(水)は、3年と4年の図工で木工の学習に取り組みました。大工であり左官屋さんでもある、本校児童の保護者の方を講師としてお呼びし、ご指導をいただきました。

ご指導の中で、大工の仕事の内容や、大工道具の使い方についてとても丁寧に説明していただきました。

また、普段めったに手に取ることがない、カンナを使って木材をきれいにするという経験もさせていただきました。削った木が鰹節のように薄く、長く出てくることに「おー!」という歓声が起きていました。出てきた薄い木を「作品に使っても良いですか?」と聞き、とても大切そうに持っていました。

プロの技を間近で見たり、プロが使う道具を使わせていただいたりするなど、貴重な体験をさせていただきました。お忙しい中教えていただきましてありがとうございました。

自分の知らない職業について、その職業の方から話を聞くという経験はとても大切な機会だったと思います。

この経験から大工という職業に興味をもったり、自分の興味のある職業について知識を深めるという機会にしてほしいと思います。

白方小学校6年生のみなさんと一緒に、岩瀬中学校の体験入学をしてきました。

岩瀬中の校長先生から、中学生活のお話や中学生の様子を教えていただき、入学に備えてがんばってほしいと激励を受けました。

中学校の授業を参観しました。

子どもたちは、体育や音楽、英語、社会など、中学生が真剣に学んでいる姿に身が引き締まる思いがしたはずです。

部活動も参観しました。部活動では、見学を受け入れてくれる中学生の、あいさつ、礼儀がすばらしく、「これが中学生!」と感心させられました。

また、中学校生活や校則について、生徒会役員の生徒が説明してくれましたが、映像を使ってわかりやすくまとめてあり、時間を費やして準備をしてくれたことに感謝の気持ちでいっぱいです。

立派に堂々と話をする生徒会役員や部活動見学を引率してくれた生徒のみなさんは、白江小学校の先輩たちでした。

中学生の成長ぶりを拝見し、誇らしく思うのと同時に、今の6年生もきっとこのように成長していくのだなという期待が膨らみました。

「勉強は大事。やらないと。」と中学生が言ってくれました。

その言葉をしっかりと受け止めてほしいと願っています。

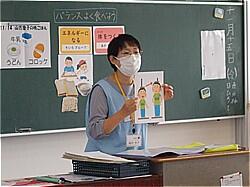

11月15日(金)の2、3校時に、鏡石町立第一小学校の福田和子先生をお迎えして、食育の授業(ふくしまっ子栄養教室)を行いました。

1年生と3年生で実施し、それぞれの学年で自分の食生活をふり返り、好き嫌いなく食べるために自分ができることを考えました。

子どもたちからは、嫌いなものを“もう少し食べるための作戦”として、「水分をとりながら食べる」「はなをつまんで食べてみる」「すきな物と食べる」など、たくさんあげられ、実際に3日間、苦手なものを少しでも食べてみるチャレンジを行ったところです。

好き嫌いなく偏りのない食生活を送ることは、子どもたちのすこやかな成長のために欠かせません。

これからも、ご家庭での温かな見守りをよろしくお願いいたします。

11月20日は、第2回交流給食でした。

1年生と4年生、3年生と6年生、2年生と5年生が交流しました。

そこに、いつもは職員室で食べている先生方も混ざりました。

いつもとちがった友達と、おしゃべりを楽しみながらの給食は格別でした。

お互いの顔を見ながら食べると楽しくておいしいですね。

終了後は、上級生が下級生の教室まで、、食器を運ぶサポートをしてくれました。

頼りになる上学年生です。

朝8時10分になると、2年生が職員室、校長室に押し寄せてきます。

手には九九カードを持ち、ちょっと緊張した面持ちで。

「2の段を言います。にいちが2,ににんが4、、、」

「合格です!」

「やったあ。」

にこにこと差し出す九九のカードに、校長や教頭、すこやか学級の先生がサインします。

間違えたり言いよどんだりすると、「うーん、残念!あとちょっと!」と言わなければならず、

こちらも胸が痛みます。

「ここね、『し』なのか『しち』なのか、はっきり言うとちゃんと覚えられるよ。一緒に言ってみようか、せーの、さんいちが3,さんにが6,、、、、。」

次こそは合格してほしい!そして合格した子は、どんどんすすんでほしいなと思いながら、

充実した朝の時間をすごしています。

5年生は、一学期から総合的な学習でバケツ稲の栽培を行ってきました。

栽培を始める際には、地域の方から土をわけていただき、苗植えを行いました。

また、夏休み前、クラスの三分の一の稲が枯れてしまった時には、保護者の方が快く稲を分けてくださいました。

保護者の方々、地域の方々に支えていただいたことで、立派に実り秋の収穫を迎えることができました。

お世話になった方々をお招きしての感謝の会では、家庭科の学習と関連させておにぎりとみそ汁を作ってふるまいました。

自分たちで育てたお米をとてもおいしく食べることができました。

当日のアドバイザーとして参加してくださった4名の保護者の皆様、本当にありがとうございました。

10月30日(水)に2年生の生活科の学習で「おもちゃまつり」を開きました。

生活科の時間に作ったおもちゃを使って1年生と一緒に遊びました。

1年生は、お金券を使って2年生の開いたお店に来てくれました。

2年生が開いたお店は、「くるまや」「パッチンかえる」「ロケットポン」「びっくりばこ」「ぴょんコップ」の5つです。

1年生と教頭先生、事務の先生、保健の先生、用務員さんもお店に来てくれました。2年生は1年生が手作りのお店を楽しんでくれたことが嬉しかったようです。

楽しい活動ができました。

10月28日(月)の休み時間に1年生はハロウィーンを行いました。

思い思いに塗った仮面をつけて、校長先生とALTの先生に会いに行きます。

そして、校長先生の好きな花とALTの先生の好きは色を英語で聞いてくるというミッションに挑みました。

教室で何度か練習し自信をもって出発しましたが、やはり緊張したようで、なかなかことばが出てこないこともありました。

それでも最後までミッションをやり遂げると、「ハッピーハロウィーン」とにこやかに教室に戻ってきました。

校長先生から栞とヴィオレッタ先生からシール、おりがみランド係の作った折り紙をもらって、とても楽しい時間を過ごすことができました。

岩瀬地区文化祭が今年も岩瀬コミュニティセンターを会場に2日間行われました。

そこでは、児童の書写や図画の作品の展示や地域で様々な活動を行っている方々の発表が行われました。

本校は、2日目の芸能発表の部で、鼓笛隊を披露しました。

外の広い駐車場を会場にして、元気いっぱい456年生の鼓笛演奏を行いました。

多くの方が参観に来て盛り上げてくださいましたことに感謝いたします。

子どもたちにとっても、地域をほこりに思い、地域に貢献する気持ちを高める大切な機会となりました。

ありがとうございました。

本日、白江郵便局長様・白方郵便局長様がおいでになり、本校へ本を寄贈してくださいました。

この取り組みは、毎年行っている郵便局長の会による地域貢献の一つなのだそうです。

様々な団体へ必要と思われるものを寄贈してくださっているとのことで、今年は小学校への図書の寄贈を行うことになったとのことでした。大変ありがたいことです。

いただいた本は、写真の通りです

準備ができ次第、これらを図書室に並べ、貸し出します。

子どもたちの喜ぶ顔が目に浮かぶようです。

合わせてお知らせしますが、本校は来週より「読書マラソン」が始まります。

期間は10/28~12/6まで。

子どもたちが学校の図書室で借りた本をカードに記録していきます。

おうちの人のサインをもらうところもありますので、ご協力ください。

学校では、担任から積極的に呼びかけるとともに、週末には本を持ち帰らせ、家読(うちどく)を推進していきます。

子どもたちは本来、本が大好きです。

ゲームやテレビ、インターネットの世界を少し距離をとり、読書する時間がとれるようにご家庭のはたらきかけをお願いします。

すばらしい物語の世界や興味深い科学の世界、新たな「好き」に出会う旅に誘っていきましょう。

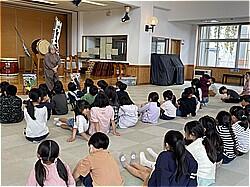

毎年恒例の昔語り教室。1~3年生が、じゅうたんの部屋で昔語りに耳を傾ける1時間です。

子どもたちが真剣に聞き入る姿をご覧ください。

講師の先生が語る言葉には、昔の言葉がたくさんでてきます。子どもたちはきっと全部はわかっていません。

ですが、聞き返すこともなく、興味が薄れることもなく、じっと耳を傾けます。

きっと文脈から、そして先生の身振り手振りから、話の内容を自分なりに理解し、受け止めているのでしょう。

すっかり昔話の世界に入り込んでいました。

物語の力、そしてそれを語る人の言葉の力を感じた1時間でした。

オープニングを飾るのは、6年生が演奏する「白江躍進太鼓」です。

今年は6年生が演奏するために、4月から練習を重ねてきました。

堂々と発表することができました。

開会の言葉は、1年生の担当です。大きな声で会場にいるお父さん・お母さん・おじいちゃん・おばあちゃんに伝えることができました。

1・2年生の発表は、大繩対決。目標の回数を目指してがんばりました。

2年生は間をあけずに跳ぶことができました。さすが2年生でした。

1・2年生は表現も大好き。みんなでダンスをしました。

とても上手でした。リズム感ばっちりでした。

3・4年生は、総合の学習で学んだことを劇にして伝えました。

どうやっておいしい野菜を育てたか、EM菌とは何か、それがどんなふうに役立っていたかなど、

わかりやすくまとめていました。

3・4年生は、地区の音楽祭でも演奏した「君の瞳に恋してる」も披露しました。

子どもたちも先生方も大好きな曲です。弾き納めですね。

5・6年生は外国語活動の学習を生かして、英語劇「桃太郎」です。

話し方教室で専門の先生のご指導も受けています。

英語はどう話せば伝わるか、どこに強いアクセントを置いたらよいか、大切なことを習いました。

本番では十分に練習の成果が発揮できたと思います。

桃太郎が3人生まれてきたときはびっくり!会場が笑い声が響きましたね。

5・6年生の劇では、桃太郎と鬼たちが、縄跳びやクイズ、じゃんけんで競い合い、

最後はお互いの健闘をたたえ合って仲良くなっていました。

面白いアレンジで、保護者の皆様ももちろんのこと、英語が十分にわかっていない下級生にも

しっかり伝わっていました。

短い期間集中して練習し、みんなと力を合わせて学習している様子がごらんいただけましたでしょうか。

これからの子どもたちも応援どうぞよろしくお願いいたします。

6年生、5年生が参加してきました。

少し肌寒い天気でしたが。競技中は雨も降らず、最後まで無事に行うことができました。

個人名、記録等を掲載することができませんが、少しでも様子が伝われば、と

思い、写真をのせます。

近くにいることができた時には写真がとれたのですが、フィールド内は立ち入りできず、

撮影ができませんでしたのでご了承ください。

応援席からは、選手以外の子が精一杯の声援を送っていました。

当日お手伝いに来てくださった保護者の皆様、応援に来てくださった皆様、ありがとうございました。

本日は、岩瀬コミュニティセンターさん主催のもと、稲刈り体験をさせていただきました。

作業開始!みんなとても真剣に作業に取り組んでいました。かまの使い方もとても上手です。

刈り取った稲は穂先が重いです。バケツ稲の稲刈りとはまた違う貴重な体験だったようです。

40分ほどの作業でしたが、田んぼの一角を狩り終えただけでへとへとです。

「腕がちくちくする。」

「長袖長ズボンでやるんだよ。」

「それでは暑いです。」

「まわりの大人を見てみて。みんな長袖長ズボン、さらに首や手首から稲が入ってこないように手拭いをまいたり、何枚も服を重ねて着ているよ。」

子どもたちが刈って取りこぼした稲を拾い集め、まとめている地域の方々を見つめさせました。

農作業の厳しさも学びました。

感想発表では、しっかりと感謝の気持ちを伝えることができました。

今日子どもたちが体験したのは米づくりのほんの一部分。

実際には大変な苦労があることを子どもたちには学んでほしいです。

教えていただきました地域の方々に心より感謝申し上げます。

町探検で地域の様々な施設を見学してきた2年生は、新聞づくりをしていました。

岩瀬図書館、給食センター、イチタさん、深谷ミートさん、

JAスタンドさん、岩瀬駐在所。

写真を選んで貼り付け、それにあった記事を書きます。

その際に子どもたちは書き溜めた見学メモを活用していましたが、そのメモはびっしりと書き込まれていました。

本物の新聞をよく見て、記事の割り付けを考えたり、見出しを目立たせたりしていました。

大事なことを落とさずに書けたかな?

出来上がりが楽しみです。

白方小の5・6年生と先生方がおいでになりました。

本校の校庭・体育館を使って、10月3日にせまった陸上競技交流大会にむけての練習です。

ウォーミングアップを終えた後、種目に分かれて練習しました。

他校の先生の指導を仰いだり、お互いの走り方や跳び方、投げ方を見合ったりしました。

中には、地域のスポ少で知り合いの友達もいたようです。

他校の友達と一緒に練習することで、負けまいとする気持ちも沸き起こってきました。

種目練習の最後には、男女別リレーの行いました。

応援にも熱が入りました。

本番では、よきライバルであると同時に一番身近な応援者としてお互いに支え合い励まし合ってほしいと思います。

交流給食を行いました。

3年教室におじゃましてみると、そこには4年生7名が来ていました。

4年生にとっては3年担任が昨年度の担任でしたので、おおいに話が盛り上がっていました。

隣同士になった子どもたちも、「ねえ、パンって好き?」「なにつけて食べるのが好き?」

「私はハムとかチーズが好き。」「うちでは、おばあちゃんがイチゴでジャムを作ってくれるんだよ。」

などなど会話を交わしていました。

自己紹介し合ったり、楽しい話題で盛り上がったりと、異学年児童との交流が笑顔あふれる時間となりました。

10月3日に行われるいわせ地区陸上競技交流大会の壮行会を行いました。

ユニフォームを着た選手がとても輝いて見えました。

出場種目と選手名が発表されていく様子を在校生があこがれのまなざしで見つめています。

4年生の代表児童が励ましの言葉を述べました。

6年生の代表児童がお礼の言葉を述べました。

白江小学校では、今年度、全職員の総意のもと、陸上指導に力を入れてきました。

夏休み中に6回の練習、土曜日の競技場での練習、練習を行えない日には、業間休みやお昼休みに基礎練習を行うなどしてきました。

こつこつと地道な練習を重ねてきました。

「努力をしたからといって、必ず結果にむずびつくとは限らない。しかし、努力しなければ絶対に結果にはつながらない。」

陸上指導の先生が子どもたちに話している言葉です。

1秒、1cmを競う世界です。

これまでの努力を出せるのは一瞬です。

そんな厳しい世界で戦うことはきっと子どもたちの体だけでなく精神も大きく成長させてくれることでしょう。

大会当日、子どもたちの真剣勝負をしっかりと見届けたいと思います。

五色沼探索を終えた6年生は、猪苗代の道の駅へ。芝生をお借りして昼食をとりました。

バックの磐梯山がきれいに見えています。

昼食後は、道の駅でお買い物を楽しみました。

「何を買ったの。」「クッキーです。」

「おいしそうだね。」「おばあちゃんにあげるんです。おこづかいもらったから。」

家族を優先してお買い物をする子が多かったです。

その後は野口英世記念館と感染症ミュージアムへ。

ここでは班別行動を行いました。

グループでまとまって行動することができていました。

事前に調べて疑問に思ったことをなんとか解決しようと、展示資料を熱心に読んでいました。

6年生みんなで作り上げていった修学旅行。子どもたちの大切な思い出としていつまでも心に残ってほしいです。

北塩原村方面 五色沼に行ってきた6年生の様子です。

会津方面もまだまだ暑さが厳しかったですが、木々の間を歩きながら吸う空気はとても気持ちよかったです。

森の案内人の方のガイドにより、この沼ができた経緯、それそれの特徴、沼に付けられた名前の由来、珍しい植物、動物が生活している痕跡、などなど学習することができました。

自然は何年もの時間をかけて変化し続けていることを聞き、改めて自然は生きていると感じてきました。

子どもたちが何年かのちに再びこの地を訪れることがあったとき、沼や川の位置は変わっているかもしれません。

会場の写真撮影は禁止されていましたので、演奏終了後の集合写真のみのせます。

子どもたちのリズミカルな演奏が今まで一番よかったと思います。

講評をいただきましたので、掲載します。

白江小学校3・4年演奏「君の瞳に恋してる」

①POP のノリとメロディの親しみやすさから、だれもが口ずさんだ当時の思い出が鮮明によみがえってくるすてきな演奏でした。特に、バスマスターのベースがよく支えていて、ポップなそれでいてビード感のある楽しい演奏でした。マリンバなどのロールも細かくて見事でした!よい選曲、goodなパフォーマンスをありがとうございました。

②鍵盤ハーモニカはとてもよく息が入っているので十分な音量があり、会場に音が通っていました。リズム感もとってもよい人がいますね。明確な旋律線を描いていました。打楽器とのバランスもよかったと思います。せっかくだから、ピアノももっと主張してよかったかな。

③とても丁寧な演奏で感心しました。音楽の流れもよく、各楽器の音色もとてもきれいです。本日の発表までがんばってきたみなさんと指導の先生に心からの拍手を贈ります。

本日の松なみ集会では、9月12日に岩瀬地区音楽祭第2部合奏に参加する3・4年生の壮行会が行われました。

4年生は昨年に引き続き2回目の参加、3年生は初めての参加です。

全校生の前に立つ3・4年生は緊張のおももちでしたが、

指揮の先生が合図をすると、いつもどおりに軽快に演奏を始めました。

途中身体を揺らしながら、曲のリズムに乗って演奏する子どもたち。

見ていてとても楽しめました。

12日は須賀川市文化センターで演奏します。曲は「君の瞳に恋している」です。

どうぞ見に来てください。

今年は6年生が演奏します。

1学期からこつこつと練習を重ねてきています。

ご指導は、長年本校で子どもたちに教えてくださっている安藤先生です。

安藤先生ご自身も白江小学校で太鼓の演奏をしたそうです。

「6年生の演奏は、音がしっかりしていますね。」とほめられました。

10月の学習発表会に向けてさらに腕を磨いていきます。

放課後の陸上の種目別練習が始まりました。

職員総出の指導です。

「がんばれー!」の声援が聞こえたので、見てみると、

下校の4年生が5・6年生の姿を熱心に眺めて、応援していました。

「はやく陸上練習にまざりたいな。」

「お兄ちゃんみたいにリレーの選手になりたい!」

「うちのお父さんも昔は足が速かったって言ってたんだよ。」などなど。

5・6年生の頑張る姿が、下級生のあこがれのまとになっているようでした。

こちらは、朝の体育委員。校庭の草むしりをしています。

リレーで使うコースを中心に除草しています。

短い時間でてきぱきと活動していました。

こちらは、朝の1年生の教室。

静かに席について準備をしている姿に感心して、思わず写真をとってしまいました。

1学期を比べてぐんと成長しています。

カタカナコンクールに向けて、練習しています。

2学期みんながんばっています。

長かった夏休みもあっという間に終わりました。

夏休み最終日には、学校の第3回奉仕作業、そして資源物回収が行われ、多くの方の参加とご協力をいただきました。ありがとうございました。

そして、8月26日本日、元気な子どもたちが学校に戻ってきました。始業式では、どの学級も静かに集まり、最後までしっかりとした態度で話を聞くことができました。これからの子どもたちのがんばりに期待が高まります。

その後、学級では課題を集めたり、係を決めたり、みんなでゲームで遊んだり、復習のプリントに取り組んだりと、それぞれに活動していました。

2学期始まってすぐに3,4年生は岩瀬地区音楽祭合奏の部に参加するために練習が始まります。5,6年生は陸上練習が始まります。まだまだ暑い日が続きますので、子どもたちの体調に気をつけながら取り組んでまいります。

2学期も引き続き応援をよろしくお願いいたします。

本校の恵まれた教育環境については、これまで何度か紹介してきました。

その中でも、本校の校庭のすばらしさは特筆すべきものがあります。

1週200mのトラックを作っても、その外側に十分にスペースがある広さであること、

直線100mをとれること、階段状の観客席(休憩スペース)があること。

子どもたちが思いっきり運動できる広さです。

周りには樹木もあり、木陰で休んだり、虫を取ったりすることもできます。

しかし、困っていることがあります。それは、除草が追いつかないことです。

本校には3台の草刈り機があり、用務員や職員で作業をしておりますが、どうしても間に合いません。

そこで、本校では5月、7月、8月の3回、除草を中心とした奉仕作業を行っているのです。

今回は、その2回目でした。

校庭はあっという間にきれいになっていきます。

草刈り機を持ってきてくださった方は、フェンスの外側まできれいに草を刈ってくださいました。

子どもたちも大勢来てくれました。

感謝しかありません。本当にありがとうございました。

7月23日、きれいに整えられた校庭で朝の陸上練習を行うことができました。

皆様、ありがとうございました。

本日で1学期が終わりです。

終業式に臨む子どもたちの姿は凛としています。

校長からは、1学期を振り返りながら、優しさを思いやりを大事にしてほしいことを伝えました。また、そのためにやさしい「言葉」とそれに伴う行動を身につけてほしいと話しました。

夏休みにたくさんの本を読んでほしいと願っています。

2年生が代表として1学期の振り返りを発表しました。

校外学習で学んだことを発表しました。

1学期の表彰を行いました。

詳細については、2学期の学校だよりでお知らせします。

生徒指導主事の先生からは、夏休みに気を付けてほしいことのお話がありました。

夏休みはあっという間です。勉強と遊びのめりはりをつけて、充実した楽しい夏休みにしてほしいと思います。

また、本日は一斉下校訓練でした。

短時間で終了できました。保護者の皆様のご協力に感謝いたします。

今年も行いました救急救命講座。

心臓マッサージとAEDの使い方の練習は、必ず1年に1回は行うようにしています。

毎回、命を救う瀬戸際に立たされた時、自分は行動できるか、考えさせられます。

今回考えさせられたのは、倒れている人を発見した時に周りの人に助けを求めることです。

教員はややもすると一人で何でもやってしまいます。自分にできることを精いっぱいやろうと夢中になってしまうところがあるのです。しかし、いち早く大声で助けを求める、多くの協力者を集めることが、命を救うことにつながります。

そのことをしっかりと意識しなければならないと思いました。

須賀川消防署長沼分署のみなさんのご指導をいただきました。

人口マッサージは100回もやると腕が疲れ、息切れがします。

「つよく、はやく、たえまなく」がキーワードの心臓マッサージ。

その大変さは並大抵ではありません。これもまた協力者の必要性を確認しました。

参加していた先生方は真剣な顔つきで、一つ一つを確認しながら練習していました。

また、一緒に参加してくださいました保護者のみなさん、子どもたちもたいへん熱心に講習を受けていました。

朝のウォーミングアップタイムの時間に、保健委員会が活動しました。

「朝食を見直そう」を呼びかける発表です。

各学級を回って呼びかけました。

それぞれに絵のカードを持って視覚的にわかりやすく発表することができました。

学校でしっかりと勉強したり運動したりするためには、朝食を食べてくることが重要です。

できれば、脳のエネルギーになる炭水化物、体をあたためる飲み物、野菜やタンパク質などをバランスよく

摂取できればと思います。

ご家庭でも朝食についてふり返っていただきありがとうございました。

2日目の午後は、震災講話をききました。

お話をしてくださったのは、いわき市からおいでになった先生でした。

東日本大震災で津波がやってくる映像を子どもたちは食い入るように見ていました。

津波は何度も何度も押し寄せてきましたが、どうやって逃げのびることができたのか話を聞きました。

その後の避難先での生活では、みんながとても苦労したことを伺いました。

原発の3機が水素爆発したこと、13年たった今でもまだデブリは全く取り除くことができていないこと、巨大なALPS処理水タンクは2000個以上もあり、処理水を海に排出するもまだ20個ほどしかすすんでいないこと。これらの問題の解決には、まだまだ時間がかかることなどをお聞きしました。

先生が何度も「みんなが大きくなっても、まだこの問題は解決していないと思う。ごめんね。」と何度もおっしゃるのを聞きました。未来の日本を背負う子どもたちに大きな不安材料を残してしまっていることを謝る先生の姿に、胸がしめつけられました。大きな課題がまだ残っているのだということを忘れないでおきたいと思います。

自宅で用意する防災グッズを紹介していただきました。

サランラップが様々な場面で役に立つことに驚きました。

楽しく充実した2日間を終えて、子どもたちは多くのことを学びました。

同時に課題も見えてきました。

子どもたちに身につけさせたい力を明確にし、これからの生活で意識して指導していきたいと思います。

那須甲子青少年自然の家のみなさんのお見送りがうれしかったです。

お世話になりました。ありがとうございました。

以上で宿泊学習の様子をお伝えを終わります。

2日目も晴天でした。

朝は起きられるのか心配でしたが、子どもたちは起床時刻よりもずいぶんと早く目が覚めていたようでした。

部屋をおとずれてみると、すでに荷造りが終わり、ベッドの片付けも済んでいました。

ちゃんと眠れたのだろうか、、、逆に心配になりました。

朝の集いでは、みんなでラジオ体操。

あとから混ざってきた保育園のお友達が真似してくれてかわいらしかったですね。

朝のバイキング。もりもり食べていましたね。

子どもたちに大人気のドリンクバー。熱中症予防のためにも水分は多めに。

昨日、使い方について指導をしたので、朝はマナーを守り、上手にドリンクバーを活用できました。

2日目の午前の活動は、野外炊飯です。

まず、所員の方のお話を聞きました。

手順がルールが多くて、みんなも緊張気味。

上手にできるかな。

火のおこしかた、木の組み方、火を燃やし続けるこつなど、難しいことがたくさんありましたが、

先生のアドバイスをいただきながら、なんとか成功。

一方で、野菜を切る係は苦戦中。

5年生は家庭科で少しはやっていますが、4年生はまだ学校では包丁を握っていないからです。

そんな中、「こう切ればいいよ。」「ジャガイモの大きさはこのぐらいで。」と、友だちに教えてあげる子がいました。

話を聞くと、どうやらおうちでお母さんの料理の手伝いをしているようです。すごいですね。

どの班も大成功。おいしいお米とカレーが出来上がりました。

みんなで作って外で食べるカレーは最高でしたね。

次回は、震災講話の様子をお届けします。

那須甲子青少年自然の家に到着です。

夕べの集いの様子です。

同じ日に東京の小学生たちも大勢で来ていました。

互いの学校紹介をしました。

白江小学校は、写真を見せながら自慢の校舎や縦割りの仲のよさをPRしました。

東京の小学校さんは、墨田区にあること、おすもうさんが街を歩いていること、

スカイツリーが見えること、オリジナルキャラクターがあることなどを紹介していました。

自分たちでシーツやまくらカバーを運び、ベットメイキングをします。

みんなで泊まる夜は格別の楽しさ。

キャンドルファイヤーでは、各班で練習した出し物を披露しました。

どのゲームもとても楽しかったです。

最後に全員でろうそくに火をともし、友情・健康・努力を誓いました。

Y君の誕生日だったので、担任の先生のサプライズを企画。

みんなでハッピーバースデーを歌いました。忘れられない誕生日になったことと思います。

夜寝る前に再度マナーの指導。落ち着いて静かに眠る、、、のはなかなか難しい?

でも、翌日の予定もあるので、消灯です。

2日目の様子はまた明日紹介します。

宿泊学習の様子を何回かに分けてお伝えします。

まずは、初日6月19日(木)の茶臼岳登山の様子です。

山麓駅からロープウエイで中腹まで上がりました。

さあ、ここから出発です。

とてもいい天気。風の強さもちょうどよく、気持ちのよい天候でした。

ガイドさん曰く、「6月にこんなに天気に恵まれるのもめずらしい。」とのこと。

保護者の方5名のボランティアによるサポートも大変ありがたかったかです。

眼下に広がる景色の素晴らしいのですが、子どもたちは一心不乱に登っていきます。

「ぼくたち、雲よりも高い位置にいるんじゃない。」と大喜び。

途中の休憩では、

「ビニール袋が膨らんだかな。」

「そうだ。このビニール袋に、この山の空気を入れて持って帰ろう。」

などの会話が聞こえてきました。

昼食は格別でしたね。

班ごとに歩いていると、

「ここの岩、揺れるから気を付けて。」

「ここの石の上は滑るよ。気を付けて。」

「〇〇ちゃん、がんばって。あと少しだよ。」

と友だちへの声掛けがあちらこちらで聞こえます。

そのたびに元気が沸き上がってきました。

全員で登り、全員で最後まで歩き通すことができました。

がんばりました。

6月11日、4年生は安積疏水見学学習へ行きました。はじめに猪苗代湖にある上戸取水口を見学しました。担当の方の案内で、仕組みやはたらきについて学ぶことができました。

次に、田子沼、水力発電所の見学を行いました。普段は見ることのできない分水路を間近で見たり、発電の仕組みについて分かりやすく教えていただいたりしました。最後に、須賀川円筒分水、白江小学校周辺の分水へ行き、猪苗代湖の水が白江地区にも流れてきていることを学ぶことができました。安積疏水の開拓が、地域の農業の発展に役立っていることを実感できました。

6/5(水)にESD環境教育の授業が実施されました。

3時間目は市役所環境課の職員の方々の主導の下、食品ロスについて学びました。

そして、4時間目には、食生活改善推進員の方々の指導の下、フレンチトーストや、切り干し大根を作りました。パンの耳で作ったフレンチトーストのおいしさに、子どもたちも驚いていたようでした。

日本や世界の食品ロスの現状について学習しました。想像以上の多さにおどろいていたようでした。

カニカマを協力して裂いていきます。今回の料理は、手とはさみで楽々調理を進めていきました。

感想発表も堂々と行うことができました。印象に残ったこと。学んだこと、これからを自分の言葉で伝えることができました。

プール清掃は28日(火)の予定でしたが、大雨のため、29日(水)に延期して実施しました。

本校のプールには、EM菌が投入されています。

これは、4年生が総合的な学習の時間で取り組んでいます。

EM菌が投入されているプールの水は、薄い緑色で床が見え、10か月もの間たまったままだったとは思えないほどの透明度です。

今年も5・6年生が一生懸命に活動していました。1時間できれいになりました。

その後、保護者の皆様の協力により、すみずみまできれいになりました。

ありがとうございました。

来週はプール開きです。

5月22日(水)に、2年生が生活科の町たんけんで、青葉公園に行きました。青葉公園にはたくさんの遊具があり、楽しく遊ぶことができました。学校の周りの東西南北を簡単な地図を目印に地域にはどんな建物や施設があるのかを見つけていきます。同時に安全な歩行のしかたも学習しています。

第2回交通教室です。

下学年は道路の渡り方や歩道の歩き方の練習、上学年は自転車の乗り方についての学習です。

下学年は、日頃から毎朝の登校を見守ってくださっている交通指導員の方のご指導のもと実施いたしました。

「自分の目で確かめる。」「確かめるのは、車が止まったかどうか。ただ左右を見るだけではだめですよ。」「歩道を歩くときは、縁石から離れて。車に近いところを歩くのは危ないよ。」など、丁寧に教えていただき、子どもたちもしっかりと話を聞いていました。

実際に道路を歩くときは、3年生がお手本になってくれました。

上学年はさすがに自転車の乗り方が上手でした。横断歩道では降りて自転車を押して渡ることを学びました。自転車は軽車両なので、歩行者優先です。歩いている人の安全にも気をつけながら自転車に乗ることが大切であることを学びました。

また、自転車で公園等に乗り入れないこと、自転車は移動手段なので道路で遊ぶものではないことなどを駐在所さんからご指導いただきました。

プログラム12~閉会式までの様子を紹介します。

4.5.6年の鼓笛隊です。

毎朝の練習を積み重ねてきた成果を十分に発揮していました。

1・2年生のチャンス走。赤、青、黄色を予測して、上がった旗の色のコーンを回ってゴール。

カンのいい子はだれかな。

3・4年生団体種目「台風の目」。

台風の中心になるか、外側になるか、それも作戦ですね。

大差があっても逆転できる面白さがありました。

5・6年生のチャンス走の借り人競走では、保護者の方が大活躍でしたね。

ご協力ありがとうございました。

最後は上学年・下学年別のリレー。

力走を目に焼き付けました。

今年の運動会は、紅組の勝ちでした。

閉会式で喜ぶ紅組さん。おめでとう。

運動会を通して培うのは、体力や技術ばかりではありません。

練習の過程で、時間やルールを守ることをはじめとし、最後までがんばり通すことの大切さや友達と力を合わせることの大切さ、相手を認め、励ます優しさや思いやり、勝敗を受け止める公平・公平さや寛容さなど、多くのことを学んでいます。これらの経験や学びを子どもたちの成長につなげていきたいと思います。

応援してくださいました保護者の皆様、地域の皆様、ありがとうございました。

〒962-0312

福島県須賀川市大久保字室貫26

TEL 0248-65-2191

FAX 0248-65-2491

<小中一貫教育グランドデザイン>

令和6年度「岩瀬中学校区小・中一貫教育」グランドデザイン.pdf

<年間行事予定表>

<いじめ防止基本方針>