日々のできごと

安全にできるようご配慮を

9月28日(水)、2校時の授業の様子です。4年生の理科では、月の動きの観察の仕方を学習していました。今後、月の動きの観察の宿題が出るものと考えます。その際には、安全に観察できるよう声掛けや見守りなどのご配慮をお願いいたします。

アサガオ日記21

9月28日(水)、1年生が植えたアサガオの様子です。まだ、つぼみが見られますが、ほとんど、茶色くなってきています。グリーンカーテンの方は、葉の色が黄色みがかり、花の数も減り、大きさも小振りになってきました。9月は今週で終わりとなりますので、アサガオ日記は今回で終了とさせていただきます。

いよいよ 実りの秋

9月27日(火)、2校時の授業の様子です。全てのクラスで、真剣に集中して取り組んでいるところがうれしいです。実りの秋を迎え、教師陣も1人ひとりの児童をよく見つめて励んでいきます。

読書の秋に向かって

9月27日(火)、朝、6年生教室での読み聞かせの様子です。三本松学校司書が、『じゅげむ』と言う本を6年生に読み聞かせました。落語の有名な話で、長い名前の繰り返しが心に心地よい響きとなって残ります。5年生の時と同様の本の紹介もありました。同じタイトルの本(『赤毛のアン』と『十五少年漂流記』)で文章表現の程度や文字の大きさ、ページ数が違うものを、簡単で読みやすいものを足掛かりにして、本格的に物語に入り込むと言う読み方を伝えました。

在校生を引っ張る 5年生

9月27日(火)、朝、陸上壮行会に向けた応援の練習の様子です。5年生が、1・2年教室(昨日は3・4年教室)を訪問し、陸上壮行会で在校生がそろって6年生を激励する応援の練習をしました。事前に自分達で確認した後、両教室に入りました。まず、自分達で実演しながら説明し、最後に一緒に練習をしました。壮行会当日、“頑張れ!”の気持ちを精一杯伝えます。練習を終えて教室に帰る姿は、一段と成長して見えました。

練習・反省の積み重ね

9月27日(火)、朝のリレーの練習の様子です。確実性に加え、スムーズさも追求しています。スパイクを履き、当日仕様です。終了後には、自分達で反省し、次に活かします。

6年生の後方では、ボランティア委員会の児童と教師が除草に励む姿が見えます。

経験は大切

9月26日(月)、2校時の授業の様子です。1年生はちょうど持久走の練習でした。前回は、初めてで多くの子ども達が後半歩いてしまっていたのですが、今回は誰ひとり歩くことなく走り切りました。担任の指導とともに、本人の経験の大切さを再確認しました。続けて頑張りましょう。

イネの成長⑯

9月26日(月)、5年生が植えたイネの様子です。穂の色が緑から、少しずつ黄金色に近づき始めています。

ソバが実るまで③

9月22日(木)、3年生が種をまいたソバの様子です。3週間で花が咲きました。つぼみは多数です。驚きです。

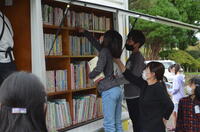

「高学年向けの本が良く借りられています。」とうれしい報告を

9月22日(木)、業間時の移動図書館の様子です。秋晴れとはいきませんでしたが、すがすがしい気候の中、思い思いに本を借りていました。借りたい本がなかなか見つからず、時間をかけて探している子に、拍手を送りたい気持ちになりました。

また、図書館の方より、「東小さんでは、他校に比較して、高学年向けの本が良く借りられています。次回は、増やして持ってきます。」と言ううれしい報告をいただきました。上学年の児童が、発達段階に応じて、あるいは読み甲斐を求めて本を選んでいるとのことです。子ども達の頑張りに、頭の下がる思いです。ご家庭でも褒めてあげてください。

実験を通して学ぶ

9月22日(木)、2校時の授業の様子です。6年生は、理科で地層のでき方について、実験を通して学んでいました。

アサガオ日記⑳

9月21日(水)、1年生が植えたアサガオの様子です。種が成熟し、第2世代が本葉を増やしています。

タブレット端末を場面に併せて

9月21日(水)、2校時の授業の様子です。3・4・6年生ではテストを行っていました。テスト前・後それぞれにタブレット端末を効果的に利用する様子が見られました。

読みながらことわざが学べる本

9月21日(水)、朝、5年生教室での読み聞かせの様子です。三本松学校司書が、『馬の耳に念仏』と言う本を5年生に読み聞かせました。物語の筋の展開に沿って、場面に応じた「ことわざ」が織り込まれている、読んでいてためになる本でした。また、例によって本の紹介もありました。同じタイトルの本(今回は、『赤毛のアン』と『ロビンソン・クルーソー』)で文章表現の程度や文字の大きさ、ページ数が違うものを、簡単で読みやすいものを足掛かりにして、次に本格的に物語に入り込むと言う読み方を伝えました。

イネの成長⑮

9月20日(火)、5年生が植えたイネの様子です。台風の被害は若干で、刈り取られるのをひたすら待っています。

油断ぜずに家庭で安全に

9月20日(火)、朝の校庭や花壇の様子です。最小限の被害で済みそうですが、この後も油断ぜずに家庭で安全に過ごしてほしいです。

倒されても、きれいに咲いているコスモスに、心より拍手を送ります。

周りの教師が見た児童の姿を報告され、授業者も学んでいます

9月16日(金)、放課後の授業研究会の様子です。5校時の西間木学力向上主任の授業を受けて協議をしました。東京都足立区作成の学習教材を参考にアレンジした高い課題に、「わからない」と声を漏らしながらも諦めずに、友達同士で聞き合いながら解き進めていく様子等から発見したことを共有することにより新たな学びを得ることができました。

今週も授業研究です

9月16日(金)、5校時の3年生の授業研究の様子です。算数科「10000より大きい数を調べよう」の授業でした。高い課題(6枚の数字カードを全部使って、2番目に大きな数を答えたり、指定の数より小さい数の個数を求めたりする)に対して、カードを実際に並べてみたり、友達同士で聞き合ったりして、解決を図っていました。

色も粒の大きさも まちまち

9月16日(金)、2校時の授業の様子です。6年生は、先日の地層観察を受けて、様々な岩石の標本を見たり、採集した石を手にしたりしていました。

奈良の大仏が出現!

9月15日(木)、5・6校時の6年生の社会科の授業の様子です。先日、タブレット端末や資料集で調べた奈良の大仏を原寸大で校庭に平面的に表しました。完成予想図を基に手分けして描き、完成させました。

これまでで最高の演奏でした

9月15日(木)、3・4年生の岩瀬地区音楽祭(第2部合奏)の会場(須賀川市文化センター)での様子です。演奏前に最後のリハーサルをして、保護者の方々に楽器を運んでいただき、演奏発表を行いました。堂々とした態度で、心をひとつにして、これまでで最高の演奏を披露しました。会場に駆けつけてくださった保護者の方々の心に深く刻まれたものと確信しています。楽器運搬やセット、片付け等にご協力をいただきましたPTA役員の皆様、保護者の方々に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

ソバが実るまで②

9月15日(木)、3年生が種をまいたソバの様子です。背丈が目に見えて伸び、葉の数が5枚以上になったものが見られました。

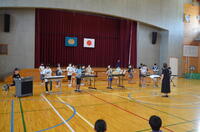

あとは会場で堂々と

9月15日(木)、出発前の最後の合奏練習の様子です。3・4年生は岩瀬地区音楽祭(第2部合奏)に向けた最終練習をしています。11時36分には、堂々とした態度で、心に響く演奏をしてくれるものと確信しています。楽器運搬やセット、片付け等にご協力をいただきますPTA役員の皆様、保護者の方々に心より感謝申し上げます。

本の世界に

9月15日(木)、朝の読み聞かせの様子です。三本松学校司書が、2年生に『パンどろぼうVSにせパンどろぼう』と『まちのねずみといなかのねずみ』の2冊を読み聞かせました。子ども達は、時を忘れ、本の世界にひたっていました。

地層の成り立ちを

9月14日(水)、5・6校時、6年生の校外学習の様子です。6年生は、研修バスにて野球場近くの斜面に、地層の学習に行ってきました。遊水会の佐藤様を講師にお迎えしてご指導をいただきました。当地層の簡単な説明の後、地層の土砂を採取して日陰に移動しました。班ごとに協力して、土砂を洗って泥やごみを捨て去り、地層を形成する基本的な鉱石(石英や長石等)を観察しました。強い日差しの中での活動でしたが、水分を補給しながら、無事活動を終えることができました。

アサガオ日記⑲

9月14日(水)、1年生が植えたアサガオの様子です。今日は、アングルを変えてみました。

さらなるレベルアップを

9月14日(水)、2校時の授業の様子です。3・4年生は昨日の励ます会での中間発表の反省を活かして、さらに高いレベルでの仕上げにつなげていました。

イネの成長⑭

9月13日(火)、5年生が植えたイネの様子です。ずっと穂が垂れ下がってきました。しっかりと実っているという感じです。

感動、感動の励ます会

9月13日(火)、昼休み前半の励ます会の様子です。今週15日(木)、須賀川市文化センターにて開催される岩瀬地区音楽祭(第2部合奏)に出場する3・4年生を励ます会を実施しました。児童の進行の下、校長の話、児童代表の励ましの言葉の後、『島唄』が演奏されました。練習の成果がはっきりと示され、心に響く音色でした。また、堂々とした発表態度で感心しました。終了後の楽器の片付けでは、上学年生が進んで手を貸し、あっという間に終えてしまいました。重ね重ねの感動でした。

また1つ思い出作りができました

9月11日(日)、日曜参観日の午後の6年生の親子活動の様子です。小学校最後の学年として、保護者の方々の強い願いで、親子活動を実施しました。

引き渡し訓練後、昼食を済ませ、体育館等で行いました。前半は、ドッジボールとドッジビーを行いました。当てられて悔しがる子、当てて喜ぶ子、逃げてかわし切る子等々、大盛り上がりでした。後半は、校舎外も含め、校内オリエンテーリングをしました。用紙のなぞ解きをしながら、指定のカード(平仮名が書いてある)を探し、「ろくねんさいこう」のキーワードを解き明かすものでした。

日曜日の午後、親子での触れ合いの時間をたっぷりと過ごして、また1つ思い出作りができました。

備えと訓練の積み重ね

9月11日(日)、日曜参観後の引き渡し訓練の様子です。大雨特別警報の発令を想定して、児童1人ひとりを安全かつスムーズに保護者に引き渡せるようにするための訓練です。児童全員が帰る用意を整えて、兄弟が複数在校する場合は1番下の児童の学年で待機が完了した後、メールを配信しました。車の中でメールを確認して入場した保護者に児童との続柄を確認し、時刻を記入して引き渡しました。帰宅後には、実際の発令を想定して、家族間での確認をしていただいたご家庭が多かったものと確信しています。

日曜参観等、お世話になりました

9月11日(日)、日曜参観の様子です。多くの保護者の方々に児童の学習する様子を見ていただき、大変有意義でした。1年生のむし歯予防教室の講師に降矢様をお招きし、歯磨きの重要性と実際の歯磨きのポイント等を具体的に教えていただきました。感染症対策として、磨き残しを確認するための染め出しを行わずに、ご家庭で実施していただくよう、変更をして実施しました。

3年ぶりの長沼まつりに初参加

9月10日(土)、中秋の名月に満月が重なったこの夜、6年生の児童と保護者が長沼まつりに参加(希望者を募ったところ全員になりました)しました。地域の方々の指導の下に制作した金魚ねぶたを、こちらも公民館の方に製作していただいた飾り棚に取り付けて点灯し、野球場の特設コースを、練習していた4パターンを繰り返して跳ね歩きました。保護者の方々のサポートに頭の下がる思いでした。心より感謝申し上げます。

車道から離れたところを

9月11日(日)、朝の登校の様子です。どの班も“車道から離れたところ”を縦1列で整然と登校しています。しっかりと身に付いているので、校地に入ってからも、校舎が左手にあるため、通路の左側を歩いています。

命を守る⑥

9月11日(日)、正面玄関脇花壇の奇跡のアジサイの様子です。先日、浜尾用務員が剪定をしました。新たに、葉が芽吹いてきています。

本日は、授業参観後に引き渡し訓練を予定しています。大雨特別警報の発令を想定して実施します。緊急メールをご確認後、「実際に発令されたとしたら」と状況を想像しながら、焦らずに安全においで願います。そして、帰宅後には、実際の発令を想定して、家族間での確認をしていただければ幸いです。

30秒で子どもの姿から学んだことを

9月9日(金)、放課後の授業研究会の様子です。5校時の佐藤生徒指導主事の授業を受けて協議をしました。難しい問題にも諦めずに取り組み続けていたり、友達と交流し合いながら取り組んでいたり、確認のプリントを素早くやり終えたりする児童の姿から発見したことを共有することにより新たな学びを得ることができました。

授業研究、再開しました

9月9日(金)、5校時の5年生の授業研究の様子です。算数科「図形の角を調べよう」の授業で四角形の1つの角の角度を求めました。高い課題(1つの鈍角を含む3辺の長さが等しい四角形の指定の角の角度を求める)に対して、既習事項を活用したり、ヒントカードを利用したりして、課題を解決していました。

今学べていることは、幸せなこと

9月9日(金)、朝、4年生教室での読み聞かせの様子です。三本松学校司書が、『ランドセルは海を越えて』と言う本を4年生に読み聞かせました。アフガニスタンの学校には黒板しかないところがあり、送ってもらったランドセルを机代わり(本などをしまっておく)にも使う子ども達がいることやランドセルが教育を受けたい・受けさせたいという気持ちになるきっかけとなっていることなど、心に残る内容でした。最後に、『ワンダー』と言う重い障がいのある子どもに関する物語を紹介しました。自分を含め、周りの人間の多くの視点から語られる興味深い本です。10歳のときのエピソードなので、4年生にぴったりとのことです。家庭科室前廊下にディスプレイしてあります。

ソバが実るまで①

9月8日(木)、3年生が種をまいたソバの様子です。1週間でほぼ芽が出揃い、本葉が大きくなっているものまで見られました。

自分の学びのために活用

9月8日(木)、2校時の授業の様子です。6年生は、社会の授業でした。教師は、PCからの情報をプロジェクターよりマグネット式のスクリーンに投影するとともに、児童は各自のタブレット端末を調べ学習に活用していました。

1人ひとりがめあてをもって

9月8日(木)、朝、3・4年生が水泳学習に出発する際の様子です。マイティスイミングスクールでの3回目の学習です。前回までの練習をふまえ、1人1人がめあてをもってバスに乗り込み、出発しました。

ありがたい小中一貫教育事業

9月7日(水)、5校時の小中一貫教育事業(小小連携も兼ねる)の中学校教師による陸上指導の様子です。市の研修バスを利用して中学校へ行き、長沼小学校の6年生とともに、保健体育科の佐々木先生に陸上競技で必要とされる動きのポイントや練習方法等を教えていただきました。雨模様のため、体育館での実施でしたが、基礎的な内容を丁寧にご指導いただき、雨天が功を奏したように感じました。最後のまとめで、「つらい時・疲れた時こそが、向上へのチャンスである。乗り越えて、力を伸ばしていこう。」と激励を受けました。肝に銘じておきたいと感じた、心に響く言葉でした。佐々木先生にはもとより、段取りをして見守ってくださいました須藤校長先生、小豆畑教頭先生に心より感謝申し上げます。

バトンパスを確実に

9月7日(水)、業間の陸上競技交流大会に向けたリレーの練習の様子です。リレーで重要なポイントとなるバトンパスの練習をしていました。

考え方を学び、説明し、使えるようになるまで

9月7日(水)、2校時の授業の様子です。1年生は、「12を一目でわかる」ようにする表し方を、2年生は、2桁たす2桁で100の位に繰り上がるたし算について学習していました。どちらも大切な考え方を学んでいました。しっかりと身に付けて、以後の学習に活かせるよう、指導を継続します。

着実に上達しています

9月7日(水)、1校時の中学年の合奏練習の様子です。本日は、部分的に紹介いたします。

読み聞かせ 朝から感動です

9月7日(水)、朝、3年生教室での読み聞かせの様子です。三本松学校司書が、『耳の聞こえないメジャーリーガー ウィリアム・ホイ』と言う本を3年生に読み聞かせました。学校の代表に慣れなかった生徒が、努力を積み重ねてメジャーリーガーになったことや彼の働きかけにより審判のコールにジェスチャーが付いたこと・作戦をサインで伝えるようになったことなどの実話で感動的な内容でした。最後に、『あいがあれば名探偵』と言う推理小説の入門的な本の紹介がありました。シリーズで20冊くらいあるとのことです。一部、家庭科室前廊下に新刊図書としてディスプレイしてあります。

合奏練習、頑張っています

9月6日(火)、6校時の3・4年生の音楽の授業(合奏練習)の様子です。全体で合わせ、1人1人が自分の楽器を一生懸命に演奏していました。

ムシテックワールド、大トリは5年生です

9月1日(木)、5年生が、ムシテックワールドへ校外学習に出かけました。放射線の量を測定したり、寒剤を使ってシャーベットを作ったり、果物を利用して電池を作ったりなどして、様々な学習や活動をしてきました。

2年生、はつらつと

9月6日(火)、2校時の授業の様子です。2年生は、担任に加えALTのエリローズ先生と矢部支援員との外国語入門活動でした。大型ディスプレイで投影された果物を英語で発音したり、“I love a banana.”などと言葉を交わしたりして、意欲的に活動しました。

6年生は小学校最後の水泳学習

9月6日(火)、朝、高学年生が、今年3回目で最後の水泳学習に出発する際の様子です。1人1人めあてを持って、意欲満々にバスに乗り込みました。

イネの成長⑬

9月5日(月)、5年生が植えたイネの様子です。天候等によるものか、昨年度の同時期より、実のつきが良いように感じます。

アサガオ日記⑱

9月5日(月)、1年生が植えたアサガオの様子です。カーテンの方は、今が盛りと咲き誇っています。子ども達の鉢植えの方は、数えるくらいしか咲いていません。ただ、第2世代のふたばが、鉢からも花壇からも芽吹いていました。

テストは、する前はもちろん、した後も大事

9月5日(月)、2校時の授業の様子です。各学年とも、集中して学習に取り組んでいました。5年生は、理科室でヘチマの花粉を顕微鏡で観察していました。6年生は、テストに答えていました。学習を振り返り、確かめ、補うとともに、学び方を振り返って改善していく積み重ねが不可欠です。

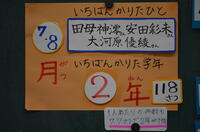

7・8月の図書利用冊数を速報します

9月2日(金)、三本松学校司書より、7・8月の図書利用冊数の掲示更新がありましたので速報いたします。詳しくは学校だよりで紹介いたします。

世界を算数的に(数や形を意識して)見てみよう

9月2日(金)、2・3校時の授業の様子です。1~3年生は算数科の学習でした。夏休み中に、本年度の課題図書を数冊、読んでみました。その中に、低学年のもので、『すうがくでせかいをみるの』と言うものがありました。生活の中で見るものを“数”や“形”でとらえることが好きな女の子の話です。普段のちょっとした“見方”や“心の持ち方”で数学(小学校で言う算数)に興味がわき、それがきっかけで算数が得意になったら…。低学年以外の学年の子ども達にも読ませたい本でした。本校図書室にあります。お子さんに借りて読むように言葉をかけていただくことを切に希望します。

プランターにソバまき

9月1日(木)、2校時、3年生がソバの種をまいている様子です。深谷哲雄様を講師にお迎えして、プランターに1人1人が種をまきました。水田にできない土地でも育つことやイネより短期間で収穫できることなどを教えていただきました。

授業の様子

子どもたちは、各教科の学習に落ち着いて取り組んでいます。

6年生では、分科担任と家庭科の学習に取り組んでいます。担任同士で持ち時間を交換し合いながら、それぞれのよさを発揮しながら、子どもたちの学力向上、学習意欲等に取り組んでいます。

5年生では、ALTのエリローズ先生との授業です。テキストに自分で分かるように教科の名前をメモしながら、好きな時間割をつくりました。子どもたちに英語で書いた教科名を質問すると、「国語です」「体育です」と、スムーズに教えてくれました。

2年生では、「道案内」をとおして、自分の行きたい場所を、正しく相手に伝えられるよう、抜けがなく伝えるように取り組んでいました。

その他の学年でも、話をしっかりと聞いて学ぶ姿が身についています。

タイムラグ、ご容赦ください

8月26日、3年生が、通称ムシテックワールド(正式名称:ふくしま森の科学体験センター)で校外学習を行った際の様子です。ゴムの働きや放射線についてなど、様々な学習をしてきました。

低学年合同での体育

8月30日(火)、2校時の授業の様子です。1・2年生は、体育館での合同体育でした。3・6年生は、図画工作科の絵画の学習でした。

イネの成長⑫

8月29日(月)、5年生が植えたイネの様子です。穂が次から次と頭を垂れてきています。

アサガオ日記⑰

8月29日(月)、1年生が植えたアサガオの様子です。夏の強い太陽の日差しをさえぎってくれています。

お忙しい中、お子さんのアサガオの鉢を学校まで届けていただき、ありがとうございました。

身体計測

8月29日(月)、2~4校時の前半の身体計測(下学年)の様子です。1学期初めから夏休みまでの発育状況を自覚させて、健康についての認識を深めさせようと実施しています。本日で全学年が実施しました。今後、1人ひとりの状況を各ご家庭にお知らせします。ご確認をいただきますとともに、健康について、ご家庭での話題にしていただき、家庭生活に活かしていただきますよう、お願いいたします。

筆順を正しく覚える利点

8月29日(月)、2校時の授業の様子です。1年生は、前半に身体計測(2年生:3校時、3年生:4校時)を行いました。3年生は、新出漢字の学習をしていました。筆順を1画1画確認しながら進めていました。筆順を正しく書くことにより、読みやすい整った文字となり、かつ、多くの文字を書いても疲れにくくなります。

健康を意識して

8月26日(金)、1~4校時の前半の身体計測(上学年)の様子です。1学期初めから夏休みまでの発育状況を自覚させて、健康についての認識を深めさせようと実施しています。

集中して学習しています

8月26日(金)、2校時の授業の様子です。各学年とも、集中して学習に取り組んでいました。4年生は、前半に身体計測(5年生:3校時、6年生:4校時)を行いました。

子どもの人権、守ります

8月26日(金)、正面玄関前の人権の花の様子です。夏休みを無事に越し、現在も咲き誇っています。昨日、職員会議後の服務倫理委員会(と言う名の全職員での会議です)を開催し、子どもの人権について、事例研究を通して、再度意識を高めました。

ムシテックワールドへ出発

8月26日(金)、3年生がムシテックワールドへの校外学習に出発する際の様子です。それぞれに意欲を高めて出発しました。前の教頭先生に成長した姿を見てもらってくるように伝えました。

抱負や目標をしっかりと持って、スタート

8月25日(木)、2校時の第2学期始業式の様子です。入場後、式開始まで誰ひとり口を開かずに待つことができました。さらに、式中もうなずきながら話を聞く姿が見られ、2学期の具体的な抱負や目標を持って式に臨み、頑張ろうとする意欲にあふれている様子が伝わりました。教職員一同、それらの達成への援助に力を尽くす責任を再確認しました。ご家庭や地域の方々、関係機関と力を合わせ、進めていきます。

なお、感染症対策により、間隔・換気・マスク着用に加え、校歌斉唱を代表児童の伴奏のみで、声には出さずに心の中で歌うこととして実施しました。

イネの成長⑪

8月22日(月)、5年生が植えたイネの様子です。穂が出揃い、垂れ始めたものが見られました。

アサガオ日記⑯

8月22日(月)、1年生が植えたアサガオの様子です。休み中に見事なカーテンになりました。さて、子ども達の反応はいかに?

PTA奉仕作業ありがとうございました

8月20日(土)、午前6時よりPTA奉仕作業を行いました。

多くの保護者の皆様の参加のもと、花壇の除草、側溝の泥上げ、校地フェンス外側の草刈りを行いました。内容が多くありましたが、率先して取り組んで頂けたことで、時間内にすべて終わりました。おかげさまで、2学期の開始前にきれいな学習環境が整いました。ありがとうございました。

イネの成長➉

8月14日(日)、5年生が植えたイネの様子です。穂が出てきました。花が咲いている穂もありました。

アサガオ日記⑮

8月14日(日)、1年生が植えたアサガオの様子です。右半分も遅ればせながら充実してきました。右端が元気いっぱいです。

命を守る⑤

8月11日(木)、正面玄関脇花壇の奇跡のアジサイの様子です。夏の直射日光に照らされて、若干水分が不足気味です。花は盛りを過ぎましたが、これから開くつぼみが見られました。

毎日熱中症警戒アラート<危険>が出されています。「命を守る」行動を心がけていきましょう。夏休みは、残すところ2週間。25日に全校生の元気な顔を見ることを楽しみにしています。

イネの成長⑨

8月8日(月)、5年生が植えたイネの様子です。向こう側から2本目のコンクリートの縁の輪郭が確認しづらくなってきています。

アサガオ日記⑭

8月8日(月)、1年生が植えたアサガオの様子です。特に左半分は立派なカーテンと言えるでしょう。4本目のつるの先が、ベランダの金属部分に達しそうです。

ホウセンカ ダイアリー⑨

8月8日(月)、3年生が定植したホウセンカの様子です。花が密集して咲いています。

イネの成長⑧

8月1日(月)、5年生が植えたイネの様子です。力強く成長しています。

アサガオ日記⑬

8月1日(月)、1年生が植えたアサガオの様子です。カーテンらしくなってきました。いろいろな色の花が咲いています。

ふくしま森の科学体験センターでの学び(1年)

7月13日(水)、1年生のムシテックワールドでの校外学習の様子です。ビーカーポップコーンや放射線の学習等々、様々な活動を行って学びを広げたり深めたりしてきました。子ども達には面識はありませんが、前の教頭先生にお世話になる場面がありました。

普段から心の準備(いかのおすし)を

7月14日(木)、2校時の防犯教室を別のカメラで撮影したものです。見知らぬ人との間合いの取り方や声をかけられたときの対処の仕方等を学びました。夏休み中、不審者に遭遇しないとは言い切れません。しっかりと対処できるよう、普段から気を付けていましょう。

力を高めるには、チャレンジが不可欠

7月19日(火)、昼休み、漢字検定の結果票を配付する際の様子です。漢字検定にチャレンジをしたこと自体とその過程での継続した努力により、今回は合格できなかった児童を含め自分の力を高めることができたことを称賛するとともに、次回もチャレンジするよう励ましました。

頑張りを継続させましょう

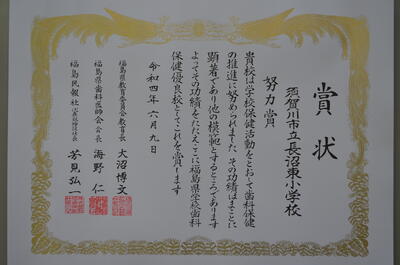

7月20日(水)、2校時に実施した第1学期終業式後の表彰の様子です。「歯と口の健康週間」に関する賞状(学校賞と個人賞)と児童会図書委員会からの多読賞の伝達を行いました。

ホウセンカ ダイアリー⑧

7月25日(月)、3年生が定植したホウセンカの様子です。2株とも花が咲きました。早く咲き始めた株では、花が下から咲き始め、上へ上へと咲き進めていることが分かります。

1学期の頑張りを振り返りました

7月20日(水)、2校時に実施した第1学期終業式の様子です。子ども達は、1学期の自分自身の頑張りを思い出しながら、校長の話を集中して聞くことができました。また、全校生を代表した3人の児童の「1学期の反省と夏休みのめあて」の発表は、それぞれに内容が充実しており、夏休みや2学期へのつながりを感じさせてくれました。全校生で1番だけ校歌を歌い、会を閉じました。その後、生徒指導主事からの夏休み事前指導(5年児童が協力)と、賞状伝達(児童会図書委員会からの多読賞の授与も含む)を行いました。

イネの成長⑦

7月22日(金)、5年生が植えたイネの様子です。葉の幅が広くなってきており、順調に生育していることが分かります。担任に除草してもらい、気持ちよさそうです。

アサガオ日記⑫

7月22日(金)、1年生が植えたアサガオの様子です。だいぶグリーンカーテンが形成されてきました。2階のベランダの下部まで到達したつるが見られました。

ホウセンカ ダイアリー⑦

7月19日(火)、3年生が定植したホウセンカの様子です。成長の速度が増しています。つぼみが大きく色づき、ほころび始めました。別の鉢ではきれいな花が咲いていました。

1学期最後の水泳学習

7月19日(火)、3・4年生が水泳学習に出発する際の様子です。「苦しくても頑張ろう。」との高木の励ましに、「はい。」と元気よく答え、バスに乗り込みました。帰校後、頑張れたかと言う高木の問いに、「頑張りました。」との答えが返ってきました。頼もしい子ども達です。

予定通り、30分ジャストで

7月15日(金)、放課後の授業研究会の様子です。5校時の半谷道徳教育推進教師の授業を受けて協議をしました。自分の気持ちと違う友達と交流することで、再度自分の気持ちを確認すると言う高い課題に集中して取り組んだ様子から発見したことを共有することにより新たな学びを得ることができました。

1学期最後の授業研究

7月15日(金)、5校時の2年生の授業研究の様子です。道徳科「よいこと わるいこと」の授業で『おれた ものさし』の資料を活用しました。高い課題(自分なら資料の“ぼく”のような行動がとれるか、否かを4つの尺度から選び、違う尺度を選択した友達と意見交流をして再度自分を見つめ直す、)に対して、ロールプレイを行ったり、自分と違う尺度を選んだ友達とその理由を確かめ合ったりして、自分の内面と対話していました。

金魚ねぶた 完成です

7月15日(金)、業間時の6年生の金魚ねぶた製作の仕上げの様子と完成した作品です。1番大きなおびれをはじめ各ひれを貼り付けて完成させました。生活科室で出番を待っています。

イネの成長⑥

7月15日(金)、5年生が植えたイネの様子です。成長が進み、コンクリートの向こう側の縁の輪郭が不明瞭になってきました。

アサガオ日記⑪

7月15日(金)、1年生が植えたアサガオの様子です。つるが1番上の輪にも絡み始め、たくさん花が咲きました。間引きした芽を植えた花壇のアサガオは、グリーンカーテンを形成中です。こちらも花が咲き始めました。

雨が降らず ラッキーでした

7月14日(木)、業間時の移動図書館の様子です。防犯教室の終了後、各年生の児童が思い思いに本を選び借りていました。業間の時間には雨が降らずにラッキーでした。利用のデータを入手次第、学校だよりにてお知らせします。

育て! ミニトマト⑨

7月14日(木)、2年生が植えたミニトマトの様子です。一段と背丈が伸びて、花もたくさん咲いています。実もぐんと大きくなってきました。

不審者からの自分の命の守り方

7月14日(木)、2校時の防犯教室の様子です。須賀川警察署から安齋専門少年警察補導員と阿部スクールサポーターのお2人を講師に迎えて、前半の不審者対応訓練と後半の防犯教室全体会とで実施しました。写真は、後半の全体会のもので、お2人からそれぞれにお話をいただきました。途中、手伝いを依頼された際には、積極的に挙手して、スムーズな運営に協力していました。“自分の命は自分で守る”意識を高めました。

宿泊学習レポート オ

自然の家での最後の食事です。カレーと冷やし中華などなどでした。

宿泊学習レポート エ

うに ヤドカリ ヒトデ などなどを見つけました。

宿泊学習レポート ウ

磯遊びの説明を聞いています。

〒962-0124

福島県須賀川市桙衝字下沖58

TEL 0248-68-2002

FAX 0248-68-2103

携帯電話やスマートフォンからもご覧いただけます。