出来事

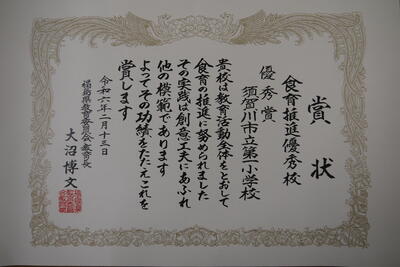

みんなで喜ぼう ー祝 食育推進優秀校 優秀賞 受賞ー

第一小学校は「食育推進優秀校 優秀賞」を受賞しました。昨日、2月13日(火)福島市で挙行されたふくしまっ子体力・健康優秀校表彰式に養護教諭が出席、賞状を授与されました。。

これは、「ふくしまっ子健康マネジメントプラン事業」によるもので、県内から応募のあった学校からきびしい審査を経て本校が選ばれたものです。

食育に関しては担任はもちろん、養護教諭、栄養技師などがそれぞれの立場で子どもと関わり、食を通して健康な体の維持増進に努めているところです。

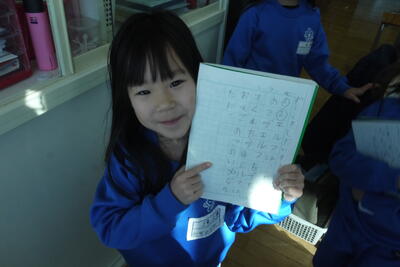

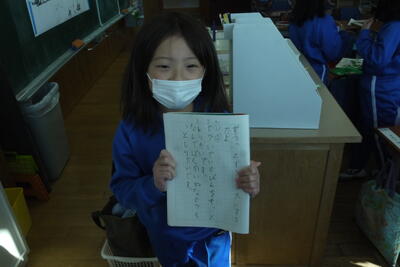

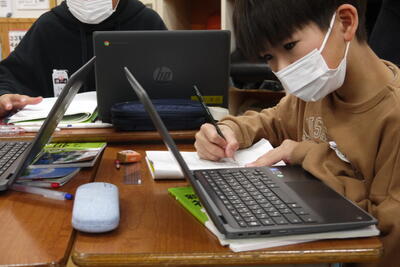

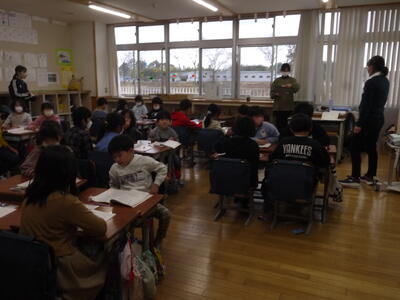

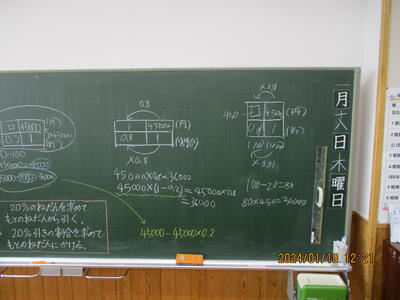

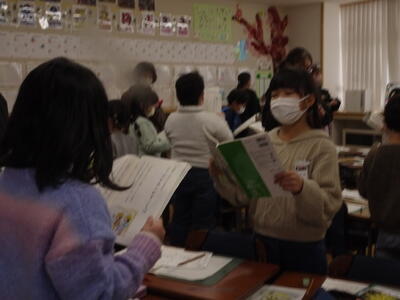

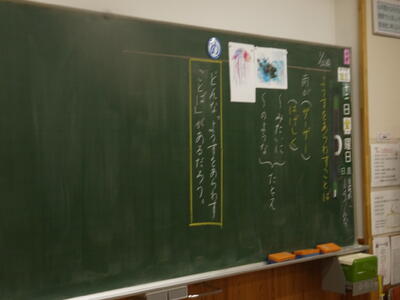

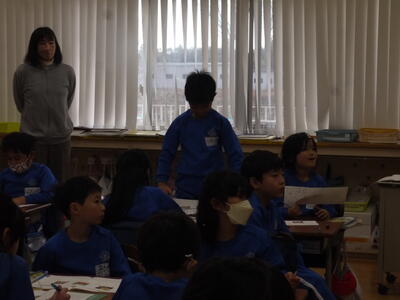

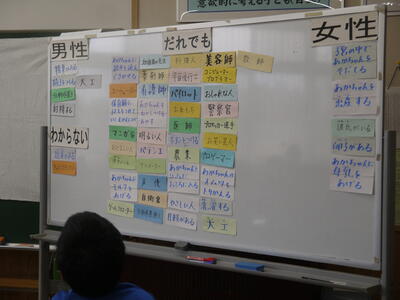

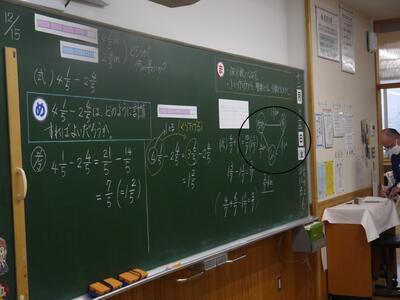

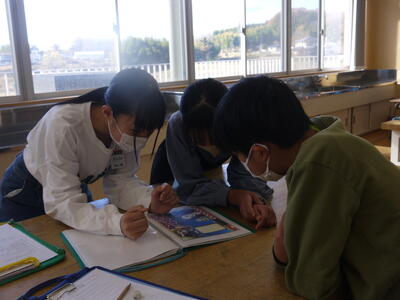

たとえば・・・・食育をテーマとした学級活動の授業

これは、3年生が一学期に行った授業の記録の写真ですが。各学年とも発達段階に合わせて計画的に授業を実施しています。

おかげで、第一小学校の子どもは元気もりもり!

これからも、食をとおした教育を折に触れ実施しながら健康な子どもを育てていきます。

おめでとう。食育推進優秀校 優秀賞!

これは、

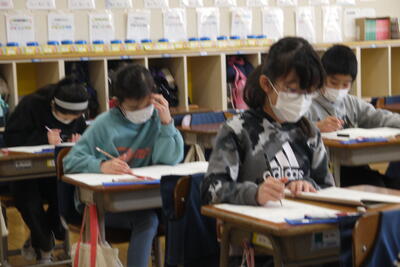

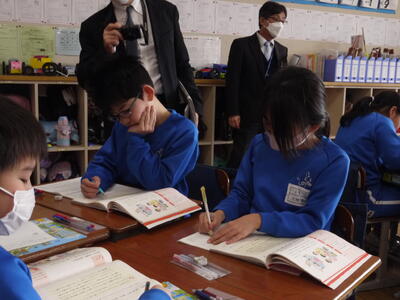

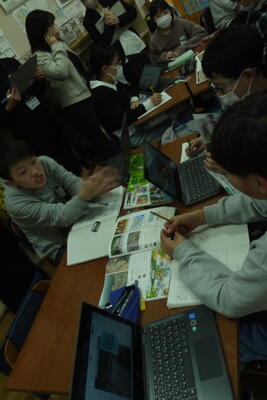

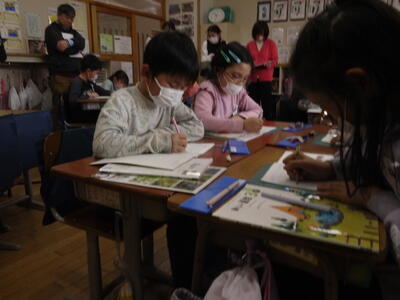

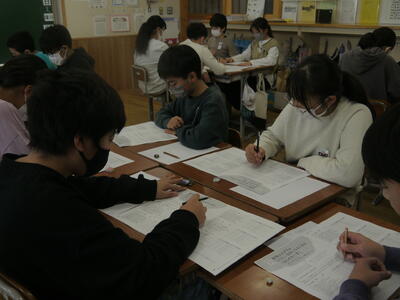

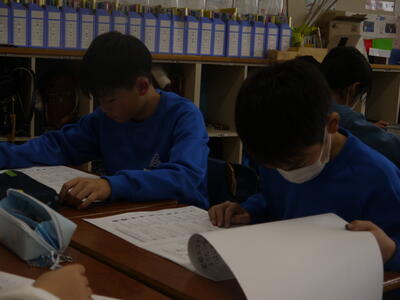

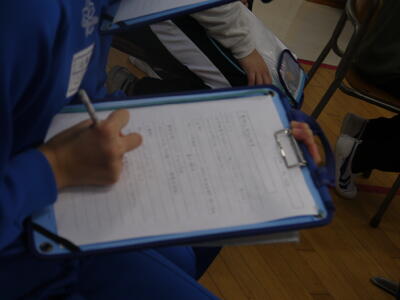

1年間のふりかえり ー全校学力検査 1日目 国語ー

本校では、学習の一年間の振り返りを目的として、毎年この時期「校内学力検査(NRT学力検査)」を全校生が実施しています。

13日は国語、14日は算数を実施します。

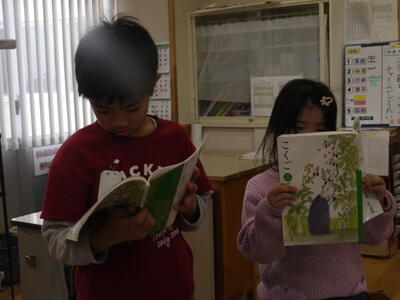

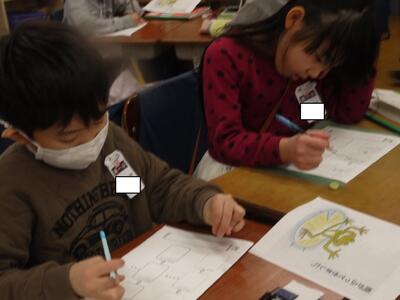

今日は国語。2校時目に実施したのですが、「今日は休日?」と思ってしまうぐらいどの教室からも声がきこえることもなく、子どもは検査にのぞんでいました。

子どもたちの様子です。ごらんください。.

1年

2年

3年

4年

5年

6年

明日の算数もがんばりましょう。

結果が届くのは一ヶ月ほど先になります。一生懸命がんばっているのですから、きっといい結果が届くはずです。結果を楽しみに待ちたいと思います。

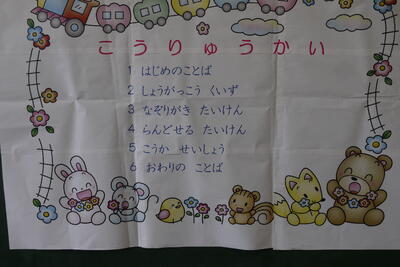

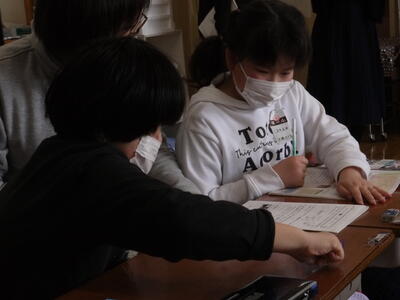

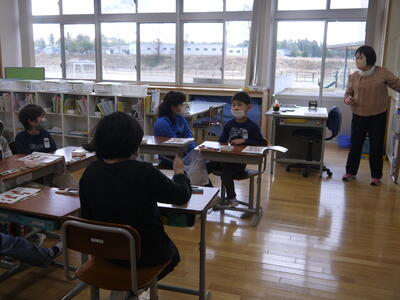

もうすぐ1年生 ー新入学児童保護者説明会ー

8日、午前中は、第一保育所と白鳩保育園の体験入学がありました。

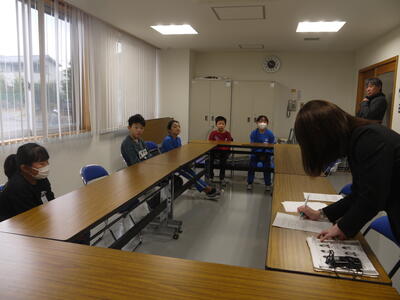

午後は、本校に入学予定の保護者の皆様に集まってもらい、説明会を実施しました。

校長からは、学校の概要説明と現時点での来年度の入学予定の児童数、学級数などを説明し、その後は1年の担任や、養護教諭、登校班の担当などから、心得や留意事項について話をしました。

最後は、物品購入と、登校班についての確認。スムーズな会の進行にご協力いただきましてありがとうございました。

入学予定のお子さまを持つ保護者の皆様、特に初めて学校に入学される保護者の皆様につきましては喜びもひとしおであると同時に、不安な気持ちもあろうかと思います。些細なことでも結構です。ご相談ごとがございましたらそのままにせず、ぜひ学校まで連絡ください。

そして、4月より私たち一小職員も全力でお子さまのために教育活動を推進してまいります。ぜひご協力くださいますようよろしくお願いいたします。

もうすぐ一年生 その1 ー第一保育所 白鳩保育園 園児のみなさんの一日体験入学ー

8日、木曜日。市内第一保育所と白鳩保育園の園児が一日体験入学のため本校を訪れました。

感染症の流行に伴って、数年間は実施できなかったり、また来てもらっても思うような活動ができなかったりと満足な活動ができなかったのですが、今年は感染症流行以前に戻りました。

白鳩保育園の園児が来校するのはおそらく4年ぶり。本当によかったです。

まずは、小学校の先生(教頭)とごあいさつ。

こんにちは。

緊張。。。。しっかりお話がきけて立派です。

1 「学校たんけん」の巻

先生のあとに続いて学校たんけん

長い通路のその先には。。。。。。。

体育館!

やあ、おっきいなぁ。。。思いっきり走れそう。楽しみですね。

それから、図書室にも連れて行ってもらいました。

「うわぁ、本がいっぱい。ぼく、怖い話、大好き!」

ありますよ。怖い話の本。いっぱい読んでくださいね。それと、、、、怖い話じゃない本もたくさんありますから。本は心の栄養になりますから、たくさん読んでくださいね。

サービス満点の教頭が、校長室も案内してくれました。

椅子やソファーがいっぱいあってびっくりしたようですが、これはお客さんがたくさん来たり、会議をしたりするためのもの。一小にはお客さんがたくさん来ます。びっくりですね。

音楽室や家庭科室、図工室も案内してもらいました。保育所や保育園にはない部屋で、びっくり。特に「図工室で工作がしたい」「家庭科室で料理をつくりたい」という声がありました。入学したら、そして時期が来たらここで勉強しますから。楽しみに待っていてください。

2 「1年生との交流」の巻

たっぷり時間をとって、園児は1年生との交流の機会を持ち楽しく過ごしました。

第一保育所、白鳩保育園の園児はそれぞれ3つのグループに分かれ、一小の1年の1組から3組までの教室にはいります。

それぞれの教室での交流のメニューはこちら。

1年生が歓迎してくれました。

少し、活動の様子を見てみましょう。

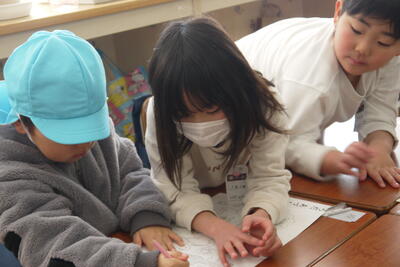

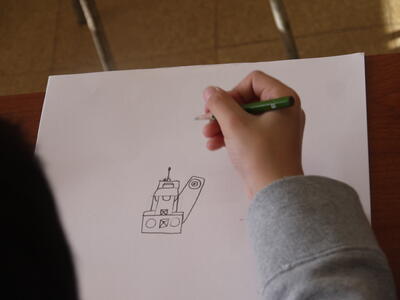

こちらは、「なぞり書き体験」です。学校に入ると鉛筆を使って文字や絵をかきます。最初に鉛筆の持ち方を教わり、自在に書けるよう丸や曲線をかいて鉛筆でっくことに慣れ親しみます。

今回はその一部を体験。1年生が脇につき、見守ります。

真剣な園児も感動でしたが、見守ってあげる1年生の姿がまたよくて。

ごらんください。

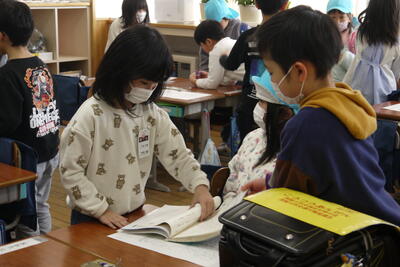

ランドセルを背負わせてもらったり、教科書を見せてもらったりもしました。

どうですか?

もうはやく、学校に入学したくなっちゃいましたね。

最後は、1年生が一小の校歌をうたってくれました。

園児の皆さん、1年生の歌声はいかがでしたか?

入学したらはやく覚えて、一緒に歌いましょうね。

第一保育所の皆さん、城鳩保育園の皆さん。

第一小学校は、児童も先生もみなさんの入学を待っています。4月までかぜなどをひかないで丈夫に過ごしてくださいね。

桜の咲くころ、みなさんが新しいランデルを背負って学校に入学して来る日を楽しみにしています。

授業づくりで学校をつくる ー教師が動き出す!1年 国語「ずうっと、ずっと、大すきだよ」の授業からー

第一小学校は、授業づくりで学校をつくる取り組みに挑戦しています。

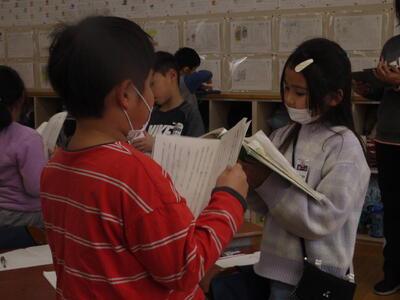

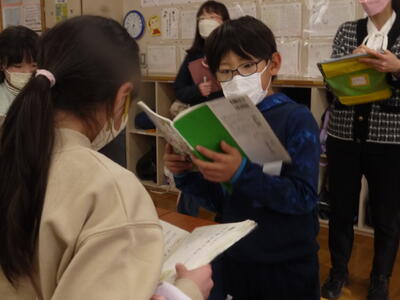

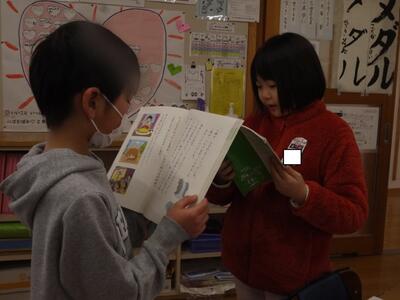

先日、職員同士で「授業をみせてください」「いいですよ」という会話をしているのをききました。

校内研修をとおして、「子どもの学びから学び、自分の授業に生かす」取り組みは、ここに来て、自分たちで時間をつくりながら行うまでになってきました。

学校は子どもが学び合い育ち合う場であると同時に、教師も子どもから学び成長する場でなければなりません。

そして、こんな職員の姿が見られるようになってきた学校は、職員が変わり、授業が変わり、子どもが育つと確信しています。

今回紹介するのは、そうやって開いた1年 国語「ずうっと、ずっと、大すきだよ」(ハンス=ウィルヘルム作)の授業。

この物語は長く1年生の教科書に掲載されている文学作品です。

この作品のあらずじです。

ぼくと一緒に育った犬のエルフ。楽しい思い出がいっぱいあります。

時がたち、ぼくの背hぐんぐん伸びましたが、エルフはとしを取り、寝ていることが多くなります。やがてエルフは階段を上ることもできなくなりますが、ぼくは抱きかかえて部屋に連れて行き、寝る前に必ず「ずっと、大すきだよ」と話しかけて寝るのです。

ある朝、目を覚ますとエルフは死んでいました。家族は悲しみ、涙を流しながら庭に埋めたげます。そのときぼくは思います。この先どんな動物を飼っても「ずうっと、ずっと、大すきだよ」と言ってあげようと。

さて、授業。

子どもたちは声に出して読みます。単元の学習は始まったばかり。この先もっと読み込めば、物語が大好きになる子どもになることが想像できます。

言葉w大事に、ゆっくり味わって読むんだよ。。

10分ほどたったころ、音読を一端やめさせた授業者は「頭に絵が思い浮かぶようにもう一度よみましょう」と声をかけます。

子どもは言葉をかみしめて読みます。

「どの部分が頭に絵としてでてきたかな?線を引きましょう」と先生。テキスト(文・ことば)と向き合い、物語に浸って・・・。時折自分の考えを確かめるように友だちにささやく様子もみられます。

さて、20分ほど時間がすぎました。先生がうながすと読み取ったことを子どもは語っていきます。

まず子どもが注目したのは「ゆめ」ということば。

子どもの発言をよく聞くと「それはここにこう書いてある」とかいう言葉が聞こえてきます。これは、子どもがテキストとつながっている証(あかし)です。

そしてまた、友達の発言を聞いて「そうなの?」とか「ぼくは、違う」とか言う言葉も聞こえてきます。

これは、聞いているから出てくる言葉で、友達とつながっているという証です。

まだ一年生。ここまでできれば大じょうぶ。もっともっと楽しく学べるようになるはずです。

その様子からさらなる成長の予感を感じます。

最後は自分の感想を書き、もう一度声に出して物語を読みます。

みどころいっぱいの授業。子どもの学びの様子と先生が子どもの学びを支え、授業を作っていく様子は見所いっぱい。そして、さらなる子どもの進化の可能性を感じた1時間でした。

感謝 ー雪の日 子どもの安全な登校を支えてくれる方へー

6日、朝。

昨日からの雪で、一面の銀世界。職員がつくった自慢の校門の掲示も雪に隠れてしまい、かろうじて「福」がみえるのみ。

職員も雪が降っていたため、早めに出勤してきました。もちろん雪かきをするためです。

しかし、、、、、、

それよりもはやくまだ暗いうちから雪かきをしてくれていた方が。。。。

この方です。

まだ暗い、4時ぐらいから作業をしてくれていたとのこと。

感謝の言葉が見つからないくらいありがたい気持ちでいっぱいになりました。

おかげさまで、子どもが登校する前には、このとおり。

ほら、歩道まで。。。。

しばらくして子どもが登校してきました。

2年生の女の子が、「先生、雪かきありがとうございます。」と言ってくれました。うれしかったですが、職員はほんの少ししか雪かきをしていません。

「ありがとうございます」は、この方に。。。。

もちろん、登校したあと、高学年を中心とする「雪かき隊」も出動しました。高学年のこうした姿もすばらいいです。

学校は、地域の方々に温かく見守られ支えてらいながら成り立っています。

今回の雪かきもそうです。

毎朝の登校時の子どもの見守りもそうです。

草が伸びると、土日に地域の方が草を刈ってくれるのもそうです。

折に触れ、子どもに話しをしていますが、子どもも職員も感謝の気持ちを持ち、生活しなければと思っています。

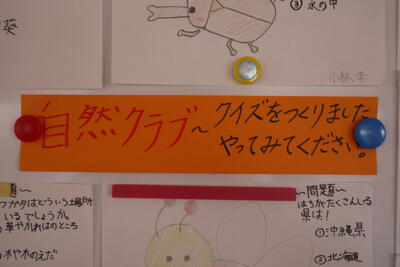

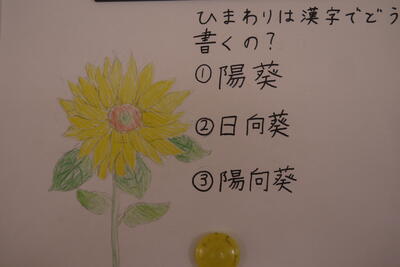

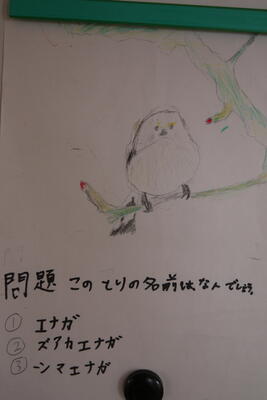

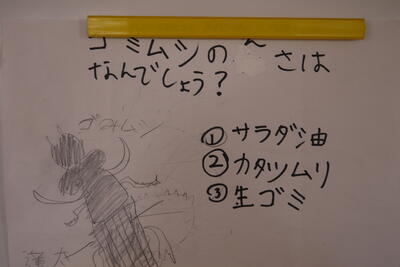

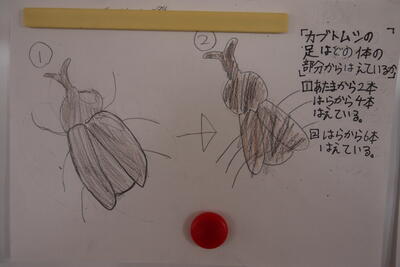

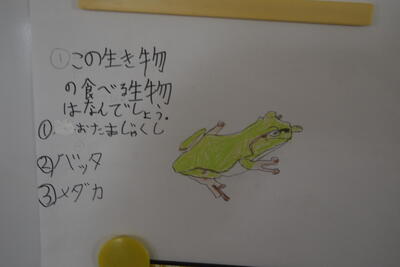

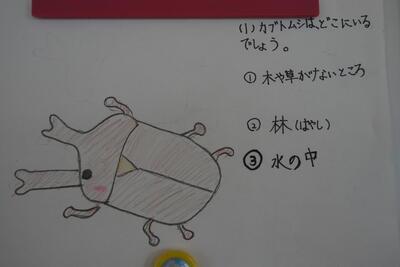

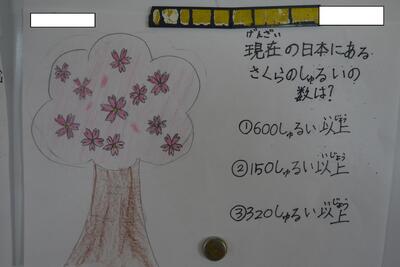

自然クラブから ーこれができれば、自然博士になれるかも!?ー

廊下をあるっていたら、こんなものを発見。

「クイズをつくりました。やってみてください。」

もしや、挑戦状?

HP投稿者も一応、理科についてちょっとは学んできたつもりでしたが、ハイレベルな問題にたじたじ。

HPをご覧になっている皆様、いかがですか?

わかりますでしょうか。。。。

ちょっと、難問もあり調べねばと思ったりもしています。

自然クラブ、さすがです。

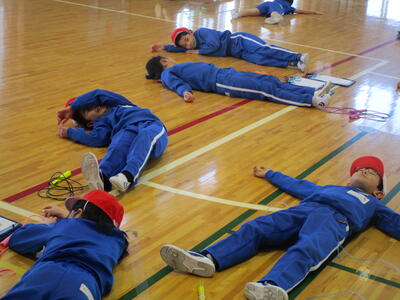

目標の達成をめざして ー3年 なわとび記録会ー

学校は冬になると体育の授業で「なわとび」に取り組みます。

なわとびは、体力や筋力のアップすることはもちろん、体幹が強くなるためバランス感覚が身に付き、運動能力の向上が期待できる運動です。

3学期になって、休み時間など校庭や昇降口付近でなわとびの練習をする子どもが増えています。

「先生、私の跳ぶところ、みてぇ。(^_^)/」等と声をかけられるととてもうれしい気持ちになりますし、「ぼくは、二重跳び××回とべるようにすることが目標なんだ」「あやとび上手になりたくて・・・・。」など、思い思いに自分の目標を語ってくれる子どももいて、おもわず「がんばって!」と言ってしまいます。

そして、

体育の時間には、学年ごと「なわとび記録会」を実施しています。

今回は3年生の様子を紹介します。

3年生の子どもも、それぞれに目標を持ち、休み時間などには練習する姿がよく見られています。

どんな記録会の様子だったのでしょう。

3年生の持久跳びの目標は、「3分間、つかえずに跳び続けること飛び続けること」

できるかな?????

ようい、、、、

はじめ!

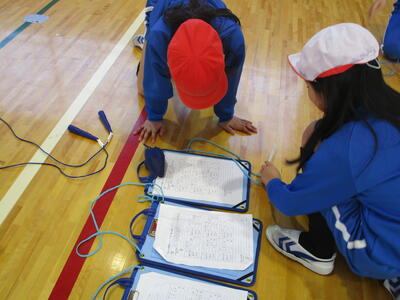

そしてもう一つは、二重跳び、あやとび、こうさとびなどから自分の跳びたい技を選んで設定した目標に向かってチャレンジ!

友だちとペアを組み、一人が挑戦しているとき、もう一人は回数を数えてあげたり応援をしたげたりします。

つかれたぁ。。。

はい、よくがんばりました。

終わったら、できていたかどうか、何回跳べたかを友だちに確認して、忘れずに記録します。

記録会は、各学年とも一度で終わりではなく、何回かチャレンジして自分の目標達成をめざします。

がんばろう!!

一年間の振り返り ーPTA役員全体会ー

16日。PTA役員善太会を開催しました。

本年度から、本校PTAは組織を見直し、これまであった専門委員会(広報委員会、ベルマーク委員会など

)を廃止し、本会と学年委員会のよる組織と活動にしました。

新しい試みでしたので、いろいろ意見もあろうかと思いながら学校も会に参加いたしました。

こちらは、全体会の様子。

PTA会長、音体文後援会長、校長のあいさつのあと、事務連絡の時間をとります。

そして、その後は学年委員会。

1~3年、4から6年の2グループに分かれ、話し合う機会を持ちます。

1~3年(下学年)学年委員会

4~6年(上学年)学年委員会

2つの会場とも一年間の活動のふりかえりをするとともに、次年度の活動予定の審議とPTA役員候補の選出について話し合いをしました。

組織を変え活動するという新しい試みでの一年間でしたが、参加された皆様、いかがだったでしょうか。

運動会や桜水発表会、奉仕作業、陸上交流大会など様々な行事等で美浅間にはお世話になりました。

一年間の本校教育活動へのご協力ありがとうございました。いただきましたご意見を大切にして、学校でもさらによい教育活動ができるよう努力していきます。

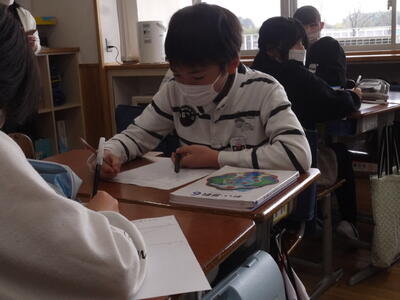

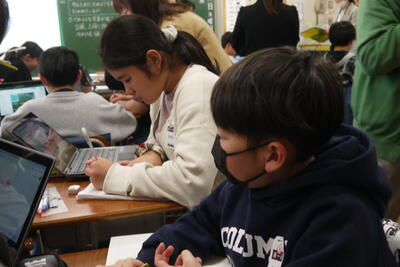

授業づくりで学校をつくる ーアドバイザー来校。全学級公開と5年社会科「自然災害を防ぐ」の授業からー

第一小学校は、授業づくりで学校をつくる取組みを職員一丸となって推進しています。

31日は、須賀川市授業アドバイザー、市教育研修センター指導主事が来校。

午前中は、全クラスを参観。午後から中心授業として全職員で5年生の社会科の授業を参観し、リフレクションの機会を持ちました。

まずは、各学級の授業の様子です。

ひまわり1組

ひまわり2組

さくら1組

さくら2組

1年1組

1年2組

1年3組

2年1組

2年2組

2年3組

2年4組

3年1組

3年2組

3年3組

4年1組

4年2組

4年3組

5年1組

5年2組

5年3組

6年1組

6年2組

6年3組

ご覧のとおり、

全学級で、ほぼすべての教科、すべての授業でペアもしくはグループによる学習が進められています。特別支援学級などの少人数の学級でもペアやグループによる協同的な学びへの挑戦が始まっています。

この実践を継続してきたことで、授業が変わり、子どもが変わり、そして学校も変わりました。

写真から感じ取ってもらえるでしょうか。穏やかに学び合う様子。夢中になって学ぶ様子。。。。

「学校が大きく変わったね。前回(9月)よりまた一段と変わった。」と市アドバイザーの話に聞いていた職員はとてもうれしくなりました。

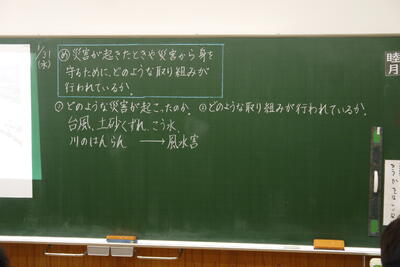

午後は、中心授業の実施。。全職員が授業を参観し、学び合う時間。

5年生 社会「自然災害を防ぐ」の授業。

数年前、福島県を襲った水害の記録などから「自然災害を防ぐ」ための取組みについて、資料をもとに考えていきます。

子どもが自然災害を身近なこととしてとらえ、生活を守るため国や県が行っている取り組みについて理解させたいと願って教師は授業をデザインしました。

授業が始まり、課題が示されると、子どもはもう資料に夢中で。。。

夢中になって学ぶこの様子が最後まで貫かれ、あっという間に時間が来てしまった授業でした。

放課後、職員でリフレクション。

社会科の授業での課題と資料 について職員同士で、学び合いました。

夢中になっている子どもは大変すばらしい。でもさらに高みをめざすため、社会科で「探究」「協同」できる授業の課題はどうあればようかということが各グループでリフレクションの話題の中心でした。

子どもだけでなく、職員もよい授業をするために、子どもの学びから学ぶのです。授業を見せてくれた、授業者と子どもたちに感謝です。

アドバイザーからは、職員の授業に取り組む組み姿勢や職員集団として前向きな姿についてたくさんほめてもらいました。そして、授業の質が高まり、子どももとても学び上手になっていることについてもたくさんほめてもらいました。

リフレクションは、職員からの振り返りの言葉もたくさん出て、真剣な中にも笑いのある有意義な時間となりました。

しかしながら、今日がゴールではありません。むしろ始まったばかり。まだ道半ばです。

教師が成長し、授業の質があがり、一小の子どもが伸び、学校が変わる。そんな道筋を思い描きながら、普段の授業をことさら大事にして今日も子どもと授業をしていきます。

ごらんください。夢中な姿!!

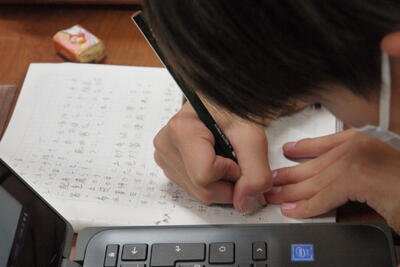

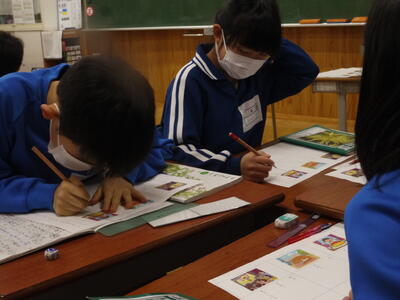

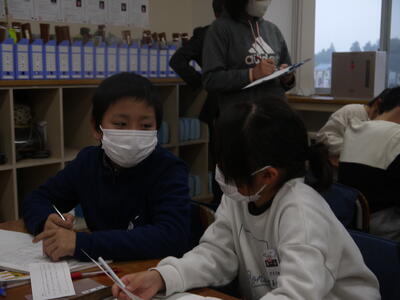

授業づくりで学校をつくる ー2年 算数「1000より大きな数」の授業からー

第一小学校では、授業づくりで学校をつくる取り組みを行っています。

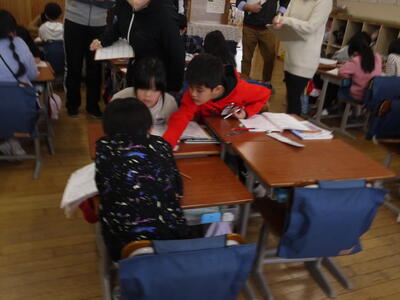

今回は2年生の算数「1000より大きな数」の授業を職員で参観しました。

さて授業。

この日の授業は、「数直線に実際に数を置き、そのよさついて理解すること」「大きな数の構成に問題を解きながらついて考え理解すること」ことの2つがねらいです。

授業が始まると教師は早速今日の問題を提示します。

「線に数を置こう」

数字をいくつか示し、数直線に置くという問題。

数の大きさにあわせて数直線上の正しい位置に置くことで、数の大きさの概念を知るとともに数直線を使うよさについても理解することができます。

きわめてシンプルに課題を提示し、すぐに問題を提示。子どもたちは問題と向き合います。

復習に時間をかけないこと。そしてできるだけ早く活動にはいること。こうすることで子どもは意欲を失わず学習に取り組むことができることを子どもの学びから学び、第一小学校では授業に生かしています。

最初は静かにスタート。授業ではよく見られる光景。真剣であればあるほど子どもはこういった姿となります。

少し時間が経つと、子どもたちがひそひそと話し合い出します。

「ねぇ、できた?わかった?」

「わぁ、おんなじ答えだ。あってるってことだよね。」

友だち同士で支え合い学び合うこと。この姿を大切にしながら授業づくりをしてきたので、一小の子どもは学び上手です。

授業がスタートして15分ほどたった頃、授業者は、子どもができたと判断し、学習活動を切り、「答えを確認していきましょう」と子どもたちを引き取ります。

答えは、すべての子どもができていたことから簡単に確認で済ませます。

この段階で、授業のねらいはほぼ達成。さあ、ここからはチャレンジ問題。

子どもが大好きで楽しみにしている時間です。

探究と協同による学びが必要になってくるこの問題を解く時間を、どの教科、どの時間でも本校ではとても大切にしてきました。そして、その結果、子どもの力は着実に伸びています。

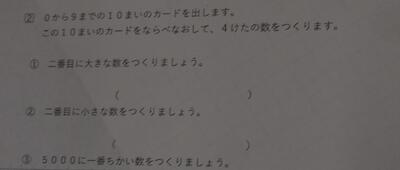

今日の問題はこれ。

・ 0~9までの10枚の数のカードから4枚を取り出し、できる数字のうち二番目に大きな数???

・ 同じく、できる数字のうち二番目に小さな数???

・ 5000に一番近い数???

さあ、困った。。。

「一緒に考えよう!」

友だちと支え合いながら、探究と共同による子どもの学習が始まります。

写真を見ただけで夢中になっていること、意欲的であることがわかります。

子どもたちとてもすばらしいです。

こういった考える活動を積み重ねていくことで、子どもはますます伸びていくでしょう、

子どもたちの学びの姿に感心することしきりでした。

えらいぞ、2年生。立派になりました。

ますます頑張っていきましょう。(^_^)/

授業づくりで学校をつくる ーさくら1組・2組の算数の授業からー

第一小学校は、授業づくりで学校をつくる取り組みを行っています。

そして、授業の質を上げようと特別支援学級でも挑戦が始まっています。

友だちと関わりあい学び合うことで、最初は喧嘩してしまうのではないか、教室を飛び出してしまうのではないかと心配していましたが、むしろ逆。学び合う姿が支援学級のどの学級、どの授業でも見て取ることができるようになり、落ち着いたよい雰囲気の中、授業を進めることができるようになってきました。

日々挑戦、これを継続させること。このことを大事に職員は子どもと向き合い、授業を進めています。支援学級でも「協同的な学び」をめざし、折に触れ、市教育研修センターの2名の指導主事に月に1回程度来校願い、授業を参観の上、リフレクションをとおして授業の質を上げる機会を持っています。

そんな中、この日は校内の研修。

さくら1組、2組が授業をひらき、子どもの様子から職員が学びあう機会とします。

さくら2組 算数。さくら2組は1年生から4年生まで計6人の構成です。。

そんな中で、教師が出した課題は

3×2の計算をしよう

え?

1年生できるのかな?3年生や4年生は分かるんじゃないのかな。。。。と思って授業を参観している と。。。。

1年生も数の構成を理解しながら、3が2個分、3+3で計算できるのです。

そして、3年生、4年生は1年生、2年生に教えながら学び直しをしています。

これまでの特別支援学級の授業は、個人ごとに課題を与え、教師が一人一人を支えながら課題を解決させていくというやりかたでした。

それが一転、子ども同士で支え合い学んでいくのです。そしてそれができるのです。

すばらしいですね。

そして、それで終わりではありません。

発展的な学習(ジャンプ)にも挑戦!!

一方、さくら1組 同じく算数。さくら1組は3年生、4年生、6年生の計6人の構成です。。

こちらは、まずは従来どおり、それぞれに課題を出し学習に取り組みます。

じっくり考え、一人で夢中になってやる。飽きてしまう子も一人もいません。

シーンとした教室で鉛筆の音だけがカリカリと聞こえます。

これもすごい!

後半は共同(協同ではなく)で学ぶ活動を取り入れます。

共同作業の場としてつくってある後ろの大きなテーブルに子どもたちがあつまります。

そして、具体物を使って数の構成を共同で作業しながら確かめていきます。

子ども一人一人の特性を考慮しながら、よさを生かし、友だちと関わり合うことで、一人一人に居場所ができました。担任は、協同的な学びによる授業への挑戦の時期が来たことに気付いています。

参観した職員は、特別支援学級の子どもの成長にびっくり。

支援学級がどんどん変わっているからです。

教師はさらに子どもが伸びるよう、挑戦を今日も続けています。

予防戦隊フセグンジャー! ー放送集会 感染症の予防ー

第一小学校では、月に一度、放送による集会を行っています。

コンクール等の事務局から届いた賞状等の伝達のほか、生徒指導担当や児童会会担当、保健担当などから子どもに話をする機会をもっています。

今回の放送集会は、賞状の伝達から。

「明るい選挙啓発ポスターコンクール」「地区音楽祭(第三部創作)」で入賞した児童です。「地区音楽祭(第三部創作)」は代表による表彰です。

おめでとうございます。

そして

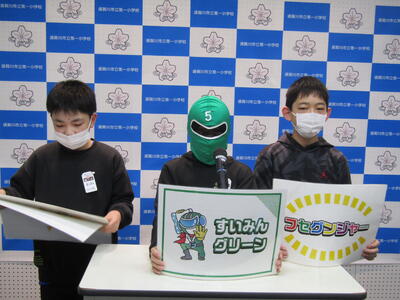

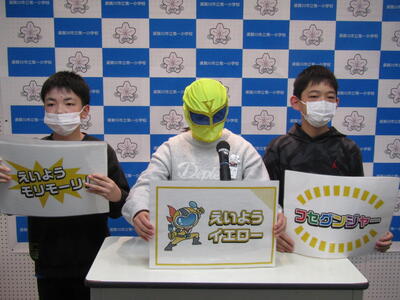

校長の話に続き、満を持して、ついに登場!

予防戦隊 フセグンジャー!!

感染症がまだまだはやっている昨今、一小の子どもの健康を守ってくれる7人のヒーローです。

それぞれの名前と必殺技を紹介しましょう。

1 マスクレッド

○ 必殺技 お口バリーア

ゴホゴホ、コンコン、ハクション!そんなこがいたらすぐにマスクを装着させます。ウイルスは飛ばさせないぜ!

2 すいみんグリーン

○ 必殺技 すやすやグッスーリ

早寝、早起きは絶対に守らせます。規則正しい生活リズムで疲れなんか残させないぜ!

3 うがいブルー

○ 必殺技 上向きガラガーラ

上を向いて、うがいガラガラ攻撃!喉からのウイルス侵入を阻止!

4 えいようイエロー

○ 必殺技 えいようモリモーリ

三度の食事、赤・黄・緑の栄養バランスのとれた食事を届け、ウイルスに負けない体にさせます。

5 手あらいピンク

○ 必殺技 あわあわアタック

指先から手首、指の間まで石けんでしっかり洗わせます。ウイルスなんてさようなら~!

6 うんどうパープル

○ 必殺技 きたえてグレード

運動させて体を鍛えさせます。外が寒くても減っちゃらさ。体を鍛えているからなのだ!

7 かんきホワイト

○ 必殺技 さわやかトルネード

寒いからといって締め切っていてはダメだ!窓をあけてきれいな空気を入れさせるぞ!

一小の児童の皆さん。

予防戦隊フセグンジャーは、ほら、みなさんのすぐそばにいます。なにかあったらきっと助けてくれるはず。

でも、フセグンジャーの手を借りずとも、自分で予防に努めたいですよね。

予防に努め、感染症にかからないように、この冬を乗り切ろう!!

フセグンジャーのみんな!

放送集会に出演ありがとう。

これからも、一小の子どもの健康を守ってくださいね。

雪でたのしもう ー一小ノ子、雪ニモ負ケズ、寒波ノ襲来ニモ負ケズー

校門の入り口の掲示が変わりました。

一足早く、2月、節分です。

本校の職員の力作です。来校の際はぜひご覧ください。

この冬一番の寒波襲来。

県内でも広く雪が降りました。

私たちの住む須賀川も雪が降りました。

そんなわけで、休み時間は雪遊び。

子どもは寒さなんかに負けません。

そして、

さくら、ひまわり学級の子は大好きな雪遊び再び!!

楽しかったけど、前回積雪があったとき、「次に雪が降ったらでっかいかまくらつくるんだぁ!」と意気込んでいただけに期待より少ない積雪にちょっと残念そうでした。

だいじょうぶ!きっとまた降る!でっかいかまくらが作れるくらいの雪がきっと降るから。

楽しみに待ちましょう。

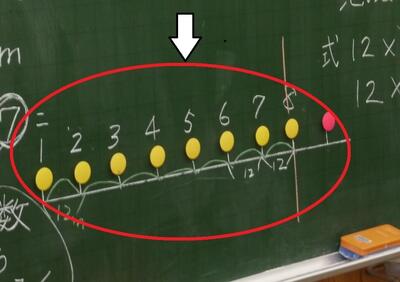

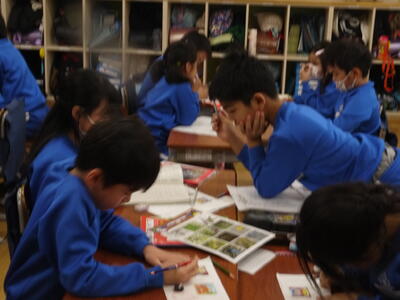

授業づくりで学校をつくる ー3年 算数「考える力をのばそう」の授業からー

第一小学校では、授業づくりで学校をつくる取り組みを行っています。

今週は見合う、見せ合う授業が続きます。

22日は3年生の算数「考える力をのばそう」の授業を職員で参観しました。

授業の様子です。。

この日の授業は、「木の数と間の数の関係に着目して、図を使って問題場面を整理し、式の意味を考えながら答えを導くこと」がねらいです。

授業が始まると教師は早速今日の問題を提示します。

問題はこちら

まっすぐな道に12mごとに木が植えてある。1本目から8本目までの長さは何mか。

約5分弱で話を済ませ、子どもたちは問題と向き合います。

そして「そんなのかんたん!」と子どもたち。

答えは・・・・

12×8=96 答え 96m

一件落着。。。。

が、そこで教師が「違っていますね。」とひとこと。

「え?」

あ然とする子ども。次の瞬間、

「どこがちがうんだろう。。。。」と子どもの心が動き出します。

1分ほど経ったとき、ある子がつぶやきます。

「わかんなぁい。・・・そういうときは図をかけばいいんだ。」

そして、一人で、あるいは」となりの友だちとぼそぼそささやき合いながら子どもは学んでいくのです。

友だち同士で支え合い学び合うことをこの一年間大切にしながら授業づくりをしてきたので子どもはすっかり学び上手になりました。

すばらしいです。

そして、図をかいたらすぐに気付きました。

「木と木の間だから、8本木を植えたということは木の間は7つだ。12×7=84 答え 84m!」

確認のために黒板の前に出て発表する子どもはもちろん、それを聞く子どもの姿もすばらしい。すごいですね。

このあと、授業はさらに進み、「丸い池の周りに12mおきに木を8本植える。池の周りは何mか。」に挑戦します。

子どもは難しい問題にチャレンジすることが大好き。繰り返し挑戦させることで子どもの力はめきめきと伸びてきました。

写真を見ただけで、子どもが夢中になっていることが分ります。

参観した職員も、子どもたちの学びの姿に感心することしきりでした。

3年生のみなさん、すばらしいです。

もうすぐ4年生。りっぱな4年生になれそうですね(^_^)/

授業づくりで学校をつくる ー5年 算数「くらべかたを考えよう」の授業からー

第一小学校は、授業づくりで学校をつくる取り組みを職員一丸となって推進しています。

今回は 5年 算数「比べ方を考えよう」の授業を紹介します。

いよいよ内容が難しくなってきた高学年の算数。この単元は「二つの数量の関係について、割合を用いた比べ方や百分率の表し方などを理解し、割合を用いて比べたり割合や百分率を求めたりすることができるようにする」ことがねらいです。

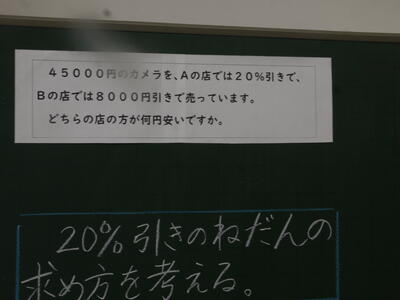

お題はこちら。

45,000円のカメラをAの店では20%引きで、Bの店では8000円引きで売っています。どちらの店の方が何円安いですか?

授業が始まり、授業者はごく簡単に問題を説明。

できるかな?

子どもたちは早速問題に取りかかります。

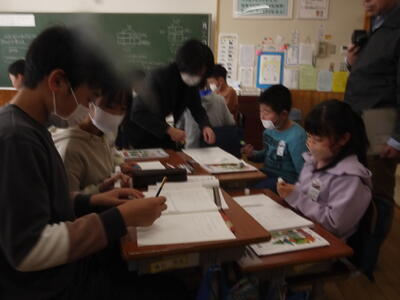

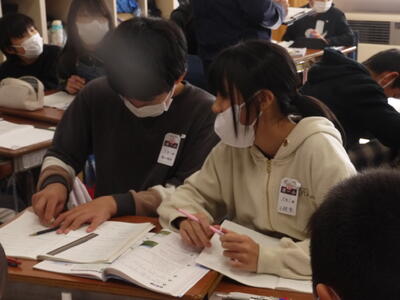

授業での子どもたちの様子から気付いたことがあります。

それはこの学級の子どもたちが、お互いに「一人も一人になっていない」ということ。

もちろん、問題の解決にあたっては、一人一人が夢中になってとり組むのですが、分からなくなってしまったとき、できた答えを確認したいとき、必ずグループの誰かが寄り添うのです。

その合図の言葉が「ねぇねぇ、教えて」とか「どうやるの?」とか 「ここから先がわかんない」と・・・あるいは、「答えあってるか確かめさせて」なんて声も聞こえてくるのです。

学び会うときは“探索的な会話”が重要で、その会話の第一声としてこういう言葉が自然と聞こえてくる学級に5年生は大きく育ちました。

だから、参観している職員もとても居心地よく授業を参観できるのです。

すごいですね。5年生。

20分ほどで、解く時間は終わり。

答えを確かめていきます。

ここでも驚かされたことがあります。

一人の子どもを授業者が指名すると、指名された子どもは前へ行って黒板を使いながら説明を始めるのですが、それを聞いている子どもたちの姿が真剣そのものなのです。だれひとり参加していない子どもがいないのです。

そして、授業者は・・・・

あれ???

授業者は参観者の中に混じって子どもの様子をじっと見守っています。

なんと、発表する子どもの会話は直接聞いている子どもへと伝わり、自分たちでつながりながら授業を進めているのです。

こんな、成長したこの学級の子どもの様子を参観者一同、驚きと賞賛の気持ちで見みていました。

確かめが終わったところで。。。先生がとびきりの問題を出しました。

「おまたせしました。ジャンプ問題です。」

難しい問題に挑戦することって、子どもたちにとって決していやなことではなく、むしろ挑戦する楽しさの方が勝っているのでしょう。みんなニコニコです。

お題はこちら。

2,400円の2割増しと、4,000円の □% 引きは同じ金額です。□ に当てはまる数字は何でしょう。

プリントが配られるやいなや子どもたちは問題に飛びつきます。

今度もできるかな?

考えるのは自分。でも、確かめたいとき、困ったときはまず友達に聞いてみよう。そして、一緒に考えてもらおう。

もうちょっと時間がほしかった子もいたようですが残念。ここで終了。

ジャンプの問題の考え方と答え合わせは、つぎの時間に持ち越しとなってしまいましたが、子どもの飛躍的な成長とそれを支え続けてきた授業者(担任)のがんばりを感じ取った1時間でした。

まだまだ伸びるぞ 5年生。

たった1時間の授業。でもそれは日々の積み重ねがあっての1時間です。

5年生の限りない、さらなる飛躍の可能性を感じています。

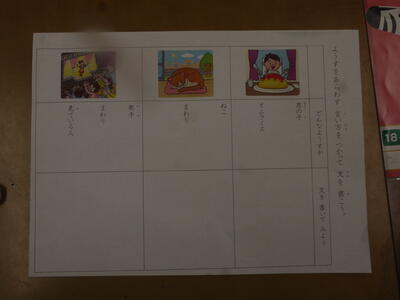

授業づくりで学校をつくる ー2年 国語 「様子を表わすことば」の授業から②ー

第一小学校では、授業づくりで学校をつくる取り組みを行っています。

今回は2年生の国語「様子をあらわすことば」の授業の様子を紹介します。

この授業は、数日前HPで紹介した授業をさらに進め、職員の校内研修として実施したものです。(従ってサブタイトルに②とついています。)

授業の様子です。

前回もお知らせしたとおり、この単元の学習は、「様子を表す言葉」について考え、言葉の感覚を磨くことがねらいです。たとえば、土砂降りの様子は、どんな様子かを表すとすれば「雨が激しくふる。」になり、「激しく」をどれぐらいかを示すオノマトペを使えば「雨がざんざんふる。」となり、さらに比喩表現を使えば「雨が滝のようにふる」となります。

これらを自在に使えるようにしながら語彙を増やし、言語感覚を広げていきます。

前回の授業からさらに進めているので、提示する課題も少しひねってあります。

国語は、文字との対話が基本です。

つまりは読むこと。最初の10分はテキストを繰り返し読み、文字をとおして教材と向き合う時間を必ずつくる。

国語の授業の基本です。

子どもたちが音読する様子です。写真から真剣な様子をぜひ感じ取っていただければ幸いです。。

時間が経ち、子どもが十分読み切ったと感じたところで「やめ。」と教師。

教師は早速今日の課題(問題)をだします。

課題(問題)はびっくりするもので、同時にわくわくするものでした。

「ヘビが出ました。」といって、教師はカエルが震えている絵を掲げます。

「ヘビが出たこと」、「カエルが震えていること」の事実をもとに子どもは

○○○カエルが(は)▲▲▲▲震えてています。

の○○○○や▲▲▲▲に「どんな様子か」「どれぐらいか(オノマトペ)」「適切な比喩表現」を使って文を作っていくというのが課題です。を使えば「雨が滝のようにふる」となります。震えてています。

プリントを配布すると子どもはもう夢中。この一年、ペアでの学習を大切に授業をしてきた成果が子どもの姿となってあらわれています。

10分ほど経ったところで子どもの学習を教師が引き取り、作った文をみんなで出し合います。

なれてきたところでもう一問。

教師は「雨がふってきました」と言って、カエルが喜んでいる絵を提示します。

同じようにして、

○○○カエルが(は)▲▲▲▲喜んでいます。

の文をつくります。

できるかな??

前の国語の時間も相でしたが、子どもは学び方がとても上手になり、しっとりした雰囲気で学べるようになっていることが実感できます。

すばらしいです。

最後は、もう一度テキストを音読。

1時間学習したら、音読の声もさらに力強くなりました。

すごいなぁ。2年生。

きっと立派な3年生になれますね。(^_^)/

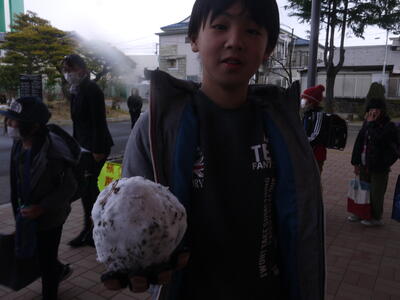

雪でたのしもう ー1年 生活科「ふゆをたのしもう」 特別支援学級 自立活動からー

暖冬の影響のためか、今年はここまで雪が降った日は数えるほど。

雪遊びを楽しみにしている子どもにとってはちょっと物足りない今年の冬となっています。

そんな中、火曜日。

待望の雪がふりました。

支援学級の教室の前の犬走りにも、なぞの小さな雪だるまが出現!

雪はけっしてたくさん降った訳ではありませんが、待ちきれない、

教師は子どものソワソワをしっかり感じ取ってこう言います。

「みんな、行く???」

子どもは一斉に大喜び。

「行きまーーす。」

特別支援学級は観察池の周辺へ。少ない雪でもかき集めれば多くなる!!

みんなで雪を集めます

中にはこんな力強い人も。さすが6年生。

パワー!!

集めた雪で思い思いに雪遊び。

雪合戦をしたり。

でっかい雪玉完成!!

雪玉から身を守る盾 無敵です。

かまくらをつくったり。

小さくても、まあいいではないですか。一生懸命つくったのだから。きっとこの先大雪が降るはず。そうすればすごくでっかいかまくらをつくることができるから。

一方 こちらは一年生。

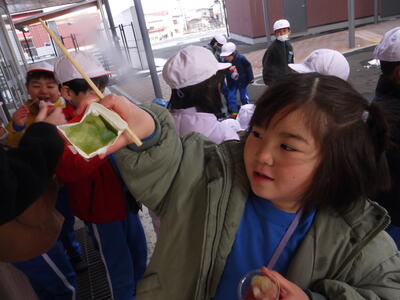

一年生は生活科「ふゆをたのしもう」で色の付いたシャーベットづくりに挑戦。

上手にできました。メロンのシャーベットのようです。

こちらはブルーハワイ?

そして、レモン??

あっという間に雪は溶けてしまって十分な活動ができず残念でしたが、やっぱりこの先大雪の日があるはず。そのときは思う存分シャーベット作をして楽しんじゃいましょう。

朝の集団登校を安全に ー登校班会議ー

第一小学校では、毎朝、集団登校を実施しています。各方部ごと決まった時間、決まった場所に集合し6年生の班長を中心に集団で登校することをずっと続けています。

登校の途中では、地域のみなさんが立っていて子どもの安全を見守ってくれています。もちろんボランティアであり、本当にありがたいことです。

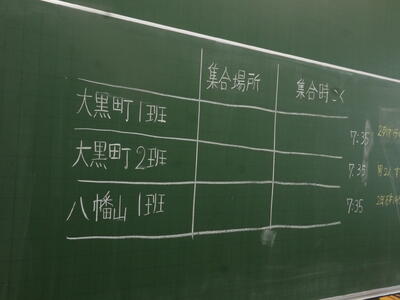

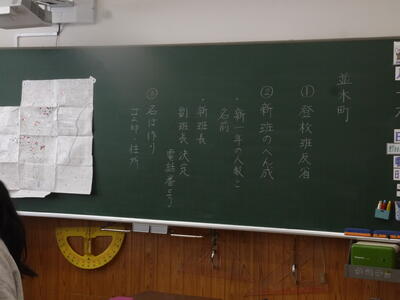

さて、この日は登校班会議。会議の目的は、これまでの反省と新しい組織づくり。

いつもの様子から改めて集合時間や集合場所を確認し、反省点などを出し合うとともに、卒業する6年生が抜けるため、新6年生を中心とした新しい組織づくりをしていきます。

そして、いよいよ6年生の卒業が迫ってきている中、班長や副班長を5年生にバトンタッチし、これまで班長や副班長をつとめてきた6年生にアドバイスをしてもらいながら2月の終わりから約1ヶ月間、実際に集団で登校するようにします。

4月になると1年生も入学してくることから新6年生はしっかりと役目を果たすことが期待されます。

各登校班の会議の様子です。

会議では、担当の教師が子どもに話をしたり

細かい方部ごとに集まって反省を出し合ったり

6年生が抜けた後の新しい組織を確認し、班長、副班長をきめたり

時間の中でやることはいっぱいあります。

すべては、みんなが安全に気をつけて無事に登校できるようにするための会議。

6年生を中心とする班長、副班長のみなさん、これまでありがとう。そして、もう少しよろしくお願いします。

5年生を中心とする新班長、副班長の皆さん。6年生の姿をしっかり見習って。1年生も入ってきます。これからどうぞよろしくお願いします。

雪かきをありがとう ー朝の雪かき自主的にー

今朝は道路がうっすら雪化粧。

子どもが登校してきます。

子どもは元気。寒さなんかには負けません。

そんな中、はじまった子どもの活動

雪かきです。

第一小学校は、先生に指示されるわけでもなく、6年生の子どもを中心に、ときには4年生、5年生も参加して

時間のある子どもが雪かきをしてくれます。

昇降口付近は北側にあり、校舎が邪魔をして日の光があたらず、雪が降ったらすぐに片付けないと雪が凍ってしまい危険です。

雪かきをしてくれた児童の皆さん、ありがとう。

時間がなくできなかったところは、支援学級の皆さんが引き継いでやってくれました。

ありがとう。みんなすてきです。(^_^)/

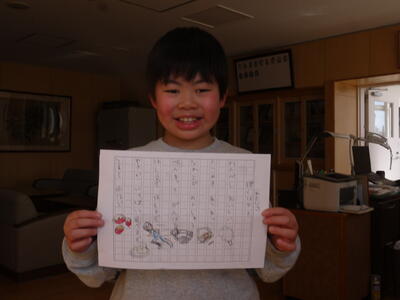

心がつたわる 気持ちがみえる ー特別支援学級の子どもの作品から-

三学期が始まりました。

日ごとに授業は本格的になっていきます。

子どもたちは図工や国語で作った作品ができたと、校長室に見せに来てくれます。

それはとてもうれしい時間です。

うれしそうにみせに来てくれた子どもの気持ちを、校長だけが独り占めするのももったいないような気がしています。

そんなわけで、HPで紹介し、皆さんにおすそわけ。

ぜひ、ごらんください。

① 零戦

〇 さくら学級の4年生の子どもがアイロンビーズでつくりました。大好きな零戦がリアルにできたと本人談。制作は本人と、教室に来た友だちのお母さんの共同制作。「ぼくねぇ、色と配置を選ぶの大変だったんだから!」と得意げに話す姿がかわいかったです。

すごいなぁ。アイロンビーズでこんなのができちゃうんだ(^_^)/

② ぼくタケシ(詩) ※ タケシは仮名です。実際には本人の名前がライトるです。想像の人物です。

ひまわり学級 3年の子どもが詩人としてデビュー!?

前回、彼は、物語を書いて持ってきてくれました。作家デビューかと思ったら、詩人としてもなかなかの才能ですばらしいです。

すごくていねいな字で心を込めて書いたことが分かります。そしてなにより気もちが伝わってってきます。

下記に全文を載せますのでぜひご一読ください。

「ぼくタケシ」

わたがし おいしい

たこやき あつあつ

なわとび れんしゅう

べんきょう がんばる

はしるぞ はしるぞ

やさい いっぱい たべるぞ

とまと 山ほど

みんな上手です。

ありがとう。

(次回も時々持ってきた作品を、また紹介していきます。シリーズ化しそうです。)

授業づくりで学校をつくる ー2年 国語 「様子を表わすことば」の授業からー

第一小学校では、授業づくりで学校をつくる取り組みを行っています。

今回は2年生の国語「様子をあらわすことば」の授業の様子を紹介します。

この授業は、後日さらに進めた段階の場面を職員が校内研修として参観することになっており、その前段階での参観となりました。校内研修での授業の様子は後日改めてお知らせします。

さて授業。

授業は、「様子を表す言葉」の学習で言葉の感覚を磨くことがねらいです。

たとえば、土砂降りの様子は、どんな様子かを表すとすれば「雨が激しくふる。」になり、「激しく」をどれぐらいかを示すオノマトペを使えば「雨がざんざんふる。」となり、さらに比喩表現を使えば「雨が滝のようにふる」となります。

これらを自在に使えるようにしながら語彙を増やし、言語感覚を広げていきます。

お題はこれ。

「男の子がオムライスを食べる」「ネコが寝ている」「歌手が歌う」の3つ。

それぞれ「どんなオムライスか」「どのように寝ているのか」「どのように歌っているのか」を「どんな様子か」「どれぐらいか」「それを比喩表現を使って」と変化させながら適切な様子をあらわす言葉をあてはめ、文章をつくっていきます。

プリントを配布すると子どもはもう夢中。この一年、ペアでの学習を大切に授業をしてきた成果が子どもの姿となってあらわれています。

まずは「男の子がオムライスを食べる」から。

つい少し前までは「まだ2年生だから・・・。」と思っていたのですが、日々の授業を積み重ねていくうちに子どもは互いに支え合いながら学ぶ学び方を覚え、学習の仕方もまだまだ入門期というとらえではありますが、ペア学習から4人グループへの学習へと移行し始まりました。

一人でじっくり考えたり、分からないときは隣の友だちと互いに聴き合ったり、中には身を乗り出して友だちと学び合ったりする姿、とても微笑ましいです。

オムライスのお題が完成したのを見とって、授業者は一度活動を切ります。

そして「どうだった?」と尋ね、子どもに発表を促します。

発表する子どもも、それを聞く子どももりっぱです。

同じように「ネコが寝ている」にも挑戦。絵を見ながらどのように寝ているかを3つの方法を使ってくわしく様子を文章で書いていきます。

学び方がとても上手になり、しっとりした雰囲気で学べるようになりました。すばらしいです。

「歌手が歌う」の前でチャイムがなり、残念、子どもは取り組むことができませんでしたが、これは次回に持ち越し。授業をした教員はジャンプの問題も次回は用意しているようすよ。児童の皆さん、楽しみに待っていてくださいね。

第一小発未来行き -6年生 卒業アルバム集合写真撮影ー

3学期が始まって3日目の今日。

青空の下、国旗が気持ちよさそうに風になびきます。

集う 6年生。

何をするのでしょう。。。。

そうです。

写真撮影です。

今日は学年集合写真撮影の日。撮った写真は卒業アルバムのページを飾ります。

みんないい顔で。

はい、とりますよ~

カシャッ!!

第一小発未来行きの通行手形。

6年間楽しく過ごした友だちと一緒に撮った写真は一生の記念。

卒業アルバムの完成を楽しみに待ちましょう。

野球しようぜ!! ー大谷翔平選手からのプレゼントされたグローブのお披露目-

朝 登校してくると。。。。。

あっ!!これは!

気付いた子どもたちは、じっと眺めたり、手に取ったり。。。。

中には「すごい!!」と喜ぶ子どももいます。

その後、テレビ放送で、体育主任が全校生に改めていただいたグローブについて子どもたちに話をしました。

大谷選手は、野球で人として大切にしなければならないとをたくさん学んできたので、ぜひ子どもたちにも野球を好きになってほしいと思って全国の小学校にグローブをプレゼントしたこと。

飾っておくものではなく使ってほしいと思って送ってくれたので、ぜひ使ってほしいこと。

学年ごとに回すので楽しみに待っていてほしいこと。

最後に、体育主任が大谷選手の言葉を借りて子どもたちにいったこと。

「野球しようぜっ!!」

児童の皆さん、学級や学年にグローブが回ってきたとき、ぜひ手にはめてキャッチボールをしてくださいね。

さあ、はじまりだ! ー第三学期始業式ー

今日から、第三学期。

気持ちよく登校できるようにと、本校職員が、学校いりぐちの掲示を朝早くきてかえてくれました。

6年生は、昇降口付近の雪の片付け。

ありがとう!!

2校時め。

テレビ放送にて始業式を実施。

下記は校長のあいさつ(抜粋)文です。

新年おめでとうございます。

冬休みが終わりました。今日、またこうして皆さんと会うことができてとてもうれしいです。

冬休みは楽しかったですか?クリスマスや大みそか、お正月などの季節の行事があり、家族や親せきの人と楽しく過ごした人も多かったのではないかなと思います。

私(校長)は、年末大掃除をがんばりました。

テレビもたくさん見ました。

石川県の地震や羽田空港の飛行機事故にとても心が痛く、悲しい気持ちになりました。はやく元通りになってほしい、普通の生活ができるようになってほしいなと思います。

また、箱根駅伝で選手が一生懸命走る姿や高校のサッカーやバレーボールの全国大会で選手の一生懸命な姿には、とても感動しました。目標をもってがんばる姿は、とても輝いていてかっこいいです。見習いたいなと思いました。

さて、二学期の終わりに「一年の計は元旦にあり」「お正月にこの一年の目標を立てよう」という話をしました。皆さんはどんな目標を立てましたか?やりたいこと、やり遂げたいことを心にしっかり持って頑張る一年にしていきましょう。

三学期は、一年間で一番短い学期です。学校に来る日は、51日しかありません。短い学期ですが、学習では一年間のまとめをしなければならないし、卒業したり一つ学年があがったりするため、心と体の準備もしなければなりません。先生や友達と一緒に頑張ってくださいね。

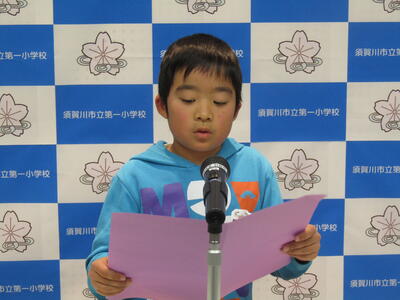

そして、児童を代表し、3年生と5年生の児童が冬休みの思い出や三学期の目標について作文を発表しました。

以下に作文(抜粋)を示します。

〇 3年児童 「冬休みの思い出と三学期のめあて」

冬休み楽しかったことは、クリスマスにもらったレジンセットでアクセサリーをつくったこと、12月31日に母の実家でいとこ全員で集まれたこと、父の実家にいったことです。

三学期にがんばりたいことは、三つあります。

ひとつめは国語です。文章問題を間違えずにできるようにしたいことと文字をていねいはやくに書くことができるようにしたいです。

ふたつめはお手伝いです。お風呂そうじを毎日していますが、かがみやいすもわすれずにきれいにしたいです。

みっつめはなわとびで三分間とぶことができるようにすることです。三年生で三分とび、四年生では四分とぶという自信をつけたいです。

三学期はまとめの学期なので三つのことがしっかりできるようにしたいです。

〇 5年児童 「三学期のめあて」

三学期にがんばりたいことは三つあります。

一つ目は学習面についてです。二学期のまとめのテストでは思うような点数をとることができなかったので、テストの点数をあげることを目標にして努力していきたいです。そのために授業中の取り組み方を見直し、できなかったところをできるようにしていきます。

二つ目は二重跳びを三十回連続で跳ぶことです。今までは途中であきらめてしまうことが多くありました。あこがれのNBAシューターのシティフィンカリーという選手は人の何十倍も練習したとコメントしているのを聞いたことがあります。努力することが達成させる一番の近道だと思います。あきらめずんがんばりたいです。

三つ目は最高学年になる準備をするということです。四月からぼくは6年生になります。学校の代表となれるよう落ち着いて学校生活を送ることを意識したいです。そのために自分のことだけでなく、周りをよく見て行動できるよう努力していきます。

三学期は一番短い学期ですが大切な学期です。日々努力していきます。

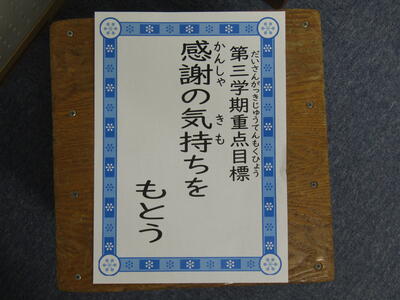

生徒指導担当からも「感謝の気持ちを持とう」というがありました。

一年のうちで一番短い学期です。生活のリズムをはやく通常に戻し、一年間のまとめをしっかりするとともに、次のステップへ向けて意欲の持てる学期にしていきます。

保護者の皆様、地域の皆様、これまで同様、本校教育活動に対しましてご理解とご協力をよろしくおねがします。

仕事始め ー第三学期の準備着々と進行中ー

今日は仕事始め。

職員も計画的に出勤し、三学期がスタートできるよう準備をしています。

登校したときに読んでもらえるよう、教室の黒板には担任のメッセージが。。。

※ なんて書いてあるかは登校したときのお楽しみ。(^_^)/

昇降口も、皆さんが登校するのを静かに待っています。きれいに掃除しました。

ワックスを塗った廊下。

三学期はこれまで以上に気持ちよく過ごせそうです。

そして、池のコイ

おや?

姿がない。。。。。

きっと、草のかげでじっとしているんだと思います。

そして、児童の皆さんが登校すると、うれしくなって顔を出してくれると思います。

二学期に紹介できなかったこと⑥ ーQuartet ぽんしゅ 1年~5年の音楽鑑賞会ー

児童のみなさん。

冬休み、楽しく過ごせていますか?学校は、今日、1月4日は仕事始め。学校はもうすぐ始まる三学期に向けて準備が進められています。

「冬期休業期間中は、二学期中のできごとでHPで紹介できなかったことを紹介していきます。

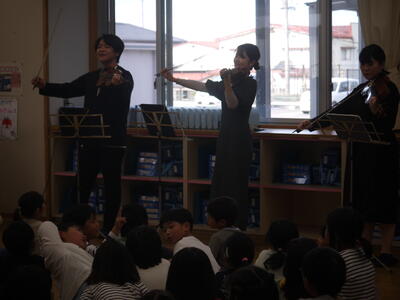

今回は「1年~5年の音楽鑑賞会(6年生は行事が錯綜していて今回は残念)」の様子です。

なお、二学期に紹介できなかったことシリーズは今回で終了です。(^_^)

東京を中心にスタジオミュージシャンとして活躍する4人による弦楽四重奏のコンサートが本校で開催されました。演奏者は下記のとおり。有名なミュージシャンのライブサポートなどをしている面々です。

「Quartet DONKA」として紹介してありますが、スケジュールの都合上一部メンバーを入れ替えているとのことで、「Quartet ぽんしゅ」と急遽グループ名を付けたらしいのですが、「どちらでもいい」ということ。

せっかくグループ名をつけたので、“ぽんしゅさん”で紹介させていただきます。

子どもたちにとっては突然のサプライズとなったこの企画。4人が「こちらで別の演奏の仕事があったこと」「偶然スケジュールがぽっかり空いていたこと」「本校の職員が知り合いだったこと」などうれしい偶然が重なっての演奏会の実現でした。

1年

5年

3年

4年

2年

子どもたちの食い入るような顔。目。

演奏が終わったとき拍手するときの顔。

音楽の世界に引き込まれていることがわかります。体全体で夢中で聴き入っているよう様子や楽しいと表している姿がわかります。

いい時間を過ごすことができたなぁと、演奏者の皆さんには感謝しています。

実は、この演奏会。子どもにとってうれしいことがいくつかありました。

ひとつめは、学年ごとに実施したこと。

つまり、演奏者は、5回学年を変えて演奏したことになります。だから、子どもは学年ホールや桜水ホールで演奏を近い距離感で“かぶりつき”で聞けました。こんなことはめったにないことです。よかったですねぇ。

ふたつめは、学年ごとに演奏曲が違っていたこと。

同じ曲は校歌と希望のうたの二曲のみで、あとは事前に学年ごとにリクエストした曲をMCも混ぜながら演奏してくれました。クラシックありポップスあり演歌あり・・・。今はやりの、アイドルも弾いてくれました。1年生の「さんぽ」は桜水発表会で使用する曲だったこともあり、想定外の大合唱で踊り出す子どももいたとか。演奏者の皆さん、さすがプロです。ほぼかぶらず違う曲を弾きました。そして5時間弾き続けてくれました。

数日後、

演奏者の中の一人が、ごんな話をしてくれました。

演奏後の夕方、テッテのあたりを歩いていたら、前をあるっていたお母さんに小学生の子どもが「おかあさん、今日、バイオリンの演奏をきいたんだ。「川の流れのように」を弾いてくれたんだよ。すごかったぁ。」と話している様子を目の当たりにし、ほっこりしたし、今日は第一小学校に行って演奏してよかったなと思いました。

こちらこそ感謝です。また、ぽんしゅのみなさん、機会があったら演奏してくださいね。よろしくお願いします。

新年おめでとうございます ー2024年 輝かしい一年の始まりー

第一小学校の児童の皆さん、保護者、地域の皆様

新年明けましておめでとうございます。

2024年がスタートしました。

職員一同、お子さまの今年一年の学びと育ちに責任を持ち、全力で教育活動にあたってまいります。

昨年同様、お力添えくださいますよう、よろしくお願いいたします。

児童の皆さん、また第一小学校で勉強や運動に一生懸命取り組んでいきましょう。

今年もよろしくお願いします。

須賀川市立第一小学校 職員一同

2024 元旦

【お知らせ】ドジャース 大谷翔平選手からプレゼントが届く! ー一小の皆さん、野球しようぜ!ー

報道等でご存じかと思いますが、本日、本校に市教育委員会を通じて、ドジャース 大谷翔平選手からプレゼントされたグローブが届きましたのでお知らせします。

本校ばかりでなく、市内小学校・義務教育学校前期課程 計16校一斉に届きました。

ちょっと遅れましたが、まさにクリスマスプレゼントですね。

開封は、子どもたちが登校したときに(^_^)/。紹介は先生方と相談して。そしてどう使うかは、子どもや職員間で相談しながら、全員の子どもが触れることができるようにしていきます。

まずはおしらせまで。

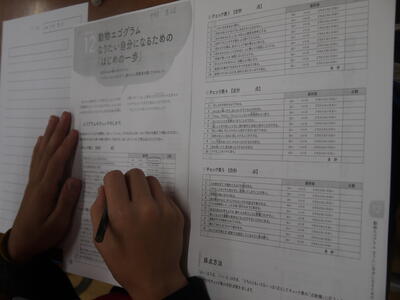

二学期に紹介できなかったこと⑤ ー6年「人権教育 なりたい自分になるために」の授業よりー

児童のみなさん。

冬休み、楽しく過ごせていますか?学校は、今日、28日が仕事納め。明日29日から年明け3日まで、閉庁となります。

冬期休業期間中は、二学期中のできごとでHPで紹介できなかったことを紹介していきます。

今回は「6年 人権教育」の様子です。

「人権」とは、誰もが生まれながらにして持っている人間として幸せに生きていくための権利のこと

12月。須賀川市人権擁護員の方3名が来校。6年生3クラスを対象に人権教育の授業を行いました。

それぞれに、学校の教員だったり、社会で活躍している人格者の方であっりと立派な方々です。

そんな3名の皆さんが三つのクラスにそれぞれわかれ、授業を行います。

「人権」というと冒頭のような意味となり、広いとらえであることから、テーマをしぼり、今日は「トラブル・ストレスをなくし、豊かな人間関係を築くようにするために自分自身はどうあればよいか」ということを考えることを目標に、“動物エゴグラム”を使った自分の行動パターンを知る活動を実施していきます。

チェック表でチェックした結果をもとに自分が、ライオン、コアラ、サル、ネコ、モルモットのいずれに当てはまるのかを探っていきます。

| 動物 | 点数が高い |

点数が低い |

| ライオン | 責任感が強い 厳格・支配的 |

無責任・ルーズ・しまりがない |

| コアラ | 世話好き・優しい心・心が広い |

さみしがり屋・無とんちゃく・冷淡 |

| サル | 現実的・冷静沈着・能率的 |

非現実的・お人好し・詩的 |

| ネコ | 天真爛漫・自由奔放・好奇心旺盛 |

おとなしい・消極的・自己抑制的 |

| モルモット | 協調性がある・遠慮がち・素直 |

がんこ・自己主張型・意地っ張り |

チェック表を集計し、子どもは自分自身で「自分に最も当てはまる動物」と「自分に最も当てはまらない動物」を見つけていきます。例えば、Aさんがライオンが最も当てはまる動物で、サルが最も当てはまらない動物出会った場合、A散の行動パターン(心の癖)は「責任感が強い 厳格・支配的」「非現実的・お人好し・詩的」となります。

さあ、やってみよう!

エゴグラムで自分があてはまる動物を探すわけですが、実は本当の目的はその先。

よいところを伸ばしながら、自分はここをもっと伸ばしたいなと言うところを子ども自身に見つけさせ、人権擁護員の先生はそこを伸ばすコツを話ししてくれます。

コツは3つ

1 目標をはっきりさせる

2 エゴグラムの低いところを伸ばす

3 変化を妨げるものに気付く

たとえば、自分はモルモットが当てはまったがそうではなく、コアラのよう人になりたいという目標であれば、どうすればいいのか考えを持ち、実践すること。変わろうとすることを妨げていることがあることに気付くことも大切。

先生の話に、さすが6年生。しっかりきいてよく考えていますね。

最後に先生は、自分一人でがんばるとせず、支えてもらうことも大事、支えてあげることも大事という話をしました

その通りですよね。

自分を磨き、成長しながら、ときには友だちを支えてあげたり支えてもらったり。その行為こそが「人権を尊重する」ことだと思います。

いい時間を過ごしました。きっとみなさんのますますの成長につながることと思っています。

二学期に紹介できなかったこと④ ー5年「思春期講座」の授業よりー

児童のみなさん。

冬休み、楽しくすごせていますか?

冬期休業期間中は、二学期中のできごとでHPで紹介できなかったことを紹介していきます。

今回は5年生の「思春期講座」の授業の様子です。

12月。5年生を対象に助産師の先生を招いて「思春期講座」が実施されました。

5年生ごろになると、思春期、第二次性徴が始まりとなります。この時期にあわせて子どもたちに「性と生」話をすることで、自分、異性、同性に対して理解しながら健全な生活を送ることができるようにしていくことがねらいです。

5年生は3学級あるので、学級ごとそれぞれ実施しました。

5年1組の授業の様子を紹介します。

グループごとにカードが渡されます。

「“男性に限られること” “女性に限られること” “男性でも、女性でもできること”にカードを分けてみましょう。」先生の授業はここからスタートです。

グループでの学習は、日常のほぼすべての授業で行っているので本当になれています。分からないときは考え合うことが大事です。

結果はこの通り。

男性に限られること、女性に限られることはそれぞれの体の機能による生殖、出産、育児によるものだけで、そのほかのことは男性でも女性でもできることということを納得しながら理解した子どもはこの時点で先生の話に引き込まれていきます。

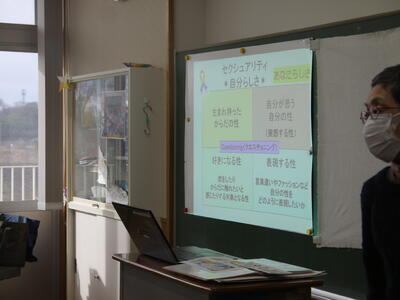

男性、女性の体の特徴を再確認。養護教諭と何度か学んできていることです。

そして、多様性を尊重し、認めあう現代社会だからこそきちんと考えておきたい「自分らしさ」についても改めて話がありました。

自分らしさとは「生まれ持った体の性」「自分が思う自分の性」「好きになる性」「表現する性」これらによってかたちつくられていて、他人の自分らしさは尊重しなければならないものであること。。。。

思春期は、「これから力をつけて大人になっていく時期の始まりで、体や命を守ることを大事にしてほしいこと」「暴力は何も解決を生みださないので絶対にしてはいけないこと」など大切な話をしてもらいました。

真剣に聞けたということは、それだけ話が自分の心に突き刺さったからです。

今日の話をいつまでも忘れないでほしいです。

5年2組、3組でも子どもは同じく真剣でした。

5年2組

5年3組

みんなこれから大人になっていきます。

自分をしっかり持ち、他人を認めてあげられる大人になりましょうね。

皆さんの姿をみていて、うれしくなった思春期講座の授業でした。

二学期学期に紹介できなかったこと③ ー「外国語でPizzaつくろう!」の授業よりー

児童のみなさん。

冬休み、楽しくすごせていますか?今日は、クリスマスです。

昨日のイブとあわせて、家族や親戚の方などと楽しいひとときを過ごしているのではないかと思います。

冬期休業期間中は、二学期中のできごとでHPで紹介できなかったことを紹介していきます。

今回は6年生のPizzaつくり、「外国語でPizzaつくろう!」の授業の様子です。

本校の外国語の授業は、第三小学校と第一小学校を兼務する外国語教育推進員の教員がおこなっています。週の半分は第三小学校、週の半分は第一小学校に勤務し高学年の英語をALTとともに授業をいているのです。

そんなことから、この授業が実現の運びとなりました。

先に、Pizzaをつくったのは第三小学校。第三小学校の子どもは英語で説明する作り方を学習の中で聞き取り、それをもとに実施にPizzaをつくったそうです。

本校の6年生は、「どんなPizzaをつくったのか」「どうやってつくったのか」などをリモートで第三小学校の子どもからプレゼンを通して聞き取ります。もちろんプレゼンテーションでの説明や会話は英語です。

本校の6年生の子どもたちは、「英語で知ったことを生かしてPizzaをつくるなんて」と強い刺激を受けました。そして、思ったのです。

「プレゼンテーションしてくれた第三小学校の6年生がつくったPizzaに負けないPizzaをつくりたい!」

って。

思ったら即行動に移す6年生。

早速、学級ごとにPizzaつくりが始まります。

6年1組

6年2組

え? カラ・・・ョ!?

6年3組

ん???海苔?

完成したPizzaがこちら。窯で焼いたのではなくフライパンを使ってやきました。ウインナーやハムといった定番の具材のピザもありますが、なかには生クリームたっぷりの甘いピザや、パンのようなものが上に載っているピザまります。なかなかのできばえです。

6年1組

6年2組

6年3組

そして、、、、、(当然ですが)食します。

おいしいのかな??どうでしょう。

6年1組

おすそわけ?やさしいなぁ。。。

6年2組

6年3組

おすそわけですね。ありがとう。

飛び入りで味見係をかってでる教員も!

おいしくないわけないじゃないですか。

大満足のPizzaつくりでした。

授業者はこちらの教員。のし棒を使ってつくっています。

本場で修業してきたのでしょうか。

外国語で学んだこと(聞き取り理解したこと)を実際に体験してみるというステキな企画。

すばらしい授業実践でした。

子どもは以前にも増してますます外国語を学ぶことが好きになっています。

二学期学期に紹介できなかったこと② ー笑顔いっぱいのさようならー

児童のみなさん。

冬休み、楽しくすごせていますか?今日は、クリスマスイブです。家族や親戚の方などと楽しいひとときを過ごしているのではないかと思います。

冬期休業期間中は、二学期中のできごとでHPで紹介できなかったことを紹介していきます。

今回は「終業式の日 児童の皆さんの下校」の様子です。

終業式の日、下校は全学年一斉の13時50分。

明日からしばらく会えなくなると思って昇降口付近であいさつをしようと立って子どもを宛ていると・・・・。

カメラをむけるとみんな笑顔。

きっと明日からの冬休み、楽しいことがいっぱい待っているのでしょう。

そして、一目散に家路へとつきます。

さようなら。よいお年を。1月9日に元気に登校してきてくださいね。

子らの声 しばし途絶えて 冬休み 白桂

※ 本で見つけた白桂という方の俳句です。

子どもの帰った後の学校は、主がいなくなってしまい、しばらくの間、静かになってしまいました。。。。

【お知らせ】 第一小学校保護者アンケートの結果について

12月に保護者の皆様にお願いし、協力いただきました本校教育についてのアンケートの集計がまとまりましたのでご覧ください。

すばらしい評価をいただいた上にあたたかいご意見もたくさんお寄せいただきました。教職員一同、改めて「一小プライド」を大切にした教育活動を推進し、お子さんを育ててまいります。

なお、学校だよりでも今月号(発行済)と次号の2回に分けて結果と考察等を記載いたします。

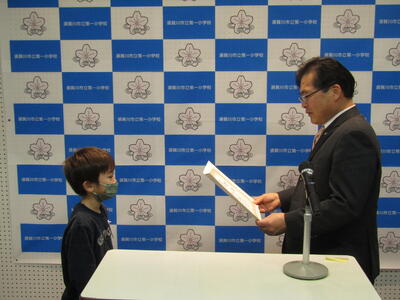

二学期学期に紹介できなかったこと① ーさくら・ひまわりのみなさんの特別な賞状伝達式ー

児童のみなさん。

冬休み、楽しくすごせていますか?今日は、クリスマスイブです。家族や親戚の方などと楽しいひとときを過ごしているのではないかと思います。

冬期休業期間中は、二学期中のできごとでHPで紹介できなかったことを紹介していきます。

今回は「さくら・ひまわりのみなさんの特別な賞状伝達式」の様子です。

12月の初め。市民交流センターtetteにて「愛護育成会作品展」が開催されました。

市内全小中義務教育学校の支援学級から図画工作・美術・家庭科などの学習の中で制作した作品が集められ展示会が開かれました。

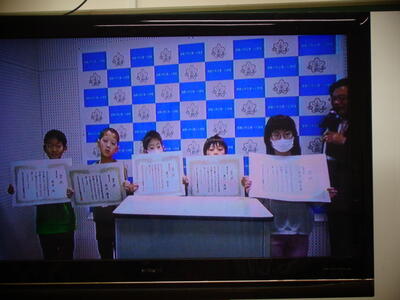

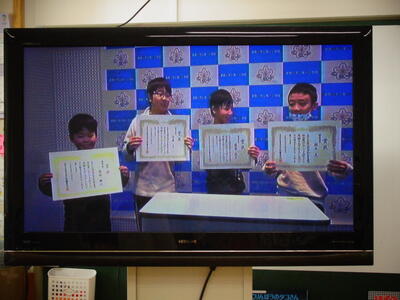

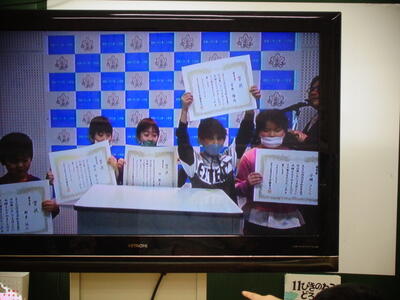

本校のさくら、ひまわり学級の児童の作品も出品。そのできばえがすばらしいということで、全員に賞状が届いたのです。

がんばった子どもたちを讃えたく22日、終業式後にテレビ放送を使って賞状を校長から直接を渡す機会を持ちました。

「支援学級の子どもにテレビ放送で渡しますよ。」と伝えると、ある子は「私、テレビに映って賞状もらうのあこがれでした♡」とうれしい一言も。

以下は、賞状を伝達した子ども全員の様子です。緊張の中、一番いい姿で賞状をもらおうとしている子どもの気持ちが伝わってきます。

「おめでとうございます」にたいして、「ありがとうござます」がしっかり言える子どももいてとてもうれしかったです。

さて、せっかくなので、クラスごとに記念写真もとりました。

よかったですね。

ほら、ちゃんとテレビ放送で学校に流れていましたよ。

学級ごとの集合の様子も。(^_^)/

学級に戻ってきた子どもたちはとてもいい顔でした。

おめでとう。またなにかがんばって賞状が届いたときはテレビ放送でやりましょうね

明日から冬休み ー第二学期終業式ー

今日で、第二学期も終わりです。

本校は2校時にテレビ放送にて終業式を実施しました。

下記は校長のあいさつ(抜粋)文です。

今日で二学期が終わりです。二学期がはじまるとき「暑いなあ」と思っていたのに、いつの間にか手袋やコートがなければ寒くていられなくなってしまいました。はやいですね。

明日からの冬休みは、みなさんに三つお願いがあります。

一つ目は、「お手伝いをしよう」ということです。

二つ目は、「けがや事故に気を付けよう」ということです。

三つ目は、元旦にしてほしいことです。「今年一年、がんばる事をきめよう」ということです。

待ちに待った冬休みです。楽しい思い出をいっぱい作ってください。三学期、1月9日にまた全員で会いましょう。

代表で、1年生と4年生の児童が「一学期がんばったことと夏休みの抱負」の作文を発表しました。以下に作文(抜粋)を示します

1年生

「二学きがんばったこととふゆ休みの生かつ」(抜粋)

ぼくは二学きにがんばったことが二つあります。

一つめは、さんすうです。サクランボバナナけいさんや、ひくたすけいさんをがんばりました。二つめは、たいいくです。じきゅうそうに力を入れましたが、七いだったので、二年生になったら、一いをとれるようにがんばりたいです。

ふゆやすみは、目ひょうを四つつくりました。

一つめは、なわとびをまい日とぶことです。二じゅうとびを五かいとべるようになりたいです。二つめはしゅくだいをがんばることです。三つめは、手つだいをすることです。いつもの手つだいのほかにも、しょうじはりや大そうじがあるのでがんばります。四つめは、どくしょをすることです。ふゆやすみのうちによんだ本のかずを二百さつをこえるようにしたいです。

四つの目ひょうをがんばってたっせいして、三学きをむかえたいです。

4年生

二学期の目標は「国語をがんばる」「生活リズムをくずさない」「運動をがんばる」の三つでした。特に「運動をがんばる」については友だちにさそわれたことをきっかけにいつも二時間目の休み時間や昼休みは外で元気に遊ぶことができました。目標は達成できなかったこともあるので三学期にまたがんばりたいです。

二学期の思い出は二つあります。

一つ目は桜水発表会です。たくさんの人の前で演技をし、間違えないかときんちょうしました。本番で練習どおりに発表することができたのが一番心に残りました。

二つ目は自然体験学習です。大変だったことは雨がふっていて、足場がすべり、五回ぐらい盛大に転びました。と中であきらめそうになりましたが最後まで歩ききることができました。木を使ってクマをつくったことも楽しかったです。

三学期も二学期のように楽しい思い出をいっぱいつくれるようがんばりたいです。

生徒指導担当からも冬休みの過ごし方について話がありました。

色紙をめくると、気をつけてほしいことが分るようになっています。数日前から昇降口に貼ってありました。

これです。↓

火・・・?・・・?・・・?・・・?

さあ、児童の皆さん、なんて書いてあったかな???

放送で担当からあらためて気をつけるように呼びかけました。。児童の皆さん、気をつけてくださいね

終業式がおわり、明日からいよいよ冬休みです。健康に気をつけ、楽しいことをいっぱいしてよい休みにしてください。

保護者の皆様、地域の皆様、第一学期間の本校教育活動に対しましてご理解とご協力ありがとうございました。

追記1

終業式に先立って、賞状の伝達を行いました。たくさんの児童が受賞しており、代表という形での伝達になってしまったのが心苦しかったです。

写真は優秀な成績をおさめた児童です。だよりでも順次お知らせしていきます。

入賞おめでとう。

追記2

一学期中にHPで紹介できなかった行事等のできごとがいくつかあります。冬期休業中に「紹介できなかったシリーズ」として少しずつUPしていきます。

学校の大掃除 すみずみまでピッカピカに ー愛校作業ー

学校はいよいよ明日で二学期終了となります。

どの学級も二学期に予定していた学習をほぼ終えました。

そんな折、やらなければならないことが。。。。。

それは、学校の大掃除。

家庭では、年末、家の大掃除をし、気持ちよく年を越すのが日本ののならわしとなっていますが、学校は明日で終了。

そういうわけで、今日の5校時目は全校一斉の大掃除。愛校作業!!

いつもは手が回らない箇所まで、みんなで分担し、隅々まできれいにしていきます。

その様子を紹介します。

1機廊下

下駄箱

教室

学年フロア

体育館

階段

第一小学校の子どもたちは、とてもよく働きます。職員はいつもその姿に感心させられています。

約1時間、本当にみんな一生懸命でした。学校が大好きで、自分にとって大切な場所だから、こんなにも一生懸命になるんだろうなと思いながら子どもと一緒に職員も作業をしていました。

高いところも何のその・・・デス。

すばらしいですね。

さて、子どもが下校した後、職員はみんなでもうひと頑張り。

廊下のワックスがけ。

ずいぶん久しぶりとのことで、消えていた艶(つや)がよみがえりました。

ふ・ふ・ふ・・・・(^_^)/

明日、登校してきた子どもが「わー、すごい!!」ってなるのが楽しみです。(^_^)/

二学期最後の一日、いい一日でありますように。

やさしいな。うれしいな。 ー気持ちが伝わる作品いっぱいー

二学期も残り数日。

学習も終盤にさしかかり、子どもたちが図工などで作りかけだった作品や書きかけだった作文も徐々に完成しつつあります。

低学年の子などはできあがった作品などをうれしそうに校長に見せに来てくれます。それもまたうれしい時間です。

うれしそうにみせに来てくれた子どもの気持ちを、校長だけが独り占めするのももったいないような気がしています。

そんなわけで、HPで紹介し、皆さんにおすそわけ。

ぜひ、ご一読してください。

① 2024カレンダー

〇 さくら学級の4年生の子どもが児童クラブでつくりました。大好きな戦艦大和と零戦がリアルにかけたと本人談。「家に持って帰ったら?」と促すと、「しばらく校長室に飾って!」と言ってくれたので、甘えて、少しの間、校長室に飾ります。

2024、なんとなくいい年になりそうな気持ちです。(^_^)/

② 手紙

〇 生活科で1年生は手紙を書く勉強をしました。「誰かに出そう」と言う話になり、1年生の郵便屋さんが校長室に手紙を届けてくれました。

手紙にはこう書いてあります。

校ちょう先生へ

校ちょう先生、お元気ですか。

ぼくは、一年生になってからうしろとびができるようになってうれしかったでs。そのほかに、たいいくでじきゅうそうをがんばりました。三学きもがんばります。

〇〇 〇〇より

2年生の国語「お手紙」のがまくんと変えるくんの気分!

ありがとう。

お返事書かなきゃです。

③ PIZZA!!

〇 6年生は第三小学校とリモート学習を進めてきました。英語を使って「PIZZA」について、互いに意見を交換。そして、PIZZAを実際につくりました。

つくったPIZZAを職員室にもお裾分け。

おいしいな~。It‘s delicious!!Thank you!

④ ぼくと校長先生

1年生の図画工作「はこでつくったよ」でつくった作品。作品名はなんと「ぼくと校長先生」。

はこに「ぼく」と「校長」がちゃんといます。髪の毛もちゃんとty家手もらって。。。。。どこだか分かりますか?

数日間、校長室に飾らせてもらいました。

ありがとう。

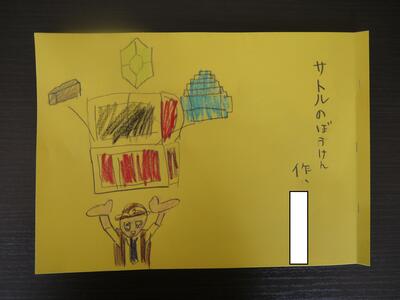

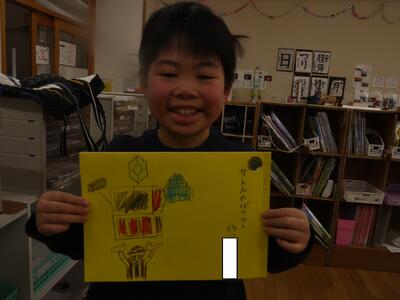

⑤ サトルのぼうけん(物語) ※ サトルは想像の人物です。

ひまわり学級 3年の子どもが作家デビュー!?

国語「たから島のぼうけん」の学習で学んだことを想像力を生かし、教師と一緒に立派な物語を書き上げ、完成した物語を校長室にもってきてくれました。

上手にできました。

下記に全文を載せますのでぜひご一読ください。(読者の皆様に伝わりやすいよう、「十さい」→「十歳」のようにひらがな表記を漢字表記にしました。)

も・の・が・た・り

サトルは十歳の男の子で、家族村に住んでいます。

仲良しの物知りおじいさんの家へ行っておしゃべりをしていました。するとおじいさんから、森の木下に宝の地図があることを教えてもらいました。

サトルは、すぐに冒険の準備をして出発しました。

二日間歩き続けて、やっと森の木の下にある地図を見つけました。

「本当におじいさんが言ったとおりだ!」

サトルが地図を開いたそのとき、大きなトラに見つかってしまいました。

サトルはトラから走って逃げました。すると、森から出ました。

そこは砂漠でした。看板には「砂漠村」とかいてあります。

砂漠を歩いて行くと、ピラミッドが見えました。中へ入ると大きなヘビが寝ていました。サトルはしのび足で外に出ました。

砂漠から出るとその近くにワニがいました。ワニに気付かれないようにサトルはそうっと歩きました。

次に着いたのが刀村です。

サトルは刀職人に会いました。サトルは刀職人に

「ぼくに黒くてなんでも切れる刀を作ってください。」

と頼みました。職人は

「わかりました。」

といって、最強の刀をつくってくれました。

サトルは地図を見て洞窟に行きました。宝の前に着くと、顔が三つあるイヌがいました。サトルはイヌと黒い刀で戦いました。黒い刀でやっつけるとイヌにかかっていた魔法が解け、イヌは普通のイヌになって喜びました。

イヌの後ろには大きな宝箱がありました。

宝箱を開けると、中にはエメラルドやダイヤモンド、金の塊がいっぱいありました。

サトルは村に宝箱を持ち帰りました。そして、村の人たちに宝物を配りました。

「宝物をみんなで使おう!」

と、サトルが言ったので、村の人たちは大喜びしました。

サトルは村の人たちと平和に暮らしました。

みんな上手です。

ありがとう。

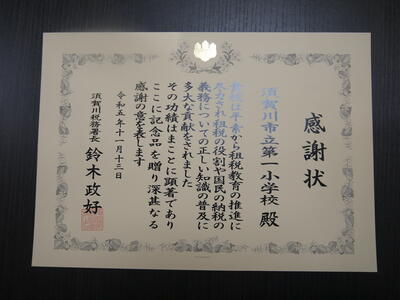

須賀川税務署長来校 ー本校 感謝状授与ー

須賀川税務署長が来校。

税に関する各種コンクールに多数の児童が参加し、租税の役割や納税の義務などについての知識の普及に努めたことなどが評価され、感謝状が授与されました。

児童の皆さん、よくがんばりましたね。おめでとう。

学校長が代表で感謝状を授与されましたが、これは、多くの児童の皆さんが意欲的に取り組んだ結果だと思っており、あらためて児童の皆さん全員をたたえたいと思っています。

終業式の中で、児童のみなさんには感謝状の伝達があったことを校長から報告します。

授業づくりで学校をつくる ーさくら・ひまわりでも協同的な学びを!ー

第一小学校は、授業づくりで学校をつくる取り組みを行っています。

授業の質を上げようと特別支援学級でも挑戦が始まっています。

友だちと関わりあい学び合うことで、最初は喧嘩してしまうのではないか、教室を飛び出してしまうのではないかと心配していましたが、むしろ逆。学び合う姿が支援学級のどの学級、どの授業でも見て取ることができるようになってきて、とても落ち着いてよい雰囲気の中、学級ですごすことができるようになってきました。

日々挑戦、これを継続させること。このことを大事に職員は子どもと向き合い、授業を進めています。さくら、ひまわり学級の子どもの成長に、来校した指導主事のみなさんはびっくりしています。

さて、13日は特別支援学級自主研修。特別支援学級担任4名が、「もっといい授業がしたい、そして子どもを叔母したいので、自分たちの授業と子どもへの関わりをみてほしい」と率先して話をし、月に1回のペースで検収日を設けています。

今回は2回目となります。本市教育研修センター、教育支援センターの指導主事2名が来校。今、特別支援学級でもめざしたい「協同的な学び」について、授業を参観し、担任の相談にのってもらう時間をつくりました。

まずは、授業の様子を参観します。

さくら1

〇 タブレットを使って調べ学習。ペアで話をしながら学習を進めます。

さくら2

〇 国語 話の伝え方について動画をタブレットを使って調べ学習。ペアで話をしながら学習を進めます。

ひまわり1

〇 図画工作 描きたい作品を描きます。見て描く、心にあるものを描くなど子どもによって様々です。

ひまわり2

〇 算数 学年の課題に応じて問題を友だちや先生と解いていきます。

子どもが下校した後、研修センター・教育支援センター指導主事と一緒に授業を振り返り、学びます。

話題の中心は、「教室のインクルージョン ー子ども同士がお互いに困らないための特別支援学級での授業のあり方ー」。

子ども一人一人の特性を考慮しながら、よさを生かし、友だちと関わり合うことで、一人一人に居場所ができるようにすることをめざし、担任の挑戦は続いています。

気がつけば、外は真っ暗。指導主事にも付き合ってもらい、とてもよい話ができました。

支援学級がどんどん変わっています。でも担任は子どものための挑戦の歩みをとめません。

お世話になりました ー本校前PTA会長様への感謝状伝達ー

さる11月12日、PTA連合会県大会の席上、本校前PTA会長様におきましては、本校への長年のPTA活動が評価され、県PTA連合会より感謝状贈呈の栄に浴されました。

当日、県大会への出席が都合によりかなわなかったところでしたが、預かった感謝状を校長より伝達させていただきました。

前PTA会長様の長年のご尽力に感謝いたします。そして、ますます活躍されますことを祈念いたします。

一小・一中ひとつになって ー一小・一中合同学校評議員会ー

本市では各学校とも学校評議員会による会議が年に3回行われます。

これは、校長が保護者や地域の方々の意見を幅広く聞き、学校づくりに生かしていくために開催されるものです。本市では小中連携しながら9年間の子どもの学びと育ちに責任を持っていこうという観点で、すべての学校において「一貫教育」を実施しており、第2回目となる今回の会議は、一小・一中合同で開催しました。

会場は、第一中学校。

会議では、小中それぞれに、校長が今年度の成果や課題となっている事項の解決に向けた取り組みの進捗状況を説明。

小学校の方では、

・ 目標としている各数値目標にはまだまだ到達しておらず、到達に向けた取り組みを継続していくこと

・ 学校がとても落ち着いていて、子どもの居心地のよい場になっていること

・ 学力が飛躍的に向上できた反面、体力向上については課題があること

などについて話をしました。(保護者の皆様には、後日学校評価結果として示します。)

中学校の授業も参観しました。

中学校の生徒は、さすがです。学ぶ姿がさらにパワーアップしています。

会議に参加した本校の職員も、「小学校のときと比べて、びっくりするぐらいりりしく、しっかり学んでいる」と話していました。

一小と一中は学区が同一であることから、卒業児童のほとんどが一中に進学します。いわば、「一小で育てた子どもを一中でさらに伸ばす」という関係にあります。だからなおさら、普段からの小・中の連携は大事だし、これからも密にしていく考えを小・中ともに持っています。

あと3月ほどで、6年生は卒業し、中学生となります。

先日は中学校の体験入学も実施しました。中学校の先生方に来ていただいて授業を通して様子も見てもらいました。

準備は着々と進んでいます。

さあ、6年生のみなさん、もうひとがんばり、いってみようか!

学校評議員会にお集まりくださった委員の皆様に感謝するとともに今後ともご助言を賜りますようお願いいたします。

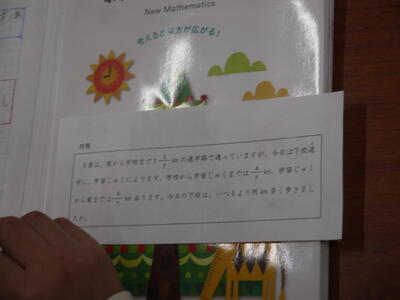

授業づくりで学校をつくる ー4年 算数「分数をくわしくしらべよう」の授業からー

第一小学校では、授業づくりで学校をつくる取り組みを行っています。

16日は4年生の算数「分数をくわしく調べよう」の授業を職員全員で参観しました。

本校の授業への取り組みは、市内外から注目されており、最近多くの来校者がきています。この研修会には市教育委員会、研修センター指導主事も来校し、授業を参観していきました。

さて授業。

この日の授業は、「(繰り下がりのある)帯分数-帯分数のの計算にしかたを理解し、できるようにすること」ことががねらいです。

授業が始まると教師は早速今日の問題を提示します。

「4と1/5-2と4/5を計算しよう」

約3分弱で話を済ませ、子どもたちは問題と向き合います。

できるだけ早く活動にはいることは「え?どうなんだろう。はやく解決したい。」と子どもたちが意欲を持続させて学ぶ秘訣です。

子どもの心が動き出します。最初は問題と向き合って静かにスタート。「誰と話さず問題と向き合う」・・・。これもしつんたあい授業ではよく見られる光景です。

3分ほど経ったとき、子どもたちがひそひそと話し合い出しました。

「ねぇ、できた?わかった?」

「どうやるの?」

友だち同士で支え合うこと、学び合うこと。この一年間、この姿を大切にしながら授業づくりをしてきたので子どもは

すっかり学び上手になりました。

授業がスタートして17分。

授業者は、ほぼすべての子どもができたと判断し、「みんなで考えてみましょう」と子どもたちに話します。

さて、計算の仕方について。大きくは二つの計算の仕方が出てきました。

1 帯分数を仮分数にして計算する

・4と1/5-2と4/5 → 21/5-14/5

2 整数を分数に繰り下げて計算する

・ 4と1/5を3と6/5にする。そして3と6/5-2と4/5として計算をする

ここまでで26分。この段階で、授業のねらいはほぼ達成。さあ、ここからの20分はチャレンジ問題。子どもが大好きで楽しみにしている時間です。

探究と協同による学びが必要になってくるこの問題を解く時間を、どの教科、どの時間でも本校ではとても大切にしてきました。そして、その結果、子どもの力はめきめきと伸びています。

今日の問題はこれ。

Aくんの家から学校までの通学路の距離は1と1/7㎞。今日は下校時に学校と4/7㎞の距離にある学習塾によります。学習塾と家までの距離は6/7㎞です。今日の下校はいつもより何㎞多く歩きましたか?

さあ、解いてみよう!!

写真を見ただけで、子どもの探究活動が始まっていることが分ります。そして、問題に取り組む姿も夢中になっていること、とても意欲的であることがわかります。

20分弱の時間で、この問題を解くことができたのは全体の2/3程度。ひととおり、

授業者が簡単に答え合わせをしましたが、ある子から「(下の写真の〇のように)図にかくとわかりやすい」と言う話が出ました。

解くときのコツもみんなで共有し合えました。子どもたちとてもすばらしいです。

参観した職員も、子どもたちの学びの姿に感心することしきりでした。

4年生のみなさん、もうすぐ5年生です。りっぱな5年生になれそうですね(^_^)/

来年の干支・辰年生まれのあなたへ取材! ーマメタイムス社 児童に取材ー

休み時間。

マメタイムス社の記者から6年生と5年生の子ども計6人(1名は体調不良による欠席)がインタビューをうけました。

お題は「干支生まれの子どもに聞く新年の抱負」。

代表でインタビューを受けている子どもはみな、来年の年男。「辰年」の子です。

記者の方が一人一人に「がんばりたいことや挑戦したいこと」「将来の夢」を聞いていきます。

「ぼくは、来年中学生になるので・・・・・・」

「将来の夢は・・・・」

・・・・おっと、ここから先は、後日発行されるマメタイムスを楽しみにお待ちください。

あわせて、阿武隈時報の記者も来校し、マメタイムス社の記者とともに子どもの図画、版画の作品も撮影していきました。

年末から年始にかけて、一小の子どもの記事がきっとたくさん載ると思います。楽しみにお待ちください。

力作揃いの作品展 ー愛護育成会作品展・苔の先生との再会ー

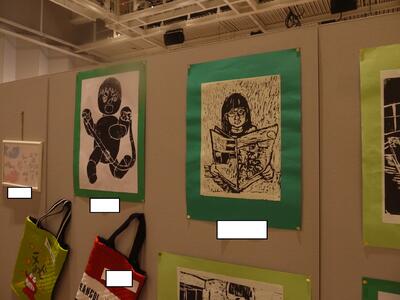

12月9日(土)、10日(日)の2日間、市民交流センターtetteにて愛護育成会作品展が開催され、市内の小・中・義務教育学校から出品された多くの作品を市民の皆さんに見てもらいました。

本校からも児童の作品を出品し、本校教育について子どもの作品を通して理解いただきました。

本校の子どもたちの作品です。あちらこちらに展示してあったため、全部を写真におさめることはできませんでしたが、出品した作品は子どもたちが心を込めて一生懸命制作した力作です。

楽しい気持ち、一生懸命な気持ちがどの作品からも伝わってきます。制作、がんばりました。(^_^)/

そんな中。。。。

あ!

苔の先生!!

先日、苔玉つくりをしたときにお世話になった、苔の先生が子どもの作品を見に来てくれました。

あのときお世話になった作品も、ちゃんと展示させていただきました。

苔の先生は、あらためてこどもの作品をほめていました。そして、ちょっと乾き気味であることを心配し、展示してある苔玉の作品全部、一つ一つ差し水をしてくれました。

苔の先生、お気遣い、あらためてありがとうございます。

たまたま作品を見に来ていた子どもが苔の先生とばったり!

「苔の先生!こんにちは~。」

一緒に写真を撮ることができてよかったですね。

そうそう、苔の先生から、先生がつくった苔玉を作品展の会場でいただきました。「皆さんにみせてください」って。

校舎内に飾ってありますので皆さん見てくださいね。

きっとまた苔の先生はきてくれるはずです。楽しみに待ちましょう。

消防署の仕事を学ぼう ー3年 社会科「くらしをまもる」の授業からー

3年 社会科では「くらしを守る」の学習を進めています。

今日は火事からくらしを守ってくれている須賀川消防署の見学。学区内丸田町に施設はあるおなじみの施設ですが、実際中に入ったことはなく、子どもたちにとって初体験となりました。

須賀川消防署では、鏡石町、天栄村、石川町、平田村、浅川町、古殿町などの分署を統括していることから、「須賀川地方広域消防組合」の本部も置かれています。

人数が多いため、学級ごとの3つの大きなグループに分け、所内を見学させてもらいました。

〈消防署の役割〉

1 火事から命とくらしを守る

消防署の役割の一つが、「火事から命とくらしを守る」ということ。

署の方に案内してもらって、消防車を間近でみせていただきました。

実際に、消防車の中の設備をみせてもらいました。

消火に使うホーズも取り出して見せてもらいます。

重いなぁ。火事のとき、ホース出すのって大変。

消防服も着せてもらいました。

重い!!

質問もさせてもらいました、。

須賀川市内においては、昨年40件ほどの火災がありました。

火事の通報が入ったら、速やかに出動し、消火できるよう署の皆さんは車の点検と訓練を欠かしません。市民のくらしをしっかり守ってくれています。

また、消防署では、火事を出さないための予防の取り組みにも積極的に取り組んでいます。学校で行う火災を想定した避難訓練にも消防署の方が来てくれますよね。一人一人が火事を出さないよう意識することが肝心です。

さて、消防署は救急の仕事もしていることから、あわせて救急車もみせてもらいました。

中の様子も。。。

たくさん学ぶことができました。

ありがとうございます。

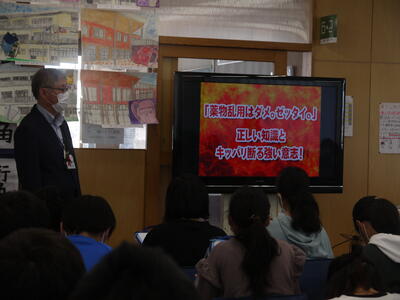

正しく判断できる大人になろう ー6年 薬物乱用防止教室ー

6年生を対象に「薬物乱用防止教室」が開催されました。

これは、「薬物の違法性や危険性について小学生のうちから理解させること」「大人になったとき、正しい判断(断る、使わない)ができるようにすること」が大きなねらいで、講師は県中保健福祉事務所の方がつとめました。

プレゼンテーションを使って説明してもらったり、動画をみたりして子どもたちは理解を深めたのですが、話の要点は大きく二つ。

一つ目は、「誘われたときどうする?」ということ。

「断る」勇気があればいいのですが、仲のよい友だちなどからの誘いだと。。。。うーん。。

そんなとき、先生から「黙って立ち去ろう」と言う話をもらいました。なるほど。

二つ目は、薬物の危険性について。

そもそも、法に触れるものなので、絶対に使ってはいけません。

一度使ってしまうと、使い続けたいという気持ちがおこり、依存するようになってしまいます。

また、使うことによって、自分の体も健康がむしばまれ、取り返しの付かないことになってしまいます。

子どももしっかり話を聞きます。

この事業は県が進める事業で、県内の小学校を計画的に授業をして回るとのこと。

「正しい判断ができる大人になってほいいです」講師の先生はこう話をされ、学校をあとにしました。

授業づくりで学校をつくる ー4年 体育科 「マット運動」の授業からー

第一小学校は、授業づくりで学校をつくる取り組みを行っています

この日は、4年生の学級が体育「マット運動」の授業を開きました。体育科においても協同的な学びによる授業づくりは進んでおり、子どもの成長の様子が至る所で見られた授業となりました。

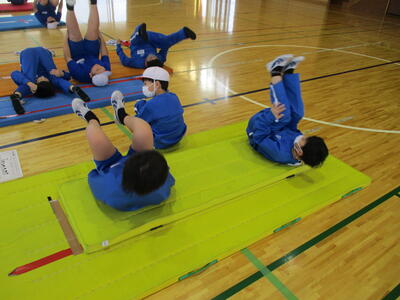

以下、授業の様子です。

子どもは体育の授業が大好きです。今日はマット運動。いろんな技に挑戦し、できるようになろう!

さあ、始めましょう。

まずは、準備運動から。

寒くなってしたし、体全体を使って運動するので、準備運動はしっかりやりましょう。

授業者の意図は子どもに十分伝わっていて、準備運動のときから子どもは一生懸命です。

例えばこの運動。

「カニの動き」とか「青空運動」とか言いますが、腹筋でおへそを空に向けるようなイメージだとより効果があります。

上手にできていますね。

こちらは「ゆりかご」と言われる運動。膝を抱えて体を丸め、前後に体を振ります。バランス感覚や平衡感覚を鍛えます。

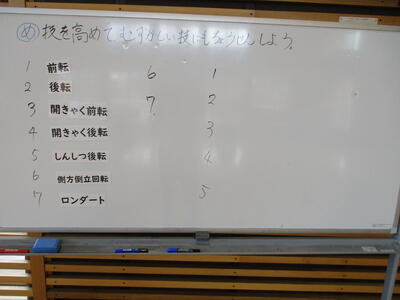

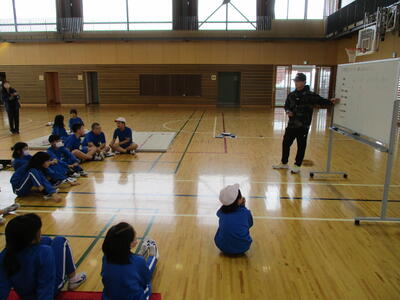

体が温まったところで、集合し、今日の課題が示されます。

課題は大きく二つ。いくつかの種目の中で

「できる技を磨くこと」「できない技に挑戦すること」

やることが分ったら、まずは、自分のできる技に磨きをかけるための挑戦をはじめます。

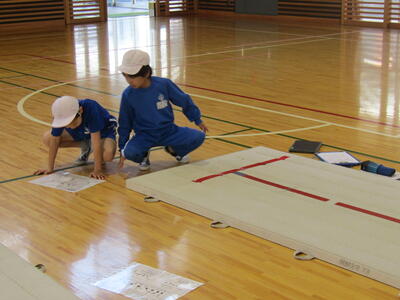

体育は活動量を増やすため、ペアによる学習の方が効果があること、また、タブレットなどで動画を撮り振り返ることなど、すでにに子どもは知っていて、学び上手になってきています。授業者が準備したシートも必要に応じて活用します。

どう、ぼくの技、うまくできているかなぁ。。。。動画で振り返りながら、友だちにアドバイスを求めます。

後半は、できない技への挑戦。

さあ、やってみよう!

当然、できない技への挑戦だから、最初はできません。

でも、子どもたちの「技ができるようになりたい」と言う気持ちが、子どもたちの心を動かします。

むやみにやり続けるんではなく、振り返ることで技ができない理由を見つけていくのです。

動画で確認。そして相談。「ぼくの、どこがまずいのかなぁ。」

得意な(技がすでに上手にできる)人をモデルにしようと演技してもらったり。

先生からアドバイスをもらったり。

シートをもう一度見返して確かめたり。

なるほど。

体育科での探究活動はこういうことかということが分かる授業でした。

授業者は、4月から教壇に立った若い教員です。ここまでよく子どもを伸ばし、いい学級をつくりました。

子どもの探究が続く中、チャイムが鳴り、授業終了。

まだやりたいと子どもたちは口々に言いますが、残念。時間だから仕方ないね。

また次の時間続けてやりましょう。

後で授業の動画を授業を参観した職員で見返したのですが、後半の「できない技への挑戦」は、最初は本当に子どもはできませんでしたが、後半は、少しずつできるようになっていてびっくり。「自分で振り返ること」「友だちに聞くこと」がどれだけ大切かを授業の中で子どもが語っているようでした。

4年生、がんばれ!!

マット運動、この先どこまでできるようになるかったのしみにしています。

思いを作品にこめて ー卒業制作 6年生 フォトフレームづくりに挑戦ー

6年生の卒業まであと三ヶ月とちょっと。

学習はもちろん、一生残る思い出にと卒業アルバムの写真撮影など、卒業に向けた取り組みを少しずつ進めてきました。

そして、この日から、新たなプロジェクトの始動。

卒業制作!!

お題は、フォトフレーム。

ごらんください。見本の作品数々。ぜんぶ、講師の先生がつくったものです。

すごいです。

作品をつくった講師の先生から、作り方の説明をうけます。

ただ、彫刻刀を使って掘るあかりでなく、例えば何かを貼り付けたり絵やイラストを描き込んだりと自分の考えを生かして作品をつくりましょうと先生からアドバイス。

自由に見てメー自を膨らませてくださいと先生がうながすと、子どもたちは前へ集まってきます。

先生は、これまでつくった子どもの作品の写真も準備しておいてくれました。

こんな作品にしたい、ここをまねしてつくりたいと子どもたちは作品のイメージを膨らませます。

どんな作品ができるのでしょう。。。。

6年間の思いがいっぱいつまった作品になること受けあいです。

皆様、作品完成まで、楽しみにお待ちください。

苔の先生再び!苔玉でメリークリスマス -支援学級 苔玉つくりに挑戦!-

始まりは6月のことでした。

子どもが空き瓶の中に校庭や校舎の隅にあった砂と苔を敷き、小石を置いた自作の造形物を校長室に持ってきました。

「テラリウムって言うのをネットで見てまねしてつくった」と話します。よほど気に入ったのでしょう。それから毎日毎日、自作のテラリウムをつくっては校長室や職員室に「飾って!」と持ってきますが、残念。管理のしかたが悪いのか枯れて黒くなってしまします。

うーむ。。。。。

ならばと言うことで、苔の先生を呼んで開催した「苔テラリウム教室」。

上手にできてかなり満足したのですが、これで終わりではありませんでした。

苔の先生の一言。

「またくるからね。今度は、苔玉をつくりましょう。楽しみに待っていてください!!」

それから子どもはずうっと苔の先生のことを待っていました。

夏が過ぎ、秋がきて、まもなく冬になるかという今日、苔の先生が来てくれたのです。((^_^)/

ミッションは一人一人自分の苔玉をつくること。そして、クリスマスの飾り付けをすること。

さあ、はじめよう!!

最初に作り方の説明。

ネットに赤玉土をいれて芯を作り、その周りにハイゴケを巻き、ひもで縛って整形。最後に飾りを付けるとできあがり。

苔の先生は見本を一つ子どもの前でつくってくれました。

視線は全部先生と試しでつくる作品に注がれます。。

早く作りたい!

子どものわくわくがとまりません。心が動き出します。

さあ、つくろう!上手にできるかな???

こうしてできた作品は。。。。

うん、なかなかのできばえ!!

実は。。。。支援学級は4クラス。今回も前回同様、二つの大きなグループにわけて苔玉づくりを実施。先生には同じ事をもう一回してもらいました。

こちらは後半のグループの様子です。

苔の先生と一緒に記念写真も撮りました。

苔の先生から、育て方について話をしてもらいました。そのとき、こんな話もしてくれました。

「上手にできましたね。みなさんが一生懸命つくる姿がとてもうれしかったです。そして、皆さん一人一人がすばらしい苔玉ができ、よかったです。またくるからね。今度は、苔玉に植物を植えてみようか。これは本格的な苔玉ですよ。楽しみだね(^_^)/。」

6月の子どもの自作のテラリウムから物語はまだまだ続きます。苔の先生、またお待ちしています。

苔の先生は郡山の方。本業はテーラー(洋服の仕立屋さん)です。子どもが苔に興味を持ったこと、それを何とかしてあげたいと職員が思ったこと、そしてその職員の幼なじみ(?)に苔の先生がいたことから実現し、二回目となったこの企画。

忙しい中、苔の先生が再びきてくれました。

苔の先生、ありがとうございます。

そして、今回は、市教育支援センター、研修センターからも子どもの様子の参観と、お手伝いに指導主事が来てくれました。

集中して作り続ける子どもの姿に皆さんとても感動していました。

本物と向き合えば、子どもはやるし、できるのです。子どもすごさを子どもたちから学びました。

苔の先生とのまたの再会、植物を植えた本格的な苔玉つくり、楽しみにしています。(^_^)/

苔の先生、よろしくお願いします。

苔玉で

メリークリスマス!!

福島県須賀川市大黒町100

TEL 0248-75-2851

FAX 0248-75-2852

e-mail sukagawa1-e@fcs.ed.jp