出来事

授業づくりで学校をつくる ー6年 算数 市教育委員会「授業づくり研修会」ー

第一小学校では、授業づくりで学校をつくる取り組みを行っています。

24日は、一小・一中の合同授業研究会でしたが、市教育委員会からの依頼もあり、6年3組については「須賀川市授業づくり研修会」もかねて授業研究会となりました。

一中の職員の方はもちろん、市内小学校、さらには、宮城教育大学の准教授、宮城県内や郡山市、いわき市、鏡石町などからも教員が多数来校しての授業研究会となりました。

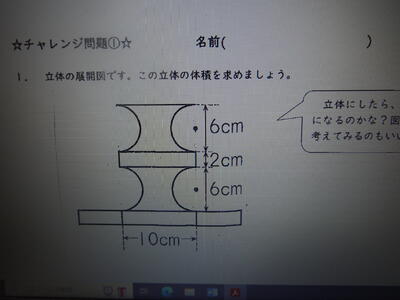

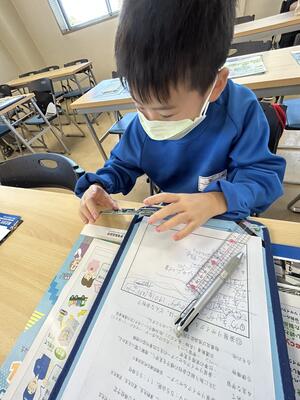

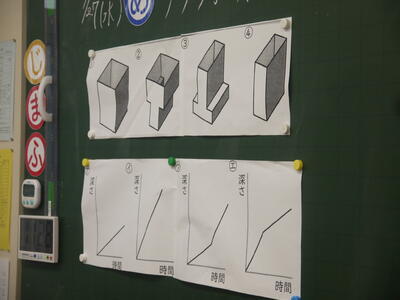

単元は、「角柱と円柱の体積を求めよう」。ひととおり単元の学習は終わったということで、今日は適応と習熟の時間。

あいさつがすむと、早速問題を提示。いきなりのジャンプ!!

展開図。。。

組み立てたときの形をイメージし、体積を求めるという難易度の高い問題です。

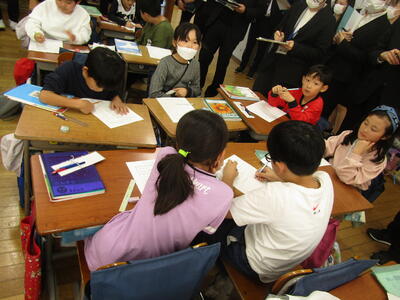

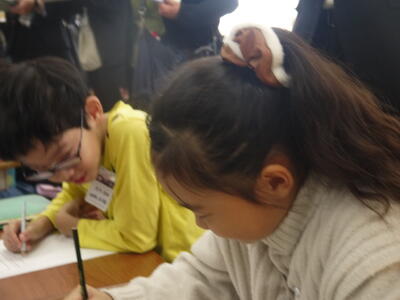

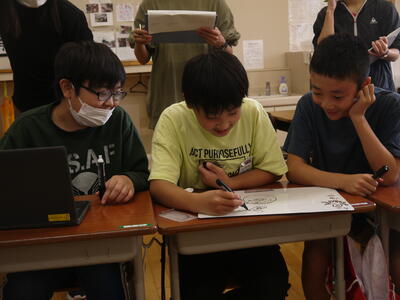

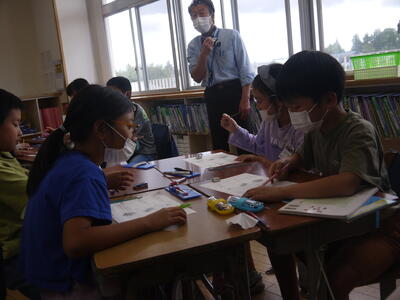

多くの授業参観者に臆することなく、子どもたちの探究活動が始まります。

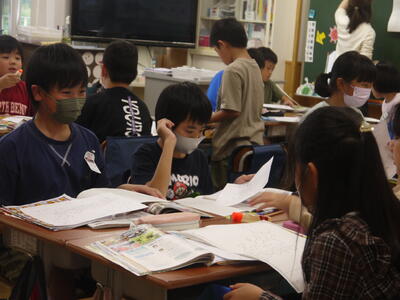

子どもたちの強み。友だちとつながっていること。

「分らない、教えて!」と声を上げることができるクラスであること。

そうするとみんなで分かり合おうと子どもたちは互いが互いを支え合います。

子どもたちの声は、ぼそぼそ・・・ぼそぼそというつぶやき。よく聞き耳を立てないと聞き取ることができません。これこそが「子どもが学んでいる」ことのあかしです。

一人一人にせず、分らないことを共有し合いながら足場を組んでいくことが、子どもが学ぶ上でどんなに大切なことか、子どもたちから参観する先生方は学びます。

授業者の支援は本当に必要なときだけ。子ども自身で問題を解くことができるよう、支えていきます。

時間はかかったけれど、解くことができた子どもたちです。

すごい、すごい!

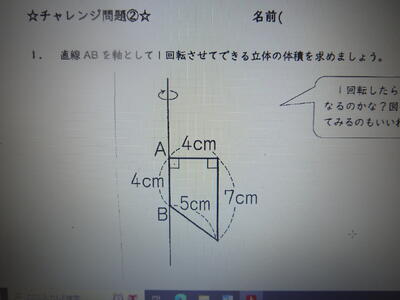

そこで、もう一問。

「えぇ~(*_*)。」

と、言うのかと思ったら、一問解け、要領が分ったのか、子どもの鉛筆がすらすらと動きます。

すごい、すごい!

見応えのある、そして、参観者も居心地のよさを感じた授業でした。

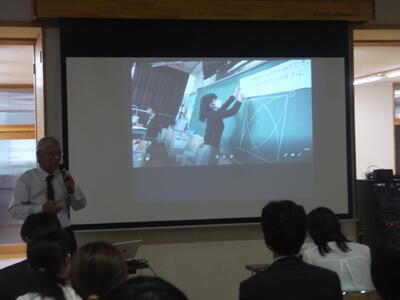

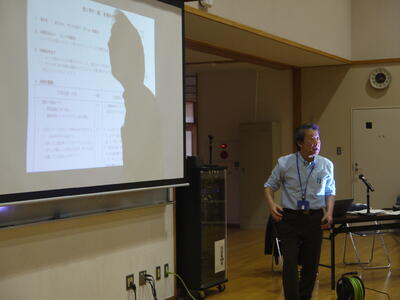

授業後は、リフレクション。教室から学んだことがたくさん意見として出されました。

宮城教育大の准教授の先生や研修センターの先生からも・・・。

うれしい話がいっぱい!

こういう授業を子どもにしてあげたくて、授業者は一生懸命考えます。

そして、こういう授業なので、一小の子どもは学ぶことが大好きになります。

市内では各学校の先生に参観していただきました。一緒に考え合うことができて一小の職員もとてもうれしく思っています。

授業づくりで学校をつくる ー第2回一小・一中一貫教育合同授業研究会ー

第一小学校の子どもは小学校卒業後、大部分が第一中学校に進学します。一小・一中ではしっかりした連携をとりながら義務教育9年間の子どもの学びと育ちに責任を持ち教育活動に当っていくことが大事であると考え、小中合同での授業研究会を開催しています。

今回の合同授業研究会は、今年度2回目。会場は本校。6年生3学級と特別支援学級2学級が授業を開きました。

6年1組 道徳

6年2組 道徳

6年3組 算数

特別支援学級(さくら1) 国語

特別支援学級(ひまわり2) 国語

小学校の職員も中学校の職員も、それぞれ分担して授業を参観します。

6年1組の道徳の授業では、第一中学校3年生の生徒さんにGT(ゲスト・ティーチャー)をお願いしました。水会陰関して全国レベルの実力の持ち主で、各種大会で優れた成績をおさめています。“がんばること”“努力すること”について語ってもらいました。

6年2組の道徳の授業では、野球の試合で監督のサインを無視して打った結果、2塁打だったがはたしてよかったのだろうかということを考えさせる題材。みなさんは、どう思いますか??6年2組の子どもはとても悩んでいました。

6年3組の参観者が多いのは、市教育委員騎手債の授業づくり研修会を兼ねているためです。こちらは、別にHPにて紹介します。)展開図から組み立てたときの形をイメージし、体積を求めるというもの。とても高度な問題です。

特別支援学級は、在籍する6年生のみ残しての授業となりました。小6ー中1の接続を意識してのことなので、変則的ではありましたが、自分の一番いい姿を見てもらおうと子どもは一生懸命でした。

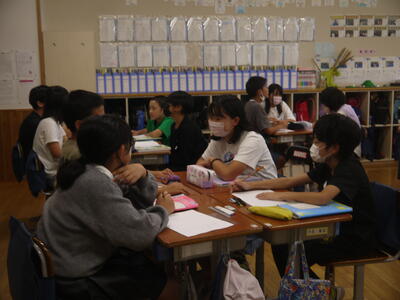

授業後のリフレクション。「義務教育9年間の子どもの学びと育ちに責任を持つ」という気持ちは小学校、中学校の職員とも思いは一緒。

だから、子どもの学びや授業から学んだことをお互いに話しながら子どもの学びについて考えていきます。

授業リフレクション後は、「保健体育、食育」「生徒指導」「学力向上」「事務」など療育、分野別に分かれて協議を行いました。

気がつくと、外には虹!!!

実り多い話ができた、ご褒美かもしてません。

ドキドキ中学校体験 ー小中一貫教育 6年生の第一中学校一日体験ー

「ようこそ、第一中学校へ。あと数ヶ月で、皆さんは中学生。ワクワクした気持ちもあると思いますが、勉強は大丈夫か、部活動はどうなのかと不安な気持ちもあると思います。今日はどうぞ、第一中学校の様子を見ていってください。みなさんが中学校へ入学してくるのを楽しみににしています。」

と、中学校の先生。

今日は、6年生の第一中学校一日体験。6年生がとても楽しみにしていた日がやってきました。

授業を参観させてもらうことから、6年生を二つのグループに分け、授業参観と一中生徒会の皆さんによる学校の概要説明を交互に行います。

こちらは、生徒会の皆さんによる学校の概要説明。

プレゼンテーションを作成し、それを使って学校生活のこと、学習のこと、部活動のことなどをていねいに、詳しく説明してくれます。さすが中学生。そしてていねいな説明に感謝です。

一方、もう一つのグループは授業見学。

廊下を歩くときも、結構緊張。。。。。

「難しいことをやっているのかな」と、ドキドキです。

「そばによって何をやっているか見ていいですよ。」と中学校の先生の優しい配慮に甘えて、知っている小学校の時、一つ上の学年だったお兄さんのそばに。

「先輩、よろしくお願いします。」

一年前に比べて、その姿がとてもまぶしく見えます。

授業参観が終わると、楽しみにしていた部活動の見学と体験。

ほとんどの子どもは、入りたい部がなんとなく決まっていて、実際に見学し、体験することができるこの時間を楽しみにしていました。

テニス部

野球部

サッカー部

剣道部

バスケットボール部

卓球部

バレーボール部

パソコン部

美術部

※ 吹奏楽部ごめんなさい。

たのしかった~と6年生。

さあ、どの部活動に入るか気持ちは固まりましたか??

数ヶ月後、中学校に入学した自分の姿を思い浮かべながら、希望に心弾ませて。

さあ、学校に戻ってまたがんばろう!

中学校の生徒の皆さん、職員の皆さん、6年生の子どものために時間を作っていただきましてありがとうございます。

授業づくりで学校をつくる ー3年理科「音を出して調べよう」の授業からー

第一小学校では、授業づくりで学校をつくる取り組みを行っています。

17日は福島大学 宗形潤子さんが来校。本校3年生の理科「音を出して調べよう」の授業を参観しました。

宗形さんと本校の関わりは深く、毎年本校に来てくださって授業づくりに関して支援してもらっています。

この日は授業参観後、リフレクションと全体講話の時間も取ってもらいました。

さて授業。

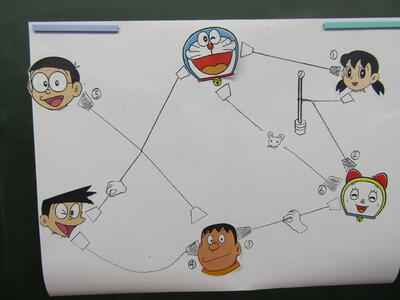

この日の授業は、「(糸電話の実験を通して)音を伝えるものは、震えていることを理解する」ことができるようにすることがねらいです。

授業が始まると教師はグループにプリントを一枚ずつ配り、問いかけます。

「糸電話で話をしたとき、聞こえるのは何番?」

「え?どうなんだろう。調べてみたい。」子どもの心が動き出します。

写真を見ただけで、子どもの探究活動が始まっていることが分ります。

⑥はネズミにかじられて、糸が切れちゃっているので聞こえないことを全員で共有し、残るは①~⑤。おなじみのキャラクターですが、話ができるのは何番?そして話ができないのは何番?教師はあまり間をおかず、子どもに実験するよううながします。

さあ、実験してみよう!そして実際に聞こえるかどうか調べてみよう!

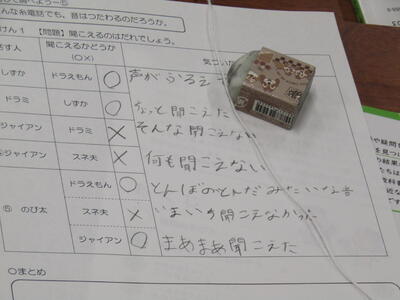

子どもは、プリントのつなぎ方に忠実に糸でんわで話をして「聞こえる」「聞こえない」を調べていきます。そして、きちんと調べたことを、忘れずに記録します。

実験終了!

記録をもとに教師は共有化を図りますが、子どもの聞こえ方はまちまち。

狭い空間での実験だったこと、条件の統一が難しかったことなど、様々な要因が考えられますが、先生は、さすがです。

子どもの実験結果で共有することを取り出し、子どもの考えを上手に導きながら、子どもが発表したりつぶやいたりしたときにでた「ぴんとはった」「振動」等の言葉を大事に

「ぴぃんとはった糸電話が一番聞こえる。音が振動を伝えている」とまとめていきます。

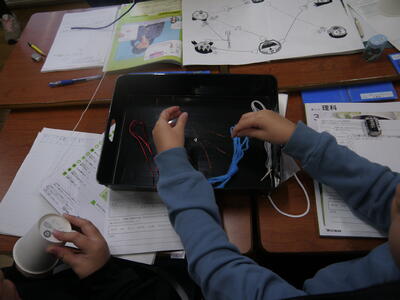

理科の実験はこれでおわりではありません。ピンと張った糸で音が伝わるのなら、糸じゃなく、例えば、銅線や針金、モールや木の枝など他の素材だったら音は伝わるのか。。。。一般化を図るため子どもに再度違う素材で実験をさせます。

「あーっ!聞こえるぅ(^_^)」

素材を変えても振動が伝われば音は伝わることを子どもは知りました。

楽しかったですね。

子どもの目が輝いていた授業でした。

子どもが帰ったと、授業のリフレクションを宗形さんを交えて実施しました。

最初にプリントを配布した時点で、子どもの探究活動は始まっていたこと

教師が共有化を図るのは苦労したかもしれないが、子どもの探究(実験)は実に細やかで忠実だった故のことであること

違う素材で実感をさせたことはとても大事だったこと

など、授業での子どもの様子から多くのことを教員も学びました。

授業は、音の伝わりを利用したおもちゃづくりへと発展するようです。

楽しみですね。(^_^)/

早寝 早起き 朝ご飯 ー食育集会 朝ご飯は大事!ー

第一小学校では、子どもの健やかな成長と、規則正しい生活リズムを整えることは密接に関係していることから、年に一度集会で子どもとともに考えるの時間を設けています。今年のテーマは「早寝 早起き 朝ご飯」。特に、朝ご飯(食育)に視点をあて、栄養技師が放送で全校生に話をしました。

まず栄養技師の先生が子どもに話したのは「体内時計」のこと。

一日が24時間なのに対して、人がもっている体内時計(生まれつき備えていると思われる時間測定機構)は、24,5~25時間を一日として感じてしまい、30分から1時間ほどずれてしまうこと

だから、正しい時間に合わせるのには、決まった時間に朝ご飯を食べ、体をシャキッっと目覚めさせる必要があること。

なるほど・・・。

どんなものを食べるといいのかと言う話もしてくれました。

朝ご飯は、ご飯の人、パンの人、いろいろかと思いますが、大切なのは「栄養のバランスよく食べること」。

第一小学校の皆さん。朝ご飯、ちゃんと食べていますか?

一日を会t機に過ごすためには、しっかり朝ご飯を取ることが大事ですよ。(^_^)/

なお、集会では県の読書感想文コンクールで入賞した児童の表彰も行いました。

おめでとう。

表彰状伝達 ーおめでとう 税の標語 税務署長賞受賞ー

本校6年生児童が、須賀川間税会主催の「令和5年度税の標語コンクール」において、税務署長賞を受賞し、来校した須賀川税務署長より表彰状の伝達を受けました。

「その税が、日本の暮らしの みちしるべ」

コンクールには、須賀川税務署管内の小学校27校より、2574点の標語の応募があり、きびしい審査を経ての受賞となりました。

「受賞できるとはは思っていなかったので、びっくりしている。とてもうれしいです。」と6年児童。

新聞社の取材もあり、近日中に、新聞で報道されるとのこと。

みなさま、新聞での報道をお楽しみにお待ちください。

授業づくりで学校をつくる ー本校会場 令和5年度小中学校地区別研修地区別研修 授業研修ー

第一小学校は、授業づくりで学校をつくる取り組みを行っています

11月8日は、本校が「令和5年度小中学校地区別研修地区別研修 授業研修」の会場となり、今年度福島県の教員といて、県中地区で教壇に立っている小・中学校の教員約30名が来校。一日本校の教育活動を参観し、学校の取り組みや子どもから学びました。

この日は校外学習の予定が入っていた5年生と特別支援学級のぞく全学級を参観するとともに、代表授業も参観。さらには授業リフレクションと校長の講話と研修の先生方に授業から学ぶ機会を提供しました。

研修には、主催者である県中教育事務所の指導主事はじめ須賀川市の学校教育課指導主事も参加しています。

以下、一日の様子です。

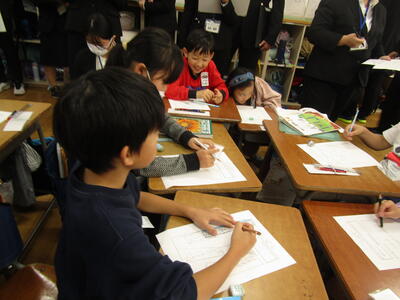

1 全学級授業公開(3校時)

低学年はペアで、3年生以上はグループで。また、音楽や体育などはペアでの学習が有効。これまで、第一小学校の子どもから学んできたことを授業者は大切にして日頃から授業を実施しています。

「一人残らずの子どもの学びを保障し」「一人も一人にせず」「互いに支えながら」・・・。だから子どもは一人残らず授業の中で全力で学びきります。。

参観した先生方から「すごぉい。」の声。子どもも授業者もうれしい瞬間です。

2 代表授業参観(4校時) 2年2組 算数 「九九をつくろう」

2年生になり、日常的にペア学習を継続してきたことで困ったときに考えあったり考えのよさを共有したりと学び上手な子どもが増えてきました。これにより、学級のまとまりもよくなり、一人一人の伸びも見られるようになってきました。

この時間は、算数「九九をつくろう」の授業。本時は「6の段の九九の構成の仕組みの理解と活用」がねらいです。

多くの人に囲まれながら、授業がスタートします。子どもは、見られる緊張で、心臓がドッキンドッキン。

そんな様子を見たから、授業者はいつもより笑顔で、そして穏やかに。。。

問題は「チーズの入ったはこが3はこあります。1はこに6こずつ入っチーズはぜんぶでなんこありますかありますか」というもの。

さあ、解いてみよう。

子どもは、アレイ図などこれまで使ってきた方法で問題を解いていきます。

解き方を発表します。伝わるように発表することがとても上手になりました。先生もその様子を微笑ましく見ています。

授業の後半は、発展(ジャンプ)問題を解く時間。

○が70より大きく100より小さい数のとき、□にあてはまる数をすべて書きましょう。□には同じ数が入ります。

(紙面では分るように問題を伝えることができずすみません)

難しい問題だからこそ、子どもはやっる気を出してがんばります。分らなくなっても大丈夫。となりには大好きな友だちがいるし、先生だっているのです。教室の子どもの安心して学んでいる様子はそんな子どもの気持ちから伝わってくるものです。

2年2組の皆さん。がんばりましたね。

お昼をはさんで、参観した先生たちの間で、授業リフレクション(ふりかえり)がありました。

後日、会の主催者(県中教育事務所)から、お礼状をいただきました。参観した先生方の感想も書いてありました。一つだけ紹介します。

ペア学習を通して、子どもたちがジャンプ問題という難解な問題に一生懸命取り組む様子がすばらしかったです。「隣の人と話してみて。」と言うひとことで子どもたちが話し出す姿を参観し、日々の学習の積み重ねの大切さを感じました。ジャンプ課題に対する子どもたちの意欲とそれを解いて「できた!」と達成感いっぱいの子どもの表情のために私たちの授業はあるのだと思いました。先生のような授業ができるよう、日々の授業を大切にしていきたいです。

こんなうれしい感想がいっぱいの授業でした。

学びの多い一日となりましたが、第一小学校の授業は日々の授業の積み重ねを大事にしていることから、まだまだ、これからも続きます。

今後ますます子どもを伸ばせるよう、職員一丸となって取り組んでいきます。

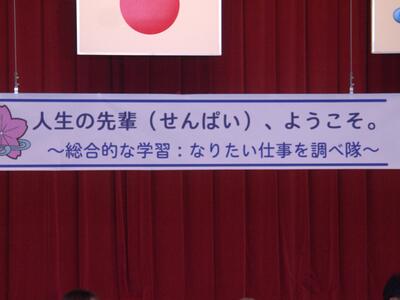

なりたい仕事を調べ隊 ー4年生・6年生 総合的な学習の時間の学習からー

10歳。1/2成人にあたる4年生。自分の将来の姿を思い描き、今後の10年をどう過ごすか考えるよい機会

12歳。用学校卒業の節目の学年、6年生。自分の将来の姿を思い描き、4月からの中学校生活をどう過ごすか考えるよい機会。

そんな思いから、4年生、6年生が総合的な学習の時間をつかって市内外で働くゲストの方から話を聞く機会をもちました。

ともに総合的な学習の時間。4年生は「なりたい仕事を調べ隊」、6年生は「将来の夢を語り合おう」の学習の一環です。

ゲストに呼んだのは、みなその道で活躍している人生の先輩方。

アナウンサー 馬田万葉さん、市議会議員 大寺正晃さん、会社経営(代表取締役社長) 小野浩喜さん、タレント 柳沼綾奈さんの4人。

大寺さんと、柳沼さんは本校の卒業生です。

まずは、それぞれに自己紹介。

それぞれに、どんな内容の仕事をしているのかを説明しながら自己紹介をしてくれました。

ここから子どもたちの質問が始まります。

「仕事で大変なことってどんなことですか?」

「どうしてその仕事をするようになったのですか?」

「仕事をしていて楽しいときはどんなときですか?」 など。。。進行役の本校職員が間に入って会を組み立てていきます。

すべての質問と答えを披露するわけにもいかないのでちょっとだけ。

「どうしてその仕事をするようになったのですか?」

○ アナウンサー 馬田万葉さん

・ 小さいときから音読が好きで、言葉で人に何かを伝える仕事がしたかったから。

○ 市議会議員 大寺正晃さん

・ 人に何かをしてあげたとき喜んでくれるのがとてもうれしかった。そんなおり、周りの皆さんにお願いされ、市民の皆さんが幸せになるのなら立候補し、この仕事に就いた。

○ 会社経営(代表取締役社長) 小野浩喜さん

・ 家業だったので、小さいときからなんとなく家業を継ぐのだろうなとは思っていた。人が喜んでくれる仕事をしたいと思っていたので自分からこの仕事に就いた。

○ タレント 柳沼綾奈

・ 小さいときから芸能の仕事に興味があった。人の前で何かをするのはとても楽しい。夢を叶えた形です。

4人の方それぞれにたくさん話をしてくれました。

4年生と6年生の中には、自分の将来像と重ね合わせながら話を聞いていた子もいるかと思います。

4年生と6年生の皆さん。皆さんはどんな仕事にも就ける可能性を持っています。夢を持ちかなえるために日Bをしっかり過ごしてくださいね。

最後は、4人の皆さんに歌のプレゼント。

「希望のうた ~かわせみのように~」

歌詞の一節には「振り返らずに 立ち向かって行こう 」「僕らの未来は 僕らが変えるんだ 」とあります。

4年生と6年生の子どもの未来。どうなっていくのか、力一杯のエールをおくりながら、楽しみに見守っていきたいと思います。

春になったら一年生! ー就学時健康診断ー

11月10日(金)。午後から就学時健康診断を実施しました。

就学時健康診断とは、次年度に小学校へ入学する予定の子どもを対象に学校の設置者(市町村)が行う健康診断のことで、疾病等がある場合は事前に治療をし、健康に入学することができるようにすることがねらいです。

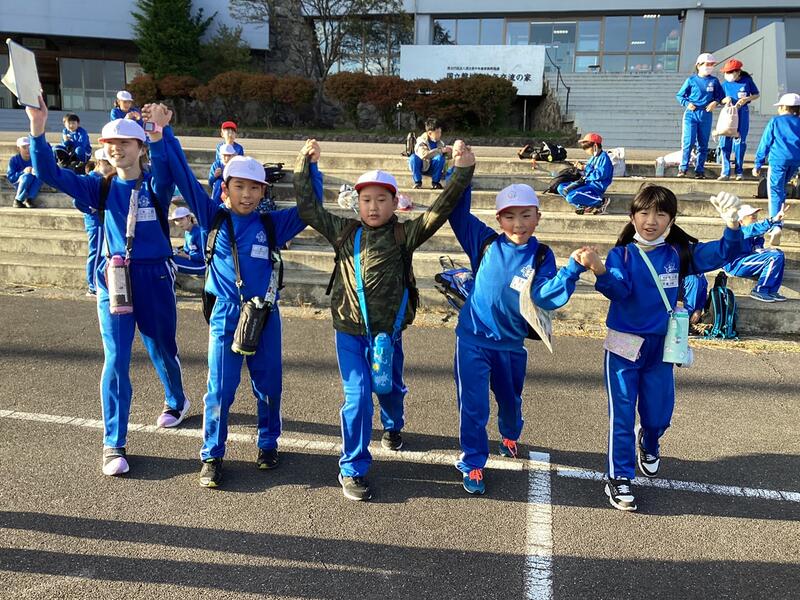

この日、来校したのは83名。全員4月から第一小学校に入学予定の子どもです。

6年生のお兄さん、お姉さんに連れて行ってもらいながら、しっかりお医者さんに見てもらいます。

歩き方もとっても上手。びっくりです。

お父さんや母さんがいなくても、6年生のお兄さん、お姉さんに手伝ってもらいながらちゃんとお医者さんに見てもらえます。立派です。

待っている間、保護者の方は、市インストラクターの方と一緒に子育て講座。子育てする上での悩みや入学に向けて注意し、気をつけたいことを出し合い、小グループで学び会う機会を持ちます。

現時点で第一小学校に入学予定の子どもは84名。3クラスの予定です。

保育園や幼稚園でいっぱいあそんでいっぱい運動して。

そして、もりもり食べて。

よく睡眠を取って。

そして、春になったら1年生!

みなさんが元気に学校に入学するのを楽しみにしています。

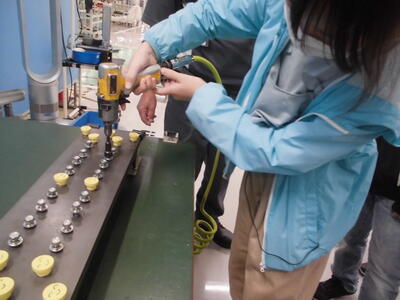

いわきへGO! 日産自動車いわき工場の見学 ー5年社会科わたしたちの生活と工業生産の学習からー

5年生がいわきへ見学学習へ!

社会科 わたしたちの生活と工業生産の学習で直接見て学ぶためです。

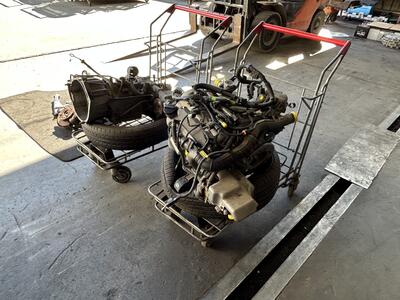

お邪魔した日産自動車いわき工場は、1994年に稼働を開始した工場で、最新鋭の設備を導入しています。2020年には、

1 人とロボットが共生する生産ライン

2 人にやさしい、クリーン&サイレント&エルゴノミクス(人間工学)ライン

3 品質ゼロディフェクト(不具合)ライン

をコンセプトに、最新エンジン重要部品を加工する新ラインで生産しているとのこと。(※ 日産いわき工場HPより引用)

学習の一環としてはもちろんですが、車好きの子どもにはたまらない機会となりました。

到着。工場に勤務するお姉さんが迎えてくれます。

よろしくお願いします。たくさん学ばせてください。

通されたのは、大きな会議室。ここで全体的な話を聞きます。

工場の概要、車の何をつくっているのか、何人働いているの、一日で車の何をどのぐらいつくるのかなどわかりやすくプレゼンテーションをつかって説明してくれました。

分らないことは、しっかり質問します。

さあ、工場の内部にいってみよう!

ワクワクする気持ちを押さえて工場の中へといきます。

生産ラインを見学させていただきながら、体験もさせもらえました。エンジンに使われているナットを締める体験です。

機械の力ってすごいなぁ。

これがエンジン。車のいわゆる心臓部分です。

試乗体験もさせてもらいました。

「まだ、運転免許は持っていないけれど、大人になって運転免許を取ったらこんなかっこいい車に乗りたいなぁ。」

せっかくなので、集合写真も。

この日はこれだけでは終わりません。

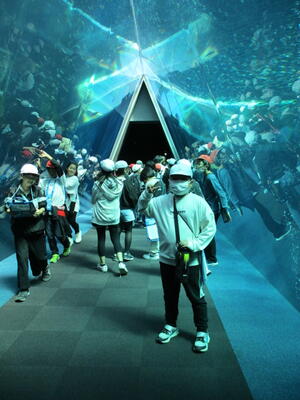

せっかくいわきまで来たので、アクアマリンふくしまの見学へ。

東北最大級の水族館で、「潮目の海」をテーマに800種を超える魚などの生き物を見ることができる体験型水族館です。

ここでは、学年全体で写真を撮りました。

はい、ちーーーーーーーーーーーーーずっ。

楽しかった見学学習。学校に戻ったら学んできたことをしっかり振り返えろう。

一中生の松明をみせてもらおう! ー3年 総合的な学習の時間「須賀川お祭り探検隊」の授業からー

3年 総合的な学習の時間では、年間を通じて自分たちの町、須賀川市の観光、商店街、祭事などを知り、ふるさと須賀川市への愛着と誇りが持てるよう学習を進めています。

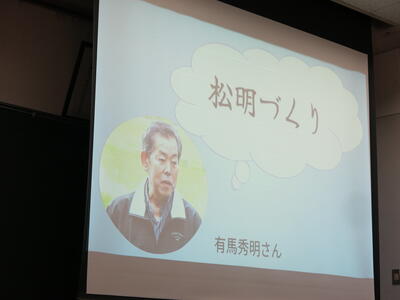

前回に続き、今回のテーマは、430年以上続く須賀川市のお祭り 松明あかし。

松明あかしは、戦国時代、この地を治めていた二階堂氏の須賀川城が伊達政宗によって滅ぼされた際、人々が手に松明を持って戦ったこと、その後、松明をたいて戦った人々を弔うために行っているものとされており、日本三大火祭りの一つに数えられています。

それらの歴史や、由来、松明の作り方など子どもたちはよく知りません。

そこで前回は市の観光交流課の皆さんと松明あかしをもり立てる会の会長さんに来てもらって話をしてもらったり、ミニ松明を見せてもらったりしました。

今回は、研修バスをつかって一中に行きます。そして、実際に制作した松明を見せてもらったり、中学生に話を聞いたりしてさらに松明あかしのことを詳しく調べます。

まずは、一中生の松明あかし制作の手順や様子などについて、生徒会の皆さんから話を聞きます。

松明の大きさについては、前回松明あかしをもり立てる会の会長さんから話を聞いたところですが、中学生があんなにも大きな「松明をどうやって作るのか」「どのぐらいの期間をかけて作るのか」「どうやって運ぶのか」等子どもたちの疑問はいっぱい。話を聞いてたくさん質問をしました。

生徒会の皆さん、ありがとうございます。

そして、実際に作ったという松明を見せてもらいます。

「うわぁ!でっかいなぁ!!」

長さが約9メートル、約3トン!その大きさに圧倒されます。

そして、この松明を中学生が力をあわせて運ぶと言うことにまたびっくり。

中学生の皆さんは、運ぶ練習の真っ最中でした。

中学生の皆さんが制作したのぼりも見せてもらいました。

「じょうずだなぁ。」「かっこいいなぁ。」

あらためて、松明あかしの歴史や松明づくりの手順も教えてもらいました。

松明あかしは、毎年11月の第に土曜日、翠ヶ丘公園内の五老山にて開催されます。

今年は11月11日。あと一週間後です。

家族の方と一緒に須賀川が誇る日本三大火祭り「松明あかし」にいってみましょう!

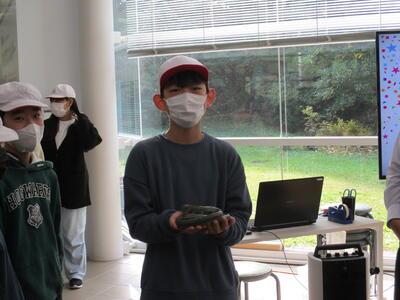

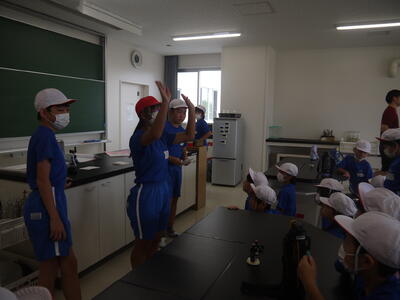

ムシテック ー6年生 わくわく理科体験学習ー

6年生がふくしまの森科学体験センター(ムシテック)で理科の体験学習に。

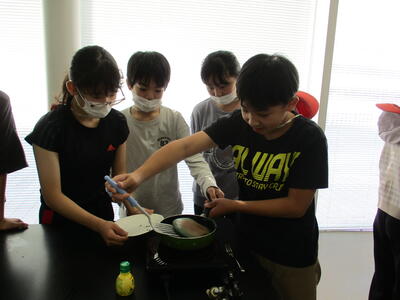

学習メニューは「(水溶液の性質を利用いた)ホットケーキづくり」「電気の働きを調べよう」「万華鏡を作ろう」そして「サイエンスショー」の4コマ。

お昼を挟んで4コマ。学級ごとに回りながら楽しい理科の実験観察の体験の世界に浸ります。

その学習の様子はというと・・・

「(水溶液の性質を利用いた)ホットケーキづくり」

○ 重曹やレモン汁を入れることで、ホットケーキがピンク色になったり緑色になったり。これは、重曹やレモン汁の持つ性質にょるものです。食べても安全なのでご安心を。

「電気の働きを調べよう」

○ 電磁石の性質を理解しモータの原理を学び動かしてみます。発電にも挑戦!6年生は「電気のはたらき」の学習があるので好都合の学習プログラムです。

「万華鏡を作ろう」

○鑑の性質を利用したおもちゃ、「万華鏡」。その原理を理解しながら自作の万華鏡づくりに挑戦です。

「サイエンスショー」

○ 今日のテーマは表面張力。ペンを指してもこぼれない水や逆さまにしてもこぼれないグラスにびっくりです。いつ見ても楽しいショーです。

テラスで食べたお弁当もおいしかった。。(^_^)/

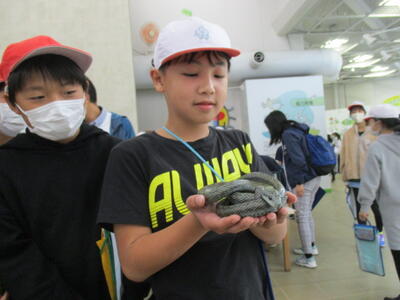

あ。やっぱりさわるんだ。

恒例のこの子。冬眠前にごめんなさいね。

「にょろにょろくん、こんにちは~。」

施設の体験・見学も抜かりなく。。。

ここまで、陸上交流大会や桜水発表会など全力でがんばってきた6年生です。学習で行ったムシテックですが、少しホットし、リフレッシュもできたのかなと思います。

楽しい一日の学習でした。

うんとこしょ。どっこいしょ。それでもイモは抜けません! ー2年生のサツマイモ収穫ー

11月2日(木)。須賀川市老人クラブ連合会の収穫祭。毎年厚意に甘えて2年生が参加させていただいています。

今年も恒例のさつまいも掘りを体験させていただきました。

絶好の天気。

これから始まる芋掘り体験に気持ちが高ぶります。

歩くこと10分。畑にはすでにおじいちゃんおばあちゃんが準備押して待っていてくれていました。

お話をよく聞いて。。。。

さあ、収穫しよう!!

「おーっ!!」

畑に一列に並びます。目の前の地面の下には収穫するサツマイモが埋まっています。

さあ、掘ってみよう!!

少し掘ると、サツマイモの頭が見えてきます。

力を込めて。。。。さあ、抜こう!!

うんとこしょ。どっこいしょ。なかなかイモはぬけません。(^_^)/

うんとこしょ。どっこいしょ。やっぱりイモはぬけません。(^_^)/

うんとこしょ。どっこいしょ。それでもイモはぬけません。(^_^)/

うんとこしょ。どっこいしょ。そうしてもイモはぬけません。(^_^)/

うんとこしょ。どっこいしょ。三人でもイモはぬけません。(^_^)/

そして・・・・スポッ!!

とうとうイモはぬけました。

ご覧ください。笑顔!笑顔!笑顔です。

持つこともやっとの大きい芋にあらためてびっくり。

豊作です!!

とても楽しい時間でした。

お世話になったお礼もちゃんと伝えることができました。ありがとうございます。

そして、お土産にと、一人数個ずつのサツマイモのプレゼントをいただきました。

今日、家に帰ったら楽しかった芋掘りのことお話ししましょうね。

そして、きっと晩ご飯はサツマイモを使った料理になること間違いなしですね。

おいしくいただいてください。

須賀川市老人クラブ連合会の皆様ありがとうございました。

ぼくたちのまちへGO!GO! ー2年 生活科「もっとなかよしまちたんけん」の授業からー

2年 生活科「もっとなかよしまちたんけん」。

このまちたんけんの学習は、普段は気付かなかったことを発見し、気付きの目を育てるとともに、友だちと助けあったり、人との関わり方やマナーを守ったり、交通ルールを守り安全に気を付けて活動したりすることができるようにすることがねらいです。

市内には店舗や施設がたくさんあり、子どもたちは行ってみたいところがたくさんありますが今回は、時間の関係もあって、各グループとも相談して特に行ってみたい店舗や施設を3つ回ることにしています。

店舗や施設には事前に連絡し、子どもがお邪魔することを快く引き受けていただきました。また、子ども主体の活動とはい安全には十分気をつけたいことから多数の2年生の保護者の皆様にボランティアとして協力いただいています。

雲一つない絶好の秋日和。

学校を出発した2年生は、主に松明どおりの店舗や施設を地図をたよりに探します。通りすがりにいつものバス停そばにたたずむ彼とごあいさつ。

シュワッチ!(おはようございます。)

そして、めざす店舗や施設を見つけると元気にあいさつをします。

「第一小学校の2年生です。お店の中を見せてください。」

しっかりあいさつができていて立派です。

店舗や施設ではどんな様子だったか見てみましょう。

1 市民交流センター tette

市民の活動と交流を図るため設置され、開館5年目を迎えています。図書館、様々な会合ができる部屋、コンサートホール、FM局、コンビニなど様々な施設が備わっています。一小の学区内にあるため、子どもたちが放課後や休日等過ごす機会も多いようです。

2 アンジュール

本町にあるパン屋さん。厳選した素材を使っていておいしいと評判です。

3 ウルトラマンショップ SHOT M78 大束屋

ウルトラヒーローグッズの専門店です。店はウルトラマン生みの親、円谷英二監督の生家でもあり、特撮とウルトラマンの歴史が感じられる資料が満載です。

4 くまたぱん本舗

昭和27年創業。須賀川市民に愛されるお菓子です。数年前、テレビに取り上げられ爆発的な評判となりました。

5 サトウスポーツ

昔からある地元のスポーツ用品店屋さんです。市内の多くの学校の体操着もここで扱っています。もちろん第一小学校の体操着もこちらのお店です。

6 須賀川観光物産館 flatto

以前は牡丹園のそばにありましたが3年前にtette隣に移りました。地元ならではのおいしいものやお土産物など販売されています。

7 ホテル虎屋

明治18年創業ということ。市内の中心地にあるので何かと便利です。

8 堀江屋呉服店

地元の呉服屋さんです。市内中学校の制服や市内にある県立高校の制服を扱っています。

9 ローソン須賀川大町店

3年ほど前に開店。待ちの便利なコンビニエンスストアーです。第一小学校の「こども110番の家」も引き受けてくれています。

10 伊東美容室

昭和12年創業のまちの美容室です。おかあさんやおばあちゃんがお世話になっている人もいるかもしれませんね。

11 須賀川信用金庫本店

宮先町にある須賀川市の銀行です。利用している方も多いのではないでしょうか。

12 白光堂電気店

中町にある須賀川市のまちの電気屋さんです。

13 茶処 八木屋園

宮先町にあるまちのお茶屋さん。歩くといい香りが漂っています。

14 芳賀生花店

中町のまちの花屋さんです。

たくさん話を聞いて、分ったことがいっぱいあった探検でした。

「ホテルの部屋を案内してもらったよ」「パンを試食させてもらったよ」など、子どもたちが行った店舗や施設では温かい対応をしてくれました。

もっとたんけんしたいなぁという表情で帰校しました。

これから、探検してきたことを新聞にまとめ、みんなで見合えるようにしていきます。楽しみにお待ちください。

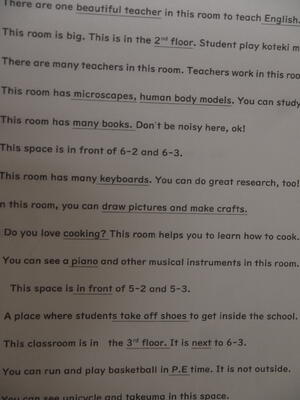

授業 外国語でハロウィン! ー5・6年 外国語の授業からー

10月31日 ハロウィン!

少し前までは日本になかった欧米の祭りも、一気に日本に浸透しこの日は夜に仮装をしたり、子どもはお菓子をもらったりと全国あちこちでイベントが開催されるようになってきました。

そこで、一小も「外国語でハロウィン!」授業の流れはこんな感じ。

① 5年生、6年生、教職員(担任・有志)が仮装をして校舎内を歩きます。

② 事前にグループに1枚、プリントが渡されます。プリントには①から㉖まで番号が書いてあり、番号の横には英文が書かれてあります。

例えば、5 This room has many books.Don't be noisy here!,ok?

③ 仮装した教職員を見つけた5,6年生は事前に渡されたプリントの内容にあてはまる先生な

のか尋ねます。上記例だと、学校司書の先生に「Are youNo.5?」と尋ね、「Yes!」と言って

もらえばポイントゲット。

④ 制限時間の中で仮装を楽しみながらいくつポイントをゲットできるか競います。

数分後に仮装による行列が始まります。

5,6年の教室では、出発に備えて、子どもが衣装を整えます。

一人一人を見ると、そのいで立ち、本格的!

中には、メイクをしている子もいて、今日この時間を子どもたちも楽しみにしていることが分ります。

その頃、子どもたちの出発を待ちながら、衣装の着替えを終わった職員は職員室で仕事をして待ちます。

仮装の準備が終わった子どもたちがいよいよ歩き始めます。

仮装している先生方を見つけて、英語で質問をしてみよう!その前に、どんなことが書いてるか単語などを手がかりに読み取らないと。。。。。仮装しながら考えている姿がなんとも言えないかわいさがあります。

そして、質問。あたっているかな?

制限時間は40分あまり。どのグループが一番多く正解できたかは、ぜひお子さんにお聞きください。

5,6年と教職員(有志)がともに一体となり楽しんだ外国語の時間でした。

かわいい仮装、こわい仮装、おもしろい仮装がいっぱいでした。

学んだことを最高の姿で② 2・5・6年 ー令和5年度 桜水発表会ー

「学んだことを最高の姿で① 3・4・1年 ー令和5年度 桜水発表会ー」からの続きです。

④ 2年生『心をひとつに』

・ 音読劇 「スイミー」

・ 歌 「きぼうのうた」

⑤ 5年生『~繋ぐ~ 声や音が自分と友達を繋ぐ 5年生90人で心を合わせ演奏を届けます』

・ 輪唱「花のおくりもの」

・ リコーダー奏「星笛」

・ 器楽合奏「虹」「校歌」

⑥ 6年生『心をひとつに 伝えよう 奏でよう 輝く6年生!』

・ 鼓笛演奏

・ リコーダー奏「希望のうた」

・ 合唱「ふるさと」

参観いただいた保護者の皆様、いかがでしたか?

お子さんの成長を感じていただけましたでしょうか。

職員一同、どの学年の発表も子どもの心が伝わってきてこみ上げてくるものがありました。

今日、伝わってきた、子どもの純粋で、柔らかな、そして優しい心を大切にしながら、さらに一人一人が伸びるよう、今後も教育活動を進めていきます。

学んだことを最高の姿で① 3・4・1年 ー令和5年度 桜水発表会ー

快晴の土曜日。本日、桜水発表会。

この桜水発表会は、昭和44年の「たなばた音楽会」が始まりで、以来「桜水音楽会」「桜水発表会」と名称を変え、時期も秋に移し、今に至っています。

本校を卒業された保護者の方の中には、今日の子どもたち同様、ドキドキワクワクしながら、発表会を迎えた記憶のある方もいると思います。

桜水発表会に向けて、子どもたちは発表がよりよいものとなるよう練習を重ねてきました。

どの学年も、子どもの気持ちが伝わってくる発表でした。

では、発表のプログラム順に写真をご覧ください。今回は3・4・1年編です。

① 3年生『Smile for you! 元気いっぱい3年生!』

・ 斉唱「小さな世界」

・ リコーダー奏「この曲なあんだ」「レッツゴーソーレー」

・ ダンス「怪獣の花唄」

② 4年生『感謝 ~届けよう、わたしたちの元気~』

・ ダンス「よっちょれ」

・ 歌 「TODAY」「10才のありがとう」

・ リコーダー奏「もののけ姫」

③ 1年生『こころを1つにがんばろう みんななかよし すてきな なかま 1年生83名』

・ 斉唱「さんぽ」

・ 合奏 「ぶん ぶん ぶん」

・ 斉唱 「フルーツケーキ」「ベストフレンド」

気がつくと、記録写真は300枚超え。

写真の数だけ、子どもの一生懸命な様子をみることができました。

※ 「学んだことを最高の姿で② 2・5・6年 ー令和5年度 桜水発表会ー」へ続きます。

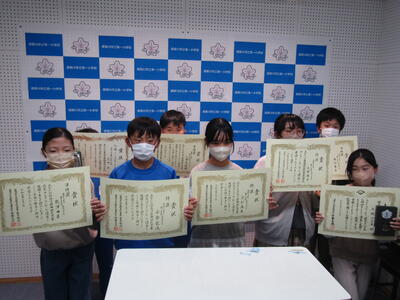

入賞おめでとう ー校内テレビ放送による各種コンクール等入賞者表彰ー

校内テレビ放送をつかって、各種コンクール等入賞者の賞状伝達を行いました。

今回、賞状を伝達したのは

・ トランポリン競技

・ 地区作文コンクール

・ 地区読書感想文コンクール

・ 県理科作品展

・ 地区小学生陸上交流大会

の入賞者に対して。

氏名等は、学校だより等でお知らせしています。

みなさん。入賞おめでとうございます。さらに高みをめざしてがんばりましょう。

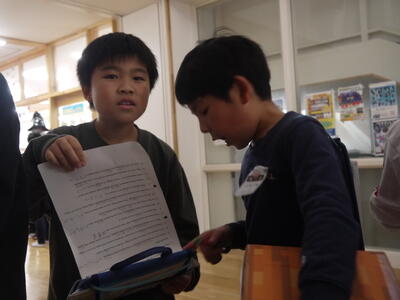

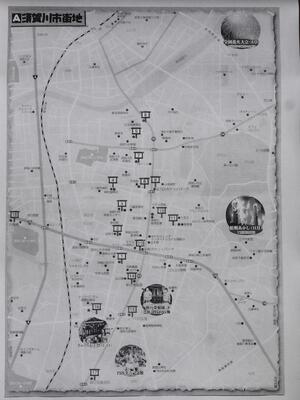

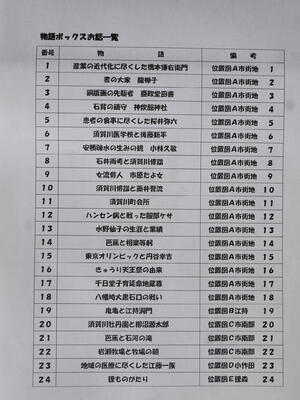

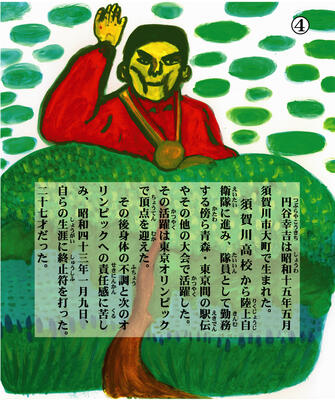

物語ボックスをさがせ! ー6年 総合「須賀川を調べ隊」の学習からー

6年 総合的な学習の時間の学習では、「わたしたちの故郷 須賀川」に目を向け、歴史、文化、産業などについて見いだした課題を解決したり調べたりする方法を考え、それをもとに課題を解決する学習を行っています。。

今回は、わたしたちの故郷 須賀川の歴史・できごと・偉人について調べていきます。

調べる方法は、市内に設置されている物語ボックスを見つけ、内容を読み、確認していくというもの。全部で24設置されていますが、市中心部には17設置されています。

他市ではあまり見ないこの「物語ボックス」は、「自分のまちを知ることでまちが好きになり、好きになることで住み続けたいと思うようになってほしい」という願いを込め、須賀川南部地区町内会協議会が設置しました。

結の辻。

ここに一度子どもたちは集まり、先生から指示を受けます。

ここから先はグループごとの活動。

さあ、探してみよう!

「あった!」

子どもはすぐに物語ボックスを見つけます。

「どんなことが書いてあるのかな・・・。」

子どもたちは、物語ボックスの文字に目を落とします。

実は、24の物語ボックスの物語は「須賀川に偉人が多くいること」「歴史をさかのぼるとたくさんのできごとがあること」などもあり、全部違っています。

こんな感じです。

「あった!」

地図をたよりに子どもは市街地を散策。あちこちで物語ボックスを見つけます。

気持ちのよい秋晴れも手伝って、探して歩くのも気持ちがいいです。

途中、ウルトラセブンにもあいさつ。

「シュワッ!!(こんにちは。)」

カネゴンにも。。。

「シュワッ!!(こんにちは。)」

・・・・・カネゴンは無言です。

さて。。。6年生のみなさん。

どんなまとめになるのでしょうか。

楽しみにしていますね。

歌!演奏!ダンス!劇! ー桜水発表会校内発表会ー

本番は28日(土)。「桜水発表会」。

本番に先がけて、今日は全校生で見合う校内発表会。

各学年ともこれまでの学習の成果を歌や演奏、ダンス、劇などで表現し、発表します。

体育館に児童全員集合。

校長の話が終わると早速3年生から発表披露が始まりました。今回詳しく解説してしまうと、本番の内容が分ってしまうので、今回は各学年とも解説なしの写真のみでのお知らせします。

どんな演目なのか写真をみて想像ください。

本番当日をどうぞお楽しみに。

1年

2年

3年

4年

5年

6年

他学年の発表を見る子どもたちの姿も大変立派でした。

3庇護には本番を迎えます。

さらに練習を重ね、一番の姿を皆さんに見てもらいましょう

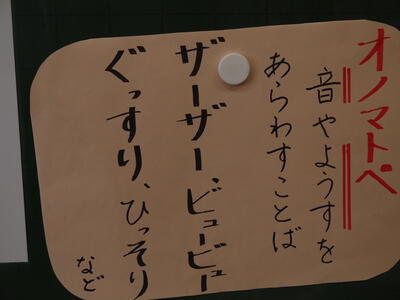

授業づくりで学校をつくる ーひまわり学級2クラスの授業に学ぶー

第一小学校は、授業づくりで学校をつくる取り組みを行っています。

今日は校内研修の日。

特別支援学級2クラスの授業公開。

授業の質を上げよう、こういう授業がしたいと全職員が一丸となって授業や授業での子どもの様子から学びます。

日々挑戦、これを継続させること。このことを大事に職員は子どもと向き合い、授業を進めています。

まずは、授業の様子を参観します。

ひまわり1

俳句づくりに挑戦。

季節にあった言葉を吟味しながら、子どもは一生懸命考え、5・7・5の俳句を作ります。みんな一生懸命。教師は、子ども全員が見渡せるよう真ん中にポジションを取りながら、必要なときに教えるようにしています。

「オノマトペ」。難しい言葉も教えてもらいます。これをつかって俳句ができるかな?

できた俳句を、黒板に貼って、みんなに見てもらいましょう。

ひまわり2

たこ焼きパーティーの計画づくり。

一台のタブレットを見合いながら、「ねぇ、これはどう?」「え、こんなことがかいてある」など確かめ合い、分かり合いながら学びます。

Aくんが、Bくんに「それ調べて。ぼく、タブレットもう一台持ってくる」と言うことも。解決すべき二つのことを同時に調べなくてはならない場面になったとき、Aくんからでた言葉です。子どもは必要に応じて台数を変えるのです。ちゃんと学び方を知っています。

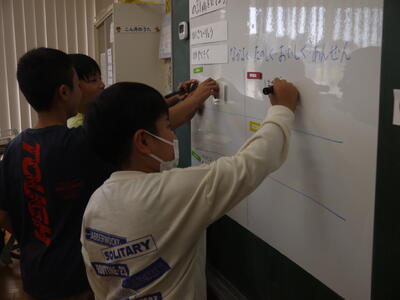

相談したことを黒板に書いてみよう。

少し前とは授業の様子が大きく変わり、穏やかに流れる時間と楽しそうに学ぶ子どもの様子を見て取ることができます。

子どもの成長に、参観者はびっくり。すばらしいです。

授業後のリフレクション。

授業や子どもから学ぶことは多くありました。

確認し合ったのは、「よい環境づくりがよい学びを生む」ということ。具体的には

○ 友達と机をくっつけ、子ども同士で学び合える場をつくってあげることが学び合いを生む。

○ グループに学習に必要な教材や教具、資料をいくつ与えるかで子どもの学び方が違ってくる。

○ 課題を吟味すること。子どもの実態に合った適切な課題が子どもを夢中にさせる。

○ 挑戦させること。レベルの高いこと、わからないことでも子どもは学べる。

の4つ。

たこ焼きパーティーの授業では、たこ焼き器を前に、「ぼくら6人、このたこ焼き器は一回で24個焼けるけど、一人いくつ食べることができるか?」とわり算の学習にまで発展。

すごいなぁ。

生活習慣を整えよう ー4年 学級活動 健康教育の授業から-

4年生が、健康教育を実施。

福島県の児童の肥満率が47都道府県中45位であることを踏まえ、県が積極的に行っている出前授業で、講師は郡山で医院を営む菊地信先生先生と同院の髙橋千春管理栄養士。

体育館に集まり、先生が指示し、始まったことは。。。

背中を合わせて、座った状態から立ち上がるということ。

うわぁ、できるかなぁ。。。。

しかもだんだん人数が増えていきます。むずかしい!

実はこれ、体幹がしっかりしていないと立ち上がることができないのだそうです。適度な運動ができているかできていないかを知るバロメーターにもなるとのこと。

うーん。なかなか難しかったようです。

さて、先生のお話です。

先生は、4年生のこの時期は体と骨が成長するまっただ中にあること。なので、運動がことさら大事であることなどを4年生に話します。

そして、最後に先生が話したこと。肥満を防ぎ、4年生のこの時期、健康に過ごすようにするのに大切なこと

適度な運動 十分な睡眠 バランスのよい食事

の3つに気をつけて、基本的な生活習慣を整えること。

ゲームをしすぎるのはちょっと心配。。。。。みんな気をつけようと先生。

最後は、代表の児童がお礼を述べました。

3つのことを気にかけながら、健康な毎日を送ることができるようにしていきましょう。(^_^)/

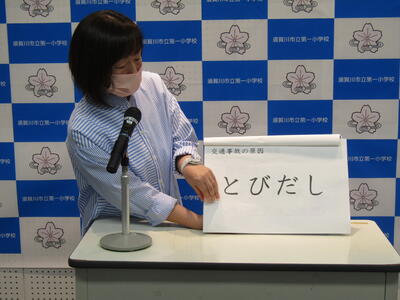

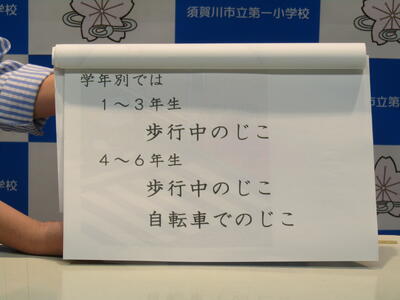

交通事故にあわないように ー命の大切さを考える日の集会ー

第一小学校は、東日本震災で学校が大きな被害を受けたことや大きな交通事故を経験していることから、「命の大切さを考える日」を設けています。

今年度は10月10日(火)から20日(金)の間に各学級とも「命の大切さ」を価値項目とした道徳の授業を実施しました。

そして今日、18日は、テレビ放送による集会を行いました。

1 校長講話

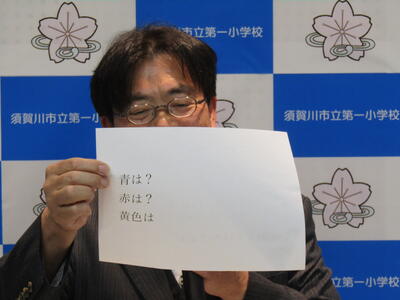

校長が子どもに話したのは「信号」のこと。

国、県、市町村は歩行者の交通事故を防ぐため、ガードレール、地下道、歩行者専用道路、踏切、信号機などを設置していること。

そのうち信号機は今から90年前に東京の銀座に設置されたのが始まりであり、今に至っていること等をまず話し、

そして・・・。

「「赤」「青」「黄」って、どんなことだっけ?」と子どもに問いかけます。

放送の仕事をしていた委員会の子どもに、聞いてみました。

広くは「赤は、止まれ」「青は進め」「黄は注意」と言われていますが、信号機の色の意味は、よく調べると

赤 ・・・ 渡ってはいけない

青 ・・・ 渡ることができる

黄 ・・・ (これから渡ろうとする人は)渡ってはいけない。(途中まで行ってしまった人は渡ることができる)

と言う意味なのだそうです。

集団登校も下校も、遊びに行くときも、信号機をよく見て交通事故に遭わないでほしいと願っています。

2 安全担当の話

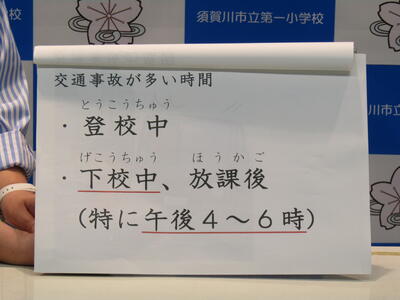

子どもが交通事故にあってしまうのが多い時間帯は、登下校中や遊びの行き帰りですが、特に下校の時間であること

原因の一つが「とびだし」であること

特に車の陰からとびだすと、走る車は泊まることができないこと

また、4年生から6年生は自転車での事故にも気をつけようという話がありました。

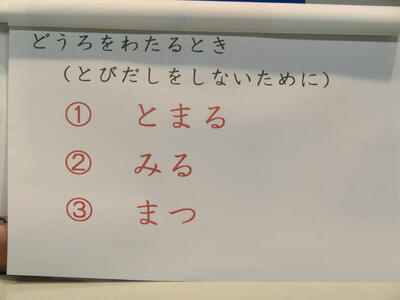

道路を渡るときに気をつけることです。

「止まる」「見る」「待つ」

命を大切にする大事な言葉です。

集会では、理科作品展の入賞者の表彰も行いました。おめでとうございます。

うれしい再会 「先生、おかえりなさい。」 ー先生の桜水発表会激励訪問ー

再会。

「あっ!先生!」

子どももたちは、先生の姿を見るとびっくりした様子をし、そして笑顔になります。中には駆け寄ってきたり手をふっつたりする子も。片手だけでは足りず、両手でしかもニコニコ顔で手を振る子どももいます。

先生はそんな子どもの様子を見て手を振り返したり、笑顔のお返しをしたり。そして、子どもの歩幅にあわせて一緒に歩きながら話をしてくれたり。

3月まで幾度となく見た光景。あのときと同じ。親身な姿、優しい笑顔。そのまんまです。

さて、今日、第一小学校の子どもにとってとてもうれしいできごとがありました。

3月まで、本校の教頭として勤務していた先生が、二週間後にせまっている桜水発表会の激励に来校。先生は今、いわき市の小学校の校長先生ですが、土曜日運動会だったため今日が振替休日だったとのこと、桜水発表会の日は仕事があってこれないとのことから、今日は学校に子どもや職員に激励をしに来てくれたのです。

「せっかくなので、子どもたちの様子を見てあげてください。」というお願いに快く「いいですよ。」と先生。各教室を訪問します。

半年ぶりに第一小学校の給食も食べてもらいました。

そして、

昼の校内テレビ放送にも出演してもらいました。

先生から「たった半年で、ずいぶん大きくなってびっくりしたこと」「校舎がきれいでこれからも大事につかってほしいこと」「集中して取り組む姿や楽しみながら授業に取り組む様子がどのクラスからもみられうれしかったこと」「一小のような子どもを今の学校でも育てていきたいこと」など話がありました。

そして、さいごに「桜水発表会がんばってね。いわきから、ずっと応援してるよ。」と。

先生、今日はありがとうございます。会えてうれしかったです。そしてがんばってるねと言ってもらってうれしかったです。

桜水発表会がんばります。

そして、先生。先生のこと私たちも応援しています。

今日はありがとうございました。

そして、夕方はこの先生も。

子どもが帰ってしまった後だったので、ちょっと残念でしたが「桜水発表会がんばって。そして、子どもたちにくれぐれもよろしく」と。

子どもたちのがんばりを応援してくれる先生がいっぱい。子どもたちは幸せです。

授業づくりで学校をつくる ー東海国語教育を学ぶ会 石井順治さんの訪問ー

第一小学校は、授業づくりで学校をつくる取り組みを行っています。

今日は,愛知県より東海国語教育を学ぶ会 石井順治さんが来校。一日本校の教育活動を参観しました。

石井さんは、授業づくりの第一人者です。三重県の小学校の校長を退職後は、東海国語教育を学び会の代表として活躍するとともに学びの共同体SVとして全国各地の学校の授業づくりと学校づくりを支える活動をされています。

この日は全学級を参観するとともに、代表授業も2つ参観。さらには授業リフレクションと全体講話と本校にとって充実した校内研修の日となりました。

なお、石井さん来校の話を聞き、市教育長はじめ指導主事や近隣学校の教員も来校しました。

1 全学級授業参観(2・3校時)

2 代表授業参観(4校時) 1年2組 国語 「くじらぐも」

3 代表授業参観(5校時) 3年3組 国語 「姿を変える大豆」

4 授業リフレクション・全体講話

全体講話では、急な話だったが、授業を開いてくれたことへの感謝を話された上で、全国現在21校の学校とかかわっているが、その中でもよく育っていて子どもの「おちつき」を感じたこと。これは、学び合うことによって、子ども同士の人間関係ができているからんほかならないこと。授業で聞くことを大事にしているからに他ならないこと。質の高い授業を目指して挑戦している現在は過渡期であり、もっともっと教師が伸び、子どもが伸びる可能性を感じたこと。そのために「一人の子どもも一人にしない」授業をめざしてほしいこと。など映像を用いて本校職員に話をしてくれました。

本校にとって大きな学びのある一日となりました。

実はこれで終わりではありません。

数日後、石井さんから学校あてにメールがとどきました。

添付の文書には代表授業をした2人の教員あてに「またやるぞ」という気持ちにさせてくれる授業分析とアドバイスがA4版用紙8枚にしたためられています。

感謝の気持ちしかありません。2人にとってだけでなく、学校も、「またがんばろう」と言う気持ちでいっぱいです。

また、石井さんが学校に来てくれる日を待ちたいと思います。

5年生宿泊学習 〜今日の日はさようなら〜

5年生宿泊学習 〜今日の日はさようなら〜

最後の活動、赤べこの絵付けを行います

どんなオリジナルの赤べこができあがるのでしょう

前もって考えてきたデザイン、おもいおもいに素敵な赤べこが完成したようです

絵付けの後に、退所式も済ませ帰路に着きます

5年生宿泊学習⑦ 〜野外炊飯!さあカレーはできるのか?〜

5年生宿泊学習⑦ 〜野外炊飯!さあカレーはできるのか?〜

いよいよ野外炊飯スタートです!職員の方から説明を受けて、班ごとにレッツクッキング!

釜の裏にクレンザーを塗ると、最後に洗い流しやすくなることもわかりましたね

無事にどの班も美味しいカレーライスが完成しました

「おこげ」を初めて食べた!自分たちで作ったカレーってめちゃくちゃおいしい!

たくさんの経験と発見にあふれた、とても有意義な時間になりました

5年生宿泊学習⑥ 〜2日目のスタートです!〜

5年生宿泊学習⑥ 〜2日目のスタートです!〜

青年の家の朝は、朝のつどいからスタートします

ラジオ体操もばっちり今日も最高の天気です

食堂で朝食を済ませた後は、ほとんどの人が初めてという、野外炊飯!

ご飯とカレーを班ごとに完成させます果たして美味しいお昼ご飯は完成するのでしょうか?

5年生宿泊学習⑤ 〜お待ちかねの…〜

5年生宿泊学習⑤ 〜お待ちかねの…〜

夕飯も食堂でみんなで食べます

夕食が終わったらお待ちかねの、キャンプファイヤー!

まだまだ楽しい活動は続きます

火の神より火の神子たちに、4つの火が与えられます

満天の星空の下、キャンプファイヤーを囲み、ゲームにダンス、とても楽しいひと時を過ごす事ができました

5年生宿泊学習④ 〜スコアオリエンテーリング〜

5年生宿泊学習④ 〜スコアオリエンテーリング〜

お昼は食堂で昼食ですラーメンまで食べられました

スコアオリエンテーリングは、さらに広範囲を散策します

磐梯山の山頂も綺麗に見える中で班ごとにスタート!ゴールも仲良く班の仲間たちとです

5年生宿泊学習③ 〜ここどこ?オリエンテーリング〜

5年生宿泊学習③ 〜ここどこ?オリエンテーリング〜

午前中の活動は、磐青の敷地内を巡るオリエンテーリングです

班ごとにゴールします

優勝は10班の皆さん!おめでとうございます

5年生宿泊学習② 〜磐梯青少年交流の家到着!〜

5年生宿泊学習② 〜磐梯青少年交流の家到着!〜

無事に自然の家に到着しました

入所式を済ませていよいよ1日目の活動開始です!

5年生宿泊学習① 〜いざ出発!〜

5年生宿泊学習① 〜いざ出発!〜

本日より1泊2日の宿泊学習に5年生が出発します

出発式もしっかりと行い、行ってまいります!

天気も最高!楽しく学んできましょう!

松明あかしのこととを知ろう! ー3年 総合的な学習の時間「須賀川お祭り探検隊」の授業からー

3年 総合的な学習の時間では、年間を通じて自分たちの町、須賀川市の観光、商店街、祭事などを知り、ふるさと須賀川市への愛着と誇りが持てるよう学習を進めています。

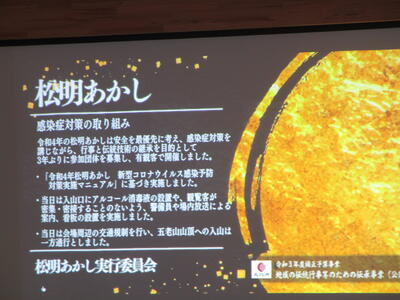

今回のテーマは、430年以上続く須賀川市のお祭り 松明あかし。

松明あかしは、戦国時代、この地を治めていた二階堂氏の須賀川城が伊達政宗によって滅ぼされた際、人々が手に松明を持って戦ったこと、その後、松明をたいて戦った人々を弔うために行っているものとされており、日本三大火祭りの一つに数えられています。

それらの歴史や、由来、松明の作り方など子どもたちはよく知りません。

そこでお願いしたのが、市の観光交流課の皆さんと松明あかしをもり立てる会の会長さん。

まずは、松明あかしの歴史や由来、実際のお祭りの様子などを知るため、一緒に動画を見ます。

「松明をどうやって作るのか」「どのぐらいの期間をかけて作るのか」「どうやって運ぶのか」等子どもたちの疑問はいっぱい。たくさん質問を会長さんにしました。

会長さんはていねいに答えてくれます。

一番大きな「大松明」は、長さが10メートル、約3トンの重さがあり150人の担ぎ手が運ぶことなどを聞かされ、子どもたちはびっくり!

さあ、次は、実際に松明を見てみてみよう。観光交流課の方が、約1/5スケールの松明の模型と、実際の大きさのタガ(松明の周りを固定する竹の輪)を準備してくれました。

うわぁーーーーでっかいし重い!!本物はこの何倍もあるの??

実際のタガの大きさにもびっくり!

でっかいなぁ。。。。。

当日、着る衣装、「はっぴ」も着せてもらいました。

松明あかしは、毎年11月の第に土曜日、翠ヶ丘公園内の五老山にて開催されます。

今年は11月11日。

詳しいこともわかったし、ぜひ家族の方と一緒に須賀川が誇る日本三大火祭り「松明あかし」にいってみよう!

ふくしま空港に出かけようそして公園であそぼう ー1年生活科「こうえんであきをさがそう」の授業からー

生活科の学習は、

○ 自分と身近な人々及び地域の様々な場所、公共物などとの関わりに関心を持ち、地域のよさに気づき、愛着を持つことができるようにすること

○ 集団や社会の一員として、自分の役割や行動の仕方について考え、安全で適切な行動をとることができるようにすること

を大きなねらいとしています。

これまで近くの公園に出かけたり、岩瀬牧場に出かけたりしてきた1年生の子どもたちが今回でかけるのは「ふくしま空港」と「空港公園」。

1年生は、この日を、とても楽しみにしていました。

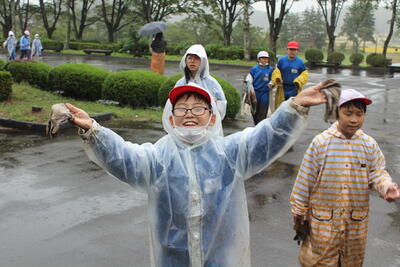

が、あいにくの雨。

「だいじょうぶ。行ってきまーす。」

バスで移動し、ふくしま空港に到着。

ふくしま空港は、今年、開港30年を迎えました。北海道や大阪方面への定期便があり、長年本県の空の玄関口としての役割を果たしています。

市内にある施設ですが、「初めて来た」という子どもも多く、わくわく感いっぱい!

飛行機が飛び立ちます

「すごいなぁ。この飛行機はどこに行くんだろう。」と子ども。

雨の隙間を付いて、ウルトラマンと一緒に集合写真もとりました。

シュワッチ!!

1年1組

1年2組

1年3組

ひどくなっていく雨に負けず空港公園に。

「安全に気をつけながら、公園で遊んで楽しいことをいっぱい見つけよう」

「はぁい!」

思い思いに子どもたちは散っていきます。

楽しい遊具がいっぱい。思いっきり遊びたかったけれど、ちょっと残念。

また、一番の目的は、「木の実などあきを探すこと」でしたが、みんな探せたかなぁ。。。

学校に戻ったら、「どんなものがあったか。」そして「誰とどんなことをして遊んだか。」振り返りながら取った木の実などで何かを作ろうね。楽しみです。

空港に戻ってお昼。空港の一部を借りてお弁当。

お目に降られてしまいましたが、それでも楽しかった一日でした。また行きたいですね。(^_^)/

シュワッチ!

授業づくりで学校をつくる ー3年 国語「ちいちゃんのかげおくり」の授業からー

(2週間ほど前の授業です。子どもと先生の姿がとてもすてきで、ぜひ紹介したいと思い、HPに掲載します。)

第一小学校は、授業づくりで学校をつくる取り組みに挑戦しています。

今回は、3年 国語「ちいちゃんのかげおくり(あまん きみこ作)」の授業。

この物語は長く3年生の教科書に掲載されている文学作品です。

授業は、本校の校内研修で開かれた授業で、本校教職員の他、研修センター指導主事も参観しました。

この作品の概要です。

第二次世界大戦の最中、ちいちゃん一家はちいちゃんとお父さん、お母さん、おにいちゃんと4人暮らし。あすはお父さんの出征。お父さんは家族に「かげおくり」の遊びを教えてあげます。足もとの自分の影をじっと見つめて10数え、空を見上げると影がそっくりに写って見えるというもの。「今日の記念写真だなぁ。」お父さんは出征していきます。

お父さんが出征後、家族は空襲にあいます。気がつくとお母さんもお兄ちゃんもいません。ひとりぼっちになったちいちゃんは、空腹に耐え、さみしさに耐え、そして、かげおくりをします。

さて、授業。

子どもたちは声に出して読みます。その声の様子から、何度も何度も読み込んできたことが分ります。

音読が終わると、「自分で読み取ったことを書き込んでいきましょう。」と先生。子どもは夢中。テキスト(文・ことば)と向き合い、どっぷりと物語に浸って、自分の考えを確かめたり新たな気づきを発見したり・・・。時折自分の考えを確かめるように友だちにささやく様子もみられます。

さて、12分ほど時間がすぎました。先生がうながすと読み取ったことを子どもは語っていきます。

まず子どもが注目したのは「空」。「青い空」ということば。

「空」という言葉がたくさん使われていること、しかもの空が防空壕の暗いイメージと違って「青い」ということ、そんなことから、ちいちゃんの気持ちに迫っていこうとします。

子どもの発言をよく聞くと「○ページの◎◎に」とか、「前には◎◎って書いてあったけど、」とかいう言葉が聞こえてきます。

これは、子どもがテキストを読みこんだ証(あかし)であり、テキストとじっくり向き合った証です。

そしてまた、友達の発言を聞いて「確かに」とか「違う」とか「えぇー!」とか言う言葉も聞こえてきます。

これは、聞き合っているという証であり、友達とつながっているという証です。

3年生でここまでできる様子から成長を感じます。

さて、子どもが語っている中で先生は一度だけこんな問いを子どもに投げかけます。

「ちいちゃんは家族にあえたのかなぁ。」

これに対しても子どもは、文章を手がかりに語っていきます。

「青い空から(声が)ふってくる。声が降ってくるって、変だよね。ちいちゃんにしか聞こえない声だ。」

「家族に会いたいっていうちいちゃんの気持ちがそういうふうに(そういう現象に)させたんだ」

と子どもたち。

すどいすごい。

参観者は子どもの読みの鋭さにびっくりさせられました。

授業も後半、ちいちゃんは幸せだったのかどうか、この1時間の読みを振り返りながら子どもは自分の考えをノートに書き込み、友達と考えを交流していきます。

最後は全体で相互指名までできるようになっている子どもに驚かされながら話を聞きます。

「あえて幸せだったかもしれないし、でも(死んで)悲しかったかもしれない。」

「あえてよかったと思うけど、(ちいちゃんのような)こんな人は増えてほしくない」

「「きらきら笑う」「走って」とか。。。。自分が死んだと気付かなかったけどちいちゃんは幸せだったのかな。」

「戦争がなく平和な世界だったらと思う。」

様々な考えが子どもからでてきてそれもまたすごいなと感心。

最後は役割読みです。もう一度読んでこの時間の学びを確かめます。

力強い声に、子どもの深い学びが感じられました。

みどころいっぱいの授業。子どもの学びの様子と先生が子どもの学びを支え、授業を作っていく様子に引き込まれた1時間でした。

授業づくりで学校をつくる ー校内研修 「教室のインクルージョン」ー

第一小学校は、授業づくりで学校をつくる取り組みを行っています。

今日は校内研修の日。

本市教育研修センター、教育支援センターの指導主事4名が来校。

まずは、授業の様子を参観します。

授業の質を上げよう、こういう授業がしたいと全職員が一丸となって取り組んでいます。

離席してしまう子どももほぼいなくなり、学び合う姿がどの学級、どの授業でも見て取ることができます。日々挑戦、これを継続させること。このことを大事に職員は子どもと向き合い、授業を進めています。

特に、さくら、ひまわり学級の子どもの成長に、来校した指導主事のみなさんはびっくりしていました。

子どもが下校した後は、研修センター・教育支援センター指導主事と一緒に学びます。

お題は「教室のインクルージョン ー子ども同士がお互いに困らないためにー」

かつてNHKで放送された他県の小学校の授業や生活の様子の動画を見て、自分だったらどうするかを考えます。起きた事例の一番のポイントは「自信」か「確信」か。

一人一人に居場所があり、子ども同士が支え合い、全体で響き合う。

教室がそういう場所となるよう、本校職員は日々挑戦しています。

10月10日は三重県より本校の取り組みの様子についてみたいといってくる方がいます。それを知った近隣の学校から自分もも参加したいと話がありました。本校の授業の様子を見ていただくことで、来校される方に大きな学びがあるように願っていますが、同時に本校の子どもと職員にも大きな学びのある一日となるようにしていきます。

郵便局とカルチャーパークにでかけよう! その2 ー2年 生活科「みんなでつかうまちのしせつ」の学習よりー

秋晴れ。絶好の校外学習日より。

2年生が郵便局とカルチャーパークの校外学習に行きました。

これは、生活科「みんなでつかうまちのしせつ」の学習によるもの。郵便局や遊園地といった自分の生活になくてはならない施設(郵便局)や娯楽を通して生活を楽しくしてくれる施設(遊園地)の見学、体験を通してみんなで使う施設について理解するとともに、見学の中で規則や友だちとなかよくすることを学んできます。

郵便局で学んだ子どもは、次の目的地、カルチャーパークへ。

はやる気持ちを抑えつつ、まずは秋晴れの中、お昼ご飯。

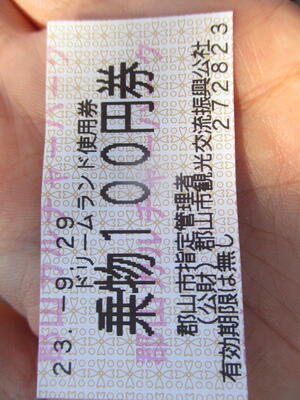

お昼を食べ終わったら、さあ、お待ちかね。カルチャーパークで遊んでこよう。

「友達となかよくすること」「使うときのきまりや時間を守ること」「安全に気をつけること」が約束です。

さあ、自分たちでチケットを購入して。

いざ、施設の様々なアトラクションへ!!

① メリーゴーランド

遊園地定番のメーリーゴーランド。いい気持ち~。(^_^)/

② グレートポセイドン

大きな船 ポセイドン号にのると船が大きく前後に揺れ出します。最高地点から低いところに向かうとき、落ちるような感覚になってちょっとスリリング。子どもは、へっちゃら、一緒に乗った大人は大変。

③ パラトルーパー

キノコのような乗り物が、ぐるぐると回ります。高くなるとちょっと怖い感じに。意外と子どもは涼しい顔。楽しいな。

④ チェーンタワー

ブランコに乗ってぐるぐる回ります。スピードも結構出ますが、へっちゃらです。

⑤ ジェットコースター

花形アトラクション、ジェットコースター。怖くないの?

⑥ 観覧車

高いところに到達したとき、思わず言いたくなることば。「みてぇー。ぼくたちのまち!!」

⑦ コーヒーカップ

子どもは大好きで、グルグル回すのですが・・・・。あんまり回すとよっちゃうよ。

⑧ 豆汽車

ドリームランド内をシュッシュッポッポ。

平日でしたので、施設はほぼ貸切状態。大満足の校外学習でした。

「友達となかよくする」「使うときのきまりや時間を守る」「安全に気をつける」全部◎(二重丸)です。

笑顔がいっぱいはじけていました。(^_^)/

またいきたいですね!!”

郵便局とカルチャーパークにでかけよう! その1 ー2年 生活科「みんなでつかうまちのしせつ」の学習よりー

秋晴れ。絶好の校外学習日より。

2年生が郵便局とカルチャーパークの校外学習に行きました。

これは、生活科「みんなでつかうまちのしせつ」の学習によるもの。郵便局や遊園地といった自分の生活になくてはならない施設(郵便局)や娯楽を通して生活を楽しくしてくれる施設(遊園地)の見学、体験を通してみんなで使う施設について理解するとともに、見学の中で規則や友だちとなかよくすることを学んできます。

1 郡山南郵便局

郡山南郵便局は、須賀川市から北に向かい郡山市に入ってすぐの安積町にあります。

用事がある人は、普段、カウンターのあるスペースしか入りませんが、今回は郵便局のバックヤードに案内してもらい、仕事の内容を教えてもらいながら実際の様子を見せていただきました。

広い空間に案内してもらいました。パレット(コンテナ)がいっぱい。

みんなびっくりです。

一体何をするところなのでしょう。

「あ!わかった。」

指さす先に「小名浜」の文字。

そうです。ここは配送先ごとに仕分けられ、これから運ばれていく小包を一時仮置くところ、仮置場です。

生鮮食品などは、冷凍・冷蔵が必要です。そんな小包はこちらで保管。大きな冷蔵庫です。

「ひぇー。寒い、寒い。」と子どもたち。

違うエリアに。

なにやらはがきを入れる機械が。入れられたはがきは、すっすっと送られていきます。

一体何の機械なのでしょう?

送られたはがきは、ここを通って、脇にあるいくつものはこの中にストンストンと入ります。

「あ!わかった。」

はこのラベルには地名(地区)が書いてあります。

そうです。ここははがきなどを振り分け、配送先ごとに仕分ける場所。機械は、書かれた郵便番号を瞬時に読み取る機械です。

郵便は、機械の力を借りてこうして仕分けられています。

ぼくも、遠くに住んでいるおばあちゃんにお手紙出そうかな。そのとき、ここを通っていくのかな。

そんな気持ちに子どもがなってくれたらうれしいです。

桜水健児 躍動 その2 ー岩瀬地区小学校陸上競技交流大会ー

昨日は速報で一日の様子をお知らせしました。

以下は、学校で撮った写真のうち、昨日アップでなかった競技やスタンドでの子どもの様子です。

ご覧ください。

「桜水(おうすい)健児」。

第一小学校は桜の木に囲まれていることや大黒池や釈迦堂川など水に囲まれていることなどから「桜水」とい言葉がシンボルとなっていて、よく使っています。

「桜水健児」とは力強い子ばかりを表しているのではありません。

桜の花ように鮮やかで、水の流れのようにしなやかで。。。

子どもの力が存分に発揮された一日でした。

桜水健児 躍動 その1 ー岩瀬地区小学校陸上競技交流大会ー

岩瀬地区小学生陸上競技交流大会。会場は鏡石町 鳥見山陸上競技場。

6年生全員が出場。一人一人のがんばりが光る一日となりました。

「100mB」。今までで一番の力強い走り。

自己記録を多くの子どもが更新しているはず。結果が届くのが楽しみです。

そして、各種目に出場した子どもたち。

力をだしきりました。

多くの種目で入賞者を出しました。中には1位となった子どももいます。(詳しい結果は学校だより、学年だよりでお知らせします。)

これだけの結果が出せたのは、もちろん努力して大会にのぞんだから。

暑い日も、風の強い日一生懸命練習しましたね。

でも、それだけではありません。

スタンドから力一杯応援する子どもや先生、保護者の方。

子どもはこの声を力に変えて競技にのぞみました。

子どもや先生、保護者の方は声を出し、出場している子どもの背中を押し続けます。

そのことを一番近くで見守り、感じた先生。

大人を泣かせてしまうほどのすごい力を6年生は持っています。

だからみんな、自信を持って。みなさんは何でもできるすごい力があるのです。

一人のがんばり。

一人じゃない。みんなが応援してくれています。支えてくれています。だから一人でも頑張れるのです。

6年生のものすごい力を見せてもらいました。

青空の下、記念写真

写真の記録はまだまだたくさんあります。後日また、皆さんに躍動の様子をお伝えします。(その2へ続く)

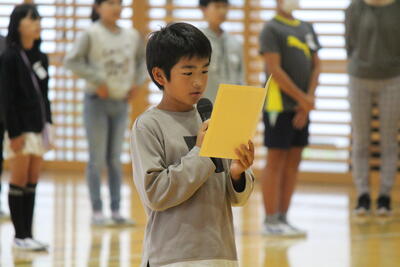

持てる力を存分に! ー岩瀬地区小学生陸上交流大会壮行会ー

「明日の陸上交流大会は予定どおり実施します。」という連絡がありました。

いよいよです。

今日のお昼の時間、6年生の壮行会を行いました。

選手入場!

二学期の始めから真摯に練習に取り組んできた6年生選手の入場です。

壇上に選手が整列。

校長の話に続き、選手の紹介がありました。

5年生代表から6年生へ激励と励ましの言葉が贈られます。

6年生のみなさんが大会に向けて練習に励む姿を見てきました。真剣に練習する皆さんがかっこよくて教室の窓からいつも見ていました。

いよいよ本番ですね。これまで練習してきたことを自身に変えてベストを尽くしてがんばってください。僕たち在校生は皆さんの健闘を祈って学校からエールを送り応援しています。

そして、気持ちのこもった力強いエールのプレゼント。

フレー!

フレー!

一小!!

6年生からは「力一杯がんばってきます」とお礼と感謝の言葉が。

明日は何とか天気は持ちそうです。

選手の皆さんのことを学校全体で応援しています。最高の記録をめざしてがんばりましょう。

リサイクルって? ー4年総合的な学習の時間「できることから始めよう」の学習ー

総合的な学習の時間での学習は見つけた課題について解決方法を考えながら探究的に学んでいきますす。

4年生は、「身の回りの環境」に問題意識を持って学習を進めています。今回の学習の場は「釜屋リサイクルセンター」。

古くなったり壊れたりして廃棄された車や家電製品などのゆくえについて体験的に学びます。

人数が多いため、ご厚意に甘えて時間差をつけて子どもたちは訪問。おかげさまでたっぷりと学ぶことができました。

以下に学習の様子をお伝えします。

釜屋さんについて最初に通されたのが会議室。釜屋さんで行っている事業の概要に説明を受けます。井亜大太パンフレットを読み、会社の方の話を聞きます。

ポイントはリサイクル。

古くなったり壊れたりして廃棄された車や家電製品は単に捨てるのではなく、「リサイクル」すること。ちょっと難しいけれどリサイクルは日本語になおすと、「再生利用」「資源再生」「再資源化」「再生資源化」などということです。

さあ、事業所の中を見せていただこう!

作業所に入る前にまず目にしたのは古タイヤ。ゴミにして捨てるのではありません。もう一度加工し直して再生タイヤにしたり、石炭に代わる燃料として利用したり。。。

廃車となった車発見!

どうなるのでしょう。。。

車は、修理するとき交換が必要になった車に使えるよう、使えそうなものを分解して取っておきます。

この車どこが再利用できるかな?作業をする方が再利用し、使えそうな部品を外していきます。

ドア

エンジン

バンパー

再利用できないものは取り外します。

エアバック

再利用できそうなものを取り外した後の車

あ!!

あ!!

あー!!

車は他の鉄くずと一緒にプレスされ、大きな塊になりました。これらは、別の工場で形を変え新たな形となって生まれ変わります。

廃棄されたテレビ、エアコン、洗濯機などの家電。

分解したときの部品の様子です。

これらも車と同じ工程をたどります。再利用できる部品を取り外し、部品ごとに分別。

最後のこった部品はもう一度新たなものに生まれ変わります。

プラスチックも一度細かくされて、今度は別の形になって、皆さんの手元に。

資源を無駄ににしない、地球の環境を守る。

釜屋さんの見学を通して、大切なワードが子どもたちの頭に浮かんできました。

よい学習ができました。

よい教師に ー教育実習の先生 実習終了のあいさつー

9月の初めから4週間。

第一小学校での実習を本日終えた実習の先生が全校生におわかれのあいさつをしました。

みんなが声をかけてくれたこと、自分の授業を真剣に受けてくれたことなど感謝の気持ちがいっぱいでした。また、休み時間一緒に遊んだことで、日焼けしたことを大学に戻ったとき、がんばった証(あかし)として大学の先生や友達に話すことも話してくれました。

本校を卒業した先輩でもある実習の先生。

一緒に遊んで、一緒に学習して。。

一生忘れないとも話してくれました。

今後ますます勉学に励み、よい教師になることを第一小学校の児童、教職員全員が願っています。

4週間お疲れ様でした。そして、ありがとうございました。

授業づくりで学校をつくる ー校内全体研修ー

第一小学校は、授業づくりで学校をつくる取組みを職員一丸となって推進しています。

26日は、須賀川市授業アドバイザーが来校。午前中、全クラスを参観。

各学級の授業の様子です。(しゃしんをとることができなかった学級はごめんなさ

ご覧のとおり、

本校では全学級で、ほぼすべての教科、すべての授業でペアもしくはグループによる学習が進められています。特別支援学級などの少人数の学級では、教師が教師ではなく、子ども(の役)になって子どもの学びをささえるなどの実践も行うようになりました。

この実践を継続したことにより、授業が変わり、子どもが変わり、そして学校もずいぶん変わりました。穏やかに学び合う様子があちこちで見られています。

午後は、中心授業の実施。。全職員が授業を参観し、学び合う時間です。

1年生 国語 やくそく(物語)の学習。

木の葉(エサ)のとりあいで、けんかをしていた3匹のアオムシが木のてっぺんに行ったとき、遠くに見えた海を見て、けんかしていることも忘れ、「チョウになったら、一緒にあそこ(海)に行こう」と約束をするという物語。

も緒方理を読んで、文章や言葉から考えを広げたり深めたりさせたいと考えている授業者。

授業が始まり、声に出して読ませます。

一斉読み。「○」読みと読み方を変えながら何度も何度も読みます。友達が読んでいるとき読んでいる文章を指でなぞるここ出てきます。

15分ほど読んだでしょうか。

「気になるところに線を引いてみましょう」と先生。

子どもたちは、一人で読み返しながら教科書に線を引いていきます。

次の15分間で、線を引いたところを出し合いながら全体で読みを深めていきます。

そして、最後はもう一度音読。

参観する職員も子どもの姿をみて、学ぶことの多い1時間でした。1年生でもここまで学び上手になっていることにびっくりです。

放課後、職員でリフレクション。

1年生の発達段階を踏まえたペア学習のありかたと国語の授業のつくりかたについて職員同士で、学び合いました。

一小は授業の質の向上をめざし、さらに授業づくりで学校をつくる取り組みをしていきます。

協力 自然 規則 ー4年生自然体験学習 その2ー

今日(26日)は4年生が楽しみにしていた自然体験学習の日。

二学期にはいってから、少しずつ準備をし、この日を迎えました。

大きなめあては「協力(する)」「自然(に親しむ)」「きまり(を守る)」の3つ。

午前中のフィールドワークに続いて、午後はどんな活動をしてきたのでしょう。

紹介していきます。

楽しみなお昼。お弁当。

おなかもふくれ、疲れもとれたところで午後の活動。

午後は屋内での活動「森のひょう本箱」つくりです。

○ 森のひょう本箱

木、葉、木の実など、様々な形や色の自然物をつかって、動物や人形などのオリジナル作品をつくります。

木、葉、木の実などは、自然の家の先生が準備してくれています。自分で好きな形や色の木などをとります。、

まずは、材料を取ってこよう。

持ってきた木などを眺めながらアイデアを絞り出します。

どんな作品を作ろうかな・・・・。

イメージが固まったら制作開始。

マジックで線を書いたり色をつけたりするのもOK。

できあがった作品をご覧ください。

かわいい作品がいっぱいできました。家に持ち帰って飾ってください。一生の記念です。

こうして、自然の家での活動は無事終わりました。

来年、5年生になったら(例年どおりの計画で行けば)、泊まりながらの宿泊学習が待っています。

「協力」「自然」「規則」。この目標は、今回の自然体験学習以上に大切になってきます。

楽しみですね。

学校へ到着。

雨の中の活動でしたが、楽しいことがいっぱいありました。

思い出は、学級で作文や新聞にまとめましょう。

楽しい一日でした。

協力 自然 規則 ー4年生自然体験学習 その1ー

今日(26日)は4年生が楽しみのしていた自然体験学習の日。

二学期にはいってから、少しずつ準備をし、この日を迎えました。

大きなめあては「協力(する)」「自然(に親しむ)」「きまり(を守る)」の3つ。

どんな活動をしてきたのか、2回に分けて紹介していきます。

○ フィールドワーク

自然の家に着き、「出会いのつどい(到着式)」を終えて最初に始まったのがフィールドワーク。

自然の家の裏山が舞台。木の枝などに取り付けた案内板をたよりに、きめられたコースを友達と協力しながら進みゴールをめざします。

コースは平地とは限りません。斜面を登ったり降りたりの難所もあり、子どもは冒険をしているような感覚になります。

ごらんください。

雨となってしまいましたが、さあ、スタート!

がんばっていきましょう。

道路からそれて山道へ。これから先、どんな景色が待ち受けているのでしょう。ワクワクする気持ちを抑えて前へと進みます。

しばらく登りが続いていましたが、この先、斜面を降りていきます。

気をつけて!

木の幹を伝いながら慎重に降りていきます。

足元は雨で普段の倍以上つるつるです。

次のグループも斜面を降りる地点まで到着。

少し急なのでびっくりしているようです。

決心して斜面を降りはじめました。

一転今度は登りです。しかも急な勾配です。

登れるかなぁ。。。

先に到着すると、下に向かって声をかけます。

「がんばれぇ!あと少しだぞ。」

再び太い道路へ。その先に待っているのは・・・・

なんだここは?キノコみたいな岩があります。

キノコ・・・

(↓ 山の中に生えていました)

ここは、自然の家に隣接する浄土松公園。雨や風の力で自然にキノコの形になってできたこの岩は見た目の通り「きのこ岩」と言われていて、県の名勝天然記念物に指定されています。「日本のカッパドキア」なんても言われています。

せっかくなので、記念写真。はい、チーズ

公園を抜けるとゴールは目の前

ついた!

雨で悪路の中でしたが、かえって経験できない経験ができてそれはそれでよかったです。

おつかれさまでした。

みて! すごいでしょう ーA B C D E F Gー

A,B,C、D・・・・・・。レゴブロックで作りました。

休み時間「校長先生、みてぇ。」ってニコニコ顔でもってきてくれました。

家で、YouTubeの動画を見て。アルファベットを覚えたそうです。

そごいなあ。。。。

うれしかったので記念撮影。

どうです?すごいでしょう(^_^)/

鳥見山陸上競技場 秋空の下で ーいわせ地区小学校陸上競技交流大会練習ー

10月に開催予定のいわせ地区小学校陸上競技交流大会への出場に向け、大会会場となる鳥見山陸上競技場で本校児童が練習を行いました。

この日は快晴。絶好のコンディション。

種目ごとに分かれての練習開始。

短距離走

障害走

長距離走

走り幅跳び

ジャベリックボール投げ

走り高跳び

当日は自己ベストタイムを出せるよう、あと少し、精一杯の練習をしていこう!

けがをしないようにね。。。。

みんなであそぼう! ー児童交流集会ー

本校は児童数が多いため、異学年の子ども同士が遊ぶ機会はあまり多くはありません。

そこで、児童会では、年に1回、縦割り活動による交流集会の機会を持っています。

活動メンバーは、縦割り清掃班のメンバーです。

さて、班ごとにどんな活動をしているのか、その様子をのぞいてみましょう。

定番のゲームから投稿者の知らない最新(?)のゲームまでやっていることは様々でした。

ハンカチおとし

定番のゲームです。にげろー!!

しっぽとりゲーム

ぼくのだいじなしっぽ、取らないでぇ。(^_^)

オ二ごっこ

広い広い校庭で。。。。。つかまるなっ!

ゴロゴロどっすん!

結構多くの班でこのゲームを楽しんでいました。ゲーム名は表記の名前で子どもには慕われています。

いすとりゲーム

みんな大好き定番の椅子とりゲーム。こちらも多くの班で行っていました。

ジャンケンして負けたら違う椅子にすわるゲーム

もはや、ゲームの名前は知りませんが、とにかく楽しそうでした。

どの班が風船を最後まで持っていることができるかゲーム

シートの上に風船を置いて、バフバフして落とさないゲーム!

ボウリング!

ペットボトルでボウリングのピンを作って。楽しそうです。

いつ誰が、どこで何した

「いつ」「だれが」「どこで」「なにした」をばらばらして、あらたな文章を作るゲーム。できあがった文章は、例えば「きのう、筆箱が、駅で、笛を吹いた。」的なメチャクチャな文章・・・。みんな大笑いでした。

紹介できなかった班の様子やゲームもありますが、とにかく楽しい1時間でした。時々こんな時間を作ってあげないとと子どもの様子を見て改めて思いました。

普段は清掃で一緒の異学年のともだち。1時間一緒に遊んで仲良しになれたことと思います。

福島県須賀川市大黒町100

TEL 0248-75-2851

FAX 0248-75-2852

e-mail sukagawa1-e@fcs.ed.jp