出来事

体育館いっぱいに広がるありがとう ー感謝の気持ちを伝える会ー

職員が卒業生から招待を受け、「感謝の気持ちを伝える会」が開催されました。

1週間ほど前、卒業生から職員全員が心のこもった招待状をもらっています。

それは、卒業式の予行がおわってからのことでした。

卒業生が、会場の準備を始め、職員案内します。

職員全員が案内され他席に座ると会が始まりました。

代表の卒業生が、感謝の気持ちを伝えてくれました。

「僕たちのことをいままでご指導くださってありがとうございました。ぼくたちはこんなに大きく成長することができました。学校での生活も勉強も運動も全部楽しかったです。あと数日で卒業します。のこされた日々を大切に過ごします。中学校に行ってもどうぞよろしくお願いします。」と代表の子ども。

そして、子どもたちから職員一人一人に家庭科の時間につくった布製のポケットティッシュ入れのプレゼント。

ミシンを使ってとても上手に縫えています。また、一人一人にメッセージも添えられています。大切に使いますね。わ。ありがとう。

そして・・・・・歌もプレゼントしてくれました。

プレゼントしてくれた歌は、一小にとって校歌と同じぐらい大切な歌「希望のうた ~カワセミのように~」です。

澄んだ歌声が体育館いっぱいに広がります。歌っている姿も凛としてまぶしいくらいに輝いています。職員一人一人の心に届くのは、子どもの歌声から伝わってくる「ありがとう」の気持ち。その気持ちがうれしくて、多くの職員が泣いてしまいました。

(動画でお届けできなくて残念ですが、)謳っている様子を画像でご覧ください。

希望の歌 ~カワセミのように~

校庭の桜が 春を咲かせる季節は 水辺のカワセミ 恋の詩をうたう

思いが届くと 甲斐甲斐しく愛を運ぶ オス鳥の翡翠色 煌めく飛沫あげて

迷うことなく 疑うこともなく 未来に向かって 今を懸命に生きている

信じてゆこう もう一度 夢見よう 願いの力で 扉を開けよう

手が届くのに 手を伸ばさないのは 人間だけだね カワセミのように

風よりも早く 希望へと突き進もう

素直になりたい いつも優しくありたい 大切な人守れる 本当の強さが欲しい

望んだ分だけ 傷つく日もあるけど 涙の分だけ 笑える日も必ず来るから

振り返らずに 立ち向かって行こう 僕らの未来は僕らが変えるんだ

深い巣穴に 差す光目指して よじ登り巣立つ カワセミのように

信じてゆこう もう一度 夢見よう 願いの力で 扉を開けよう

小さな手でも 繋げば大きな輪になる 諦めないで カワセミのように

風よりも早く 希望へと突き進もう

LALALA 胸に響くこのメロディーが

LALALA 強い絆になりますように

LALALA あなたにも僕らの空にも

LALALA 希望が降り注ぎますように

「ありがとう」をいわなければならないのは子どもたちでなく、むしろ職員の方かもしれません。

こんなにすてきな会をひらいてれくれて、ありがとう。

みなさんの「ありがとう」の気持ちが

逆に私たち職員一同には本当にうれしかったです。

ありがとう。

いっぱい、いっぱい、ありがとう。

堂々と、そしてりりしく一小らしく ー卒業式予行ー

3月14日。

卒業式を来週に控え、予行を行いました。

本校が行う予行は、本番のつもりで行うことが伝統となっており、予行であっても卒業生も在校生(5年生)も高い意識を持ってのぞみます。

ごらんください。

卒業生の姿!第一小学校自慢の6年生です。

見送る在校生の姿も立派です。

4月なれば6年生。立派な6年生になれますね。

堂々と入場する姿に思わず目をうばわれ・・・・

証書を授与する姿もりりしく。

別れの言葉のひとつひとつが、聞いている人の胸に突き刺さってきます。

ピアノを担当する子どももとても上手になりました。

職員も、子どもが最高の姿で式にのぞめるよう、一生懸命です。

放課後、子どもが帰った後、さらによくするにはどこをなおしたらいいか職員で話し合いました。あと数日あります。一小らしい卒業式を行う中で、子どもが最高の姿で巣立っていくことができるよう、職員も一丸となってがんばっていきます。

一小で過ごしたことを心の支えに ー6年生 第一小学校同窓会入会式ー

卒業まであとわずか。

14日、6年生80名が「第一小学校同窓会入会式」にのぞみました。

第一小学校の同窓会は、1890年(明治23年)に設立されたとのことで、134年続く会。卒業生が会員となるため、のべおよそ2万人の方が会員です。

会長が入会を祝い祝辞を述べます。

○ 同窓会会長の話(抜粋)

卒業生80名の皆さんの入会を心より歓迎します。

第一小学校を卒業した先輩には、ウルトラマンの生みの親、円谷英二監督や東京オリンピックのマラソン銅メダリスト、円谷幸吉選手など有名人を輩出しています。

卒業する皆さんは、6年間、勉強、スポーツなどに一生懸命取り組んできました。皆さんを支えてきてくれた家族や先生方に感謝していただきたいと思います。

6年前の入学式には同窓会長の私も参加しまた。そしてこれまで皆さんの成長する姿を見てきました。6年間の学校生活は楽しかったですか?

4年前には世界中でコロナ感染症・パンデミックが発生し、皆さんには不便な生活を強いられましたね。

先日はNAOTOさん、大黒摩季さんが来校しました。今回、震災の折、作詞作曲していただいた「希望のうた ~カワセミのように~」を一緒に歌いましたが彼らと校長先生が話していたとおり、この歌を大切にしていってもらいたいと思います。

これからみなさんは、中学、高校と進んでいきます。精一杯勉強やスポーツにがんばってください。夢は皆さんに秘められた可能性と行動力、実行力を付けることにより必ず達成できるものと信じています。

皆さんには、幕末に活躍した吉田松陰の言葉、「夢なきものに理想なし、理想なきものに計画なし、計画なきものに実行なし、実行なきものに成功なし、故に夢なきものに成功なし」を贈ります。

これからの中学校生活がすばらしいものとなるようエールを送りあいさつとします。

そして、入会記念として文鎮がわたされました。

これです。

文鎮について、 校長がこんな話を子どもにしました。

「みなさんの同窓会入会を祝って、第一小学校の「校章」【桜水】の文鎮が贈呈されました。校章の裏側には「2024」と刻まれていて今年卒業するみなさんにだけ送られるものです。お父さんやお母さんが第一小学校を卒業して同窓会のいわゆる同じ会員で、同じ文鎮を持っているかもしれませんが、刻印が違っていて、みなさんが手にしている文鎮は、皆さん80名だけのオリジナルですので大切にしてほしいと思います。

使っているとき、折に触れ、小学校で楽しかったことやがんばったことを思い出してほしいとおもいます。

最後に、入会にあたって代表の子どもが発表をしました。

○ 児童代表の話(抜粋)

わたしたち卒業生80名を同窓会に入会させていただきありがとうございます。

六年間はいろいろなことがありました。

コロナウイルス感染症の拡大によりマスクでの生活になり、あたりまえにできていたことができなくなってしまいました。

しかし、振り返ると楽しい思い出ばかりが浮かびます。それもたくさんの人々に支えられ、何不自由なく学校生活を送ることができたからなのだと卒業間近にしてそう思います。

この第一小学校でたくさんのことを学び、身に付けることができました。勉強はもちろん、人に対する礼儀や思いやり、社会のルールを守ることの大切さ、自分の目標を持ちあきらめずに努力することの大切さ、仲間とともに力を合わせることの喜び、今、第一小学校で学ぶとができたことに感謝の気持ちでいっぱいです。

どうかこれからも、第一小学校を卒業するわたしたちを見守り教えてください。

最後は校歌をみんなで歌いました。

同窓会入会記念品の校章「桜水」の文鎮と、第一小学校「校歌」を、心のよりどころの一つとして、未来へ向かって歩んでほしいとと願います。

下記は同窓会役員の皆さんです。よろしくおねがいします。

あの日のことを忘れない ー震災を考える日ー

13年前の今日、2011年3月11日 14時46分。東日本大震災。

第一小学校は、校舎、体育館、校庭すべてが使えなくなりました。幸いにもけがをした児童、職員がいなかったことが奇跡でした。

地震後、第一小学校は子どもを二つに分け、第二小学校と第一中学校の校舎の一部を借りて授業を行ったり、並木町のグランドにプレハブ校舎を建てそこで勉強したりと、現在の校舎ができ、戻ってくるまで4年半の年月がかかりました。

第一小学校では、これらの経緯を踏まえ、防災の大切さや命の大切さを考え、多くの人からの支えがあって今の第一小学校があることを認識し、感謝の気持ちを持つことができるようにする機会とするため、毎年3月11日を「震災を考え る日」として、避難訓練や校長の講話などを行っています。

その様子をお知らせします。

教室で過ごしていると、緊急放送が!

「ただいま、大きな地震がありました。児童の皆さんは、机の下など安全な場所に身を隠してください。」と放送。

すると・・・・

↓

↓

ちゃんと話を聞き、指示どおりに動ける1年生。すばらしいです。

その後、しばらくしてまた放送があります。

「地震がおさまりました。児童の皆さんは先生の指示で避難の準備をしてください。」

子どもは、一言もしゃべりません。えらいです。

そして、「避難開始!」の放送とともに、校庭へ。

第一小学校は、今年不審者者対応の避難訓練を含めると全部で4回、避難訓練を実施しました。回を増すごとに要図になりました。今回は今までで一番すばらしいです。

しかし、訓練は訓練でしかありません。いざそうなったとき、しっかり自分の意那智を自分で守ることができるよう、日頃からきちんと意識を持っていたいものです。

避難訓練、頑張りました。

さて、教室のもどってから、校長の話。校長はプレゼンを使って、

○ 地震が起きたときのこと

○ 学校が使えなくなって大変だったこと今の校舎に戻ってくるまで4年半かかったこと

○ 地震から学んだこと、忘れてれてほしくないこと

の3つを話しました。

そして、「地震から学んだこと、忘れてれてほしくないこと」は次のことを話しました。

○ 命はかけがえのないもの。大切に。自分の命は自分で守る気持ちを持ってほしい。

○ 多くの人に支えてもらって、今があること。感謝の気持ちを忘れないでほしい。感謝の気持ちを忘れなければ、やがて感謝される人になれるはず。そういう人になってほしい。

○ 今、能登半島では大きな自信が起きたことで、同じように苦しんでいる方々がたくさんいる。その方々の気持ちによりそえる心の優しい人になってほしい。

子どもはしっかり聞いてくれました。

そして、14時46分。。。。。。。

児童も職員も一緒に黙祷を捧げました。

真剣に黙祷を捧げる子どもたち。

この子どもたちが、平和に穏やかに過ごせる未来であってほしいなと願っています。

歌い継ぐ 希望のうた ー大黒摩季さん、NAOTOさんとともに希望のうた交流会ー

東日本大震災から間もなく13年がたとうとしています。

節目となる日が近づいているこの日、本校に日本を代表するビッグなアーティストが来校。子どもたちとふれあう機会を持ちました。

来校したのは、シンガーソングライター、大黒摩季さん、そして、バイオリニスト、NAOTOさんです。

二人は一小にとって大事な歌、「希望のうた カワセミのように~」の作曲をNAOTOさんが、作詞を大黒さんがしてしていて、折にふれ学校を訪れ、子どもと交流の機会を持ってくれています。

子どもたちの待つ体育館。子どもたちが拍手で大黒さんとNAOTOさんを迎えます。

希望のうた誕生の経緯は校長が話しました。

《校長の話》

第一小学校は、13年前の2011年3月11日の東日本大震災の折、校舎、体育館、校庭すべてが使えなくなりました。その後、第一小学校の子どもを二つに分け、第二小学校と第一中学校の校舎の一部を借りて授業を行ったり、並木町のグランドにプレハブ校舎を建てそこで勉強したりと、現在の校舎ができ、戻ってくるまで相当な年月がかかり、大変だった時期があります。

先が見えずに、当時の子どもたちも先生方も、そして家族や地域の方も絶望的な気持ちで、毎日を過ごしていましたが、第一小学校の大変さを知り、歌で力づけてあげたいとNAOTOさん、大黒摩季さん、そして柏木広樹さん、啼鵬さんが「希望のうた ~カワセミのように~」をつくり、第一小学校に応援歌としてプレゼントしてくれました。

この歌をつくるのに、NAOTOさんも大黒さんも校舎が壊れて誰もいなくなってしまっている第一小学校を訪れたり、第一中学校や第二小学校で過ごしている第一小学校の子どもたちの様子を遠くから見届けたり、当時の一小の子どもからどんな歌にしてほしいか聞き取ったりしながら心を込めて歌を作ってくれました。

歌がプレゼントとして届いたのは、地震があった日から9ヶ月後の12月でした。子どもや先生方はとても喜び、全校生で練習を繰り返しました。

歌が届いてから初めての卒業式は、第一小学校の体育館も地震で壊れ使えなかったため、市の文化センターで行いましたが、それは、はじめて「希望のうた」を世の中にお披露目する機会でもありました。

歌詞には「ぼくらの未来はぼくらが変えるんだ」とあります。子どもたちは泣きながらこの歌を歌い、それでも前を向いて学び舎を後にしていきました。

以来、この歌は第一小学校の校歌と同様に、大切な歌としてずっと歌い継がれ、今に至っています。

去年、多くの方の理解と協力を得て、昇降口前に「希望のうた」の歌碑が完成しました。そして、NAOTOさん、啼鵬さん、来賓の方々の臨席の中、除幕式を開催しました。2年生以上の人は覚えている人もいるかと思います。

二人を歓迎して代表の児童があいさつ。

《あいさつ文》

希望の歌を作ってくださった大黒さん、NAOTOさん、今日はようこそ第一小学校へおいでくださいました。わたしたちは希望のうたが大好きです。第一小学校では毎年10月に桜水発表会という学習したことを家族や地域の方々に見ていただく行事があります。その中でわたしたちは「希望のうた」を歌やリコーダーで演奏しました。私は「信じていこう もう一度夢を見よう 願いの力で扉を開けよう」という歌詞が気に入っています。それは、自分を信じて目標に向かってがんばることです。夢や願いは叶うと思えるからです。わたしたち6年生はもうすぐ卒業です。卒業式の最後の退場曲にわたしたちは「希望のうた」を選びました。大好きな曲につつまれて第一小学校を巣立ちます。わたしたちが卒業してもこの歌は変わらず歌い継がれていきます。あらためてステキな曲を作ってくださりありがとうございます。

そして・・・本校の凄腕ピアニスト(職員)の伴奏、NAOTOさんのバイオリン、大黒さんの歌という豪華すぎるメンバーと子どもたちがともに歌う「希望のうた」!

体育館いっぱいに、優しさで包み込まれます。

大黒摩季さん、NAOTOさんそれぞれに話がありました。

NAOTOさんの話

地震のこと、第一小学校のことは、お父さん、お母さん、地域のみなさんから聞いて知っているかと思います。今こんなに新しいステキな校舎になりましたが、これはいろいろな人の思いがあってこんなにステキな校舎になったんですよね。毎年毎年、6年生が卒業し、1年生が入学して入学してくるのでリレーのように大切に使ってほしいなと思います。その中で、共通項の一つとして曲をかくきっかけをもらえたのはとてもうれしかったことです。みなさんは一年に何回ぐらいこの歌を歌いますか?ぼくは、この曲を作りましたが、歌っている回数はぼくなんかよりはるかに多いと思います。そういう意味では、この曲はすでに皆さんの曲になっていると思います。そういう曲を書かせてもらい本当にうれしいです。これからも大事にかわいがってあげてください。

大黒摩季さんの話

今日は、皆さんと一緒に「希望のうた」を歌えてとっても感動しています。私は小さいころから歌を歌うことが大すきでした。例えば友だちとけんかをしても(授業などでは)一緒に同じ歌をうたをうたいます。そうするとみんな同じ気持ちになれるます。私は歌に救われて、歌が友だちをたくさん作ってくれました。一緒に歌うとどんどん友だちが増えていきました。だから歌で生きていきたいと思いました。この歌の歌詞は地震にあって困ってしまっている第一小学校の様子をNAOTOさんがみて、みんなが大変な思いをしているから何とかしてほしいという願いに応えてできた歌です。今、同じ思いを能登半島の人たちが同じ苦しい思いをしています。皆さんも大変さを乗り越えてきて今があるので、今度は能登半島の人たちを応援してあげてください。希望のうたは友だちが苦しくなったり困っていたり一人ぼっちになったりしているときにその友だちと一緒に歌ってあげてください。そうすれば、きっと友だちは笑顔になれます。大切に歌い続けてくださいね。

話をもらった後、代表の児童から花束のプレゼント。

一緒に記念写真も撮りました。

最後は、全校生で記念写真。

大黒摩季さんとNAOTOさんがどこにいるか分かりますか?

ここにいます。

こうして、希望のうた交流会は終わりました。

最後の退場は、子どもたちも別れを惜しみ拍手が鳴り止みませんでした。

帰り際、希望のうたの歌碑の前で。

「震災の前のような桜並木にもどれ」と願って植樹した校舎新築当時の際、植樹した桜の写真に希望のうたの歌詞を添えたパネルにサインもいただきました。今後、「希望のうた」の作者でもあるあと二人、柏木広樹さん、啼鵬さんが来校したときサインを入れtもらってパネルは完成します。

今回の様子は、テレビ、新聞等メディアで多くとりあげられましたので、ぜひごらんください。

きっとまた学校に来てくれるはずです。

そのときまで、第一小学校は子どもたちが、希望の歌を歌い継いでいきます。

↓ 震災以降の歴代の校長先生、PTA・地域の代表の方と

歌い継がれる「希望のうた」 ー啼鵬(ていほう)さんからピアノソロ譜のプレゼントー

啼鵬さん。

作・編曲家にして、様々な楽器の演奏をするマルチプレイヤーです。NHKの朝ドラの作曲を手がけたり、よくテレビにでている演奏家の楽曲の作編曲を手がけたり。。。「バンドネオン」という楽器をひきこなし、多くのステージにたったり。。。とにかく有名な方です。

震災で大変な状況だったとき、応援ソングとしてプレゼントしてもらった「希望のうた ~カワセミのように~」。あれから10年以上たちましたが、本校では校歌と同じぐらい大事なうたとして子どもたちが歌い続けています。

この曲の作詞作曲、編曲に携わったのが、NAOTOさん、大黒摩季さん、柏木広樹さん、そして啼鵬さんの4人です。

その啼鵬さんに「ピアノのソロ譜がほしいです」とお願いしたところ。。。。。。

ジャーン!!

いただいてしまいました。メールにはこんな一文が添えられていました。

「最初に楽曲をお渡ししたとき、ピアンソロ譜を差し上げず、ピアノ伴奏譜と、鼓笛にパート譜だけでした。当然渡すべきものだったのに失礼しました。お代はいりません。ゴージャスにつくっておきました。(^_^)」

感謝の気持ちをどう伝えたらいいか。。。本当にありがたいことです。

現在、

ゴージャスな仕上がりのピアノ譜をよみ、本校のピアニストが目下寸暇を惜しんで練習中です。お披露目は卒業式!!「卒業生をこの曲で送り出してあげたい」そんな思いでいます。

実は、啼鵬さんは、昨年、NAOTOさんといっしょに来校し、歌碑の除幕式にきて立ちあってくれました。

そして、当時5年生だった現6年生にバンドネオンを弾いてミニコンサートもひらいてくれました。

「希望のうた」が学校と子どもたちと、歌をつくってくれた方とをずっとつなげてくれています。啼鵬さんの気持ちをありがたく受けとり、さあ、卒業式でゴージャスな希望のうたを奏で、卒業生を送りましょう!

よりよい学校にするために ー第3回学校評議員会ー

3月4日(月) 第3回学校評議員会を開催しました。

学校評議員の制度は平成12年の学校教育法施行規則改正により地域のみなさんの学校運営への参画を目的に制度化されたものです。。

本校では地域各団体の代表の方など5名の方に学校評議員を委嘱しています。

第3回目となる今回は、一年間の教育活動を振り返り意見をもらい、もらった意見を参考に校長が次年度の計画づくりをすることが、会議開催の目的です。

まず、校長が、今年度の教育活動の反省等について説明します。

本校では教育目標を達成することをめざし、例えば「学校がが楽しいと答える子ども95%以上(ふくしま学力検査アンケート調査)」などのように、具体的な数値目標を全部で13項目設定しています。

それらの達成状況について校長は説明していきます。

その後、全学級の授業の様子や施設等をみてもらいます。

ペアやグループによる学習は、日常です。

また、卒業式も近いことから、6年生と5年生合同での練習の様子も参観してもらいました。

戻ってきて意見や感想をもらいました。 次のような話をもらいました。

○ 机の配置の仕方がこれまでとは一変しており、子どもが楽しそうに学んでいる

○ 落ちついて学んでいる。また、生活が充実している様子がうかがわれる

○ 子どもも教師も自然体

○ HPが充実している。楽しみに見ている

○ 子どもや保護者の学校教育へのアンケート結果がとてもよい。

● 教師が子どもと向き合うための働き方改革が進んでいると聞いている。行事等を見直したとき、子どもの充実感が

減るのではないかと心配

● 保護者とさらに連携を深めてょしい。

そして、さらに昨今、全国的な傾向である「教員不足」について本校に影響があるのかなど積極的に質問や意見交換がありました。

来年度の教育課程もほぼできあがりました。いただいた意見を大事にして次年度も充実した教育活動を進めていきます。

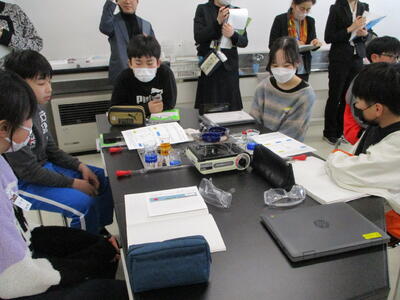

授業づくりで学校をつくる ー6年 理科「水溶液の性質とはたらき」の授業からー

第一小学校は、授業づくりで学校をつくる取り組みを行っています。

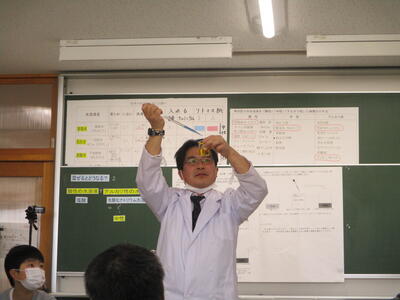

前回報告できなかった北海道大学教授 守屋 淳さん来校の際の代表授業の様子についてお伝えします。

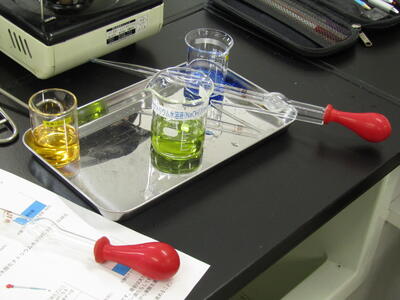

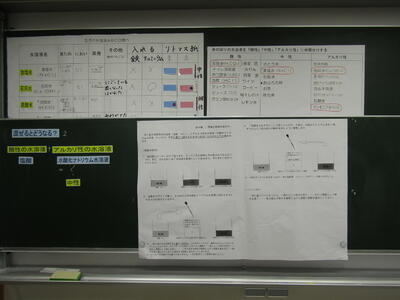

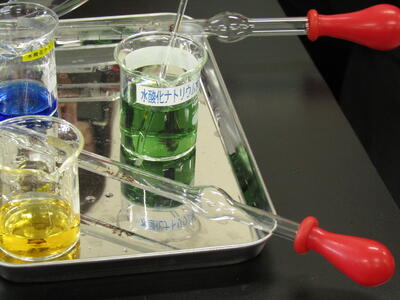

本単元は、「水溶液には気体が溶けているものもあること」「水溶液には金属を溶かす性質を持つものもあること」「水溶液は酸性、中性、アルカリ性に分けられること」などを実験を通して理解しながら、水溶液の性質とはたらきについてとらえることがねらいです。

本時は、1「酸性とアルカリ性の水溶液を混ぜるとどうなるか実験を通して知る」つまり、「中和」について理解することがねらいです。

実は「中和」については小学校の理科では扱いません。中学校3年生の内容です。本時は、水溶液には酸性、中性、アルカリ性の性質があることを知り、「混ぜるとどうなるの?」という問いを持った子どもの問いを何とかしようと授業者がチャレンジした授業です。

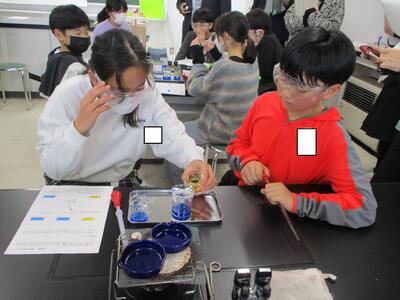

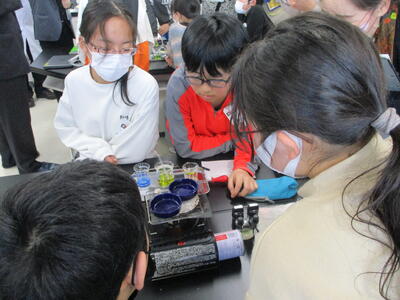

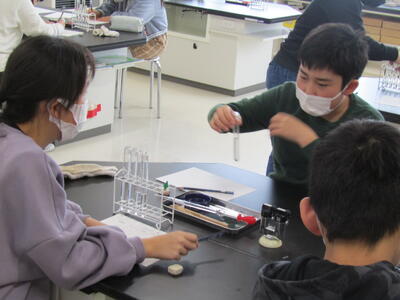

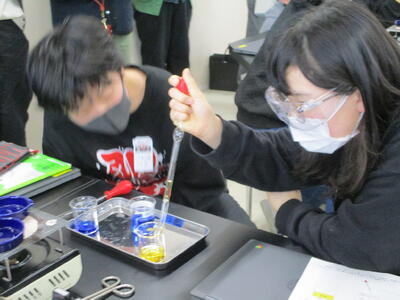

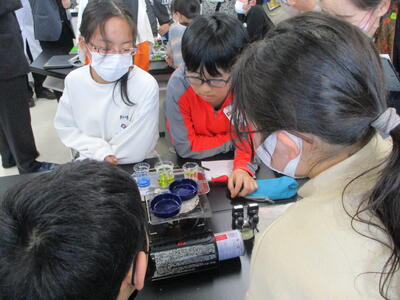

授業の様子です。。。。。

4人グループの机上にはペアで実験を進めることができるよう、2セットの実験器具が意図的に置いてあります。ペアで実験し学んだことを4人グループで確かめ合えるようにすること、誰一人傍観者が出ないようにすること・・・。教師の意図はそこにあります。

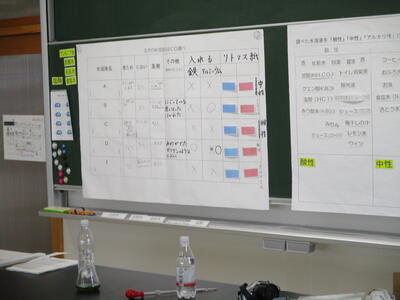

「混ぜるとどうなる?」授業者は何も言わず黒板こう記し、同じ濃さの酸性の塩酸とアルカリ性の水酸化ナトリウム水溶液をまぜるとどうなるかを問いかけます。

一番前の女の子が「全然分かりません」と答えます。次に男の子は「わかんないけど、、、、酸性とアルカリ生を混ぜるんだから中性、、、、かな?」と曖昧な答え。

「分からない」ことを「分かる」ようにするのが授業。従って子どもの「分からない」はことさら大事にしないといけませんし、本来、授業は「分からない」から授業の足場をつくっていかなければなりません。

分からないことを分からないと言える子、それを受け入れ全員で寄り添える学級。本校の子どもはそこまで育っています。

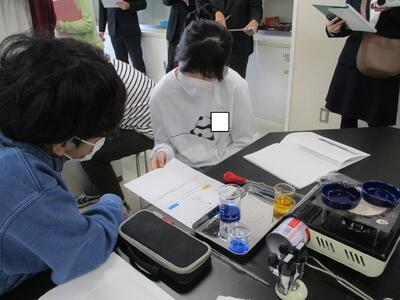

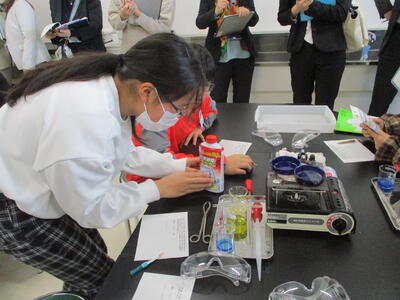

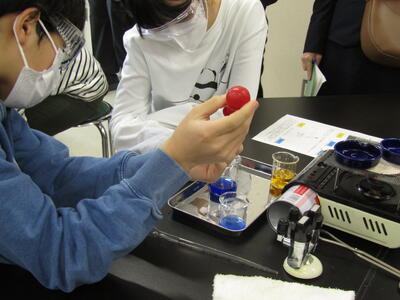

「じゃあ、分かるようにしていこうか」と授業者は指示書を渡します。指示書も同じように二人で一枚。ペアでの学習を意図的に促しています。

指示書を作成し、配布するようになってから授業者が実験の手順や実験の仕方をくどくど説明することがなくなりました。こどもも、実験で困ったときは、授業者にたよることなく、実験をしながらもう一度指示書に戻って確認できます。

ここまで5分。一般的に活動に入るまでの時間は5分以内が有効とされています。だから間のびは禁物。授業者の長い話も禁物。子どもの意欲が下がってしまうからです。

「さあ、はじめよう。スポイトだけ混ぜる水溶液ごとに使うの気をつけてね。」と授業者。

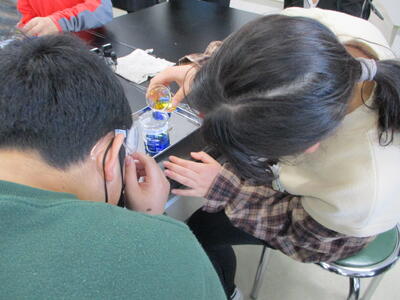

共同と探究ー。わからいを分かるようにするための子どもの探究活動の始まりです。

授業者は、全体が見える位置にポジションを取り、子どもの活動を見守ります。子どもを信じ子どもの活動を保障します。

子どもはみな夢中。一人ひとりが学びの主人公。誰一人学んでいない子どもはいません。すごいことです。

「最初は大胆に入れてもいい」と指示書には書いてありましたが、子どもは慎重。それはそれですばらしいです。

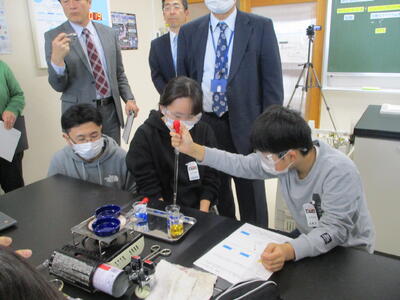

「・・・!」全体を見ていた授業者が動きます。同じ濃さだった塩酸と水酸化ナトリウムが実は微妙に濃さがずれていて、期待した結果が得られていないペアがあったためです。

授業が始まって25分ほどたったとき、授業者は子どもの活動を切ります。

そして、全員が実験結果を共有できるよう最後に演示して見せます。

「アルカリ性の水溶液に酸性の水溶液を混ぜると・・・・・・ほら!」

「うわー!!」

BTB溶液が緑色になると、歓声を上げる子どもたち。すでに結果が分かっている子どもたちも歓声を上げます。こうして子どもたちは、自分たちが学んだことを振り返り、納得していくのです。

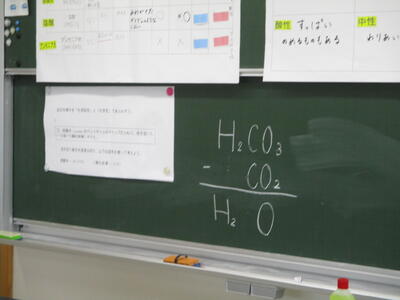

学びはこれで終わりではありません。課題の総括として、授業者は「同じ量、同じ濃さの塩酸と水酸化ナトリウム水溶液を混ぜたら中性の水溶液ができた。どんな水溶液ができたか化学式を使って考えなさい。(塩酸・・HCl 水酸化ナトリウム水溶液・・NaOH)」と問います。

元素記号や化学式はこの単元に入ってから少しずつ学ばせていたとはいえ、これもまた中学生の学習内容。

前時までにも

○ 炭酸水のペットボトルのキャップをひねり、栓を抜いたら泡(二酸化炭素)がでた。泡が出た後の水溶液は何か、 右を使って考えよう。(炭酸水・・・H2CO3 二酸化炭素・・・CO2)

○ 塩酸にスチールウール(鉄)を入れたら泡(水素)が出た。泡が出た後の水溶液は何か、右を使って考えよう(塩酸・・・HCl スチールウール(鉄)・・・Fe 水素・・・H2)

○ 塩酸にアルミ箔(アルミニウム)を入れたら泡(水素)が出た。泡が出た後の水溶液は何か、右を使って考えよう。(塩酸・・・HCl アルミ箔(アルミニウム)・・・Al 水素・・・H2)

○ 水とけむりを混ぜたら酸性の水溶液になった。酸性の水溶液は何か右を使ってで考えなさい。ただし、けむり(S)は、空気中で酸素(O2)と結合する。(けむりと酸素の結合物質・・・SO2(二酸化イオウ) 水・・・H2O)

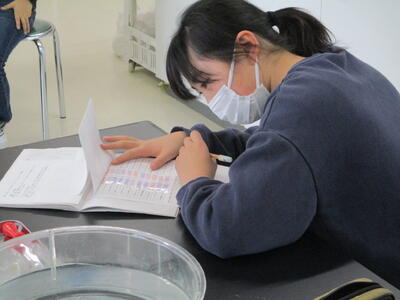

と、頭の中で現象の変化が納得できるよう化学式を用いて考えさせてきました。子どもは化学式を自分たちなりにたし算やひき算のようにして考え、考えたことをタブレットで確かめながら理解してきました。

今日も同じように、難問ですが、子どもは果敢にチャレンジします。分からないときは、一人で悩まず、友だちと支え合いながら「どういうことなのか」探究し、学び合います。本当にすばらしい子どもたちです。そして、、、しばらくすると、、、、、

「できた!! NaCl + NaOH → NaCl + H20 え? NaClって・・・・え?塩?・・・『NaCl + H20』って塩水?食塩水になっちゃうの??」と驚きの声。

授業者は、まぜあわせて中性になったその液体を取り、蒸発皿で蒸発させるよう指示します。

(食塩が析出したことに) 「うわぁ・・・・!!」と子どもたち。

子どもは学ぶ、学ぶのです。

授業の残りもあと5分ほど。

授業者はどうしようか悩んだ末に、「できるところまで進めよう」と決断し、さらに学習を進めます。

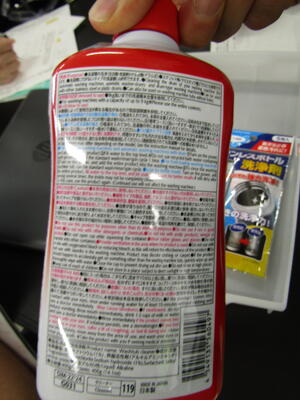

机上に、具体物とプリント。

プリントには、

誤って「まぜるな危険」と書いてある塩素系洗剤と酸素系洗剤を同時に混ぜて使ってしまった。これは大変危険である。危険な理由を化学式を使って考えなさい。なお、塩素系洗剤の主成分は次亜塩素酸、酸素系洗剤の主成分は塩酸である。(次亜塩素酸・・・HClO 塩酸・・・HCl)

と書いてあります。

さあ、考えてみよう!

みなさん、わかりますか?

子どもは、数人わかりました。チャイムが鳴ってしまったために、不完全燃焼の感じがあり、翌日みんなで考え直しながら学び直しました。

「楽しかったぁ」と子どもたち。

その声を聞き、「よかった」と思いつつ、内容がもりだくさんだったために急ぎ足で、子どもに十分な時間をとってあげることができなかったことに、ちょっぴり反省の授業者。

この後のリフレクションでは

〇 学びの主人公が子どもだったこと

〇 夢中になって探究し、全員が学びきっていたこと

〇 「分からない」と言える子どものすばらしさ

〇 タブレットで調べることに勝るノートでの振り返り

など、多くの話題が出ました。

子どもの学びが豊かだったから、子どもの学びから教師もまた多くの学びを得たのですね。子どもたちに感謝しなければなりません。

おまけです。この「水溶液の性質とはたらき」の授業は、授業者は今回紹介した1時間のみを中心と考え単元をデザインしていたのではありません。ある職員はほぼほぼすべての授業を参観したのですが、すべての授業が見所満載でした。

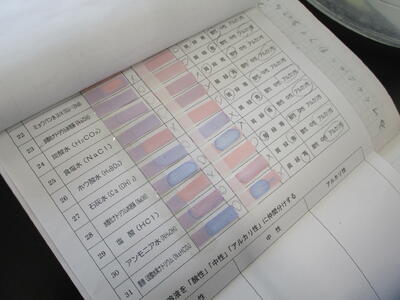

この単元は、そもそも提示した「謎の水溶液A~Eが何か突き止めていこう」ということからはじまった学習です。突き止める過程の中で、子どもは、「水溶液には気体が溶けているものもあること」「水溶液には金属を溶かす性質を持つものもあること」「水溶液は酸性、中性、アルカリ性に分けられること」をとらえ、理解してきました。また、実際に煙と水をあわせて酸性の水溶液をつくり、それが酸性雨が降るメカニズムであることもとらえてきました。

単元を通して子どもは学びの主人公になり、夢中になって学びきったのです。

ちょっと何枚か写真でお見せします。

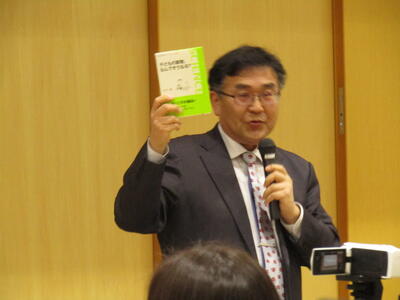

授業づくりで学校をつくる ー北海道大教授 守屋 淳 先生の訪問ー

第一小学校は、授業づくりで学校をつくる取り組みを行っています。

この日、北海道より北海道大学教授 守屋 淳さんが来校。一日本校の教育活動を参観し、今後の授業づくりに向けたアドバイスがありました。

守屋さんは、大学で教育学の研究を進める一方で「北海道学びのネットワーク」を主宰し、北海道の教員の授業づくりについて指導的立場にあり、授業づくりの第一人者です。また、学びの共同体SVとして全国各地の学校の授業づくりと学校づくりを支える活動をされています。

今回、本校の取り組みについて、話をきき、ぜひ訪問させてほしいという依頼があり訪問が実現しました。北海道の教育について中心的立場にある守屋さんにきてもらえるという機会に職員一同この日を心待ちにしていました。

この日は全学級を参観するとともに、午後は代表授業を参観。さらには授業リフレクションと全体講話と本校にとって充実した校内研修の日となりました。

なお、守屋さん来校にあわせて、市教育委員会指導主事や市研修センター指導主事、市内の学校からも多数来校し、本校にとって大きな学びのある一日となりました。

以下、一日の流れに沿って紹介します。

1 全学級授業公開(3・4校時)

全25学級の授業をひらき、子どもの学びの様子を参観してもらいました。

互いに支え合いながら学ぶー。この一年で子どもはすっかり学び上手になりました。どの学級の子どもも穏やかなのです。気持ちよさそうに学んでいます。教師が教えるのではなく、子ども同士が支え合って学びながらつかみ取っていく。教師はそれを支えていく。

この一年の継続の子どもの姿が以下の写真。

どうでしょう。。。

写真をご覧になった皆様は一小の子どもや授業者の様子からどんなことを感じますか?

ペアやグループ学習で支え合って学ぶことを継続してきたことで、学校は様子が一変しました。

例えば、今回、教室を回っていたとき、友だちと喧嘩をして泣いていた子どもがいました。

友だちが声をかけています。「だいじょうぶ、泣かなくていいんだよ。」と。。。。教師も「悔しいことがあったら、先生にお話ししてごらん」とそばに寄り添います。

学級全体がやさしさにあふれています。支え合って学ぶことで、どの学級も互いが互いを理解し合い、うれしいことも、かなしいことも、くやしいことも、みんなで共有し合える子どもがたくさんいる学級となりました。とてもうれしいことです。

2 代表授業(5校時) 6年 理科 「水溶液の性質とはたらき」

本単元は、「水溶液には気体が溶けているものもあること」「水溶液には金属を溶かす性質を持つものもあること」「水溶液は酸性、中性、アルカリ性に分けられること」などを実験を通して理解しながら、水溶液の性質とはたらきについてとらえることがねらいです。

本時は、12時間扱いの最終。「酸性とアルカリ性の水溶液を混ぜるとどうなるか実験を通して知る」つまり、「中和」について理解することがねらいです。

あれ?と思う方もいるかもしれません。そうです。実は「中和」については小学校の理科では扱いません。中学校3年生の内容なのです。

しかしながら、この授業を進め、水溶液には酸性、中性、アルカリ性の性質があることを知ると、子どもは必ず「混ぜるとどうなるの?」という問いを持つのです。

この授業は、そんな子どもたちの問いを大切にし、構想した授業。授業者のチャレンジでもあります。

授業の様子です。。。。。

子どもの学びから多くのことを参観者も学ぶことができた授業。

実は、今回の授業については皆さんにお知らせしたいことがたくさんあります。

従って、この授業での子どもの学びの記録については、再度新たな記事にてお知らせすることにします。少しお待ちくださいませ。

とにかくすごいぞ。6年生!

3 授業リフレクション・全体講話

代表授業のリフレクションでは教師同士が授業での子どもの学びから学び合います。

そして最後は守屋さんによる全体講話。

話で大切だと思ったのは、「これからめざす教育の形は、授業では、子どもが学ぶ主体であって、教師はそれを支える存在となる」という話。

第一小学校の取り組みは着実に「これからめざす教育」に近づいており、授業の一端から「子どもが学びの主人公となっていること」「どの子も夢中になって学んでいること」「教室がどの子にとっても安心していることができる、受け入れられている場所であること」がうかがえたという話もありました。

子どもの目の輝くと同じくらい、教師にも多くの学びがあったなんともぜいたくな一日となりました。

守屋さんもまたきっときてくれるはずです。

その日まで、日々子どもと授業にチャレンジです。

代表授業の様子は、準備ができましたらまた掲載しますので少しお待ちください。

バスケしようぜ! ーバスケットボールの寄贈-

(株)ISUZU自動車様よりバスケットボール10この寄贈があり、校長室にて体育委員会の子どもへと伝達されました。

この寄贈は、本校とご縁がある福島ファイヤーボンズ様が、SDG’Sパートナーシップ協定を結んでいる(株)ISUZU自動車様に働きかけて実現したものです。

本当にありがたいことです。

寄贈式には、福島ファイヤーボンズ様、(株)ISUZU自動車様ともに来校。直接、育委員会の子どもが受け取りました。

「このボールをボロボロになるまで使って運動に親しんでください」と福島ファイヤーボンズ様、(株)ISUZU自動車様それぞれから話があり、運動委員会の委員長は、「いただいたボールを使って体育の時間や休み時間、たくさん運動します。」とあいさつ。

最後は、ボールを手に記念写真をとりました。

一小の皆さん、せっかくいただいたボールです。ぜひ使ってくださいね。

みんな・・・「バスケ しようぜ!」

福島県須賀川市大黒町100

TEL 0248-75-2851

FAX 0248-75-2852

e-mail sukagawa1-e@fcs.ed.jp