出来事

感謝 ー雪の日 子どもの安全な登校を支えてくれる方へー

6日、朝。

昨日からの雪で、一面の銀世界。職員がつくった自慢の校門の掲示も雪に隠れてしまい、かろうじて「福」がみえるのみ。

職員も雪が降っていたため、早めに出勤してきました。もちろん雪かきをするためです。

しかし、、、、、、

それよりもはやくまだ暗いうちから雪かきをしてくれていた方が。。。。

この方です。

まだ暗い、4時ぐらいから作業をしてくれていたとのこと。

感謝の言葉が見つからないくらいありがたい気持ちでいっぱいになりました。

おかげさまで、子どもが登校する前には、このとおり。

ほら、歩道まで。。。。

しばらくして子どもが登校してきました。

2年生の女の子が、「先生、雪かきありがとうございます。」と言ってくれました。うれしかったですが、職員はほんの少ししか雪かきをしていません。

「ありがとうございます」は、この方に。。。。

もちろん、登校したあと、高学年を中心とする「雪かき隊」も出動しました。高学年のこうした姿もすばらいいです。

学校は、地域の方々に温かく見守られ支えてらいながら成り立っています。

今回の雪かきもそうです。

毎朝の登校時の子どもの見守りもそうです。

草が伸びると、土日に地域の方が草を刈ってくれるのもそうです。

折に触れ、子どもに話しをしていますが、子どもも職員も感謝の気持ちを持ち、生活しなければと思っています。

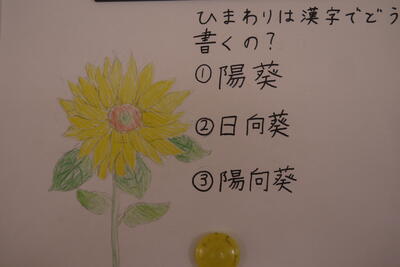

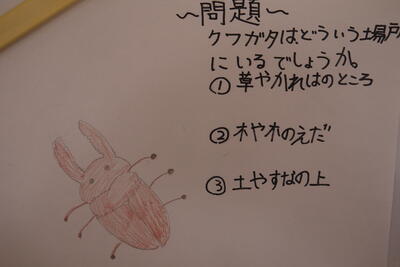

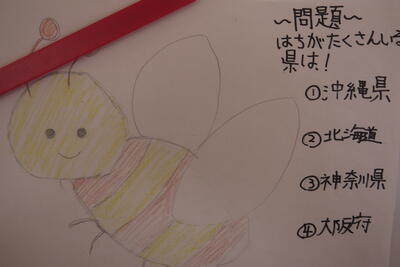

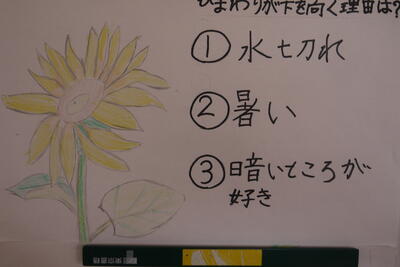

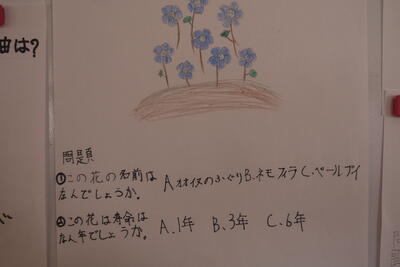

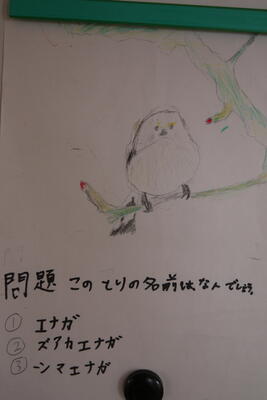

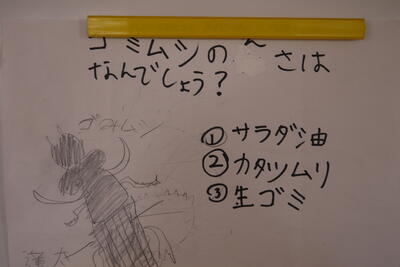

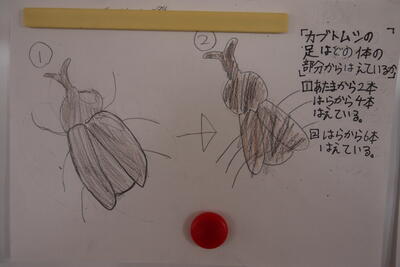

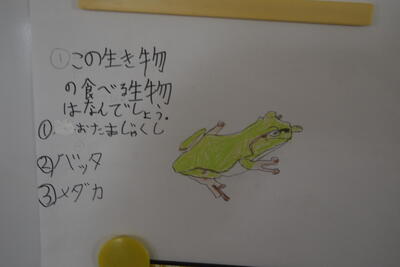

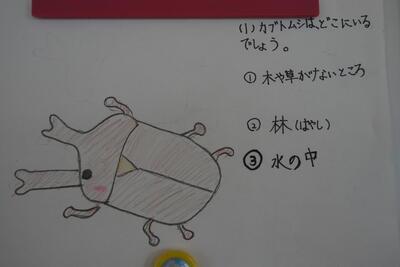

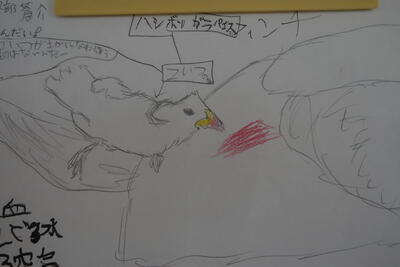

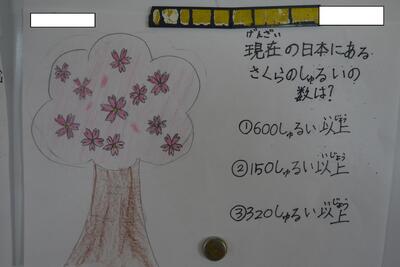

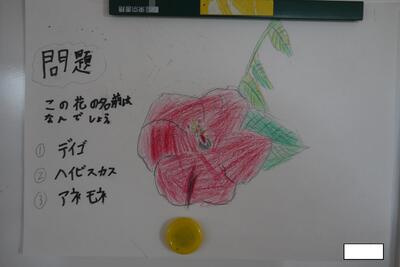

自然クラブから ーこれができれば、自然博士になれるかも!?ー

廊下をあるっていたら、こんなものを発見。

「クイズをつくりました。やってみてください。」

もしや、挑戦状?

HP投稿者も一応、理科についてちょっとは学んできたつもりでしたが、ハイレベルな問題にたじたじ。

HPをご覧になっている皆様、いかがですか?

わかりますでしょうか。。。。

ちょっと、難問もあり調べねばと思ったりもしています。

自然クラブ、さすがです。

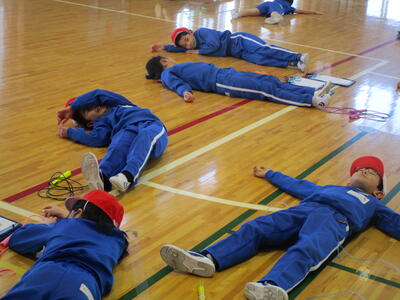

目標の達成をめざして ー3年 なわとび記録会ー

学校は冬になると体育の授業で「なわとび」に取り組みます。

なわとびは、体力や筋力のアップすることはもちろん、体幹が強くなるためバランス感覚が身に付き、運動能力の向上が期待できる運動です。

3学期になって、休み時間など校庭や昇降口付近でなわとびの練習をする子どもが増えています。

「先生、私の跳ぶところ、みてぇ。(^_^)/」等と声をかけられるととてもうれしい気持ちになりますし、「ぼくは、二重跳び××回とべるようにすることが目標なんだ」「あやとび上手になりたくて・・・・。」など、思い思いに自分の目標を語ってくれる子どももいて、おもわず「がんばって!」と言ってしまいます。

そして、

体育の時間には、学年ごと「なわとび記録会」を実施しています。

今回は3年生の様子を紹介します。

3年生の子どもも、それぞれに目標を持ち、休み時間などには練習する姿がよく見られています。

どんな記録会の様子だったのでしょう。

3年生の持久跳びの目標は、「3分間、つかえずに跳び続けること飛び続けること」

できるかな?????

ようい、、、、

はじめ!

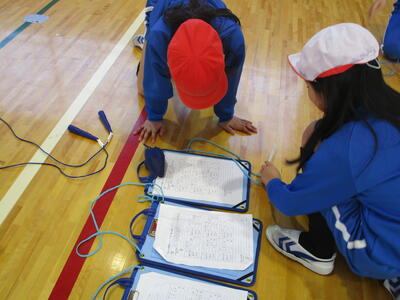

そしてもう一つは、二重跳び、あやとび、こうさとびなどから自分の跳びたい技を選んで設定した目標に向かってチャレンジ!

友だちとペアを組み、一人が挑戦しているとき、もう一人は回数を数えてあげたり応援をしたげたりします。

つかれたぁ。。。

はい、よくがんばりました。

終わったら、できていたかどうか、何回跳べたかを友だちに確認して、忘れずに記録します。

記録会は、各学年とも一度で終わりではなく、何回かチャレンジして自分の目標達成をめざします。

がんばろう!!

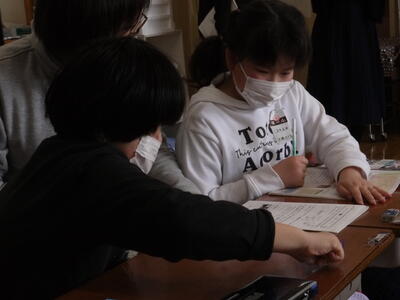

一年間の振り返り ーPTA役員全体会ー

16日。PTA役員善太会を開催しました。

本年度から、本校PTAは組織を見直し、これまであった専門委員会(広報委員会、ベルマーク委員会など

)を廃止し、本会と学年委員会のよる組織と活動にしました。

新しい試みでしたので、いろいろ意見もあろうかと思いながら学校も会に参加いたしました。

こちらは、全体会の様子。

PTA会長、音体文後援会長、校長のあいさつのあと、事務連絡の時間をとります。

そして、その後は学年委員会。

1~3年、4から6年の2グループに分かれ、話し合う機会を持ちます。

1~3年(下学年)学年委員会

4~6年(上学年)学年委員会

2つの会場とも一年間の活動のふりかえりをするとともに、次年度の活動予定の審議とPTA役員候補の選出について話し合いをしました。

組織を変え活動するという新しい試みでの一年間でしたが、参加された皆様、いかがだったでしょうか。

運動会や桜水発表会、奉仕作業、陸上交流大会など様々な行事等で美浅間にはお世話になりました。

一年間の本校教育活動へのご協力ありがとうございました。いただきましたご意見を大切にして、学校でもさらによい教育活動ができるよう努力していきます。

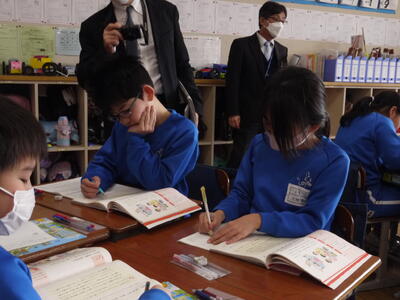

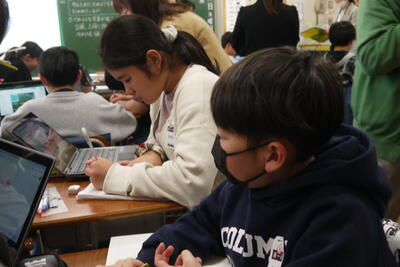

授業づくりで学校をつくる ーアドバイザー来校。全学級公開と5年社会科「自然災害を防ぐ」の授業からー

第一小学校は、授業づくりで学校をつくる取組みを職員一丸となって推進しています。

31日は、須賀川市授業アドバイザー、市教育研修センター指導主事が来校。

午前中は、全クラスを参観。午後から中心授業として全職員で5年生の社会科の授業を参観し、リフレクションの機会を持ちました。

まずは、各学級の授業の様子です。

ひまわり1組

ひまわり2組

さくら1組

さくら2組

1年1組

1年2組

1年3組

2年1組

2年2組

2年3組

2年4組

3年1組

3年2組

3年3組

4年1組

4年2組

4年3組

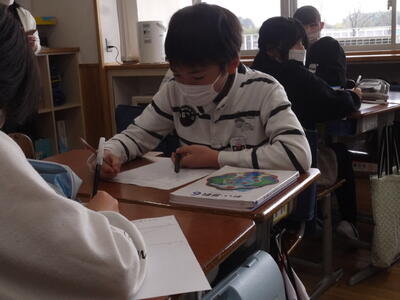

5年1組

5年2組

5年3組

6年1組

6年2組

6年3組

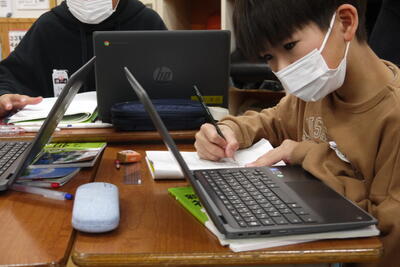

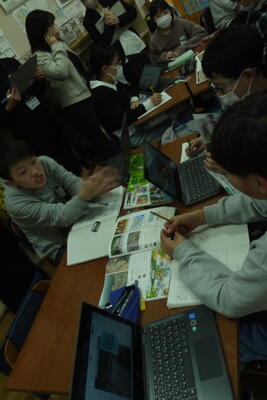

ご覧のとおり、

全学級で、ほぼすべての教科、すべての授業でペアもしくはグループによる学習が進められています。特別支援学級などの少人数の学級でもペアやグループによる協同的な学びへの挑戦が始まっています。

この実践を継続してきたことで、授業が変わり、子どもが変わり、そして学校も変わりました。

写真から感じ取ってもらえるでしょうか。穏やかに学び合う様子。夢中になって学ぶ様子。。。。

「学校が大きく変わったね。前回(9月)よりまた一段と変わった。」と市アドバイザーの話に聞いていた職員はとてもうれしくなりました。

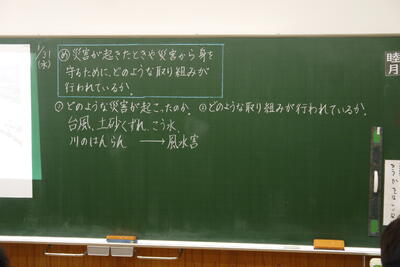

午後は、中心授業の実施。。全職員が授業を参観し、学び合う時間。

5年生 社会「自然災害を防ぐ」の授業。

数年前、福島県を襲った水害の記録などから「自然災害を防ぐ」ための取組みについて、資料をもとに考えていきます。

子どもが自然災害を身近なこととしてとらえ、生活を守るため国や県が行っている取り組みについて理解させたいと願って教師は授業をデザインしました。

授業が始まり、課題が示されると、子どもはもう資料に夢中で。。。

夢中になって学ぶこの様子が最後まで貫かれ、あっという間に時間が来てしまった授業でした。

放課後、職員でリフレクション。

社会科の授業での課題と資料 について職員同士で、学び合いました。

夢中になっている子どもは大変すばらしい。でもさらに高みをめざすため、社会科で「探究」「協同」できる授業の課題はどうあればようかということが各グループでリフレクションの話題の中心でした。

子どもだけでなく、職員もよい授業をするために、子どもの学びから学ぶのです。授業を見せてくれた、授業者と子どもたちに感謝です。

アドバイザーからは、職員の授業に取り組む組み姿勢や職員集団として前向きな姿についてたくさんほめてもらいました。そして、授業の質が高まり、子どももとても学び上手になっていることについてもたくさんほめてもらいました。

リフレクションは、職員からの振り返りの言葉もたくさん出て、真剣な中にも笑いのある有意義な時間となりました。

しかしながら、今日がゴールではありません。むしろ始まったばかり。まだ道半ばです。

教師が成長し、授業の質があがり、一小の子どもが伸び、学校が変わる。そんな道筋を思い描きながら、普段の授業をことさら大事にして今日も子どもと授業をしていきます。

ごらんください。夢中な姿!!

福島県須賀川市大黒町100

TEL 0248-75-2851

FAX 0248-75-2852

e-mail sukagawa1-e@fcs.ed.jp