日々のできごと

中学校での生活を中心に

2月24日(木)、5校時に6学年が、長沼中学校の生徒指導主事・小山悟先生の話を聞いている様子です。小中一貫教育須賀川モデル・長沼中学校区の取り組みの一環で、本校の後、6校時に長沼小学校でも、同じ内容をお話しするとのことでした。いつも以上に気を引き締めて聞いていた子ども達でした。

きれいに凍りました

2月24日(木)、1年生が作った色水氷の写真です。火曜日の体験を踏まえ、場所を校舎北側に移動して2晩置き、成功させました。きれいに凍り、子ども達は大喜びでした。

昔の遊びも楽しいな

2月22日(火)、3・4校時、低学年の生活科の授業の様子です。「むかしからつたわるあそびをたのしもう」の学習で、竹とんぼやこま、だるま落とし等々、多くの遊びを体験しました。コロナ以前は、地域の方々から教えていただいていましたが、今年も教職員が分担して遊び方等を指導しました。子ども達は、最後まで興味・関心を切らさずに遊んでいました。

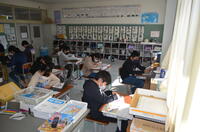

テストで確認し、定着をより確実なものにしよう

2月22日(火)、2・5校時の授業の様子です。時期的にテストの頻度が高くなり、シャッターチャンスが難しくなってきています。先生方が、時間を有効に使っているためです。

きれいな氷になりました

2月22日(火)、1年生のチューリップの球根を植えた植木鉢の様子は、今週、積雪のためお休みします。その代替として、同じ1年生の色氷を発見しましたので、ご紹介します。昨日、降った雪を牛乳パックに入れ、色水と混ぜ合わせて犬走に一晩出しておいたものです。表面が凍っていた(上から見て)ので、取り出してみると下や中の方は凍り切れていなかったとのことです。空気によって冷やされ、上方や側方から凍っていくことが分かりました。

1人1人が実験を通して

2月21日(月)、2校時の授業の様子です。5年生は、理科の「電流のうみ出す力」の学習でした。各家庭からご負担いただきました実験キットを使い、1人1人が実験を行いながら学習を深められるように進めています。

貴重な話し合いや情報共有 ありがとうございました

2月18日(金)、参観後の学級懇談会の様子です。ご都合をつけてくださった保護者の方々にお残りいただいて、貴重な話し合いや情報共有ができました。これからも、子ども達のため、よろしくお願いいたします。

約10か月半の子ども達の成長を

2月18日(金)、5校時の授業参観の様子です。可能な限り保護者の皆様においでいただき、約10か月半の子ども達の成長を見ていただけたものと考えます。継続した子ども達の頑張りと保護者の皆様のご支援に心より感謝申し上げます。

間違っても大丈夫、自分の考えを発表しよう

2月17日(木)、2校時の授業の様子です。1・2学年は、奇しくも子ども達が挙手している場面になりました。4学年は、明日の授業参観に向けて、跳び箱運動に取り組んでいました。

なわとびチャレンジレポート9

選択種目にチャレンジしています。1分間、あきらめずに頑張っています。

なわとびチャレンジレポート8

持久とびの2グループの頑張りです。

なわとびチャレンジレポート7

高学年の持久とびが始まりました。

なわとびチャレンジレポート6

中学年の最終種目です。

なわとびチャレンジレポート5

中学年の選択種目です。

なわとびチャレンジレポート4

中学年の2回目のチャレンジが始まりました。頑張れの声が4年生から聞かれました。さすが、上学年です。

なわとびチャレンジレポート3

低学年最終種目です。

なわとびチャレンジレポート2

低学年の選択種目です。

なわとびチャレンジレポート1

低学年の2回目の

なわとびチャレンジレポート1

低学年の2回目のチャレンジが始まります。

メガソーラー発電所見学

6年生がESD環境教育学習として、市環境課や福島発電の皆様のご協力のもと、福島空港メガソーラー発電所を見学してきました。

前半は再生可能エネルギーについて説明を聞き、風力発電の理解のため風車づくりを行いました。

途中、いいタイミングで北海道行きの飛行機が滑走路に移動したので、作業を一時中断して離陸する瞬間を見学しみんなで見送りました。

後半はソーラーパトロール隊員となってソーラーパネルの点検作業を行いました。

パネルに傷や汚れがないか、パネルの表面温度の測定、検電検査、ケーブルの確認などを行いました。専門的な器具を扱いながら真剣に活動ができました。

メガソーラー発電所に向けて出発

2月15日(火)、6年生が、ESD環境学習の一環で、再生可能エネルギー施設(メガソーラー発電所)見学に出発する際の様子です。登校時には雪が飛ばされてきていましたが、出発時は薄曇りでした。4校時までの計画です。

春の訪れ③

2月15日(火)、1年生のチューリップの球根を植えた植木鉢の様子です。芽がほどけ始めて、2枚目の葉が出てくる予感です。

未来のわたしを思い浮かべながら

2月14日(月)、2・3校時の授業の様子です。5年生は、音楽の合奏の授業でした。担当パートの友達同士、確認したり練習したりする姿が見られました。6年生は、図画工作科の授業で、卒業制作の意味も兼ねて、「未来のわたし」について、粘土での立体表現に取り組んでいました。

予約しても読みたい本がある

2月10日(木)、業間時に移動図書館(うつみね号)から本を借りる様子です。粉雪が舞い散り、寒空の下でしたが、おのおの本を選んで借りていました。今日も、次回に読みたい本を予約する児童が見られ、読書意欲の高まりを実感させられます。

春の訪れ②

2月8日(火)、1年生のチューリップの球根を植えた植木鉢の様子です。3本の芽が一段と伸びてきました。特に右下(真上から見て)の芽が元気です。

13マスとったから、私の方が広い!

2月7日(月)、2校時の授業の様子です。1学年の算数では、「どちらが ひろい」の学習で陣取りゲームを通して、同じ広さのマスの数の多少で比べられることを学んでいました。また、5学年の理科の「ふりこのきまり」の学習は、ジャンプの課題(発展的な学習)として、1往復の時間が1秒になるふりこの長さを調べる実験でした。

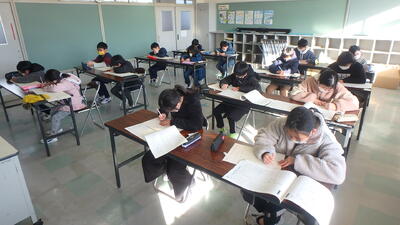

漢字検定にチャレンジ

2月4日(金)、放課後に希望者を募って実施した第3回漢字検定の様子です。希望者全員が、精一杯問題に取り組みました。本人のチャレンジ精神と、ご家庭の後押しに心より感謝いたします。全員の合格を心から祈っています。

なわとびチャレンジレポート高学年2

選択種目に挑戦しています。

なわとびチャレンジレポート高学年

持久とびに挑戦しています。

なわとびチャレンジレポート中学年2

4年生の選択種目です。

なわとびチャレンジレポート中学年

3年生の持久とびが始まりました。

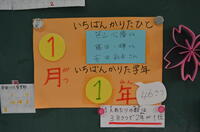

1月の読書冊数がまとまりました

2月2日(水)、三本松学校司書より、図書室黒板掲示の月別読書冊数の更新がありました。1学年が46冊、4学年が38冊、2学年が35冊、3学年が32冊と拮抗していました。1人当たりの読書冊数に直すと、2学年3.9冊がトップで、4学年3.2冊、1学年3.1冊と続きました。個人の上位者につきましては、学校だよりでお知らせします。

なわとびチャレンジレポート低学年2

1年、2年合同のアトラクション なわとびリレーです。

なわとびチャレンジレポート低学年

低学年のなわとびチャレンジを開催しています。選択種目に挑戦しています。

特別感で集中を継続

2月3日(木)、2校時の授業の様子です。3年生は、算数の3けた×2けたのかけ算(筆算)の授業でした。ちょうど、筆算で解いた問題を前のPCで1人1人確認する場面でした。ちょっぴり特別感を得て、以降の計算練習にも集中を継続して取り組んでいました。

伝統は私たちが

2月2日(水)、6校時の上学年生による児童会委員会活動の様子です。2校時の学習を活かして、5年生が進行や書記を務め、中心になって進めていました。頼もしい5年生です。

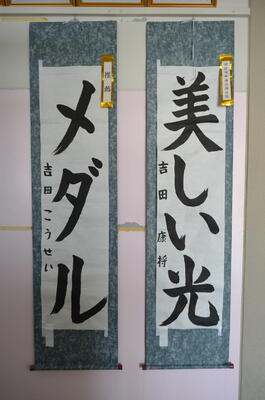

積み重ねを大切に

2月2日(水)、全校集会で賞状を伝達した須賀川市新春書道展席書大会で入賞した吉田兄弟の作品です。練習を積み重ねた様子が伝わります。新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策の一環で表彰式並びに作品展が中止となり、学校での表彰となりました。正面玄関前廊下に掲示しています。

感染防止対策の徹底

2月2日(水)、昼休みの全校集会の様子です。感染予防対策のため、校長の話は割愛しました。あいさつの後の賞状伝達は、2件3名を一括して登壇させ、授与しました。指導事項は、感染防止対策の徹底に絞り、阿部養護教諭から伝えました。①マスクの正しい方法(鼻出し・あごマスクでなく、隙間なく)による常時(体育の授業や休み時間も)着用 ②給食時の黙食の再確認 ③水分補給時・歯磨き時の無言の徹底且つ終了後即マスク着用 です。加えて、家にある場合は不織布(使い捨て)のマスクを着用することで、自分や大切な家族を守ることになると言う話をしました。

森林に関心を持とう

2月2日(水)、2・3校時、3年生の森林環境学習「木工教室」の様子です。森林組合から2名の講師に来校いただき、前半に森林の働きや大切さについて話を聞きました。後半は、本立ての製作を行いました。2人組になり支える子とくぎを打つ子とで交代して行いました。活動する中で、森林への関心が高まったものと考えます。

しっかりと引き継ごう 伝統を

2月2日(水)、2校時の授業の様子です。5年生は、6年生から伝統を引き継ぐために、心構えを聞いたり、委員会活動での運営の分担を決めたりしていました。今後、様々な面で先頭に立って活動していく5年生を応援しています。同時に、6年生の皆さんには、ナイスアシストを期待しています。

春の訪れ①

2月1日(火)、1年生のチューリップの球根を植えた植木鉢の様子です。朝、登校してきた1年生女子児童が3人、植木鉢を見ていました。近くによると、「芽が」と指さして教えてくれました。変化を見つける目、すばらしいです。「あいさつが先でしょう。おはようございます。」と言う子がいて、こちらにも感心しました。

子どもを見る目を深めています

1月28日(金)、放課後の授業研究会の様子です。5校時の松山教務主任の授業を受けて協議をしました。ふりこの実験をする様子や、実験結果を基に考察する姿等の子ども達の学びの姿から発見したことを共有することにより新たな学びを得る中で、子どもを見る目を一層深めることができました。

感謝の心のバトンパス

1月31日(月)、2校時の授業の様子です。6年生が令和4年度のカレンダーをタブレットを活用しながら作成していました。総合的な学習の時間を利用し、本校に残していくもので、伝統として続いてるものです。感謝の心を表す1つの手段として、応用・発展させていくことを期待しています。

ふれはばが違うと?

1月28日(金)、5校時の5年生の授業研究の様子です。理科「ふりこのきまり」の授業でした。ふりこの長さは変えずに、ふれはばの違いによるふりこが1往復する時間を調べたり、考察し合ったりしていました。

よい表情が撮れました

1月27日(木)、昼休みの6年生の写真です。正面玄関の前で、渡邊教頭に2階のベランダから集合写真をとってもらう際の様子です。休み時間特有の和気あいあいとした表情がよく、脇からシャッターを切らせてもらいました。

短なわにしぼって

1月28日(金)、2校時の授業の様子です。低学年の合同体育では、短なわとびの授業でした。昨日から須賀川市内の学校の行動基準における対応が「レベル2」に引き上げられたため、長なわとびの学習は見合わせることとしました。練習に熱が入り、各学年での記録が更新を重ねていただけに残念ですが、まずは感染防止による安全安心の確保を最優先にさせていただきました。

バランスの良い食生活を

1月27日(木)、5校時の食育授業の様子です。1年生が、主任栄養技師の木原様より、本日の給食の食材を切り口にした食育の指導を受けました。担任に加え、阿部養護教諭も参加し、豪華な体制での学習となりました。子ども達は、食材を箱から取り出して分類したり、それぞれの栄養素(「あか・き・みどり」での分類)の働きを聞いたり、学習したことをワークシートにまとめたりと、最後まで学びきりました。バランスの良い食生活につながるよう期待しています。

薬物乱用防止教室で学びました

1月26日(水)、5校時の薬物乱用防止教室の様子です。室井学校薬剤師様を講師にお招きし、6年生が、たばこや酒類、覚せい剤等の健康への被害や依存症等々について学習しました。真剣に話に耳を傾け、時折「あー」と頷き、納得しながら聞いている様子が見て取れました。

学び合いの機会に

1月26日(水)、2校時の授業の様子です。1学年の生活科では、風車を作り校庭で回す授業でした。よく回らない児童には、「回るお友達に見せてもらいましょう。」と担任が働きかけ、子ども達の学び合いの場を意図的に作っていました。2学年の算数は、長さの学習でした。昔の人々が使っていた人間の体を利用した長さの単位を体験していました。3人のグループで交代交代で測りました。

寺子屋募金運動へのご協力、ありがとうございました

1月25日(火)、放課後、ユネスコ寺子屋募金を寄付に行った際の様子です。ボランティア委員会の代表児童2名と佐藤児童会活動主任が、市役所に赴き、ユネスコ協会の八木沼会長に、全校生や教職員から集めた募金並びに書き損じはがきを手渡しました。お疲れ様の意を込めて、市庁舎を散策した後帰校しました。

〒962-0124

福島県須賀川市桙衝字下沖58

TEL 0248-68-2002

FAX 0248-68-2103

携帯電話やスマートフォンからもご覧いただけます。