日々のできごと

先人に学ぶ講演会レポート4

講演会終了後、記念撮影をしました。

先人に学ぶ講演会レポート3

感動的な講演会が無事終了しました。子ども達は皆、集中して聞いていました。

先人に学ぶ講演会レポート2

元須賀川市立博物館長安藤清美様の円谷幸吉選手についての講演が始まりました。

先人に学ぶ講演会レポート1

5、6年生が、中学校で行われる小中一貫教育事業「先人に学ぶ講演会」に向けて、出発しました。

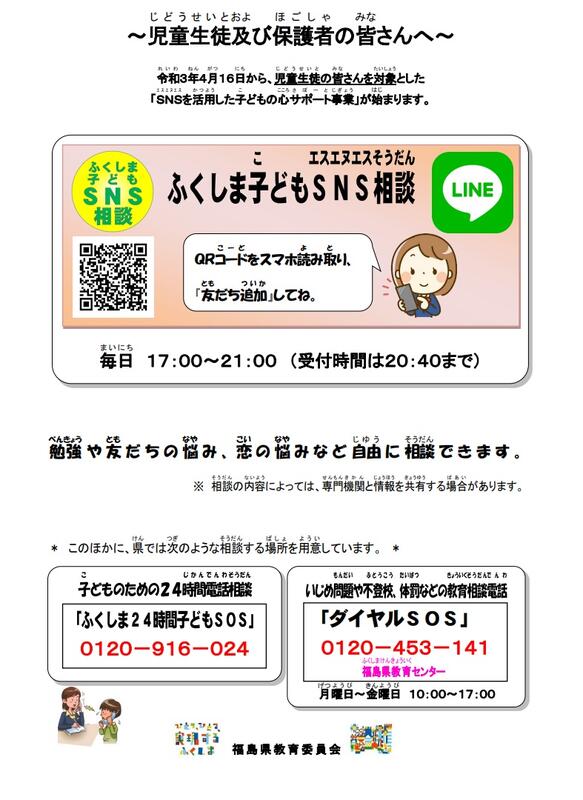

ふくしま子どもSNS相談

SNSを活用した子どもの心サポート事業があります。

困ったことがあるときは相談することができます。

積み重ねが大事

12月13日(月)、2校時のジャンプアップ研修の授業の様子です。須賀川市教育委員会の面川指導主事からは、子ども同士の学び合いを促す場面が増えてきているとうれしい報告をいただきました。積み重ねの賜物と考えます。

1時間1時間を大切に

12月13日(月)、2校時の授業の様子です。6年生は、国語の古典に親しむ学習でした。リレー読みを通して、狂言の世界や文語体の響きを感じていました。2・3・4年生はそろって算数でした。系統的な教科ですので、その時点での学習内容を理解し、次の学習の基礎となるよう、定着を徹底します。

特別支援教育研修会

12月10日(金)、授業研究会終了後、引き続き特別支援教育についての研修会を開催しました。菊地特別支援コーディネーターより、パワーポイントの資料と演習を組み合わせた学習障害についての内容でした。来週からの指導に活かしていきます。

子どもの姿から学び合う

12月10日(金)、放課後の授業研究会の様子です。5校時の菊地特別支援コーディネーターの授業を受けて協議をしました。知恵を絞り合って課題に取り組む中での2人の学びの姿から発見したことを共有することにより新たな学びを得ていました。

あるときは力を合わせ、またあるときは対戦し

12月10日(金)、5校時のなかよし学級の授業研究の様子です。算数科「おぼえているかな?」の授業でした。今学期の学習内容をそれぞれにプリント問題で確認した後、ジャンプの課題という発展的な問題に2人力を合わせて取り組みました。最後は、分数トランプを使って、同じ大きさ合わせのゲームをしました。

やはり、子どもは風の子

12月10日(金)、業間の時間の様子です。さすが、子どもは風の子です。冬空の下、元気に走り回っています。担任に加え、阿部SC(スクールカウンセラー)が子どもと遊んでいます。とても子ども思いで、もちろん専門スキルも兼ね備えております。お気軽にご相談いただきますよう、お願いいたします。問い合わせや予約の窓口は、担任でも教頭でも、他の職員でも結構です。

収穫祭に向けて

12月10日(金)、2校時の授業の様子です。5年生は、来週の深谷哲雄様を招いての収穫祭で発表する、これまでの学習のまとめをPC室で作成していました。1人1人の集中力は、「さすが、高学年」という、見事なものでした。

読書習慣が定着してきています

12月9日(木)、業間時の移動図館・うつみね号から図書を借りている様子です。臨時日課で短時間での利用を見越して、なかよし・1年生が真っ先に駆け付けました。冬休みに向けた貸し出しを意識して、5冊も借りる児童が複数見られ、読書習慣の定着が図られてきているように感じました。今後とも、ご家庭での励ましをよろしくお願いいたします。

担任が不在の時でも

12月9日(木)、2校時の授業の様子です。なかよし担任の菊地特別支援コーディネーターが説明会出席のため、渡邊教頭が補欠に入り、授業を進めていました。出張等で担任が不在の場合でも、上記教頭に加え、松山教務主任を中心に、チームで指導に当たっています。

これまでの練習を活かしてⅡ

12月8日(水)、4校時の4年生の鼓笛の楽器等の担当者を決めるオーディションの様子です。緊張しながらも、これまでの練習を活かして一生懸命に演奏・演技しました。4・5年担任・音楽主任・校長の4人で協議し、子ども達と話し合いながら、公平に決定します。

段階を踏んで進めます

12月8日(水)、2校時の授業の様子です。1年生は、鍵盤ハーモニカの学習でした。まずは鳴らさずに、指と鍵盤の対応を確認します。1人1人を確認した後、演奏にトライします。

これまでの練習を活かして

12月7日(火)、3校時の5年生が鼓笛の楽器等の担当者を決めるオーディションの様子です。緊張しながらも、これまでの練習を活かして一生懸命に演奏・演技しました。担任・音楽主任・校長の3人で協議し、公平に決定します。

みんなの意見を反映させよう

12月7日(火)、2・3校時の授業の様子です。6年生は、学級活動の授業でした。学級集会の計画の話し合いです。司会・書記を分担しながら、みんなの意見が反映できるよう、知恵を絞っています。

昔話を満喫

12月6日(月)、4校時の昔話を聞く会(低学年)の様子です。1・2年生は、1年教室にて、長沼地区に昔から伝わる話に興味深く聞き入っていました。最後にみんなでお礼を伝えるまで、有意義な時間を満喫していました。

昔話に集中

12月6日(月)、3校時の昔話を聞く会(中学年)の様子です。3・4年生は、生活科室において、講師としてお招きした安田きよ子様より昔話を聞かせていただきました。子ども達は、集中して聞き、最後には両学年の代表児童が感想をしっかりと伝えることができました。

定着の徹底を図ります

12月6日(月)、2校時の授業の様子です。2学期、残すところ3週間を切っています。さすがにテストの頻度が高まってきています。事前に最後の確認をさせたり、間違えた問題を解き直させたりなどして、定着の徹底を図っています。また、問題を解く時間差に対応して時間を有効に使わせるよう、タブレットを有効活用するなど工夫して取り組ませています。

子どもの学びの姿から

12月3日(金)、放課後の授業研究会の様子です。5校時の八代研修主任の授業を受けて協議をしました。グループごとにジャンプの課題に取り組む中での子どもの学びの姿から発見したことを共有することにより新たな学びを得ていました。

ジャンプの課題に挑戦

12月3日(金)、5校時の5学年の授業研究の様子です。算数科「単位量あたりの大きさ」の授業でした。教科書の長い問題文の2つの設問をグルーブでの協議を交えながら解き終え、プリントにうつりました。ジャンプの課題という一筋縄ではいかない問題を既習の内容を総動員して解き進めました。

友達の演技から学び合う

12月3日(金)、2校時の授業の様子です。1年生は、体育のマット遊びの「うしろまわり」の学習でした。友達の演技をよく見合って、自分も上手に後転しようと頑張っています。

安全な登校と危険個所の再確認(方部子ども会)

12月1日(水)、掃除の時間を活用して開催しました第3回方部子ども会の様子です。2学期の登校の反省や方部の危険個所の再確認等を行いました。6年生の児童が中心になって会を進め、安全な登校等について担当教師が指導しました。

業間時、図書室では

12月2日(木)、業間時の図書室の様子です。2年生を中心に、本を探して借りたり、三本松学校司書の仕事を眺めたりしていました。

見合い・聞き合い そして タブレット

12月2日(木)、2校時の授業の様子です。見合い、聞き合いながらの学習や1人に1台のタブレット端末を利用した学習を展開しています。

問題文をよく読もう・読解力が基礎!

12月1日(水)、2・3校時の授業の様子です。4学年は算数の学習でした。半径の等しい2つの円が交わった図形を利用してひし形が描けることを確かめる授業でした。問題を解くには、問題文をよく読み、内容を理解することが大事です。国語の力(読解力)が基礎となります。

後始末までしっかりと

11月30日(火)、3校時の授業の様子です。1年生は、体育でマット遊びの授業でした。マット遊びの活動ももちろん頑張りましたが、後片付けまで、しっかりと力を合わせて頑張りました。マットを1枚片付けてそれで終わりとせず、次のマットに駆け寄る姿には頭が下がります。

ルールが基本、ルールの中で

11月29日(月)、2校時の授業の様子です。3年生は、体育でタグラグビーの授業でした。前時のゲームの反省から、ルールを再確認して、作戦を考え再度ゲームに臨みました。何をする上でも、ルールが基本です。ルールの中で、ルールを考慮した作戦・工夫が大事です。

4校1園連携事業(11月22日)

11月22日(月)、5校時終了後、長沼小学校で開催しました4校1園連携協議会の様子です。小中一貫教育を根本に、さらに幅を広げて連携し、幼児・児童・生徒の教育に一貫してあたっています。

2校時の授業の様子から

11月26日(金)、2校時の授業の様子です。2年生は、算数の九九の学習でした。担任の前で順番に検定を受けたり、自席で暗記に励んだり、黒板に9の段を多様な表現で書いたりと、それぞれ頑張っていました。小中一貫教育では、9年間の見通しの中で、今のこの学習が、その後どう発展するのかを意識して、今の段階で理解し、定着を図ることが重要となります。現学年での学習の徹底に努めていきます。

あなたはひとりじゃない

「あなたはひとりじゃない」

ウェブサイト開設について文部科学省より通知がありましたので、お知らせいたします。

詳しくは下記サイトをご覧ください。

犬の心音は はやい!(低学年)

11月25日(木)、3校時、低学年の獣医師派遣事業教室の様子です。2名の講師と犬1匹(名前はチビ)をお招きし、犬との接し方等の説明をいただいた後、犬に触ったり、犬と自分の心臓の音を聞き比べたりしました。子ども達は、活動を通じて、命の大切さや生き物への思いやり等を学び、ひと回り心を大きくすることができました。

2校時の授業の様子から

11月25日(木)、2校時の授業の様子です。2、3年生はテストでした。久しぶりに机の並びがテスト隊形で、逆に新鮮?な感じでした。2学期の残り4週間、学習内容の定着に努めていきます。

長沼中学校見学 最終レポート

11月24日(水)、6年生が長沼中学校で部活動を見学し、体験もさせていただいている様子です。先輩方に優しく声をかけてもらい、伸び伸びと活動しています。

長沼中学校見学レポート4

須藤(すとう)校長先生からもお話をいただきました。

長沼中学校見学レポート3

生徒会役員さんから、学校生活に関する紹介を受けています。

長沼中学校見学レポート2

体育のバスケットボールをさせていただきました。

長沼中学校見学レポート1

理科の雲のでき方の授業に混ぜてもらいました。

中学校見学に出発(6年)

11月24日(水)、6年生が長沼中学校への見学訪問に出発する寸前の様子です。授業を参観し、校長先生や生徒会役員からの話を聞き、部活動まで見学してきます。小中一貫教育事業の一環です。

3校時の授業の様子から

11月24日(水)、3校時の授業の様子です。1年生の国語の授業では、漢字の学習をしていました。筆順を正しく覚えることで、字形が整った文字が書けるようになります。基本を身に付けさせ、1字1字しっかりと定着させていきます。

持久走チャレンジ写真館Ⅲ(高学年)

11月18日(木)、4校時の高学年の持久走チャレンジの様子です。流石に高学年生、走りの力強さが圧巻です。男女別で5・6年生が一緒に走るという工夫が特筆されます。

持久走チャレンジ写真館Ⅱ(中学年)

11月18日(木)、3校時の中学年の持久走チャレンジの様子です。走っている表情や姿から、自分の目標のタイムを強く意識して、更新しようという意欲が伝わってきます。

持久走チャレンジ写真館Ⅰ(低学年)

11月18日(木)、2校時の低学年の持久走チャレンジの様子です。スタート直後、転倒しながらも、頑張り通し、3位でゴールした児童がいました。心の強さに感動しました。

2校時の授業の様子から

11月19日(金)、2校時の授業の様子です。6年生は、国語の時間に卒業文集の原稿を書いていました。2学期、残すところがわずかとなっており、卒業を見通した活動の割合が増してきました。ずっと残る文集ですので、慎重に清書させたいと思っています。と言う私ども教職員も、今月末を期限に原稿依頼を受けていました。期日までに、心を込めて仕上げます。

ボランティア委員も活躍(資源物回収へのご協力に感謝)

11月19日(金)、朝のボランティア委員の活動の様子です。鳥小屋に保管していたご家庭からの資源物を業者に引き渡すために、体育館北側駐車場に力を合わせて移動しました。その後、9時過ぎに業者が来校し、7学年教師で積み込みました。業者さんの見立てでは、昨年度より多いのことでした。保護者の皆様方による回収へのご協力に心より感謝申し上げます。

図書委員会児童による下学年生への読み聞かせ

11月19日(金)、朝の図書委員による下学年生への読み聞かせの様子です。図書委員会の4~6年生が分担をして、1・2・3年生の教室に赴き、読み聞かせを行いました。下級生は、学校司書さんとは一味違った、自分達の年に近いお兄さん・お姉さんからの読み聞かせに、夢中になって聞き入っていました。

加えて、昨日の学校司書さんの勤務記録簿にうれしい記録がありましたので、紹介させていただきます。“返却ボックスの中の本がきれいにそろえてありました。図書委員さんでしょうか。さりげなくやっているのがすてきです。”というものです。念のため確認したところ、その通りでした。本を大切にする思いや細やかな気遣い、司書さんへの感謝や思いやり等が感じられ、うれしくなりました。

予告なしの避難訓練

今日の業間の休み時間、突然、火災報知器のベルが鳴り避難訓練がスタートしました。

事前予告がなかったため、混乱するかと思いきや、全員落ち着いて校庭に避難することができました。

いざという時に備えて、真剣に訓練に取り組む子どもたちの態度がとても立派でした。

2校時の授業の様子から

11月16日(火)、2校時の授業の様子です。1・2年生は、この後鬼ごっこを終え、業間もマラソンです。体力をつけます。

〒962-0124

福島県須賀川市桙衝字下沖58

TEL 0248-68-2002

FAX 0248-68-2103

携帯電話やスマートフォンからもご覧いただけます。