出来事

安全安心な学校づくりをめざして ー登校班会議・集団下校指導ー

安全安心な学校生活を送ることができるよう、本校では様々な取り組みを行っています。特に、子どもたちの登下校は、交通事故に遭わぬよう、事件に巻き込まれぬよう、折々に子どもに声をかけています。

本校は、集団登校と学年ごとの集団による下校を実施しています。

今日は、集団下校による訓練と併せて登校班会議を実施。登下校について指導の機会を設けました。

昼食後、教室での「さようなら」を終えると、子どもは帰りの支度をして登校班の担当の教師の教室へ。

上級生が下級生の手を引いて。。。。とても優しい上級生です。

教室では、担当の教員と一緒に集合時間や集合場所、歩き方や歩いてくる際の危険箇所などについて確認をしていきます。

その後、時間差をつけて集団下校。

突然の雨にびっくりでしたが、最初の班がスタートするときには雨もやみ、ムシムシした暑さの中の下校となりました。

班長さん、ありがとうございます。歩き方上手です。

今日は、担当の教員も一緒について歩きました。

さようなら。また明日。元気に登校してくださいね。

第一小学校では

これからも、子どもが安全で安心な学校生活を送ることができるよう最善を尽くしてまいります。

中学生の力を借りて ー一小・一中一貫教育あいさつ運動-

実は、一ヶ月ほど前に開催した「一小・一中合同研修会」において、一小も一中も「あいさつ」のできる学校にしていこうという話がありました。

本校の子どもたちにも常々「あいさつの大切さ」を伝えてきているところです。

そんな中、今日から3日間。本校を卒業し第一中学校に通うボランティア委員会の生徒が、朝のあいさつ運動を担当するボランティア委員会の小学生とともに昇降口に。

力強い援軍です。

小学校・中学校のボランティア委員会の児童生徒がそろいました。

そこへ。。。。

小学生の集団登校の列がはいってきます。

「おはようございます。」

どちらからともなく、でてきた気持ちのよい声!

あいさつで、心と心の通い合い。

今日から3日間、中学校の協力を得て、本校では「朝のあいさつ運動」を展開します。

気持ちのよいあいさつをお互い交わしながら、すがすがしい一日のスタートを切りましょう。

第一中学校の生徒の皆さん、母校、第一小学校の後輩のために協力くださってありがとうございます。

カルチャーパークで楽しもう ー特別支援学級校外学習-

楽しみにしていた今日この日。

あいにくの曇りでしたが、外で活動するには最高!

6日(火)。特別支援学級25名が郡山、カルチャーパークで校外学習を実施。

「友達となかよく」「使うときのきまりや時間を守り」「安全に気をつけて」施設の様々なアトラクションを楽しんできました。

以下、子どもたちの様子を紹介します。

① メリーゴーランド

入場門から入って最初にあるのが、遊園地定番のメーリーゴーランド。従って数あるアトラクションの中で、子どもが最初に利用したのがこのアトラクション。いい気持ちでのることができました。(^_^)/

② サイクルモノレール

車軸の上を自転車でこいで一周。空中にあるので、空を走っているような気分。みんな楽しそうに乗っています。

③ ゴーカート

今回、子どもたちの一番人気はこれ。一人で車を運転できちゃうし。先生や友達と一緒にドライブできちゃうし。並んで2回のる人もいました。

④ グレートポセイドン

大きな船 ポセイドン号にのると船が大きく前後に揺れ出します。最高地点から低いところに向かうとき、落ちるような感覚になってちょっとスリリング。子どもは、へっちゃら、一緒に乗った大人がが大変だったようです。

⑤ パラトルーパー

キノコのような乗り物が、ぐるぐると回ります。高くなるとちょっと怖い感じになります、意外と子どもは涼しい顔で楽しそうに乗っています。

⑥ チェーンタワー

ブランコに乗ってぐるぐる回ります。スピードも結構出ますが、みてください。結構楽しそうです。

⑦ ジェットコースター

遊園地の花形アトラクションと言えばジェットコースター。結構怖がらずに子どもは乗っています。中には3回乗った子どもも。。。。すごい!

平日の午前中でしたので、施設はほぼ貸切状態。大満足の校外学習でした。

投稿者が周り切れず、観覧車やコーヒーカップの画像を取り切れず残念。

「友達となかよく」「使うときのきまりや時間を守る」「安全に気をつける」全部◎(二重丸)です。

笑顔がいっぱいはじけていました。(^_^)/

またいきたいですね!!”

いい顔パチリ!(^_^)

記念の集合写真です。

先生 よろしくお願いします ー特別支援教育支援員着任のお知らせ-

夏休みまであと2週間あまり。気温は上昇の一途をたどり、本格的な夏の到来もすぐそこまで近づいています。

さて、本日、本校に特別支援教育支援員が着任しました。職員には業間の休み時間に、児童にはお昼の時間、校内放送を使って着任のお知らせと紹介をしました。

「今日から着任しました支援員です。分らないことだらけですので、児童の皆さん、教室にお邪魔したときは声をかけて教えてくださいね。よろしくお願いします。」

と支援員のあいさつ。

児童の皆さんもはやく名前と顔を覚え、一緒に親しく生活できるようにしていきましょうね。

授業づくりで学校をつくる ー教育委員会管理訪問-

教育委員会では、管理訪問と指導訪問を毎年交互に実施しています。これは、学校の教育活動について視察してもらい、さらによい教育活動が実施できるようにしていくためのものです。

今日は、本校はその管理訪問の日。

校長・教頭との懇談のあと、教育委員会の関係の皆さんがすべての教室、授業の様子を参観しました。(すべての教室の様子を掲載できずすみません)

市の重点施策「授業と授業研究を第一優先にした学校づくり」をうけ、本校では協同的な学びによる授業を全学級で日常的に実施しています。その様子をみていただいたところですが、参観した教育委員会関係の皆さんから子どもの様子や職員の姿について好評価をいただきました。

本校は市内でも一番歴史のある学校です。市民の皆さんは「本校には求めてやまない姿がある」と常々話をされています。パイロットスクールとして責任をもち、今後も「一人残らずの子どもが育ち、教師も育つ」学校の取り組みを進めていきます。

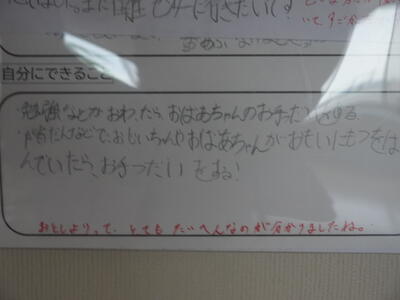

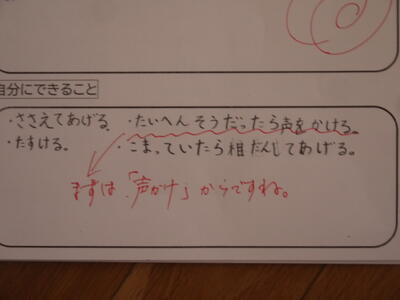

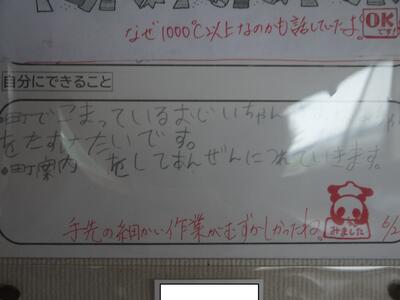

おじいちゃん、おばあちゃんの気持ちになって -高齢者疑似体験-

「人生100年時代」と言われています。高齢の方が生き生きと元気に過ごす時代がやってきています。そんななか、子どもを中心とする若い世代は、高齢の方々にどう接していけばいいのでしょう。お互いがお互いを尊重し合いながら有意義な時間をともに過ごしたいものです。

今日は、4年生の高齢者疑似体験。高齢の方の立場になって考えてみるよい機会。市の担当の方による出前授業です。

まずは、お話を聞きます。

高齢になると、どうしても思うように体が動かなくなりがちであること。目もかすんで見えず楽なること。長く生き、社会や家族を支えてこられたのです。おじいちゃん、おばあちゃん、偉いですよね。

そんな中、自分たちもおじいちゃん、おばあちゃんの立場になってものを考えることができるよう、装具をつけてみることに。

肘のところにサポーターを巻いて。。。。

膝にもサポーター

おもりをつけた服も着てみよう。

厚手の手袋もつけて。

見えにくいよう、わざとサングラスときこえずらいようヘットホンも。

完成!

「うわぁ~(>_<)」

子どもは、かわりばんこに装具をつけ、校舎内を歩きます。

「あるきにくい(>_<)」

「だめだ、あるけない!」

図書室で読書にも挑戦!

「読めないです(>_<)」「ぺーじもめくりずらいです(>_<)」

折り紙も折れません。字も書きにくいです。

そんな子どもたちが、最後に高齢の方との接し方について考えました。

高齢者の方の気持ちになって、考えるよい機会となりました。市役所担当の皆様、ありがとうございました。

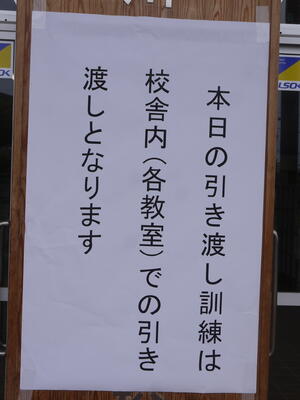

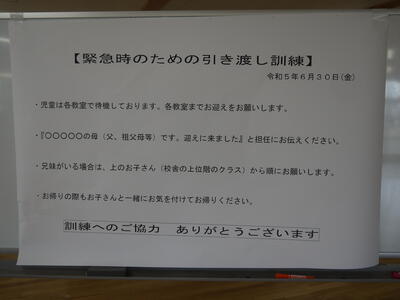

安全・安心な学校に -児童引き渡し訓練-

あってはならないことなのですが、例えば大きな地震が起きてしまったり、学校の近辺でよくない事件が起きてしまったりしたときに、子どもの命を最優先に守らなければいけません。

今日は、軌道引き渡し訓練。保護者の方に子どもを迎えに来てもらい、直接引き渡して一緒に帰ってもらいます。

外はパラパラと雨模様。計画では児童昇降口で訓練を実施の予定を変更。

このように。。。。

5時間目終了後、帰りの支度をして子どもは教室でまち、保護者の方が教室まで迎えに行き、担任が引き渡しを行うというもの。

保護者の方が迎えに来てくれました。

(教室で)「○○の母親です。連絡を受けて迎えに来ました。」

「ありがとうございます。」

どの学級もこんなやりとりをしながら、直接子どもを渡し一緒に帰っていただきます。

児童全員の引き渡しが終了したのは16時30分ごろ。

中には仕事を休んで来てくださった方がいたり、おじいさま、おばあさまが来てくださったりと、ご苦労をおかけしたご家庭もあったことと思います。

快く協力していただきましたこと、改めて感謝いたします。

何事がないのが一番で、この訓練が実際に生かされるようにならいことを切に望みながら、それでもやっぱり備えておくことは必要です。

実施した反省を生かし、次回はもっとスムーズな引き渡しができるよう、学校でも考えていきます。

ありがとうございました。

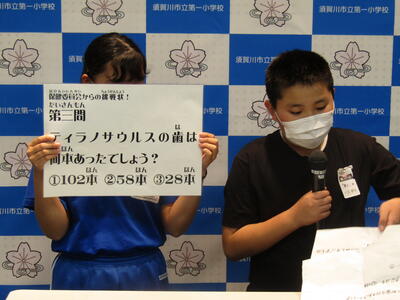

放送集会 -入賞おめでとう・歯のけんこう-

昼の給食後、月に1回程度テレビ放送による集会の時間を持っています。

まずは、コンクール等で入賞した児童の賞状伝達。校長が出張だったため、今回は教頭からの披露と伝達です。

入賞おめでとう。すばらしいです。さらに自分を磨きましょうね。

そして、歯科指導。テーマは「歯の健康」です。

突然ですが、養護教諭から質問です。

歯はなんのためにあるでしょうか?

みなさん、わかりますか???

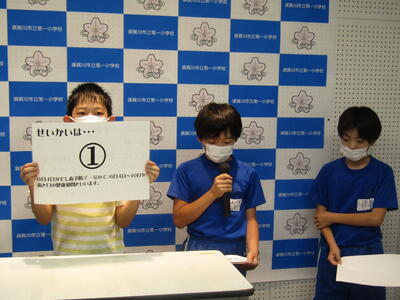

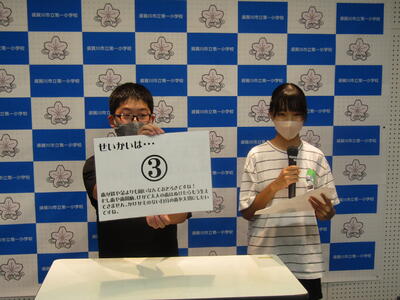

正解は

① ものを食べるため

② 顔の表情をつくるため

③ 発音するため

です。

歯ってやっぱり大事です。

このことを抑えた上で、あらかじめそれぞれの子どもが普段学校で使っている歯ブラシを子ども自身にチェックさせます。

「毛先が広がっちゃっている人、いませんか???」

毛先が広がっていると、きれいに磨きたくとも磨けません。広がってしまう前に買い換えるなどしておくようにしましょうね。

最後に保健委員会からの歯にまつわる3つのクイズです。保健委員会からの挑戦状です。わかるかな?

題1問 むし歯は「6・4・8」と書きますが、むし歯予防デーは何月でしょう?

①6月 ②4月 ③8月

第2問 歯より堅いものはどれ?

①鉄 ②金 ③ダイヤモンド

第3問 ティラノサウルスの歯は何本あったでしょう。

①102本 ②58本 ③28本

答えは、あえて示さずに。一小の子なら分かります。今度聞いてみてください。

ヒント 答えの画像です。(何番目の問題かは秘密です。) ↓

生物指標で須賀川の水環境を知ろう =5年 環境教育「すかがわの川」=

世界規模で地球の環境について考える機会が増えています。私たちの星「地球」を環境をよりよいものにし守っていくことは、子どもたちの未来を豊かなものにし、守っていくことにつながります。

須賀川市では、出前講座として環境課による「環境教室」が行われています。私たちの「命の水」、釈迦堂川の水質をパックテストを使って調べたり、どんな生き物が住んでいるか調べたりすることで判定し、どうすればいいか自分の考えを持つことができるようにしていくとがねらい。生物指標による水質判定です。

市文化センター付近の釈迦堂川。私たちの町を流れる、私たちの「命の水」。今日はここが活動の場。

現地に到着ると、市環境課の職員とボランティア団体「遊水会」の方がすでにまっていてくれました。挨拶と説明を聞きます。

活動のしかた、手順等が理解できたら準備を整え、まずは、パックテストによる水質検査の測定。

次にお待ちかね生き物探し。

どんな生き物を見つけることができるのでしょう。

子どもたちは水の中に網を持って入ります。

終了。

陸に上がってどんな生き物を見つけたか見てみよう。そして、種類ごとに何匹とったか仕分けをしてみよう。

川エビ、ヤゴ、ヘビトンボの幼虫、中にはアメリカザリガニやドジョウ、ウシガエルのオタマジャクシを捕まえた人もいます。

たくさんの生き物が住んでいました。。

さて、この後、結果を持ち寄り判定したかったのですが残念。そろそろお昼の時間。

最後に集合し、環境課の皆さん、遊水会の皆さんと話をします。

「この環境を守っていくのにどんなことに気をつければいいのでしょう。」と遊水会の方の問いかけに。。。。

「ゴミを出さないように工夫すること」「ポイ捨ては環境を悪くする」など子どもたちから様々な考えがでました。

後日、子どもたちが見つけた生き物から水質の判定をし、結果を5年生に届けてくれるとのこと。

結果が待たれます。

環境の保持に対して、さらに「守っていこう」という意識がたかまった5年生。

とてもよい活動でした。私たちの命の水が流れる釈迦堂川がいつまでも澄んだ川でいますように。。。。。

環境課の職員の皆さん、遊水会の皆さん、ありがとうございました。

私たちの生活とゴミ ー4年 社会科の学習ー

私たちの生活が豊かになればなるほど、たくさんでるゴミ。

「ゴミって、ゴミ置き場に決まった日に出すけどどうしているんだろう。」

「そう言えば、燃えるゴミとか燃えないゴミとか、ペットボトルとか、分けてゴミ置き場に置いているよね。なぜだろう。」

そんな疑問を持ちながら、4年生の子どもたちは今、社会科の学習を進めています。そして、今回向かったのが、市の

衛生センター。

衛生センターに到着し、まず見た光景にびっくり。

「すごい!ペットボトルの山。」

そこには、須賀川市内中から集まってきた相当な量のペットボトルがあります。

そして、この光景にもまたびっくり。

なんと、機械でペットボトルはプレスされ、ぺったんこになっています。

「ペットボトルやアルミ缶、古紙などはこうしてがさばらないように小さくまとめて、専門の業者に引き取ってもらい、新たな形のものに生まれ変わってまた皆さんの手に新品のものになって届きます」担当の等の方。

例えば古紙は再生紙としてトイレットペーパーや段ボールに、ペットボトルは溶かして再利用したり繊維にもなるので服になったり・・・。

そうか、捨ててしまうばかりでなく「リサイクル」し「再利用」するんだと子どもは気付きます。

では、いわゆる「燃えるゴミ」はどうするのでしょう。「燃える」というぐらいなので燃やして灰にして捨てるのかな???

センター内で、まず動画を見せてもらいます。

動画で見たこと。

ゴミ回収車が、たくさんのゴミを積んできますそして、ゴミの搬入口からピットの中にゴミを入れていきます。

ゴミピットの中に入れられたゴミは、クレーンで持ち上げられ、

あ、やっぱり燃やして灰にするんだ!

確かにそうですが、これをみてごらん。

「発電??」

そうです。ものが燃えるときの力を利用して、電気を作っているのです。

これも立派な「再利用」です。

安全な場所から実際の様子を見ます。

すごい!!

今、世界は、様々な環境問題に直面しています。

「ゴミ問題」もその一つ。

4年生の子どもたちの心には、今日見てきたことが深く心に残り「ちゃんと分別して捨てよう」「あまりゴミを出さないように工夫しよう」「ポイ捨ては絶対しない」など、自分自身のきめごとができたものと思います。

いい学習をしてきましたね。

さあ、学校に戻ろう。そして、今日学んだことを改めて整理し、振り返ろう!

福島県須賀川市大黒町100

TEL 0248-75-2851

FAX 0248-75-2852

e-mail sukagawa1-e@fcs.ed.jp