出来事

行くぞ会津!修学旅行に出発!

行くぞ会津!修学旅行に出発!

6年生は本日より修学旅行に出発です。

保護者の皆様、朝早い時間の準備と本教育活動へのご理解本当にありがとうございます。

昨年度、新型コロナウイルス感染症の影響で、宿泊学習が実施できなかったこともあり1泊2日での会津方面への修学旅行です!

6年生の修学旅行のスローガンは「責任をもって協力し、輝く、6年生」。

ぜひ実現させていきましょう!

元気に 行ってきま〜す!

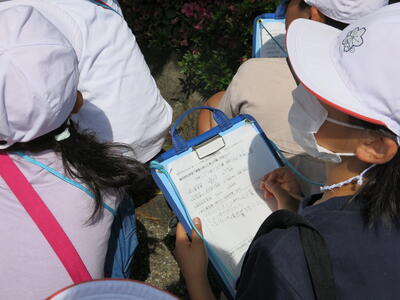

須賀川歩いて見つけ隊 ー3年 総合的な学習の時間ー

歴史的価値ある建造物やゆかりのある偉人にまつわるモニュメントが多数ある須賀川市。

3年生の総合的な学習の時間では、そんな須賀川市内を歩いて散策し、「ひと、もの、こと」に触れながら体験的に学び、須賀川市のよさを再発見するとともに市民の一人であるという誇りと愛着を持つことができるようにしていきたいと考えています。

その名も、「須賀川歩いて見つけ隊」

今回、隊員(3年生)の探検コースは、学区内 軒の栗~結の辻~十念寺~妙林寺~松明通り~二階堂神社~亜欧堂田善誕生の地という盛りだくさんのコース。

たっぷり3時間を使う今回の歩いて見つけ隊。どんな人と出会い、どんな発見があるのでしょう。。。

出発の前、ワクワク、ドキドキが止まりませんが、まずは先生の話をちゃんと聞きます。

そして、さあ、出発です。元気を出していこう!

① 軒の栗

「世の人の 見付けぬ花や 軒の栗」

その昔、「奥の細道」で有名な松尾芭蕉が曾良とともに訪れた須賀川。そしてここにあった可伸庵で、上記の句を詠んだことから、この地を「軒の栗」と呼ぶようになりました。ここでは、芭蕉と曾良のかわいい石像がお出迎え。この空間を今は「軒の栗庭園」と呼ばれ、市民の憩いの場となっています。

② 結の辻

ここにも、芭蕉と曾良の像が。「結の辻」は、市民の憩いの場であると同時に災害時の防災拠点の役割も果たします。定期的に開催される「ROJIMA」の会場にもなっていますよね。

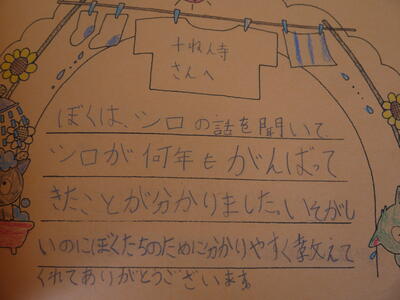

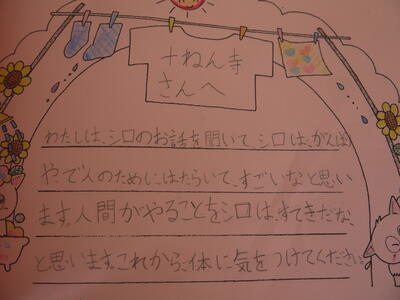

③ 十念寺

松尾芭蕉が参拝したことでも知られる歴史のあるお寺です。大きなイチイの木も有名なのですが、子どもたちが夢中になったのは、住職さんが話してくれた「シロ」の話。その昔、住職さんに代わって伊勢神宮まで行ったと言われているとても賢い犬がいたそうで、今は石像になってまつられています。

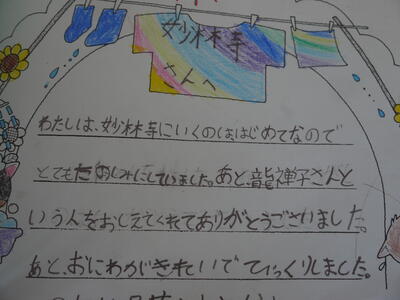

④ 妙林寺

852年に開山されたとされていて、かつてこの地を治めていた二階堂氏と縁とゆかりのある古いお寺です。8月10日に早朝参りをすると御利益があるとされています。

⑤ 松明通り

須賀川の中心商店街が並びます。近年は、ウルトラマンにちなんだ像が建てられ、ちょっとした観光スポットにもなっています。皆さんはこれらの怪獣の名前、わかりますか?シュワッチ!

⑥ 二階堂神社

須賀川市を治めていた二階堂氏をまつる神社で、須賀川城址にあります。松明あかしの御神火はここから採火されるということ知っていまいたか?

⑦ 亜欧堂田善誕生の地

この人の名前をとった版画コンクールが毎年開かれるので、子どもたちも名前は知っています。江戸時代の銅版画家です。出身は須賀川。生家は染物屋さんだったそうです。今は生まれた生家跡地に像が建てられています。

須賀川歩いてみつけ隊。たくさんのものに見て触れてきましたが、どんな発見をし、どんなことが心に残ったのでしょう。学校に戻ってしっかりまとめていこうね。

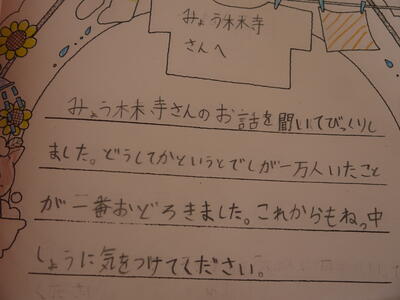

お世話になった、十念寺と妙林寺のご住職さんに、お礼の手紙も書きました。ありがとうございます。

隊員(3年生)の皆さん、疲れたけど、たのしかったですね(^_^)/

こうえんへいこう!たんけんしよう! ー1年 生活科ー

生活科の学習は、

○ 自分と身近な人々及び地域の様々な場所、公共物などとの関わりに関心を持ち、地域のよさに気づき、愛着を持つことができるようにすること

○ 集団や社会の一員として、自分の役割や行動の仕方について考え、安全で適切な行動をとることができるようにすること

を大きなねらいとしています。

学校生活にも慣れ、友達もだんだん増えてきた1年生。

6月6日 快晴。

今回、生活科の学習で、初めて学校を飛び出し、校外学習を実施します。

行き先は、影沼公園。

1年生は、この日を、とても楽しみにしていました。

徒歩で移動し、公園に到着。

学校からさほど遠くない距離にある公園ですが、「初めて来た」という子どもも多く、わくわく感いっぱい!

「安全に気をつけながら、公園で遊んで楽しいことをいっぱい見つけよう」

「はぁい!」

思い思いに子どもたちは散っていきます。

楽しい遊具がいっぱい。思いっきり遊びます。

また、ちょっとした散策路も。

学校に戻ったら、「どんなものがあったか。」そして「誰とどんなことをして遊んだか。」振り返りながら記録をまとめます。思いだして上手にまとめようね。

公園へは、季節が変わったらまた出かけます。今度は、今日とは違う公園かもしれないですよ。

楽しみですね。(^_^)/

担任と栄養教諭による食育の授業 ーどんなおやつ 食べればいいかな?ー

「食べる」ことは、すべての活動の源(みなもと)です。従って、食について考えることはとっても大事なことであり、本校では担任が実施する学級活動等に栄養教諭が出向いて一緒に行う「食育の授業」を計画的に行っています。

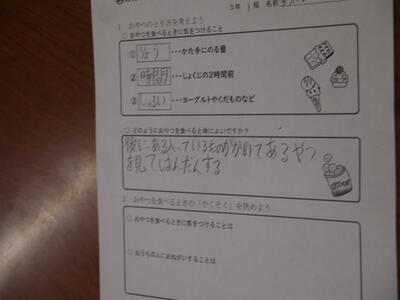

今回は3年生 テーマはみんなが大好き「おやつ」。「体によいおやつの食べ方(種類、量、時間)を知る」ことがねらいです。

さて、栄養教諭と一緒に学んで、改めて学び直したこと。

「おやつは、楽しみと栄養を補うため必要なものだけれども、量、時間、種類には気をつけよう」ということ。

楽しい時間なのは間違いない。おいしいことは間違いない。けれども、

・ 食べるものによっては砂糖や油をたくさん使っていたりしている。食べ過ぎに注意

・ 夕ご飯の直前におやつを食べてしまうと、せっかくの夕ご飯が食べられない。食べる時間に注意

・ ジュースと甘いお菓子の組み合わせでは糖分をとりすぎ。例えば、ジュースではなく、水やお茶にするなど食べるもの(種類)に注意

「あ、ぼく、この間、お菓子一袋、一気に食べちゃったな。」とか「おなかがすいていたので、おやつ食べたんだけどすぐ夕ご飯になっちゃって食べられなかったことがある。」など、子どもたちの間から振り返りの言葉。

そして、あらためてワークシートに「自分のおやつの取り方」について気をつけたいことを書き込んでいきます。

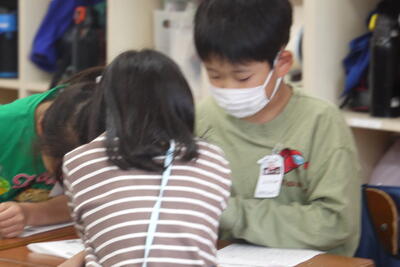

以下は、3年生各学級の授業の様子です。

3年1組

3年2組

3年3組

どの学級とも授業の最後には、「家族に協力してもらって一定期間、どんなおやつをどのぐらい食べたか、おやつの記録をとって、また振り返ってみよう」ということになりました。

みんなが大好き「おやつ」。

体の健康のことをよく考えて、たのしいおやつの時間にしていきましょう

桜水の日 特別放送 ー第一小学校の先輩との再会ー

152年前、明治7年のことです。

学制発布により当時、普応寺院内にあった私塾「日就館」は「須賀川学校」と名前を変えました。今の第一小学校の誕生です。

その2年後の明治9年6月15日には、明治天皇が東北をご巡行され、本校を訪れました。そいて、同行した木戸孝允公より本校に書をいただきました。

書は、今、校長室の掲額されています。

「幼而学壮而行」(幼くして学び、壮にして行う)

「幼いとき(学校で)学んだことを大人になっ生かし、行いなさい」という意味です。本校では、この言葉の意味を時折子どもに伝えながら教育活動を行っています。

一方、職員間では話し合いを持ち、子どもたちに、歴史と伝統のある第一小学校の子どもであることに誇りを持ってほしいという思いから、

「毎年6月15日を「桜水の日」とし、第一小が校を卒業した先輩に学校に来てもらい、先輩が過ごしていた当時の学校の様子を伝えてもらいながら子どもたちにメーセージを話してもらう」

という企画を昼の放送を使って「桜水の日 特別放送」として毎年実施することにしました。

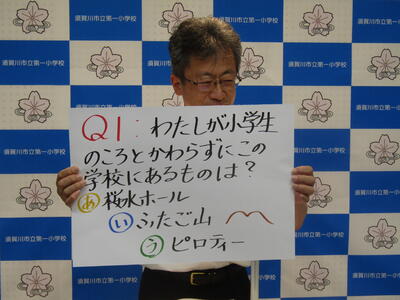

今回のゲストは、この方。本校の先輩でもあり、1年生は「はじめまして」ですが、2年から6年までの子どもたちはよく知っている人。

「先生!!」

先生はこの4月、他校に転勤しましたが、3月まで教務主任として長く本校に勤務しており、子どもたちとは周知の仲です。

転勤した学校からわざわざ来てくれたのです。

誰が来るかは、シークレットにしていたので、先生だと分った途端、歓声が教室から聞こえてきます。

「あーっ!!○○大好き ○○先生だ!!」

そして、

実は、先生が、第一小学校の卒業生だったということに、子どもたちは二度目のびっくり。

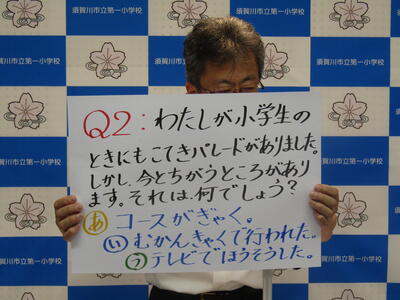

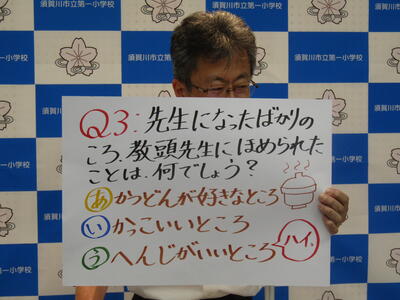

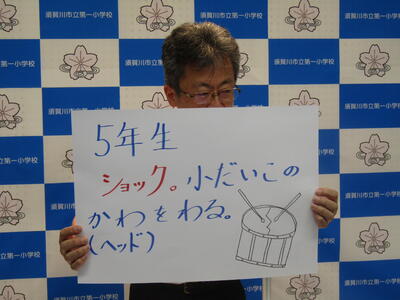

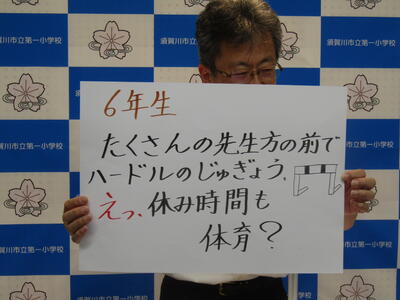

先生は、当時の様子をクイズ形式にして話をしました。

皆さん、分りますか?

また、当時の思い出も話してくれました。

最後に先生が話してくれたのは、「小学校のとき、先生に教えてもらったことが、今、とても役に立っている。皆さんも今、たくさん学び、それを大人になったら生かしてほしい」

ということ。

まさに、「幼而学壮而行」(幼くして学び、壮にして行う)ということです。

先生のことが大好きだった子どもたちは、先生が来ていると分った途端「会いたい、会いたい」の連呼だったよう。

放送室の隣の支援学級から子どもが飛び出してきて、先生に手を振ったり、先生がテレビ放送にでた途端「うわぁー!!」という歓声が職員室まで聞こえてきたり。。。。

来てくれてうれしかったですね。会えてうれしかったですね。

「先生、ずうっと、ずっと 大好きだよ」

低学年の国語の教科書にあった物語のあのフレーズが投稿者の頭に浮かんできました。

先生、ありがとうございます。現任校でもお体に気をつけ活躍ください。

潤いのある図書室に ー高橋麗秋さん ありがとうー

今年も、高橋麗秋さん(北海道在住 エッセイスト・歌手)が市ロータリークラブの皆さんと来校。子どもたちのためにと図書券を寄付くださり、代表で図書委員の児童がうけとりました。

高橋さんと本校は、東日本大震災がきっかけでの縁を持つようになりました。

学校倒壊から仮設校舎での教育活動、新校舎落成と多くの難局を乗り越えがんばる子どもたちと本校を継続して応援してくださっています。

間に入って縁を取り持ってくださっているのが、市ロータリークラブの皆さんです。

図書券は震災以来、毎年いただいており、有効に活用させていただいています。

図書室の一角には、購入した書籍を並べ、「れいしゅう文庫」が設置されています。

児童の皆さん、皆さんから希望を募り、読み応えのある本を今年も購入しますからね。たくさん本に親しんでくださいね。

夏だ! プールだ! ー放送によるプール開き集会ー

もう待てぬ 先に泳ぐと マガモのつがい

6月7日(水) 快晴。

プールサイドの温度計は32℃。絶好の条件に、マガモがもうまてぬとばかりに、プールサイドをグワグワ声を出してあるいています。ここ数年、毎年恒例、釈迦堂川方面からやって来ていると思われるマガモのつがいです。

今日は待ちに待ったプール開き。プールサイドの暑さなどを考慮に入れて放送による実施です。

児童代表から、「目標を持ち、安全に気をつけて泳ぎます」と力強い挨拶。

体育担当からは、安全な入水の仕方等についての話。

水泳の学習は、体力の維持増進にとてもよい運動ですが、より安全面に配慮した学習をすることが必要です。

職員も十分気をつけます。児童のみなさんも気をつけましょうね。

少し遡ると、GW明け、保護者の皆様に協力いただき、プール清掃を行いました。

このご協力があったからこそ、今日のプール開きを迎えることができました。ありがとうございました。

これから、プールから子どもたちの楽しい歓声が聞こえること、学校としてもうれしいです。

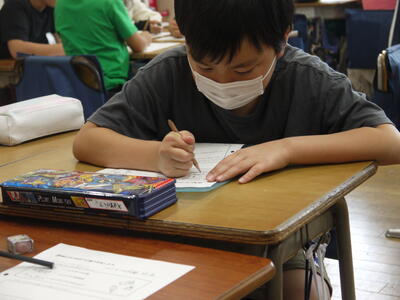

授業づくりで学校をつくる ー校内全体研修ー

第一小学校は、授業づくりで学校をつくる取組みを職員一丸となって推進しています。

この日は、須賀川市授業アドバイザーが来校。午前中、全クラスを参観します。

各学級の授業の様子です。(写真を撮れなかった学級もあります。ごめんなさい。)

ご覧のとおり、

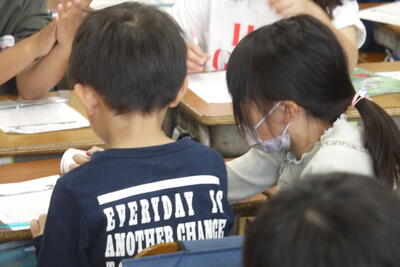

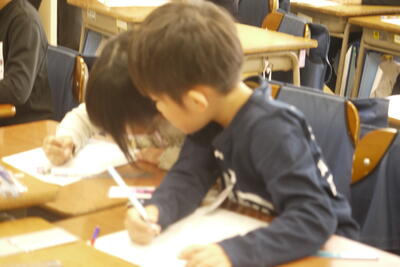

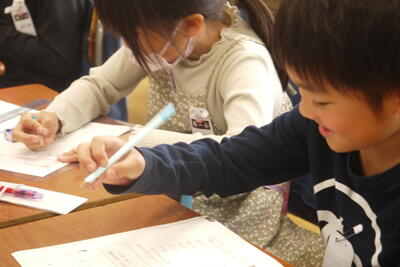

本校では全学級で、ほぼすべての教科、すべての授業でペアもしくはグループによる学習が進められています。

この実践を継続したことにより、授業が変わり、子どもが変わり、そして学校もずいぶん変わりました。穏やかに学び合う様子があちこちで見られ、学力の向上につながっています。

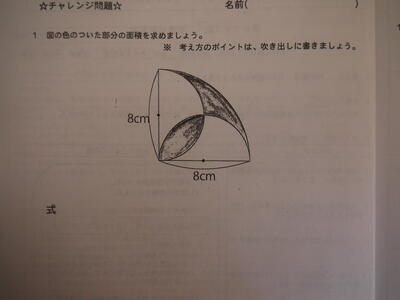

午後は、中心授業の実施。。全職員が授業を参観し、学び合う時間です。

6年生 算数 円の面積の学習。

お題はこちら。

授業が始まり、2分程度で説明は終わり。子どもたちは、問題を解き始めます。

困ったときは、友達に「ねえ、、、」と聞きながら。

相談された友達は、必ずその相談に乗ってあげます。とても学び上手な子どもたちです。

最後の10分間で答えの確かめ。

参観する職員も子どもが一人のこらず夢中になって学び続ける姿をみて充実した時間を過ごせました。

すごい6年生の子どもたちです。

放課後、職員でリフレクション。

「支え合う姿に感動した。温かい学級づくりがすばらしい」「分からないときに分らないと言える子どもに育っている」など、職員から子どもの学びから見て取れた子どものすばらしさについて話がありました。

今回学んだことを生かして、一小はまだまだ授業の質の向上をめざし、教育活動を推進していきます。

2年生 算数の授業 ーひき算のこたえを確かめるには?ー

2年生 算数の授業。職員も参観。校内研修を兼ねています。

「41-15=26 この答えが正しいかどうか確かめるにはどうしたらいいだろう」という課題。

みんなで考え合いながら、「答えが正しいかどうかは、答え(26)とひく数(15)をたしてひかれる数(41)になるかどうかをみてみればよい」という話になります。

ここまでできたら、後はチャレンジ。

先生が準備した問題に子どもたちは取り組みます。

悩んだときには、隣の友達に「ねぇ、教えて。」「ここ、どうやればいいの?」と聞くこと。聞かれたら「うん、いいよ。」と一緒に考えてあげること。

2年生になり、子どもたちはますます学び上手になっています。

最後の問題

「あおいさんは、155ページある本を読んでいます。きのう18ページ、きょう24ページ読みました。あとなんページのこっていますか?こたえがでたらたしかめもしましょう。」

「155-18-24=113」までは分ったけれど・・・・確かめがむずかしい。

子どもたちは一生懸命考えますが、残念。ここでチャイムが鳴り、授業修了。次の算数の時間に持ち越しとなりました。

難しい問題に挑戦することって楽しい!友達と一緒に考え合うことって楽しい!

子どもたちが夢中で学んでいる様子をたくさん見ることができた授業でした。

不審者対応避難訓練 ー安全安心な学校をめざしてー

(これは、訓練の様子です。)

3時間目の授業が始まってしばらくしたころです。

職員玄関から入ってくる、物言わぬあやしい不審なサングラス男。

誰??

「どちらさまですか?ご用は何でしょう」

気付いた教頭がすかさず声をかけ、呼び止めますが、無言で一年生の教室の方に向かうサングラス男。

養護教諭も気付いて保健室から飛び出し、対応にあたります。

職員室でも気配を察知。緊急放送が鳴り、同時に事務職員が警察署へも連絡を入れます。

「あぶないことが、1階、図書室前で起きています。先生の指示に従ってください。」

担任は、廊下の出入り口の鍵を閉めます。子どもは教室の物陰に身を隠します。

支援学級の皆さん、えらいです。話をしないで担任の話をよく聞いて、物陰に身を潜めました。

確保!!

室内で身を守っていた子どもと担任にむけて再度放送が鳴ります。

「図書室に確保しました。児童の皆さんは担任の先生の指示にしたがって校庭に避難しましょう。」

放送を聞いて、みな校庭へ。話し声はありません

校庭の南側。集合場所はここ。

すばやく整列。点呼を始めます。

ここで訓練は終了。

その後の話の中で、須賀川警察の方から

「“いかのおすし(いかない のらない おおごえをだす すぐにげる しらせる)”を忘れないこと。一番は、なにかあったら周りの大人にすぐ助けを求めること。」

という話。

安全担当から

「学校で何かあったときこそ、放送をよくきくこと、先生の指示を守ること、今日のような不審者が侵入したようなときは窓やドアをすぐに閉めること」という話がありました。

本校では、これからも安全安心な学校づくりを進めていきます。

そして、何かあったときには、教職員が子どもの命を最優先に守るとともに、自分の命を自分で守ることができる子どもを育てていきます。

ところで。。。。

「物言わぬあやしい不審なサングラス男」役をかってでてくれた本校職員は、児童の皆さんが知っているように、本当は、とっても優しいいい教員です。

児童の皆さん、びっくりさせて、ごめんね。

福島県須賀川市大黒町100

TEL 0248-75-2851

FAX 0248-75-2852

e-mail sukagawa1-e@fcs.ed.jp