出来事

授業の様子から

1学年は、デジタル教科書を使用した算数の授業の様子です。

2学年は、段ボールカッターを使って工作に取り組んでいました。この後、カラーセロファンを貼って素敵な作品に仕上げていました。

3・4学年の総合では、先週実施した地域探検のまとめをしていました。来週の授業参観で発表するそうです。

5・6年生は、社会の授業でした。5年生は、一人一台のタブレットを用いて食糧生産に関することを調べていました。

明日24日(木)は、6年生が修学旅行で日光方面へ出掛けます。小学校のよい思い出をたくさん作ってきてほしいです。なお、修学旅行の様子は、学校ホームページで紹介します。

花苗の贈呈式~人権の花運動~

本校は、今年度の「人権の花運動」の対象校となり、昼休みに花苗の贈呈式が行われました。式には、6年生児童が参加し、人権擁護委員の方よりプランターに植えられた花をいただきました。また、「優しい気持ちで花をお世話するように、友達にも優しく接してください」といったお話もいただきました。

この「人権の花運動」を通して、子どもたちの思いやりの心を育んでまります。プランターは、昇降口前に置いてありますので、来校された時にご覧ください。

校内授業研究会(1学年)

今年度、1回目の校内授業研究会を1学年国語科で行いました。本校教員のほか、市教育委員会の先生にも参観していただきました。さらには、東京よりお越しいただけなかった須賀川市学校教育アドバイザーの先生にもリモート操作により参加していただきました。

1年生は、「あいうえおであそぼう」の詩を4・4・5のリズムに親しみながら繰り返し音読した後、「たいへん たんけん たちつてと」といったような一文を考え、作った文を互いに紹介し合いました。

地域探検

ふるさと学習の取組の一つとして、全校生による地域探検学習を行いました。地域にはどのような施設があって自分たちとどのような関わりがあるのかを考え、地域や地域の人々に積極的に関わっていこうとする態度を育むことを目的とした学習です。

5つの縦割り班を編成し、5つの施設の中からそれぞれの班で決めた施設を見学しました。

子どもたちの見学を快く引き受けてくださり、丁寧な説明と回答をしていただきました大桑原つつじ園様、糸井火工様、和田印刷様、和田花屋様、共労育成園様、たいへんお世話になりました。ありがとうございました。

通学路の工事が始まりました

地震によって破損した道路の復旧工事が始まりました。場所は、校舎西側の道路(市道Ⅰ-8号線)及び校舎北側の道路(農道)になります。工事期間は、いずれも7月30日までの予定です。

市道の工事現場には誘導員の方を配置するそうです。送迎等で学校にいらっしゃる際には気を付けてお越しください。

なお、児童にもこのことを知らせ、安全に登下校するように指導しましたが、ご家庭でも安全な登下校について声を掛けていただければ幸いです。

【学校西側(市道)の工事現場】

【学校北側(農道)の工事現場】

給食配膳の様子(1年生)

給食指導の様子を見て回りました。1年生は、配膳の仕方にも慣れ、お皿やお椀に上手に分けて配っていました。

今日のメニューは、中華丼ともやしのラー油和えのほか、牛乳とカスタードプリンでした。子どもたちは、具だくさんの中華丼をおいしくいただいていました。

また、本日は突然の雷雨によるお子様のお迎えにご理解とご協力をいただきましてありがとうございました。この場をお借りして御礼申し上げます。

授業の様子から(5・6年音楽)

5・6年生の音楽では、木琴や鉄琴を使った合奏に取り組んでいました。リコーダーで演奏する主旋律をシロフォンや鉄琴に変え、低音の旋律をマリンバやバスキーボードを用いて音の響きを楽しみながら練習に取り組んでいました。

授業の終わりには、5年生と6年生が互いに練習の成果を発表し、聴き合いました。息の合った上手な演奏でした。

歯の衛生指導を行いました

歯と口の健康週間(6/4~6/10)に合わせて、東北歯科専門学校の協力の下、全校生を対象とした歯の衛生指導を行いました。

前半は、歯科衛生士を目指している学生の皆さんによる、紙芝居や寸劇をとおして虫歯になりやすい食べ物等について学びました。

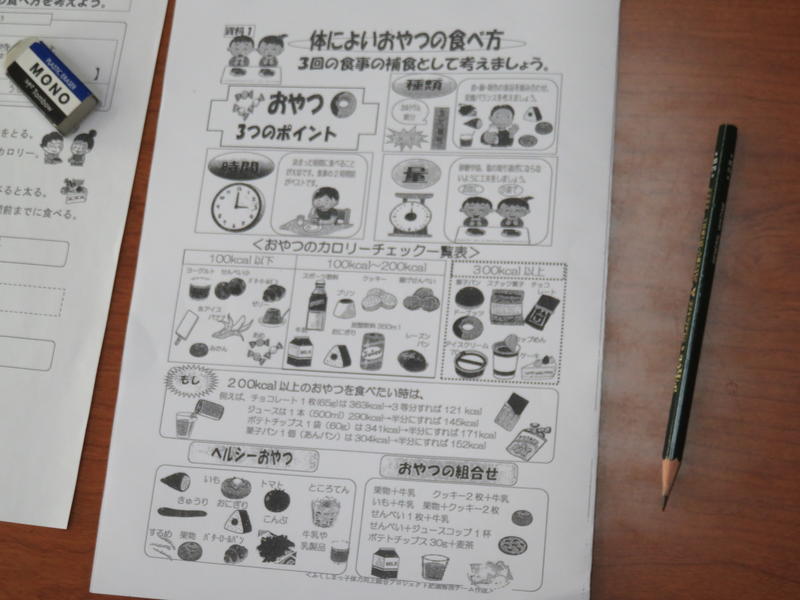

後半は、学年ごとに場所を変えて、1年生は「6歳臼歯の重要性・歯の役割」、2年生は「歯並び」、3年生は「おやつ」、4年生は「噛むことの重要性」、5年生は「歯肉炎」6年生は「食事の取り方」について紙芝居や模型も用いながら、わかりやすく丁寧に教えていただいたことで、子どもたちも真剣に話を聞いていました。

なお、歯と口の健康週間を話題にした「ほけんだより」を6月3日に発行しておりますので、是非ご覧いただき、お子さんのむし歯予防等についてのご理解とご協力をお願いします。

家庭訪問に伴う集団下校

今日と明日は、家庭訪問のためB5日課で13:50に集団下校となります。安全担当の先生の話を聞いた後、各班の班長さんを先頭に帰って行きました。

この2日間、普段より早い下校となります。帰ってからの過ごし方については、学校でも指導しましたが、ご家庭でも安全な生活について声を掛けていただければ幸いです。

なお、家庭訪問は、今年度より緊急時対応に備えた所在確認となりましたので、担任が直接お宅に訪問することはありません。よろしくお願いします。

体力テストを行いました

全校生で体力テストを行い、50m走やソフトボール投げ、立ち幅跳びなど、計8種目に臨みました。この体力テストを通じて、自分の体力や運動能力を把握させ、今後の体力づくりに生かせるように指導していきます。なお、結果等の一覧表については、後日お子さんを通じて配付します。

一人一台端末の活用に向けて(4年生)

4年生は、一人一台端末(Chromebook)の活用に向けて配布された端末をうれしそうに手にし、早速、ICT支援員の先生の協力を得ながら、ログインするためのパスワードを変更したり、基本操作について学んだりしました。

宇津峰に登りました(5・6年生)

5・6年生は、28日(金)に地域の伝統や文化に親しむ「ふるさと学習」の活動で、校歌の歌詞にも登場する宇津峰(676m)に登りました。

天候にも恵まれ、森の案内人の先生方に丁寧な説明をいただき、子どもたちは自然の豊かさや歴史にも触れながら、充実した自然体験を行うことができました。

互いに励まし合いながら、全員が山頂まで辿り着き、無事下山できた子どもたち、よく頑張りました。宇津峰から見下ろす須賀川市の景色も素晴らしかったです!

がっこうたんけん(1年生活科)

1年生がやってきました。今日の学校探検では、それぞれの場所に、誰がいて、どんな仕事をしているのか調べにきたことを教えてくれました。

「なまえをおしえてください。」「ここでどんなしごとをしているんですか?」としっかり質問ができていました。

質問に答えてあげると、さっそく、たんけんカードに聞いた名前と似顔絵を上手にかいて、「しつれいしました!」と元気にあいさつをして、次の場所へ移動して行きました。

雨の日の業間休み時間

本日、6年生は1校時~3校時にかけて「全国学力・学習状況調査」に臨みました。国語と算数の2教科と生活や学習環境等に関する質問紙調査に真剣に取り組み、予定通り実施できました。

さて、予報通り午前中から雨が降り始め、今日の業間休み時間は、室内で過ごすことになりました。体育館では、割り当てられた5・6年生がドッジボールをして遊んでいました。

このほか、1年生教室では積み木を使って遊んでいたり、コンピュータ室ではPCに親しんだりしていました。

雨降りが多くなるこれからの季節、室内で過ごすことが多くなります。室内での遊びを工夫させながら、安全に楽しい休み時間を過ごさせたいと思います。

委員会活動の様子

6校時目に委員会活動がありました。4年生以上で組織されている委員会は「保健・体育委員会」「放送・給食委員会」「図書・園芸委員会」の3つあり、それぞれの委員会で話し合って決めた計画に従って活動をしています。

放送・給食委員会では、全校生に呼びかける掲示物を作成していました。

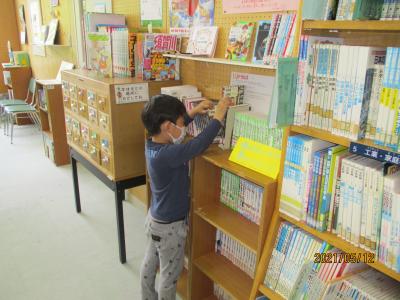

図書・園芸委員会では、司書の先生の協力を得ながら、学級に備え付けてある図書の入れ替え作業を行っていました。

保健・体育委員会では、体育館にある用具等の整理を行っていました。

授業の様子から(2年図画工作、1年図画工作)

2年生の女の子が「次の時間は図工だ。やったー。」と言いながら廊下を歩いて行ったので、教室に行ってみると運動会の絵を描いていました。大玉転がしやチャンス走の楽しかった様子を思い出しながら、画用紙いっぱいに生き生きとした表情の絵を描いていました。

隣の1年生教室でも楽しそうに図画工作の学習をしていました。1年生は、折って、立ててできるものを考え、ロケットやちょう、電車やバス、犬などを作っていました。

授業の様子から(3年理科・5年外国語)

3年生の理科では、発芽したヒマワリの芽をうれしそうに観察していました。ホウセンカもそろそろ発芽することでしょう。子どもたちは、それそれの植物の成長の様子を観察して記録していくことになります。

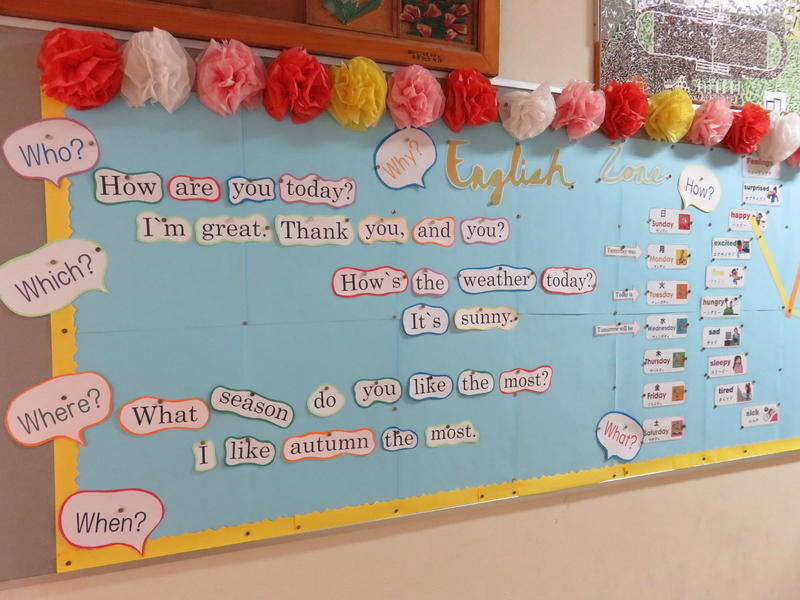

5年生の外国語の授業では、誕生日の尋ね方と自分の誕生日の言い方を学習していました。ALTの先生の発音をよく聞いて真似しながら、ペアになって実際に英語でのやりとりを楽しんでいました。

授業の様子から(1年算数、2年国語)

1年生教室から、「はいっ!」「はいっ!」と元気な声が聞こえてきました。訪問してみると、算数の授業で「10は、いくつといくつ」の学習をしていました。やるきいっぱいの1年生です

2年生教室では、ICT機器を使用し、デジタル教科書を活用した国語の授業を行っていました。このデジタル教科書は、各教室に設置されたプロジェクターと教師用の端末を用いて黒板に映し出され、部分的に拡大したり、書き込んだりできるほか、音声を聞いたり、動画を視聴したりすることができるようになります。他の学年でもICT機器を活用した授業を今後進めていくようになります。

授業の様子から(6年図画工作)

「水の流れのように」を題材とした立体制作に取り組む6年生です。思い思いに紙粘土で形を作り、彩色を工夫しながら丁寧に仕上げていました。

業間の休み時間の風景

ここ数日、すっきりしない天気が続いていましたが、業間の休み時間には晴れ間が見られ、校庭から元気な声が聞こえてきました。

学年の枠を越えてドッジボールを楽しんでいる子どもや滑り台やブランコの遊具を仲良く使って遊んでいる子どもたちのほか、2年生は、ダンゴ虫を探していたり、カマキリの卵を見つけて教えてくれたりしていました。

引き渡し訓練の対応、ありがとうございました

運動会に引き続き、引き渡し訓練への対応、ありがとうございました。お陰様で、非常災害等による緊急時のお子様の引き渡し訓練を円滑に行うことができました。お忙しいところ、ご協力をいただきましてありがとうございました。

運動会がんばりました!

今年度も感染症防止対策を講じながら、規模を縮小しての運動会になりましたが、子どもたち一人一人が練習を重ねてきた成果を発揮することができたことを嬉しく思っています。運動会開催にあたっての保護者の皆様のご理解、ご協力に感謝申し上げます。

また、PTA役員の皆様を中心に運動会の準備から片付けまでご協力いただきましたこと、この場を借りて御礼申し上げます。ありがとうございました。

移動図書館がやってきました

今日は、移動図書館の日でした。業間の休み時間になると、子どもたちがやってきて、前回借りた本を返却してから、次に借りたい本を真剣に探してました。

1年生は、借りた本をうれしそうに紹介しあっていました。

昼休みの図書室にて

水曜日は、司書の先生が図書室に来てくださる日なので、昼休みになると子どもたちが次々に図書室にやってきました。

司書の先生が並べて置いたお勧めの本の中から選んで借りていく子どもや、司書の先生に読んでみたい本を相談している子どももいました。1年生も本の借り方が上手にできていました。

ホウセンカの種まきをしました(3年生)

4校時目の理科の時間に、ホウセンカの種をまきました。今後、発芽から生長の様子を観察していきます。

運動会練習(低学年)

4校時に低学年種目の練習を行いました。50m走では、まっすぐ走ることを頑張っていました。チャンス走「ひっぱれ!ひっぱれ!」では、引いたテープを風になびかせながらゴールします。短いテープがラッキーになります。

がっこうたんけん(1年生)

1年生が生活科の授業で「がっこうたんけん」を行いました。4月に、2年生に学校を案内してもらったことを生かしながら、1年生だけでの学校探検でした。

「会議室は、どこだっけ?」「これは何かな?」と友だちと相談したり、学校の先生方に質問したりしながら、楽しそうに学習していました。

運動会練習(高学年)

午前中に全校リレーと鼓笛の練習を行った後、高学年の子どもたちは、午後に学年種目となる「借り物・借り人競走」のほか、「西二小競輪」と「西二タイフーン」の練習を行っていました。担任の指示を一回で理解し、ぞれぞれの種目の練習に取り組んでいる姿は、さすが高学年です。なお、「西二タイフーン」は、運動会当日の親子種目となりますので、ご協力をお願いします。

運動会では、競技のほか、係の仕事や開閉会式での役割を担っている高学年児童の活躍を期待しています。頑張ってください!

放課後の光景

放課後、職員が校庭の草むしりをしていたところに、2年生の男の子が「ぼくも草むしりを手伝います!」とやってきてくれました。うれしく思いながら作業を続けていると、児童クラブの先生と子どもたち、そしてお迎えを待っている子どもたちが次々と加わり、気がつくとたくさんの子どもたちが草むしりをしていました。

気持ちよく手伝ってくれている西二小の子どもたちの姿にたいへんうれしくなりました。

運動会全体練習〈2回目〉

本日の3校時に、2回目の運動会全体練習を行いました。

開閉会式の練習の中では、返礼の仕方、国旗・市旗・校旗の掲揚や優勝杯の受け取り方等を行いました。1年生が行う開会のことばも、はきはきと上手に言えていました。

今週末の運動会に向けて、やる気いっぱいの子どもたちです。

はじめての鼓笛全体練習

西二小の鼓笛隊は、1年生から6年生までの全校生で編成されています。

今日は、運動会での演奏に向けたはじめての全体練習を行いました。担当の先生の指示をよく聞き、入場から退場までの流れを確認しながら演奏を頑張っていました。1年生や2年生も上級生が演奏する「校歌」と「ドレミの歌」の音楽に合わせて、元気にポンポンを振りながら行進していました。

また、鼓笛の練習前の休み時間には、全校生と先生方で校庭の草むしりをしてくれました。

運動会全体練習〈1日目〉

5連休明けの本日、西二小の子どもたちが元気に登校しました。連休中、約束を守って事故なく過ごせたこと、たいへんうれしく思います。

さて、5月15日(土)の運動会に向けて、全体練習が始まりました。

今日は、1回目ということで、入場行進と開会式の流れや隊形、役割の確認をしました。子どもたちは、連休の疲れを見せることなく、真剣に取り組んでいました。

また、4校時目に全校リレーの練習も行い、1年生のスタートから6年生のアンカーまで、バトンを上手につなぎながら、青空の下、元気に走っていました。

授業参観・PTA総会へのご協力ありがとうございました!

16日(金)は、授業参観・PTA総会へのご協力ありがとうございました。多数の保護者の皆様に参加いただき、児童もとてもはりきっていました。授業の様子を写真で紹介します。

交通安全教室

4月14日(水)に交通安全教室がありました。西袋派出所の警察官と交通安全専門指導員の方々に、おいでいただき、交通安全について指導していただきました。残念ながら、雨で外での活動は、できませんでしたが、真剣にお話を聞くことができました。

春を探しました!

4月7日(水)は、満開の桜の下、2年生が生活科で、春を探しました。花や生き物などを見つけて、担任の先生に報告していました。桜の下で、チーズ!

入学式の様子から

4月6日(火)に7名の児童を迎えて、入学式を行いました。全校生が参加しての式でした。教師の呼名に大きな声で返事をし、校長先生から教科書をもらいました。楽しい学校生活を送ってほしいと思います。

お別れ

29日(月)にお世話になった先生方とのお別れの式を行い、本校からは4名の教職員が転・退職されました。職員室で離任の挨拶をした後、離任される先生方へ、5年生の代表児童が感謝と別れの言葉を述べました。見送りでは、子どもたち一人一人と言葉を交わし、別れを惜しむ姿が見られました。4名の教職員の姿を今後学校内で見られなくなるのは、誠に残念で寂しい限りですが、今後も心身ともに健康に留意し、西二小での経験と実績を新任地での教育の振興と発展に生かされることを願うばかりです。地域の皆さま、短い期間でしたが大変お世話になりました。

卒業式の一コマ

令和2年度卒業証書授与式が無事終了しました。卒業生12名は、厳粛な雰囲気の中、小学校の全課程を修了し卒業証書を手にしました。子どもたちは、6年間で心も体も大きくたくましく成長し、中学校へ巣立っていきました。何事にも一生懸命頑張った子どもたちは、限られた活動の中でしたが、各種大会・コンクール等で数多くの成果を収めることができました。少子・高齢化、情報・グローバル化が進む予測しがたい社会ですが、自分の目標を見失わずに将来の夢の実現に向かって、着実に歩んで欲しいと思います。

1年間頑張りました!

2時間目に修了式を行いました。修了証書授与の際には、各担任から一人一人呼名され、大きな声で返事することができました。子どもたちは、感染予防の不安をかかえながらも、何事にも目標をもって今日まで頑張ってきました。また、「自分の命は自分で守る」ことを実践し、大きな事故やケガもなく自己指導能力を発揮してきました。新年度も感謝する心を忘れずに、しっかり自分の目標をもって粘り強く努力し、大きく成長していくことを期待しています。

卒業式全体練習②

今日、卒業式全体練習の2回目を行いました。式歌や呼びかけ、式の中のでの動きを練習しました。いかに効率的に練習していくか、頭を悩ませながら試行錯誤していますが、子どもたちは、各学級で練習を重ねていることもあり、ずいぶん上手になってきました。卒業式当日は、卒業生にとっても在校生にとっても思い出深い一日になることと思います。

リモートで研修

9日(火)にリモートで研修会を行いました。講師は学校支援アドバイザーとして関わっていただいている東京在住の教育研究所の先生です。まず、5校時目の授業をリモートで見ていたた後に、事後研究会で授業の考察や今日的な教育課題について、ご指導をいただきました。21世紀の学びは、「探究」と「協同」「ICT(個別最適な学び)」をキーワードとし、学び合い・支え合う集団作りの必要性について、熱く語っていただきました。ご指導いただいたことを次年度の課題として真摯に向き合い、授業改善につなげていきたいと思います。

感謝を込めて愛校活動

1年間お世話になった校舎に感謝の気持ちを表そうと愛校作業を行いました。子どもたちは担当場所の掃き掃除と隅々まで床の水拭きを行い、ワックスがけの準備をしました。児童の下校後職員でワックスがけを行いました。すがすがしい環境で修了式・卒業式を迎えられそうです。

卒業式全体練習

卒業式の全体練習が始まりました。今日の練習メニューは、「別れの言葉」と「式歌」です。

6年生は、事前の練習どおり、張りのある声を出すことができました。在校生は、まだまだ自信のない声が聞かれましたが、何度か繰り返すうちしっかり息を吸って、大きな声が出せるようになりました。卒業式に向け、心を一つにして盛り上げていきたいと思います。

通学班会議

昨日、来年度に向けた通学班会議を行いました。通学路の危険箇所や班のメンバーの確認、集合場所と時刻、欠席の際の連絡方法などについて話し合いました。来年度は6年生が少なくなるので、3年生から班長になる登校班もあります。今後とも、子どもたちの登下校の様子につきまして、各地区で見守りのほどよろしくお願いいたします。

式歌練習

今日から全体で式歌(君が代、市歌、校歌)の練習をしました。担当者からいっぱい息を吸って、元気に歌うようにとのアドバイスがありました。本番まで上手に歌えるように練習していきたいと思います。

移動図書館

今日は移動図書館の日でした。先月が地震の影響で臨時休業になったので、久しぶりの貸し出しとなりました。子どもの学力の土台は言語能力です。見える学力の土台である見えない学力を膨らませていく決定的なかぎは、読書を好むように仕向けるかどうかにかかっているといわれています。一週間に一日だけでもノーメディアの夜を設定し、

本を読む楽しさを味わってみてはいかがでしょうか。

暗唱活動

学びの基盤づくりの一環として、実施している暗唱活動にいよいよ一年生も参加するようになりました。今日は数名の1年生が覚えたての詩を暗唱していました。1対1になると緊張して、頭が空っぽになってしまいがちですが、子どもたちは校長先生の前で堂々と諳んじていました。

6年生を送る会

本日の3・4校時目に6年生を送る会を実施しました。5年生が中心になって企画し、4年生と協力して会を盛り上げました。まず、校長先生からは、6年生への励ましの言葉とそれを模範として生活してきた1~5年生に向けて、交流の時間を楽しみ感謝の気持ちを表現して欲しいとのお話がありました。次に、ブロックごとに6年生とのゲーム(ジェンカ、玉入れ、〇×クイズ、フリースローゲーム)等を楽しみました。また、各縦割り班ごとに感謝の気持ちを表した寄せ書きをプレゼントしました。最後に、6年生から自己啓発のメッセージの発表があり、和やかな雰囲気の中で一体感を感じる会になりました。

学校評議員会

24日(水)に学校評議員会を行いました。評議員の方々には、まず各学年の字授業の様子を見ていただきました。次に、小規模校のよさを生かした教育活動について、学校評価を踏まえてアドバイスをいただきました。次年度も地域と一体となった学校経営を進めてまりますので、ご支援のほどよろしくお願いいたします。

鼓笛全体練習

25日(木)に2~5年生による鼓笛の全体練習を行いました。当日まで各パートごとに練習していていましたが、初めて全体で合わせてみました。子どもたちは初めてにも拘らず、とても上手に演奏することができました。明日の「6年生を送る会」ではどのような演奏になるか楽しみです。

ありがとうございました、授業参観

26日(金)は、ご多忙のところ授業参観においでいただきありがとうございました。子どもたちの一年間の成長や進歩の一端をご覧いただけたのではないかと思います。各学年とも工夫を凝らした授業や発表でした。子どもたちの頑張りをほめていただければと思いす。

また、授業参観後のPTA臨時総会では、PTA組織・規約の改正等にご理解を賜り、誠にありがとうございました。今後も様々なスリム化を検討し、負担軽減を図っていきたいと考えておりますので、ご協力をよろしくお願いします。なお、要項の中に本校のいじめ対策や学校評価結果も綴じておきましたので、ご覧いただきますようよろしくお願いします。次年度も本校ならではの特色ある教育活動を推進していきますので、ご支援のほどよろしくお願いします。

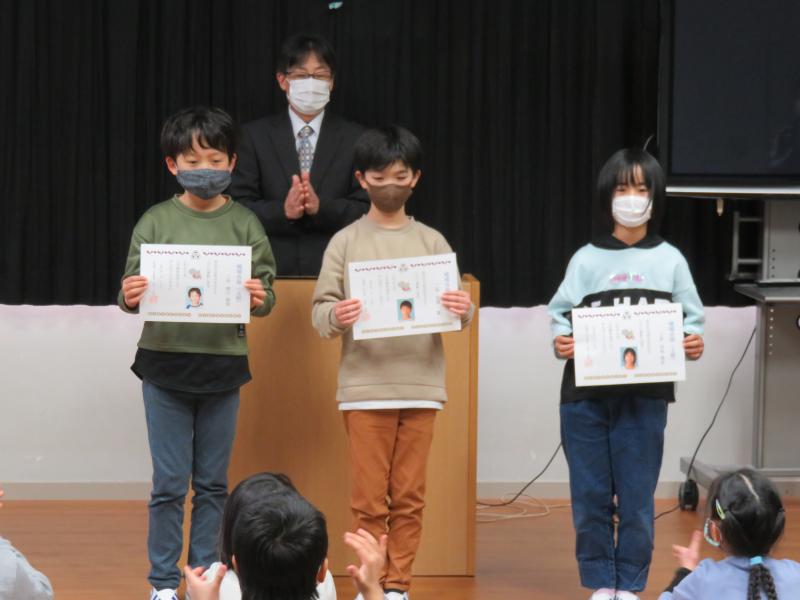

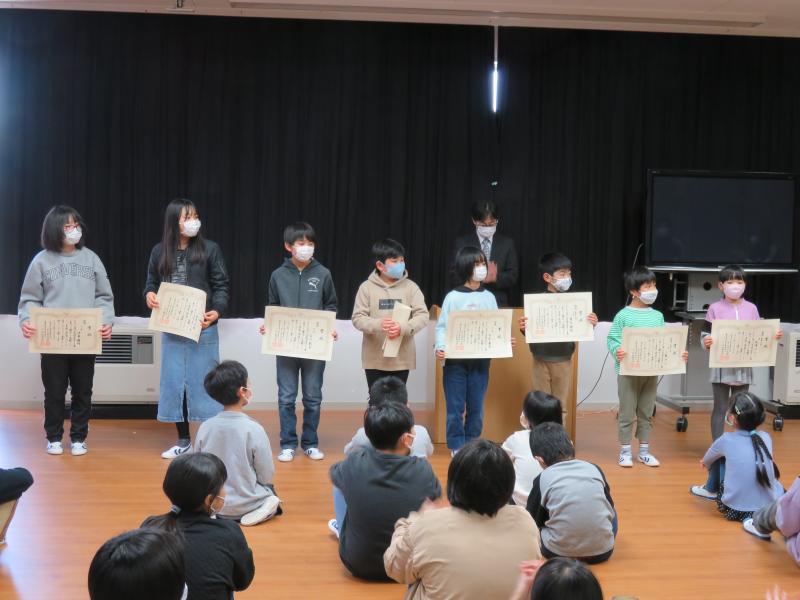

今月の全校集会

22日(月)に全校集会がありました。今回の全校集会では、表彰後に校長先生から、東日本大震災後の10年を経過するに当たり、その経験と教訓を継承するための講話を行いました。間もなく3月11日がやってきます。想定を超える災害の被害を如何に最小限に抑えるか、今後も危険を回避するための能動的な力が身に付くように、安全・防災教育を計画的に取り組んでまいります。

雪の芸術

久しぶりの積雪でしたが子どもたちは安全に登校してきました。朝は、6年生がボランティアで、雪かきの手伝いをしてくれました。大変ありがたかったです。

しばらくすると、校庭には雪の芸術が出現しました。子どもたちは、休み時間や放課後の時間を見つけては、「かまくら?」づくりにいそしんでいました。完成前に溶けてしまいそうですが、いい思い出になるのではないでしょうか。

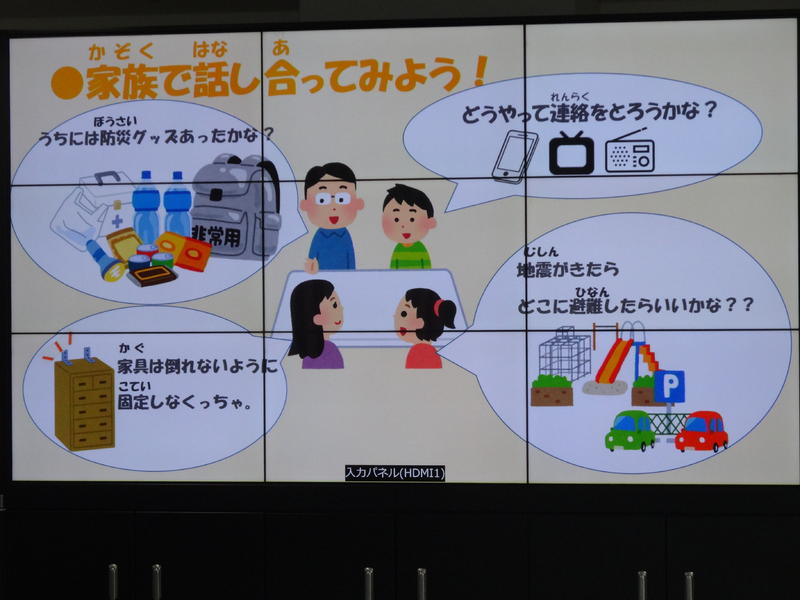

防災・安全マップ

今年度、県の防災教育推進事業の指定を受け、災害や防災について正しい知識を身に付けるとともに、災害発生時には自らの安全を確保したり、自分の役割を自覚して行動する力を養うことを目的に研究・実践してきました。

その一環として、従来の安全マップを防災・安全マップとして

リニューアルしました。地域の危険箇所や子ども110番の家

だけではなく、市のハザードマップを参考にして、避難所や

令和元年台風19号における浸水範囲等を追加しました。

後日各ご家庭に配付いたしますので、お役立ていただければ

幸いです。

ユキヤナギが届きました!

本日、夢みなみ農業協同組合からユキヤナギが配送されました。白い花というイメージが強かったのですが、とてもカラフルな花が届きました。早速、玄関に飾らせていただきました。ありがとうございました。

明日の学校再開について

本日は地震の影響による児童の安全確保を図るため臨時休業となりました。学校の施設・設備の安全点検を実施した結果、特に大きな損傷はありませんでしたので、明日から学校を再開いたします。通学路の補修等も済んでいるようですが、十分注意して登校してほしいと思います。今後一週間、余震等も起こりやすいとのことですので、安全には十分に配慮していきます。学校の再開に伴って何か不安なことがございましたら、お知らせください。明日は給食も再開します。

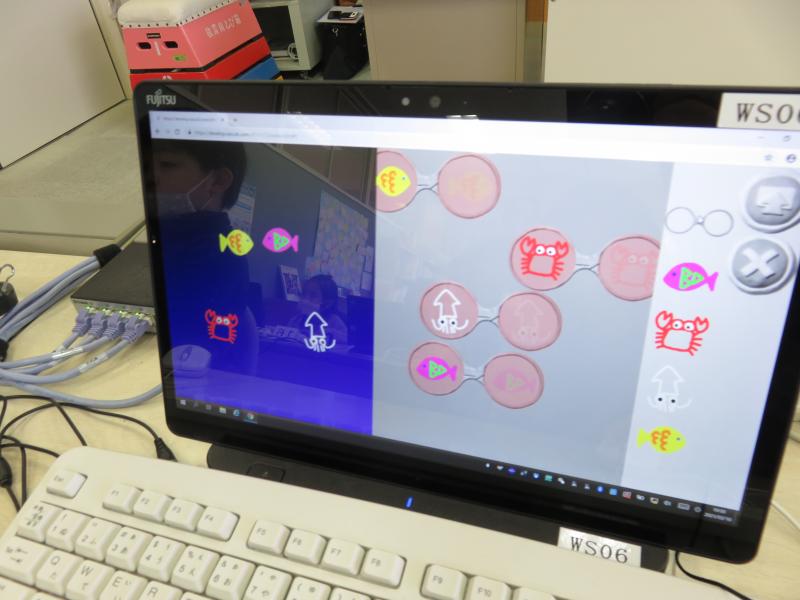

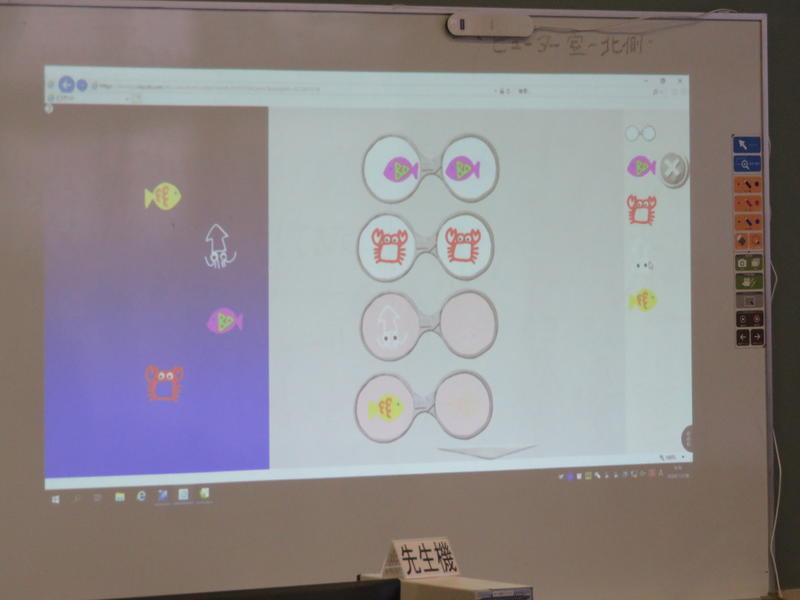

キッズプログラミング

10日(水)は、GIGAスクールサポーターの業務日となっており、タブレットの操作方法について、キッズプログラミングの「ビスケット」を題材に教えていただきました。子どもたちは楽しみながらタブレットの操作方法を学習していました。

福祉を学ぶ

今3年生は、「福祉」について学習しています。子どもたちは身近な福祉について興味を持ったことを体験したり、文献で調べたりして、問題点やこれからの福祉について考えを深めています。今日は、車椅子に乗り、その不自由さを体験しました。 小規模校のよさを生かし、学力の基盤・土台としての様々な体験活動を今後も充実させていきたいと思います。

寒さや雪も自然の恵み?

雪の朝、雪化粧した山から朝日が昇り、周りを明るく照らしていきます。子どもたちは、寒さに負けず、元気に登校してきました。休み時間の子どもたちも活発です。外に飛び出しては、雪合戦や雪だるまつくりに励んでいました。雪で着飾った木々も趣がありました。

心に染みた民話教室

2~3校時目に民話教室 が行われました。民話を聴いていると、昔の人々の生活の息づかいみたいなものが伝わってきました。子どもたちも語り部のお話に引き込まれ、静かに聴き入っていました。また、昔から地元に伝わる民話も紹介していただき、改めて身近な民話の魅力や地元のよさを感じることができました。

最近、コロナ禍の中での仕事や勉強で、心が弱っている人にとってはちょっとした癒し効果が期待できそうです。動物や河童、神様の生きる世界に少しだけ浸って、心を洗濯してみるのもいいものだと思いました。

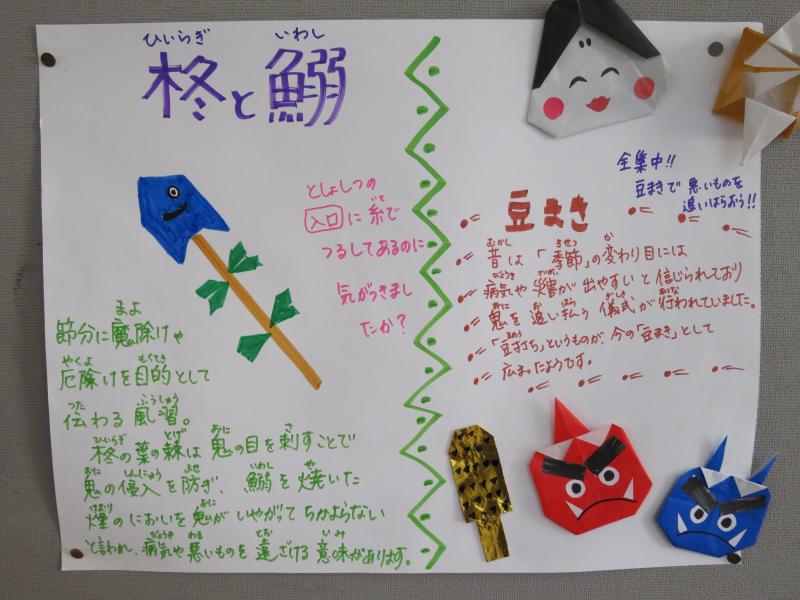

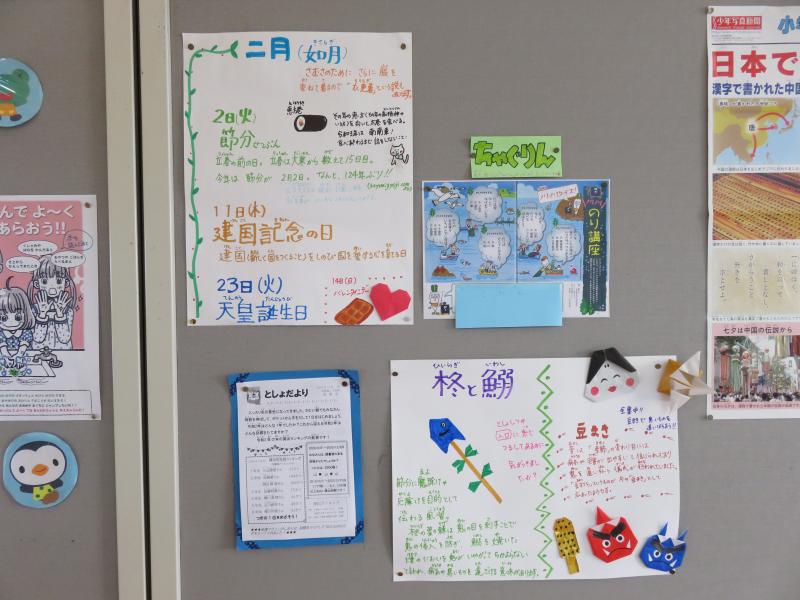

今日は節分!

保健だよりに詳しく書かれていましたが、今日が節分、明日が立春になるんですね。2月2日が節分になるのは実に124年ぶりとのこと。天文学に関係することはちょっと難しいですが、昔からの風習を味わっていきたいですね。子どもたちが追い出したい鬼は、夜更かし鬼や朝寝坊鬼、あきらめ鬼やわがまま鬼など、様々な悪い鬼が潜んでいるようです。学校では豆まきができませんでしたので、それぞれのご家庭で、力を合わせて悪い鬼を追い払っていただければと思います。

電磁石の性質?

5年生では、電流がうみ出す力として、電磁石について学習しています。導線を巻いたコイルに鉄しんを入れ、電流を流すと電磁石の働きをします。磁石との共通点を探りながら、電磁石を利用した車を作成し、電磁石の性質について理解を深めることができました。

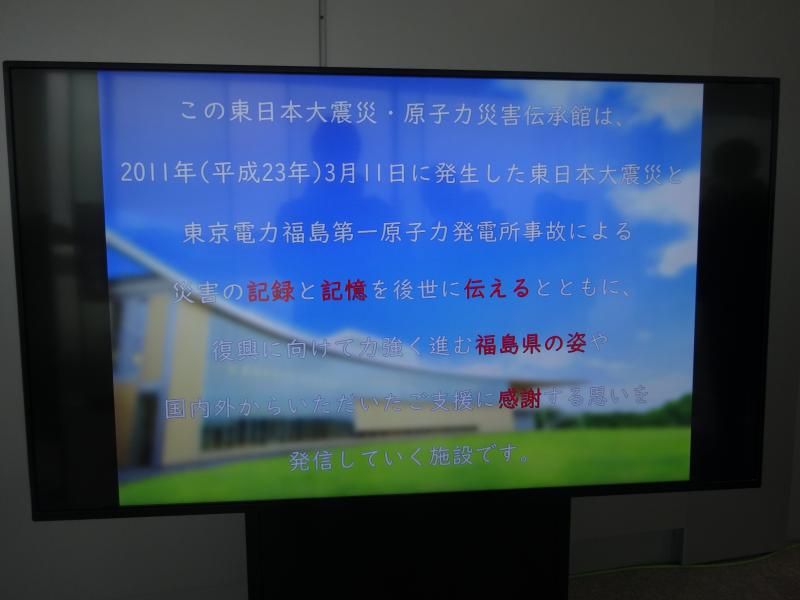

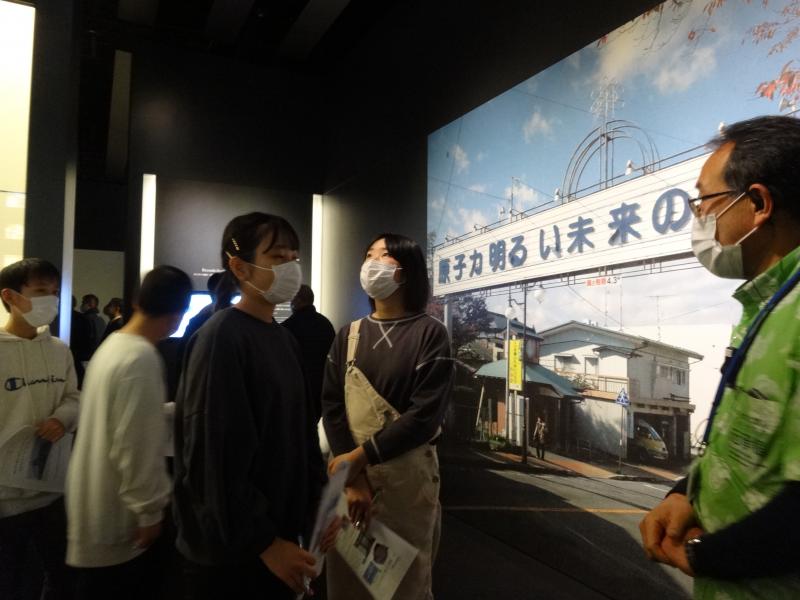

6年生の「伝承館」見学学習

28日(木)に6年生が双葉町にある「伝承館」を見学してきました。「伝承館」は、福島県が経験した東日本大震災に関する映像や展示物に加えて、「語り部講話」や学んだことを話し合う「ワークショップ」等があります。この見学を通じて得た気づきや学びが教訓となって頻発する災害への備えや減災、命を守る行動につなげていくことがねらいです。子どもたちは、複合災害がもたらされた影響や復興の現状、課題等を見て、よりよい社会づくりの実現に向け大きな重い宿題をもらってきたようでした。

ユネスコ募金の寄付

ユネスコ世界寺子屋募金の贈呈式を行いました。6年生全員が出席し、代表児童から、「世界の平和や安全、子どもたちの教育に役立ててください。」とユネスコ協会の職員の方に集まった募金を手渡ししました。

I always~

3校時目に5年生の英語の実践研究を行いました。日常生活の行動について頻度の表現(always,usually,sometimes,never)を使用して、自分の日常生活における習慣を表現させるものです。「Ialways get up at seven」を基本的な表現として発音していました。新しい表現との出会いにより、気持ちや考えを伝える幅が広が広がりました。

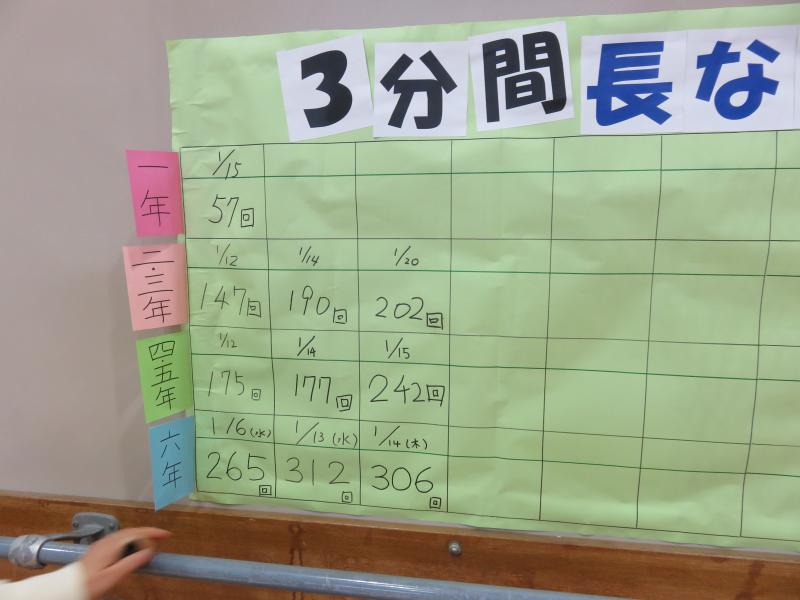

クラスベストを目指して

2校時終了後に「なわとびタイム」を実施し、クラスごとに個人種目と長なわに挑戦しています。なわとび記録会(期間)2月12日まで継続して取り組み、クラスベストを目指していきます。

「思い出の校舎」完成!

6年生は図工で「思い出の校舎」を描きました。立体感を出すために遠近法で下書きし、絵の具で「にじみ」「ぼかし」「グラデーション」等の技法を工夫するなど、子どもたちはそれぞれに表現の仕方を工夫し、個性ある素敵な作品に仕上げていました。

児童会によるゲーム集会

昨日の3・4校時目に6年生主催のゲーム集会を行いました。6年生が考えたゲームを縦割り班で体験し、異学年交流とお互いの親睦を図りながら、残り少なくなった6年生と楽しい思い出を創ることがねらいです。6年生は下学年を楽しませようと一人一役のゲーム内容を企画・運営し、ランキングを付けたり、認定書やメダルを作成したりするなど、心に残る楽しい時間を共有することができました。目に見えないものが伝統として残っていくのは素晴らしいことですね。

魚釣り 缶つみ

割りばし入れ ボーリング 豆つかみ

10秒ストップ ストラックアウト 表彰

吹雪の中でも!

久しぶりの雪に子どもたちは大喜びです。特に下学年の子どもたちは、吹雪の中でも、鬼ごっこをしたり、雪合戦をしたりして、雪遊びを満喫していました。風邪を引かないようにしてください。

移動図書館でも

先週金曜日は、移動図書館でした。子どもたちは密を避けるために、時間差で本を借りに来ていました。6年生は、2時間目の休み時間に体育館で実施している長縄の練習が終了してから忘れずに本を借りていました。

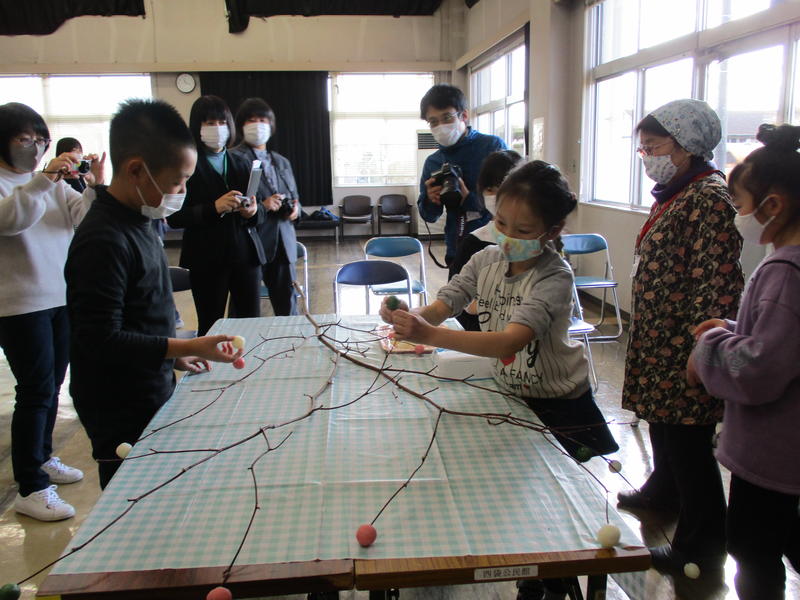

団子さし体験

13日の3校時目に2・3年生が小正月の伝統行事である「団子さし」に行ってきました。地域のお年寄りの方々との交流を目的として行われる予定でしたが、密集を避け、西一小の2年生はリモートでの参加となってしましました。2・3年の子どもたちは、団子さしの由来を聞き、願いを込めてみずの木に団子やせんべいを飾る体験をしました。

冬場の体力づくり(ベストを目指して)

なわとびの練習が始まりました。2時間目終了後の休み時間(業間時間)は、全学年で取り組む個人の種目と他学年と交流を深める長縄跳びの練習に取り組んでいます。今日は、1~3年生の長縄跳びの練習の様子を覗いてきました。少しづつリズムよく長縄を跳び越える1年生。2・3年生もテンポよく素速く跳び越えていました。

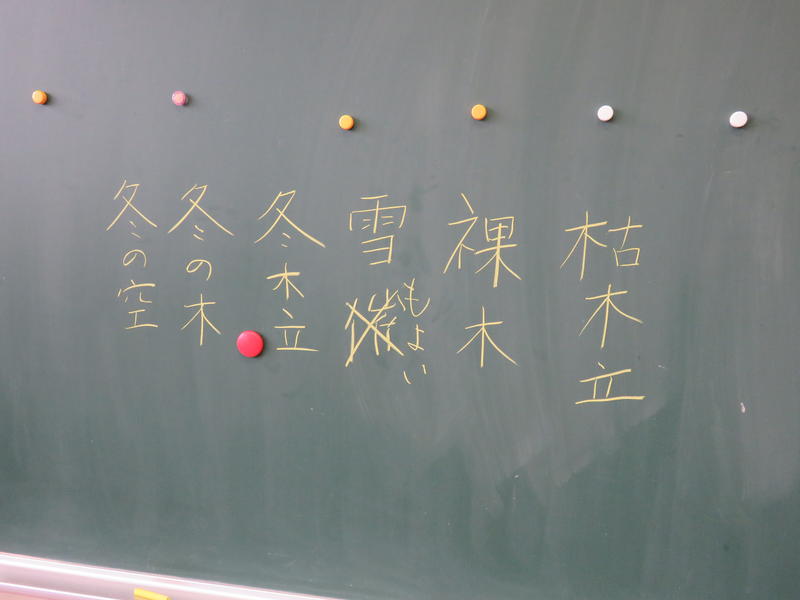

俳句教室

例年お世話になっている俳句の先生を講師に、本日、全学年で俳句教室を実施しました。冬の風物詩を季語に、文字に表し難しく考えないようにすること。言葉を削る作業は難しいかもしれないが、自分の感性を生かして、俳句作りを楽しんで欲しいとのお話がありました。子どもたちは、校庭に出て季語を探した後、早速俳句作りに挑戦し、それぞれ素敵な表現を見つけて完成させていました。

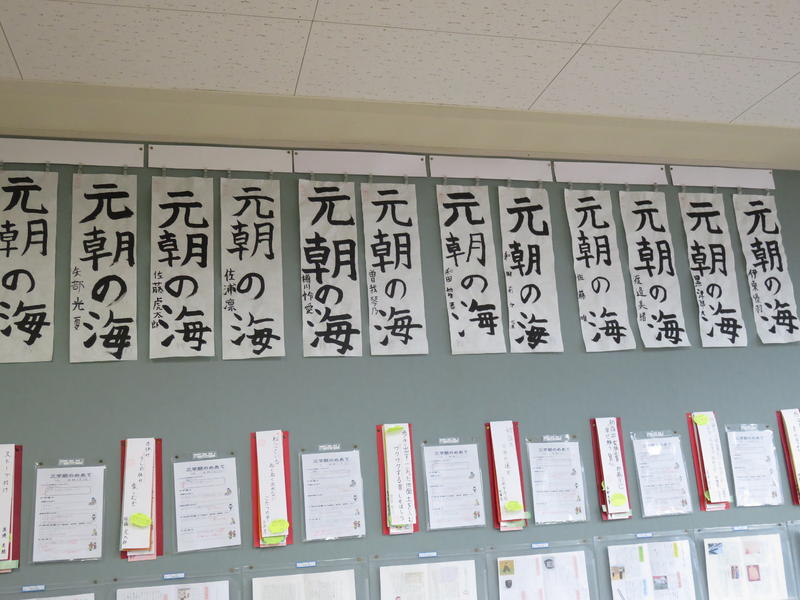

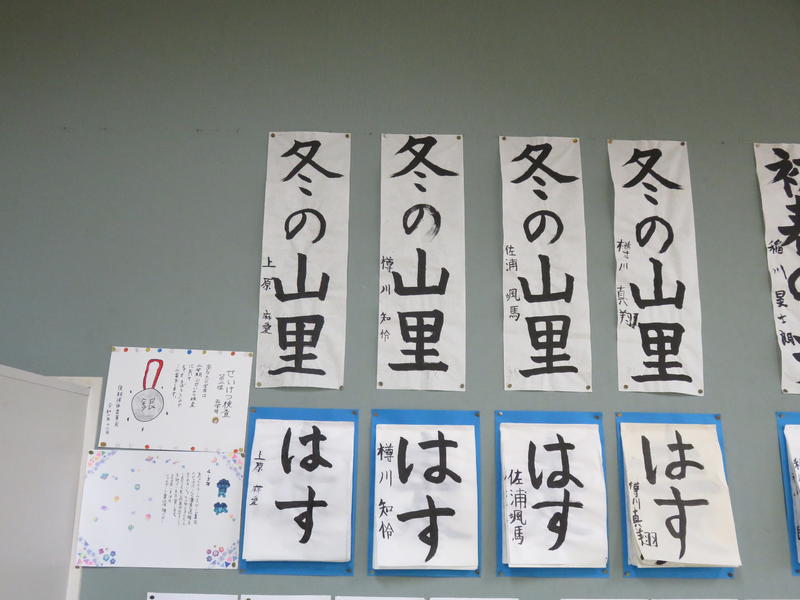

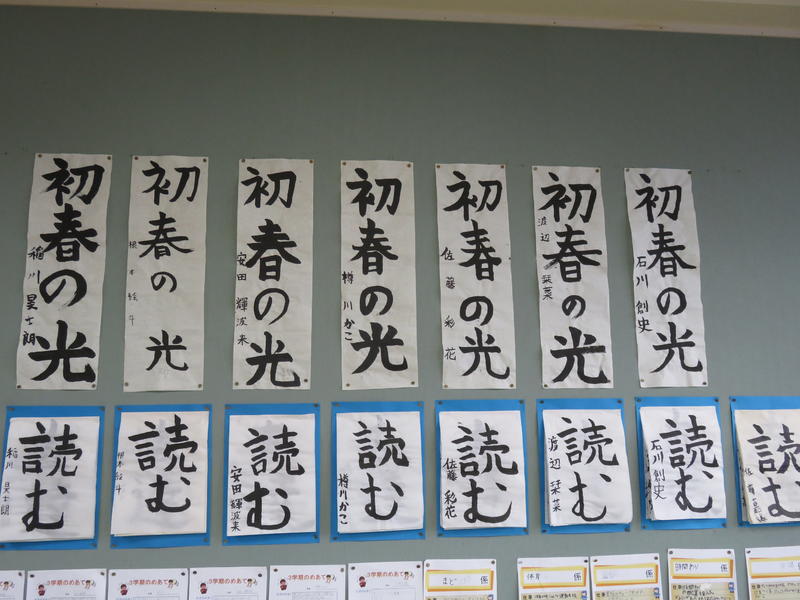

力作がそろいました!

各教室には、子どもたちが冬休みに書いてきた書き初めの作品が掲示されています。どの作品も基本に忠実に丁寧に書かれていました。冬休みに真剣に取り組んだ子どもたち頑張りが、作品に込められているようでした。

4年生 5年生 6年生

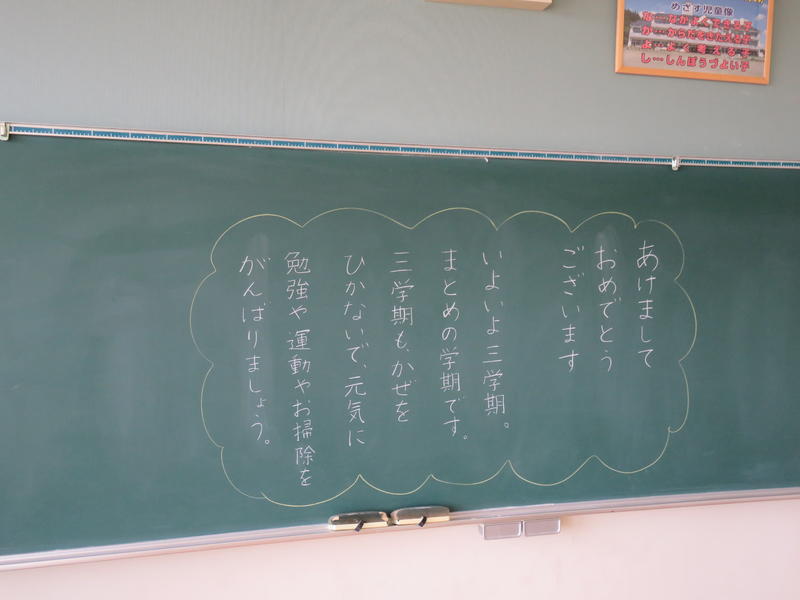

新年、最初の登校!

新しい年が明け、最初の登校となりました。子どもたちは、大きな事故やけがもなく、冬休みを安心・安全に過ごし、無事全員出席することができました。始業式では、校長先生から子どもたちに向けて、感染症予防(凡事徹底)を継続しながら、健康に留意し、進級に向け目標をもって努力を積み重ねて欲しいとのお話がありました。次に、児童を代表して1年生が新年の抱負を発表しました。3学期に頑張りたいことを学習面・生活面から3つに絞り、気持ちを込めて発表しました。最後に6年生の力強い伴奏で元気に校歌を斉唱し、今年一年良い年になることを願いながら、始業式を終えました。

明日から、3学期

短い冬休みでしたが、明日から3学期が始まります。新しい気持ちでスタートが切れるように、今から準備を整えていきたいものです。明日(5日)は、通常通りの登校で、給食はありません。12時10分に一斉下校となります。

「一年の計は元旦にあり」。これからは、「知」に興味・関心を向け、自らの学びを自分自身でマネジメントしていくことが求められています。3学期も子どもたちの学びをサポートしてまいりますので、ご支援のほどよろしくお願いいたします。

89日間の2学期終了

3校時目に2学期の終業式を行いました。89日間を終えた子どもたちの表情はやり切ったという達成感や満足感に満ち、笑顔が見られました。校長先生からは、2学期最初に子どもたちに話したことにふれ、改めてコツコツと努力を積み重ねてきた子どもたちを称賛する言葉がありました。また、コロナ禍の中、苦労している方々を思いやる言葉の大切さについても話がありました。次に児童を代表して2年生が2学期に頑張ったことや3学期の抱負を述べました。大きな声で発表できて大変すばらしかったです。最後に、生徒指導の担当からは、冬休みの過ごし方について、特に命にかかわることやスマホ(ネット)の利用について、注意喚起する指導がありました。

保護者の皆様には、先が見通せない中、2学期における子どもたちへのかかわりや教育活動へのご支援等、何かと大変お世話になりました。まだまだ安心はできませんが、今後とも子どもたちの安全と健康を最優先にした教育活動を実践し、最大限の効果を上げられるよう教職員一丸となって取り組んでいきますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。

表彰関係:創作曲入賞 市文化祭俳句の部入賞 歯と口の健康優良

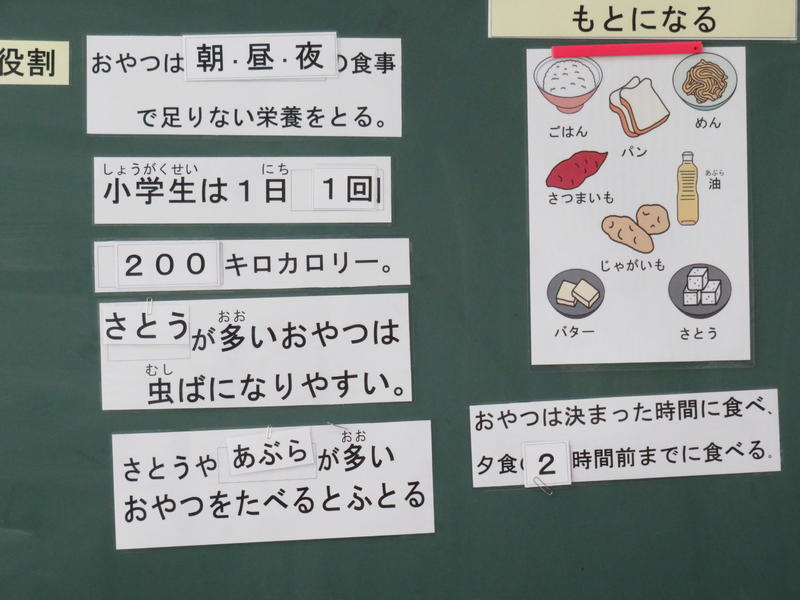

4・5年食育指導

4・5年生を対象に食育指導を行いました。中学校の栄養教諭の先生を講師に、「自分のよいおやつの食べ方」について、サンプルや掲示物を利用し、砂糖や油の量を含めて200カロリーを超えない良質なおやつについて考える授業でした。「ヘルシースナッキング」。間食をこまめに取り入れ、空腹状態を作らないことで一気にたくさん食べてしまうことを防ぐという食習慣が求められているのかもしれません。

鼓笛練習②

今日も2~5年生の鼓笛の練習がありました。6年生が練習の様子を傍らで見守り、時折、ていねいに演奏の仕方を教えていました。来年の新鼓笛隊の演奏が今から楽しみです。

雪にも寒さにも負けず

昨日からの降雪に子どもたちは大喜び。2時間目の休み時間は、ほぼ全校生が校庭に出て、雪遊びに興じていました。昨日は、降雪があったものの2時間目の休み時間前にはほとんど融けてしまい、残念がっていました。今日は、昨日の分まで雪を楽しめたようです。

そば打ち体験

吉美根のそば打ち愛好会の協力をいただいて、6年生がそば打ち体験をしました。子どもたちは、そば打ちの手順(水回し→コネ→延ばし→たたむ→切る)を確認後、早速、生地作りに取りかかりました。そば粉を水でといでいきますが、粘りの感覚に個人差があり、難しかったようです。出来上がったそばを試食し、満足気な表情を見せていました。

雪がちらほら

今週は寒気の影響で、降雪や凍結の予報が出されています。子どもたちは雪がちらついていても、休み時間は元気にサッカーボールを追う姿が見られました。新型コロナ対策が功を奏してか、インフルエンザにり患している子どもは現在のところ0ですが、福島県における新型コロナウイルス感染はステージⅡの段階に入り、対策の強化を検討していく必要を感じています。保護者の皆様におかれましても、感染リスクが高まる「5つの場面」や「3密」・「大声」の回避にご配慮くださるようよろしくお願いいたします。

鼓笛引き継ぎ

これまで中心となって活躍してきた6年生から鼓笛隊を引継ぐための練習が始まりました。6年生から2~5年生へと楽器の引継ぎが行われ、パートごとに練習が始まりました。今後3学期にかけて、様々な責任が6年生から引き継がれますが、形だけでなくよき伝統と校風も引き継がれていくものと思います。

朝ボラ頑張っています

先週から短縮日課だったため、お掃除がありませんでした。8時頃から朝のボランティア活動が始まり、今日は5年生が中心になって階段や1Fトイレの清掃を行いました。朝から気持ちのいいスタートになりました。

プログラミング楽しかったよ。

本日、1~3年生がGIGAスクール構想の一環として、初歩のプログラミングを学習しました。コンピュータの仕組みを理解し、上手に活用して将来の情報社会(自動化)に対応していくのが目的です。今後益々コンピュータを身近な問題の解決に活用したり、主体的にかかわったりして、よりよい社会の形成者として自立していくことが求められています。

防災教育公開授業研究

4日(金)は、県の防災教育推進事業による公開授業研究会でした。自然災害が頻発する中で、習得した知識に基づいて自ら危険な状況を予測したり、回避したりするための迅速な行動力やその備えを学ぶことが目的です。東日本大震災や昨年の台風による被害を教訓に、また、県危機管理センターの見学学習の体験や学習を生かして、授業を組み立て、子どもたちに日頃の心構えや備えについて話し合わせました。多くの参観者がいる中でも、落ち着いて学習に取り組み、進んで発表する姿が見られました。

西一小との小小連携

今年のカレンダーも残すところあと1枚になってしまいました。昨日(1日)に6年生が小小連携で西一小の6年生と交流活動を行いました。西一小は4クラス100以上の子どもたちが来校し、体育館で自己紹介やドッジボールを中心に交流を深めました。なごやかな雰囲気のもとで、楽しそうに言葉を交わす姿が見られました。来年4月からは、同じ中学校で、友だちでありライバルとなる存在ですが、これからの時代は受け身の学びではなく、将来何になりたいか、社会とどうかかわりたいかというキャリアプランを設定しながら、学びを深めていくことが求められています。

チューリップの球根植え

先日、緑の少年団栽培活動の一環として、6年生が中心となり、来年春の開花に間に合わせようと、チューリップの球根植えを行いました。「来年の春は卒業だね。」とつぶやきながら、感慨深そうに一つ一つの球根をていねいに植える6年生でした。

県の危機管理センターに行ってきたよ

26日(木)に2~5年生が、県庁内にある危機管理センターを訪問しました。危機管理センターでは、防災に関する防災啓発動画を見たり、VR体験をしたりして、「災害の恐ろしさ」や「避難の大切さ」について、学んできました。自然災害では、想定した被害を超える災害が起こる可能性があります。これからは危険を予測し回避するために、体験や知識に基づいて判断し、迅速な行動に移す能動的な防災力が求められていると感じました。

11月の全校集会

11月30日(月)は全校集会でした。12月の生活の目標の発表や納税・持久走大会・県の読書感想文入賞の表彰を行いました。校長先生からは、10日(木)から年末年始の交通事故防止総ぐるみ運動に関連して、歩行・自転車による道路への飛び出し厳禁等、交通事故防止の呼びかけがありました。

サッカー教室

5校時目に、1~3年生までのサッカー教室がありました。外部団体のサッカーコーチが来校し、サッカーボールを使ったボール遊びや簡単なミニゲームで楽しみました。ミニゲームでは必死でボールを追いかける姿が見られました。

来週から教育相談

12月1日・2日・3日の14:20から教育相談が始まります。保護者の皆様の願いや要望、学校における子どもたちの学習・生活の様子を中心に懇談を進めて参ります。教育は共同作業です。子どもたちのより良い成長につながるようご来校をお待ちしています。

1年生の作品です 2・3年生の作品です

英語の勉強に役立っています 「ありがとうの木」が大きく葉を広げています

ランチルーム入り口 廊下掲示

初めてのランチルーム

1~3年生は、18日(水)に初めてランチルームで給食を食べました。給食の準備は、教室と同じです。どの学年も給食着に着替えて、素早く準備に取りかかりました。プラスチックのボード越しに、友だちと向かい合って食べるのは気恥ずかしかったようで、しばらくは静かに食べていましたが、少しずつ緊張がほぐれ、和やかな雰囲気の中で給食終了の時間を迎えました。

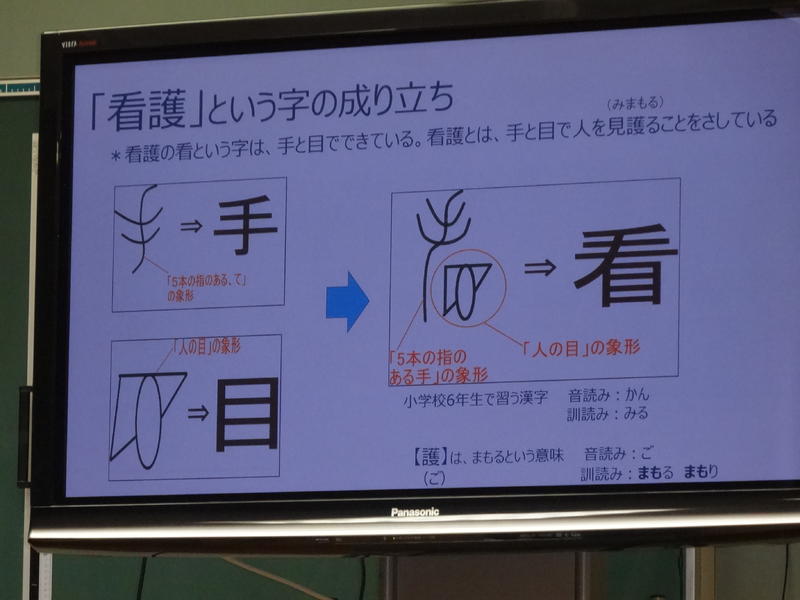

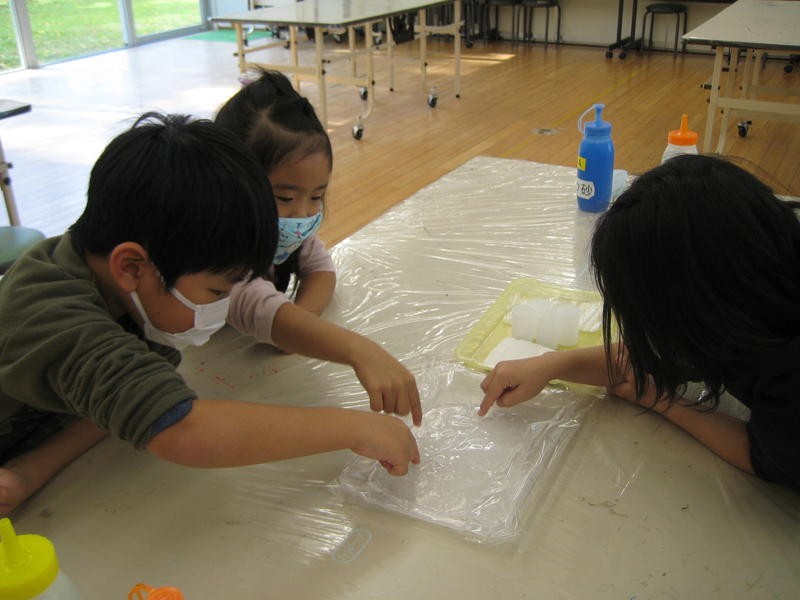

看護の出前講座

本日、4~6年生を対象とした「看護の出前講座」を実施しました。公立岩瀬病院の看護師さんを講師に、看護職の仕事についてお話していただきました。「看護」の「看」という字は、「手」と「目」でできていて、看護とは手と目で見護ることを指していると教えていただきました。看護職の活動もどんどん広がっています。看護職は、人の心に触れ、寄り添い、力になる仕事だということを学ぶことができました。

唐箕(とうみ)体験をしました!

18日(水)の6校時目に6年生が唐箕(とおみ)体験をしました。今年も吉美根のそば愛好会の皆さんのご協力により、そばの栽培活動に取り組んでいます。唐箕は人工的に風を起こして、もみや藁くずなどをそれぞれの重さに選別する農機具です。子どもたちは、唐箕を回す速さや力を加減しながら、上手に選別することができていました。そば打ちが今から楽しみです。

赤い羽根共同募金の寄付

11月、6年生が中心になって募金を呼びかけ、「私たちの住む市で助けが必要な人たちのために役立ててください。」と、18日(水)に集まった赤い羽根共同募金を寄付しました。ご協力ありがとうございました。

ムシテック体験学習

13日(金)に2・3年生もムシテックで体験学習を行ってきました。科学的な思考を養うプログラムを体験し、充実した学習になったようです。

よろしくお願いします!

13日(金)に産前産後休暇に入った職員の後任の職員の紹介がありました。前任者と同様に変わらぬ

ご支援・ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

予告なし避難訓練

本日2時間目終了後に、地震が起き、給食室からの出火を想定した、予告なしの避難訓練を行いました。子どもたちは、素早く物が「落ちてこない」「動いてこない」「倒れてこない」安全な場所や校庭の真ん中で待機したり、机の下などで身を守る行動をとったりすることができました。避難の合図と同時に、「お・か・し・も」を守って、校庭の鉄棒前に避難しました。避難開始から2分以内に全学年避難することができ、いざという時に備えて、自分事として取り組む姿が見られました。

ムシテックに行ってきたよ

1年生が「ムシテックワールド」で体験学習を行ってきました。サイエンスショーを鑑賞したあと、スライムづくりやポップコーン作りを体験したり、放射線を調べたり等、楽しみながら科学の不思議を味わってきました。帰校後はどの子も「楽しかった。」と感想を述べており、天気にも恵まれ充実した1日を過ごしてきたことが分かりました。

当サイトの内容、テキスト、画像等の転載・使用を固く禁じます。

〒962-0057 福島県須賀川市袋田字小田切21 TEL 0248-76-5132 / FAX 0248-63-1086