出来事

授業づくりで学校をつくる ー校内授業研修 5年 算数ー

第一小学校は、授業づくりで学校をつくる取り組みを職員一丸となって推進しています。

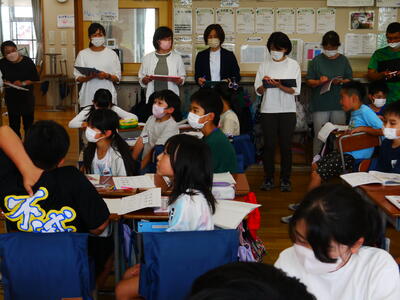

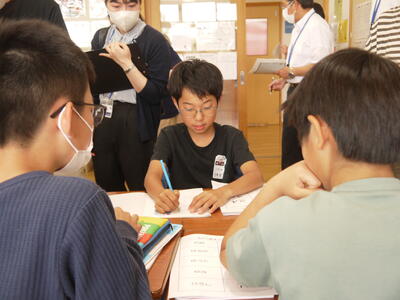

この日は市内学校からも参加がありました。5校時目 5年 算数「小数と倍」の授業です。

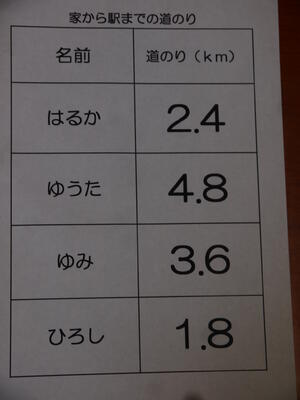

お題はこちら。

授業が始まり、ごく簡単に問題を説明。「はるかさんをもとにすると、ゆうたさん、ゆみさん、ひろしさんの家から駅までの道のりは何倍になりますか?」の問い。

できるかな?

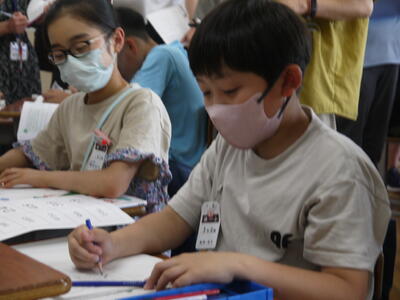

子どもたちは早速問題に取りかかります。

20分ほどで、解く時間は終わり。

簡単に答えを確かめていきます。

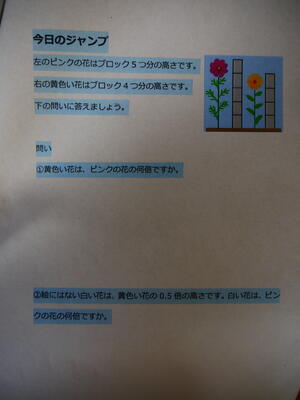

確かめが終わったところで。。。先生がとびきりの問題を出しました。

「ジャンプ問題です。」の先生の言葉に、子どもたちは「いぇーい(^_^)/」!

難しい問題に挑戦することって、子どもたちにとって決していやなことではなく、むしろ挑戦する楽しさの方が勝っていることなのでしょう。

お題はこちらです。

プリントが配られるやいなや子どもたちは問題に飛びつきます。

今度もできるかな?

困ったとき、悩んだときは「ねぇ、どうするの?」と友達に聞くこと。一小の子どもが「学び上手」なのは、この言葉がさりげなく出てくることにあります。

考えるのは自分。でも、確かめたいとき、困ったときはまず友達に聞いてみよう。そして、一緒に考えてもらおう。

残り時間もわずか。もうちょっと時間がほしかった子もいたようです。

でも残念。ここで終了。

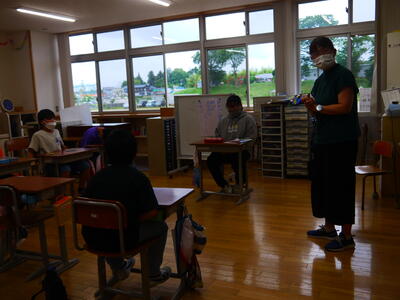

子どもの下校後、授業を参観していた職員で授業についてふりかえり(リフレクション)の時間を持ちました。

この2~3ヶ月の子どもの成長はめざましく、どの子も夢中になって学んでいたと職員の間からはなしがでました。

本当にそうです。

ただ、もっと伸びます。その可能性を感じさせるすてきな授業でした。

がんばっているぼく、わたし ー授業参観・親学セミナーー

あいにくの雨となりましたが、22日(木)は授業参観。親学セミナーを実施するため、午前中に参観の機会を設けました。

以下は全29学級の授業の様子です。

1年1組 国語 「おおきなかぶ」

1年2組 国語 「おおきなかぶ」

1年3組 国語 「はをへをつかおう」

2年1組 音楽「リズムやドレミとなかよし」

2年2組 道徳「げんきにそだて、ミニトマト」

2年3組 国語「かたかなのひろば」

2年4組 国語「スイミー」

3年1組 算数「暗算で計算しよう」

3年2組 算数「わり算を考えよう」

3年3組 社会「農家の仕事」

4年1組・2組・3組 体育「水泳運動」

5年1組 家庭「ひと針に心をこめて」

5年2組 家庭「ひと針に心をこめて」

5年3組 家庭「ひと針に心をこめて」

6年1組 総合「修学旅行で学んだことを伝えよう」

6年2組 総合「修学旅行で学んだことを伝えよう」

6年3組 総合「修学旅行で学んだことを伝えよう」

さくら1組 算数「お金について学ぼう」

さくら2組 自立活動「七夕かざりをつくろう」

ひまわり1組 算数「時計を生活に生かそう」

ひまわり2組 算数「おぼえているかな?」

どの学級も先生や友達の話をよくきき、夢中になって学んでいる様子がわかります。ほぼすべての写真から見て取れるペアやグループによる学習は日常的に行われており、今日の授業参観でもごく普通に行われています。

参観した保護者の皆様には、お子さんの学ぶ様子がどのように見えていたでしょうか。

子どもたちは「お父さん、お母さんが来る」と、朝からずいぶん張り切っていました。

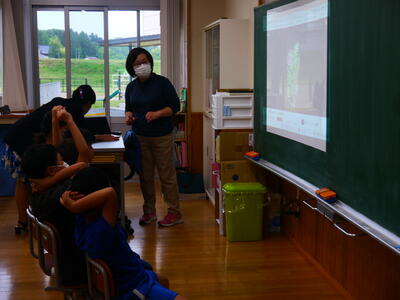

さて、。。。。授業参観後、「親学セミナー」を開催しました。

テーマは、「SNS・メディア」。

これらとのかかわり方について、講師の先生の講演を聞き、家庭の中で生かしていこうという思いから、第一人者である医療創生大学教授 中尾 剛 先生を招いて講演いただきました。

様々な事例等を紹介いただき、その上で、先生が力説したこと。

「あれはだめ」「これはだめ」と「禁止」することから使い方を考えること、特に「子ども主体で考える」ことへの転換が必要だということ。

SNSに関しては低年齢化が進み、様々なトラブルに巻き込まれるケースが後を絶たない中、保護者の皆さんの興味や危機意識も高く、たくさんの方が親学セミナーに参加。ありがとうございます。

おまけです。

投稿者が授業の様子を参観して回った時うれしいことを発見。4年生の皆さんのプール学習で見つけました。

ビシッ!

とてもいい気もちです。4年生の皆さん、立派ですよ。

先生、よろしくお願いします。 ー栄養技師着任のお知らせー

本校の保護者の皆様には文書でもお知らせしたところです。

本日より、産休に入った栄養教諭にかわり、栄養技師が着任しましたのでお知らせします。

朝は臨時の打ち合わせで職員に対して、昼にはテレビ放送で児童に対して紹介をし挨拶をしました。

「皆さんがたくさん勉強したり遊んだりする源になる給食を、調理員さんとともにつくっていきます。皆さんが元気いっぱいに過ごせるようおいしい給食を作るようがんばります。」

と、先生から挨拶がありました。

先生、よろしくお願いします。

須賀川の歴史探訪 ー歴史クラブ須賀川漫遊記①ー

クラブ活動は4年生以上の趣味や嗜好を同じとする子どもたちが活動する時間です。子どもたちは、この時間をとても楽しみにしています。

そんな中、ちょっと他の学校にはないかもしれない本校にあるクラブが「歴史クラブ」。

歴史好きの子どもたちの集まりで構成され、「須賀川市内に残る史跡などを巡り、わが町須賀川のすばらしさを再確認!」という大きなテーマがあります。

題して、歴史クラブ須賀川漫遊記。今回の目的地は、学区内の「神炊館神社」と「須賀川市役所」。

どんな発見できるかな???

それは、須賀川市役所を見学に行った中で起きたのです。市役所の各課のブースを巡って歩き、3階から4階へ行こうとし、M4 の前を通り過ぎようっとしたときのこと。

一小のことをよく知る市役所関係の方とばったり。

歴史クラブの活動「須賀川歴史探訪」であることを話すと、「なら見ていってごらん」とうれしいサプライズ。

議場の中へ案内してくださったのです。

そして。。。。。

議場は、市当局市民代表の議員が、市の大事なことを決定するきめごとの場です。このような計らいをいをしてもらたことに、歴史クラブ員一同 大満足。HP上を借りて御礼申し上げます。ありがとうございました。

クラブ員は、一般市民が議会の様子を傍聴できる「傍聴席」でも記念撮影をしました。

とてもうれしかった歴史クラブの「須賀川歴史漫遊記」。

表題に「①」とつけたのは、多分②、③・・・と続くと予想されるから。どんな発見があるのか次回を楽しみにお待ちください。

スペースパークへGO! ー2年生 校外学習ー

15日。2年生の校外学習。

あいにくの雨模様で一部予定を変更しての実施。ちょっと残念。。。。

郡山駅前 ふれあい科学館前に着きました。ビルの上に見える大きな丸い球体はプラネタリウム。ここ、ふれあい科学館は「スペースパーク」と呼ばれ、来場者に親しまれています。宇宙をテーマにした科学館です。

入場後、大きく二つのエリアで宇宙のことを学びます。

まずは、宇宙劇場。マスコットキャラクター 映像はエンゼルナとミーニャンが出迎える中、始まります。

展示ゾーンでは宇宙のことを楽しみながら学習します。

サイエンスショーも実施され、参加した子もいました。果物の汁を使ったオリジナルネームシートづくりがテーマ。楽しそうです。

今時間になると、やっぱり雨が降ってきて、やっぱり公園へ行くのは無理でした。

残念。

また計画を立てるから、今回は我慢だね。。。。。

体験的に学ぶのってやっぱり楽しいです。いい顔をいっぱいみることができた2年生の校外学習でした。

学校評議員会 ーよりよい教育活動を推進するためにー

6月21日(水) 第1回学校評議員会を開催しました。

学校評議員の制度は平成12年の学校教育法施行規則改正により地域のみなさんの学校運営への参画を目的に制度化されたものです。。

本校では地域各団体の代表の方など5名の方に学校評議員を委嘱しています。

まず、校長より、今年度の教育活動の方針等について説明。

その後、全学級の授業の様子や施設等をみてもらいます。

授業等の参観のあと、校長室で意見をもらいました。

まず、授業参観・施設巡視の感想では、

○ 子どもが真剣に学習に取組んでいる。同時に先生方が楽しみながら授業を行っている様子がどの教室からもうかが

えた。

○ 子ども、職員の一体感があり、雰囲気がとてもよい

○ 学校が明るくてきれい。

という意見をもらいました。

そして、「事件、事故等の未然防止対策」「質の高い授業のありかた」などについて積極的に意見交換がありました。

第2回の学校評議員会は12月です。いただいた意見を大事にして今後も教育活動を進めていきます。

たくさん本を読もう ー読書の記録 贈呈式ー

市民交流センター tetteは、本校の学区内にあり、放課後や土日はたくさんの子どもが様々な用事で行っているとてもお世話になっているところです。その中に設置されているのが、中央図書館。

本校の子どもたちは、学校の図書室とあわせて、本を借りたいときは中央図書館に出向き、本を借ります。

この度、1年生にもついに!

銀行の預金通帳?

いえいえ、預金通帳型の「読書の記録」です。本を借りると、書名が転記されどんどんたまっていく仕組みです。

預金通帳のようで楽しいですね。たまっていくのが楽しみです。

中央図書館の担当の方から、上手にいただくことができました。代表の皆さん、立派です。

2年生から6年生はすでに持っています。学校の図書室と併せて中央図書館も積極的に利用し、たくさん本を読みましょう。

自分の目で見て学ぶ ー6年 社会科(歴史)の学習ー

教科書や資料を使って学ぶばかりでなく、外に出て自分の目で見て学ぶことは大事なことです。

社会科の歴史の学習は、歴史上の大きなできごととリンクさせながら地域の歴史を学ぶことで当時の人々の思いや願い、暮らしの様子などについて深く学び取ることができると考えます。

ということで、、、

6年生が、「和田の大仏」「蝦夷穴古墳」を見てきました。市博物館の学芸員の方が一緒です。

① 和田の大仏

808年 弘法大師が諸国行脚の際、この地を訪れつくったとされています。体の一部が削られているのには当時の人々が願いを込めて行っていたことによるものとされています。どんな願いだったのでしょう

② 蝦夷穴古墳

円墳。東北地方で最大級の横穴式石棺です。県の指定文化財になっています。

2つの場所での子どもたちの様子です。学ぶことが楽しそうですよね。

とてもよい時間を過ごしました。

「社会科大好き!」そんな子どもの声が聞こえてきそうです。

玄関を彩るベコニアの花 ー「人権の花」贈呈式ー

人権イメージキャラクター 人KENまもるくん と 人KENあゆみちゃん。

19日(月) 郡山人権擁護員協議会・人権擁護委員2名の方と須賀川市担当者が来校し、「人権の花」贈呈式を行いました。

「人権の花」運動は、草花を子どもたちが育てることによって生命の尊さを実感し、その中で豊かな心を育み優しさと思いやりの心を体得することを目的に全国の学校に広く花が寄贈されているものです。

花は、プランター植えのベコニアの花。

児童を代表して園芸委員の子どもたちが受け取ります。

園芸委員長からのあいさつ。

「人権の花」運動できれいなベコニアの花を第一小学校に届けてくださりありがとうございます。わたしたちは、学校にきれいな花が咲いていると、登校したときに明るい気持ちになります。だから、みんなにもそういう気持ちになってもらえるように、当番での水やりを頑張っています。これからは、この「人権の花」が元気に咲いていることで、みんなの笑顔が増えるよう、私たちが育てていきたいと思います。

贈呈の記念に集合写真をとりました。人KENまもるくんと人KENあゆみちゃんも一緒です。

大切に立てていきましょう。

元気な赤ちゃんを! ー栄養教諭産休のお知らせー

本校 栄養教諭が産休のため、6月22日より休みに入ります。

お昼の時間、校内テレビ放送を使って子どもたちに校長がお知らせをし、栄養教諭から挨拶がありました。

「一小にきてから、皆さんの給食のこと、一生懸命頑張ってきました。学級活動で、食育指導もしました。食べることはすべての基本ですので、これからも、しっかり食べ、頑張ってくださいね。しばらく休みますが、みんな元気で!」

と栄養教諭があいさつ。

先生、丈夫な赤ちゃんを産んでください。また、会える日を楽しみに待っています。(^_^)/

福島県須賀川市大黒町100

TEL 0248-75-2851

FAX 0248-75-2852

e-mail sukagawa1-e@fcs.ed.jp