出来事

消防署の仕事を学ぼう ー3年 社会科「くらしをまもる」の授業からー

3年 社会科では「くらしを守る」の学習を進めています。

今日は火事からくらしを守ってくれている須賀川消防署の見学。学区内丸田町に施設はあるおなじみの施設ですが、実際中に入ったことはなく、子どもたちにとって初体験となりました。

須賀川消防署では、鏡石町、天栄村、石川町、平田村、浅川町、古殿町などの分署を統括していることから、「須賀川地方広域消防組合」の本部も置かれています。

人数が多いため、学級ごとの3つの大きなグループに分け、所内を見学させてもらいました。

〈消防署の役割〉

1 火事から命とくらしを守る

消防署の役割の一つが、「火事から命とくらしを守る」ということ。

署の方に案内してもらって、消防車を間近でみせていただきました。

実際に、消防車の中の設備をみせてもらいました。

消火に使うホーズも取り出して見せてもらいます。

重いなぁ。火事のとき、ホース出すのって大変。

消防服も着せてもらいました。

重い!!

質問もさせてもらいました、。

須賀川市内においては、昨年40件ほどの火災がありました。

火事の通報が入ったら、速やかに出動し、消火できるよう署の皆さんは車の点検と訓練を欠かしません。市民のくらしをしっかり守ってくれています。

また、消防署では、火事を出さないための予防の取り組みにも積極的に取り組んでいます。学校で行う火災を想定した避難訓練にも消防署の方が来てくれますよね。一人一人が火事を出さないよう意識することが肝心です。

さて、消防署は救急の仕事もしていることから、あわせて救急車もみせてもらいました。

中の様子も。。。

たくさん学ぶことができました。

ありがとうございます。

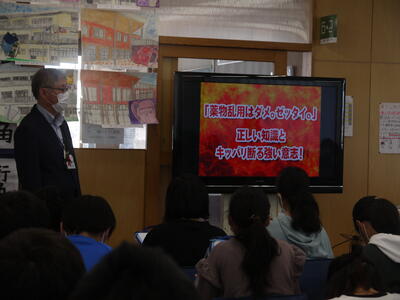

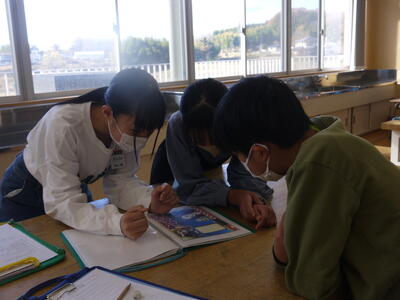

正しく判断できる大人になろう ー6年 薬物乱用防止教室ー

6年生を対象に「薬物乱用防止教室」が開催されました。

これは、「薬物の違法性や危険性について小学生のうちから理解させること」「大人になったとき、正しい判断(断る、使わない)ができるようにすること」が大きなねらいで、講師は県中保健福祉事務所の方がつとめました。

プレゼンテーションを使って説明してもらったり、動画をみたりして子どもたちは理解を深めたのですが、話の要点は大きく二つ。

一つ目は、「誘われたときどうする?」ということ。

「断る」勇気があればいいのですが、仲のよい友だちなどからの誘いだと。。。。うーん。。

そんなとき、先生から「黙って立ち去ろう」と言う話をもらいました。なるほど。

二つ目は、薬物の危険性について。

そもそも、法に触れるものなので、絶対に使ってはいけません。

一度使ってしまうと、使い続けたいという気持ちがおこり、依存するようになってしまいます。

また、使うことによって、自分の体も健康がむしばまれ、取り返しの付かないことになってしまいます。

子どももしっかり話を聞きます。

この事業は県が進める事業で、県内の小学校を計画的に授業をして回るとのこと。

「正しい判断ができる大人になってほいいです」講師の先生はこう話をされ、学校をあとにしました。

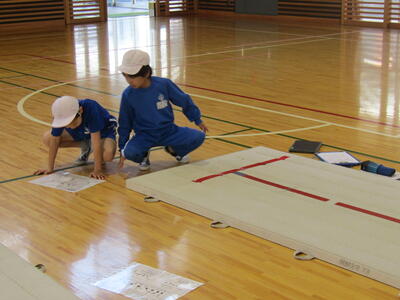

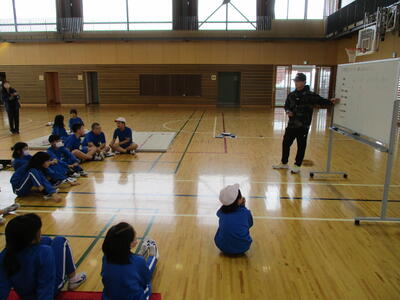

授業づくりで学校をつくる ー4年 体育科 「マット運動」の授業からー

第一小学校は、授業づくりで学校をつくる取り組みを行っています

この日は、4年生の学級が体育「マット運動」の授業を開きました。体育科においても協同的な学びによる授業づくりは進んでおり、子どもの成長の様子が至る所で見られた授業となりました。

以下、授業の様子です。

子どもは体育の授業が大好きです。今日はマット運動。いろんな技に挑戦し、できるようになろう!

さあ、始めましょう。

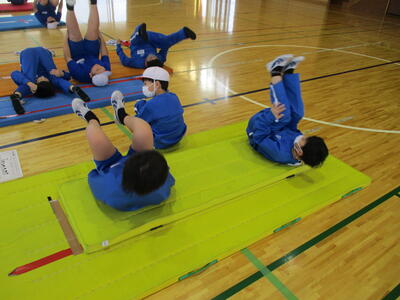

まずは、準備運動から。

寒くなってしたし、体全体を使って運動するので、準備運動はしっかりやりましょう。

授業者の意図は子どもに十分伝わっていて、準備運動のときから子どもは一生懸命です。

例えばこの運動。

「カニの動き」とか「青空運動」とか言いますが、腹筋でおへそを空に向けるようなイメージだとより効果があります。

上手にできていますね。

こちらは「ゆりかご」と言われる運動。膝を抱えて体を丸め、前後に体を振ります。バランス感覚や平衡感覚を鍛えます。

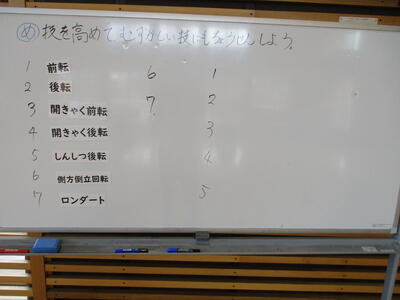

体が温まったところで、集合し、今日の課題が示されます。

課題は大きく二つ。いくつかの種目の中で

「できる技を磨くこと」「できない技に挑戦すること」

やることが分ったら、まずは、自分のできる技に磨きをかけるための挑戦をはじめます。

体育は活動量を増やすため、ペアによる学習の方が効果があること、また、タブレットなどで動画を撮り振り返ることなど、すでにに子どもは知っていて、学び上手になってきています。授業者が準備したシートも必要に応じて活用します。

どう、ぼくの技、うまくできているかなぁ。。。。動画で振り返りながら、友だちにアドバイスを求めます。

後半は、できない技への挑戦。

さあ、やってみよう!

当然、できない技への挑戦だから、最初はできません。

でも、子どもたちの「技ができるようになりたい」と言う気持ちが、子どもたちの心を動かします。

むやみにやり続けるんではなく、振り返ることで技ができない理由を見つけていくのです。

動画で確認。そして相談。「ぼくの、どこがまずいのかなぁ。」

得意な(技がすでに上手にできる)人をモデルにしようと演技してもらったり。

先生からアドバイスをもらったり。

シートをもう一度見返して確かめたり。

なるほど。

体育科での探究活動はこういうことかということが分かる授業でした。

授業者は、4月から教壇に立った若い教員です。ここまでよく子どもを伸ばし、いい学級をつくりました。

子どもの探究が続く中、チャイムが鳴り、授業終了。

まだやりたいと子どもたちは口々に言いますが、残念。時間だから仕方ないね。

また次の時間続けてやりましょう。

後で授業の動画を授業を参観した職員で見返したのですが、後半の「できない技への挑戦」は、最初は本当に子どもはできませんでしたが、後半は、少しずつできるようになっていてびっくり。「自分で振り返ること」「友だちに聞くこと」がどれだけ大切かを授業の中で子どもが語っているようでした。

4年生、がんばれ!!

マット運動、この先どこまでできるようになるかったのしみにしています。

思いを作品にこめて ー卒業制作 6年生 フォトフレームづくりに挑戦ー

6年生の卒業まであと三ヶ月とちょっと。

学習はもちろん、一生残る思い出にと卒業アルバムの写真撮影など、卒業に向けた取り組みを少しずつ進めてきました。

そして、この日から、新たなプロジェクトの始動。

卒業制作!!

お題は、フォトフレーム。

ごらんください。見本の作品数々。ぜんぶ、講師の先生がつくったものです。

すごいです。

作品をつくった講師の先生から、作り方の説明をうけます。

ただ、彫刻刀を使って掘るあかりでなく、例えば何かを貼り付けたり絵やイラストを描き込んだりと自分の考えを生かして作品をつくりましょうと先生からアドバイス。

自由に見てメー自を膨らませてくださいと先生がうながすと、子どもたちは前へ集まってきます。

先生は、これまでつくった子どもの作品の写真も準備しておいてくれました。

こんな作品にしたい、ここをまねしてつくりたいと子どもたちは作品のイメージを膨らませます。

どんな作品ができるのでしょう。。。。

6年間の思いがいっぱいつまった作品になること受けあいです。

皆様、作品完成まで、楽しみにお待ちください。

苔の先生再び!苔玉でメリークリスマス -支援学級 苔玉つくりに挑戦!-

始まりは6月のことでした。

子どもが空き瓶の中に校庭や校舎の隅にあった砂と苔を敷き、小石を置いた自作の造形物を校長室に持ってきました。

「テラリウムって言うのをネットで見てまねしてつくった」と話します。よほど気に入ったのでしょう。それから毎日毎日、自作のテラリウムをつくっては校長室や職員室に「飾って!」と持ってきますが、残念。管理のしかたが悪いのか枯れて黒くなってしまします。

うーむ。。。。。

ならばと言うことで、苔の先生を呼んで開催した「苔テラリウム教室」。

上手にできてかなり満足したのですが、これで終わりではありませんでした。

苔の先生の一言。

「またくるからね。今度は、苔玉をつくりましょう。楽しみに待っていてください!!」

それから子どもはずうっと苔の先生のことを待っていました。

夏が過ぎ、秋がきて、まもなく冬になるかという今日、苔の先生が来てくれたのです。((^_^)/

ミッションは一人一人自分の苔玉をつくること。そして、クリスマスの飾り付けをすること。

さあ、はじめよう!!

最初に作り方の説明。

ネットに赤玉土をいれて芯を作り、その周りにハイゴケを巻き、ひもで縛って整形。最後に飾りを付けるとできあがり。

苔の先生は見本を一つ子どもの前でつくってくれました。

視線は全部先生と試しでつくる作品に注がれます。。

早く作りたい!

子どものわくわくがとまりません。心が動き出します。

さあ、つくろう!上手にできるかな???

こうしてできた作品は。。。。

うん、なかなかのできばえ!!

実は。。。。支援学級は4クラス。今回も前回同様、二つの大きなグループにわけて苔玉づくりを実施。先生には同じ事をもう一回してもらいました。

こちらは後半のグループの様子です。

苔の先生と一緒に記念写真も撮りました。

苔の先生から、育て方について話をしてもらいました。そのとき、こんな話もしてくれました。

「上手にできましたね。みなさんが一生懸命つくる姿がとてもうれしかったです。そして、皆さん一人一人がすばらしい苔玉ができ、よかったです。またくるからね。今度は、苔玉に植物を植えてみようか。これは本格的な苔玉ですよ。楽しみだね(^_^)/。」

6月の子どもの自作のテラリウムから物語はまだまだ続きます。苔の先生、またお待ちしています。

苔の先生は郡山の方。本業はテーラー(洋服の仕立屋さん)です。子どもが苔に興味を持ったこと、それを何とかしてあげたいと職員が思ったこと、そしてその職員の幼なじみ(?)に苔の先生がいたことから実現し、二回目となったこの企画。

忙しい中、苔の先生が再びきてくれました。

苔の先生、ありがとうございます。

そして、今回は、市教育支援センター、研修センターからも子どもの様子の参観と、お手伝いに指導主事が来てくれました。

集中して作り続ける子どもの姿に皆さんとても感動していました。

本物と向き合えば、子どもはやるし、できるのです。子どもすごさを子どもたちから学びました。

苔の先生とのまたの再会、植物を植えた本格的な苔玉つくり、楽しみにしています。(^_^)/

苔の先生、よろしくお願いします。

苔玉で

メリークリスマス!!

福島県須賀川市大黒町100

TEL 0248-75-2851

FAX 0248-75-2852

e-mail sukagawa1-e@fcs.ed.jp