出来事

授業づくりで学校をつくる ー6年 算数 市教育委員会「授業づくり研修会」ー

第一小学校では、授業づくりで学校をつくる取り組みを行っています。

24日は、一小・一中の合同授業研究会でしたが、市教育委員会からの依頼もあり、6年3組については「須賀川市授業づくり研修会」もかねて授業研究会となりました。

一中の職員の方はもちろん、市内小学校、さらには、宮城教育大学の准教授、宮城県内や郡山市、いわき市、鏡石町などからも教員が多数来校しての授業研究会となりました。

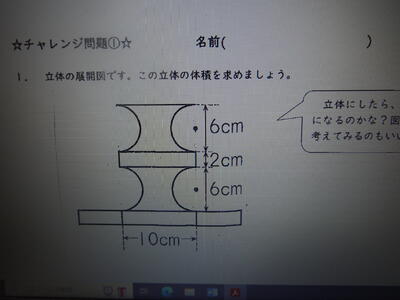

単元は、「角柱と円柱の体積を求めよう」。ひととおり単元の学習は終わったということで、今日は適応と習熟の時間。

あいさつがすむと、早速問題を提示。いきなりのジャンプ!!

展開図。。。

組み立てたときの形をイメージし、体積を求めるという難易度の高い問題です。

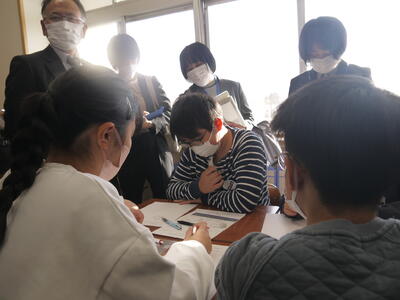

多くの授業参観者に臆することなく、子どもたちの探究活動が始まります。

子どもたちの強み。友だちとつながっていること。

「分らない、教えて!」と声を上げることができるクラスであること。

そうするとみんなで分かり合おうと子どもたちは互いが互いを支え合います。

子どもたちの声は、ぼそぼそ・・・ぼそぼそというつぶやき。よく聞き耳を立てないと聞き取ることができません。これこそが「子どもが学んでいる」ことのあかしです。

一人一人にせず、分らないことを共有し合いながら足場を組んでいくことが、子どもが学ぶ上でどんなに大切なことか、子どもたちから参観する先生方は学びます。

授業者の支援は本当に必要なときだけ。子ども自身で問題を解くことができるよう、支えていきます。

時間はかかったけれど、解くことができた子どもたちです。

すごい、すごい!

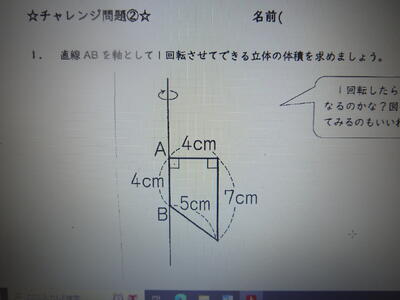

そこで、もう一問。

「えぇ~(*_*)。」

と、言うのかと思ったら、一問解け、要領が分ったのか、子どもの鉛筆がすらすらと動きます。

すごい、すごい!

見応えのある、そして、参観者も居心地のよさを感じた授業でした。

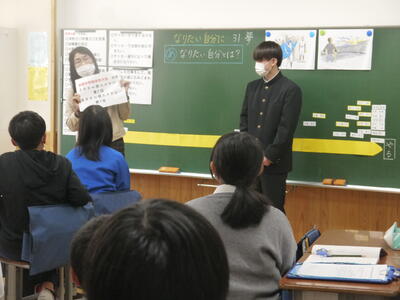

授業後は、リフレクション。教室から学んだことがたくさん意見として出されました。

宮城教育大の准教授の先生や研修センターの先生からも・・・。

うれしい話がいっぱい!

こういう授業を子どもにしてあげたくて、授業者は一生懸命考えます。

そして、こういう授業なので、一小の子どもは学ぶことが大好きになります。

市内では各学校の先生に参観していただきました。一緒に考え合うことができて一小の職員もとてもうれしく思っています。

授業づくりで学校をつくる ー第2回一小・一中一貫教育合同授業研究会ー

第一小学校の子どもは小学校卒業後、大部分が第一中学校に進学します。一小・一中ではしっかりした連携をとりながら義務教育9年間の子どもの学びと育ちに責任を持ち教育活動に当っていくことが大事であると考え、小中合同での授業研究会を開催しています。

今回の合同授業研究会は、今年度2回目。会場は本校。6年生3学級と特別支援学級2学級が授業を開きました。

6年1組 道徳

6年2組 道徳

6年3組 算数

特別支援学級(さくら1) 国語

特別支援学級(ひまわり2) 国語

小学校の職員も中学校の職員も、それぞれ分担して授業を参観します。

6年1組の道徳の授業では、第一中学校3年生の生徒さんにGT(ゲスト・ティーチャー)をお願いしました。水会陰関して全国レベルの実力の持ち主で、各種大会で優れた成績をおさめています。“がんばること”“努力すること”について語ってもらいました。

6年2組の道徳の授業では、野球の試合で監督のサインを無視して打った結果、2塁打だったがはたしてよかったのだろうかということを考えさせる題材。みなさんは、どう思いますか??6年2組の子どもはとても悩んでいました。

6年3組の参観者が多いのは、市教育委員騎手債の授業づくり研修会を兼ねているためです。こちらは、別にHPにて紹介します。)展開図から組み立てたときの形をイメージし、体積を求めるというもの。とても高度な問題です。

特別支援学級は、在籍する6年生のみ残しての授業となりました。小6ー中1の接続を意識してのことなので、変則的ではありましたが、自分の一番いい姿を見てもらおうと子どもは一生懸命でした。

授業後のリフレクション。「義務教育9年間の子どもの学びと育ちに責任を持つ」という気持ちは小学校、中学校の職員とも思いは一緒。

だから、子どもの学びや授業から学んだことをお互いに話しながら子どもの学びについて考えていきます。

授業リフレクション後は、「保健体育、食育」「生徒指導」「学力向上」「事務」など療育、分野別に分かれて協議を行いました。

気がつくと、外には虹!!!

実り多い話ができた、ご褒美かもしてません。

ドキドキ中学校体験 ー小中一貫教育 6年生の第一中学校一日体験ー

「ようこそ、第一中学校へ。あと数ヶ月で、皆さんは中学生。ワクワクした気持ちもあると思いますが、勉強は大丈夫か、部活動はどうなのかと不安な気持ちもあると思います。今日はどうぞ、第一中学校の様子を見ていってください。みなさんが中学校へ入学してくるのを楽しみににしています。」

と、中学校の先生。

今日は、6年生の第一中学校一日体験。6年生がとても楽しみにしていた日がやってきました。

授業を参観させてもらうことから、6年生を二つのグループに分け、授業参観と一中生徒会の皆さんによる学校の概要説明を交互に行います。

こちらは、生徒会の皆さんによる学校の概要説明。

プレゼンテーションを作成し、それを使って学校生活のこと、学習のこと、部活動のことなどをていねいに、詳しく説明してくれます。さすが中学生。そしてていねいな説明に感謝です。

一方、もう一つのグループは授業見学。

廊下を歩くときも、結構緊張。。。。。

「難しいことをやっているのかな」と、ドキドキです。

「そばによって何をやっているか見ていいですよ。」と中学校の先生の優しい配慮に甘えて、知っている小学校の時、一つ上の学年だったお兄さんのそばに。

「先輩、よろしくお願いします。」

一年前に比べて、その姿がとてもまぶしく見えます。

授業参観が終わると、楽しみにしていた部活動の見学と体験。

ほとんどの子どもは、入りたい部がなんとなく決まっていて、実際に見学し、体験することができるこの時間を楽しみにしていました。

テニス部

野球部

サッカー部

剣道部

バスケットボール部

卓球部

バレーボール部

パソコン部

美術部

※ 吹奏楽部ごめんなさい。

たのしかった~と6年生。

さあ、どの部活動に入るか気持ちは固まりましたか??

数ヶ月後、中学校に入学した自分の姿を思い浮かべながら、希望に心弾ませて。

さあ、学校に戻ってまたがんばろう!

中学校の生徒の皆さん、職員の皆さん、6年生の子どものために時間を作っていただきましてありがとうございます。

授業づくりで学校をつくる ー3年理科「音を出して調べよう」の授業からー

第一小学校では、授業づくりで学校をつくる取り組みを行っています。

17日は福島大学 宗形潤子さんが来校。本校3年生の理科「音を出して調べよう」の授業を参観しました。

宗形さんと本校の関わりは深く、毎年本校に来てくださって授業づくりに関して支援してもらっています。

この日は授業参観後、リフレクションと全体講話の時間も取ってもらいました。

さて授業。

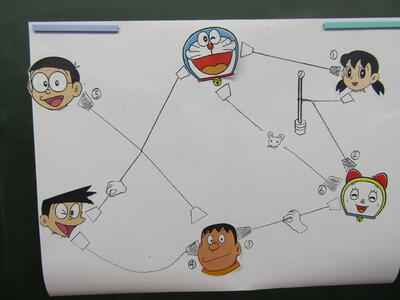

この日の授業は、「(糸電話の実験を通して)音を伝えるものは、震えていることを理解する」ことができるようにすることがねらいです。

授業が始まると教師はグループにプリントを一枚ずつ配り、問いかけます。

「糸電話で話をしたとき、聞こえるのは何番?」

「え?どうなんだろう。調べてみたい。」子どもの心が動き出します。

写真を見ただけで、子どもの探究活動が始まっていることが分ります。

⑥はネズミにかじられて、糸が切れちゃっているので聞こえないことを全員で共有し、残るは①~⑤。おなじみのキャラクターですが、話ができるのは何番?そして話ができないのは何番?教師はあまり間をおかず、子どもに実験するよううながします。

さあ、実験してみよう!そして実際に聞こえるかどうか調べてみよう!

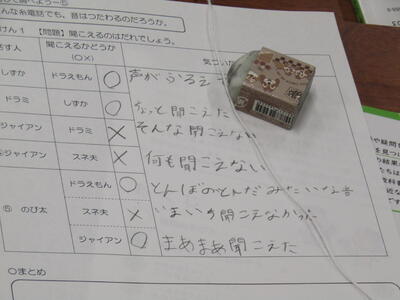

子どもは、プリントのつなぎ方に忠実に糸でんわで話をして「聞こえる」「聞こえない」を調べていきます。そして、きちんと調べたことを、忘れずに記録します。

実験終了!

記録をもとに教師は共有化を図りますが、子どもの聞こえ方はまちまち。

狭い空間での実験だったこと、条件の統一が難しかったことなど、様々な要因が考えられますが、先生は、さすがです。

子どもの実験結果で共有することを取り出し、子どもの考えを上手に導きながら、子どもが発表したりつぶやいたりしたときにでた「ぴんとはった」「振動」等の言葉を大事に

「ぴぃんとはった糸電話が一番聞こえる。音が振動を伝えている」とまとめていきます。

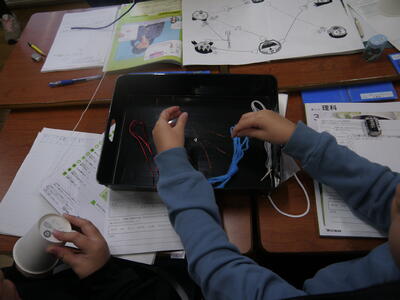

理科の実験はこれでおわりではありません。ピンと張った糸で音が伝わるのなら、糸じゃなく、例えば、銅線や針金、モールや木の枝など他の素材だったら音は伝わるのか。。。。一般化を図るため子どもに再度違う素材で実験をさせます。

「あーっ!聞こえるぅ(^_^)」

素材を変えても振動が伝われば音は伝わることを子どもは知りました。

楽しかったですね。

子どもの目が輝いていた授業でした。

子どもが帰ったと、授業のリフレクションを宗形さんを交えて実施しました。

最初にプリントを配布した時点で、子どもの探究活動は始まっていたこと

教師が共有化を図るのは苦労したかもしれないが、子どもの探究(実験)は実に細やかで忠実だった故のことであること

違う素材で実感をさせたことはとても大事だったこと

など、授業での子どもの様子から多くのことを教員も学びました。

授業は、音の伝わりを利用したおもちゃづくりへと発展するようです。

楽しみですね。(^_^)/

早寝 早起き 朝ご飯 ー食育集会 朝ご飯は大事!ー

第一小学校では、子どもの健やかな成長と、規則正しい生活リズムを整えることは密接に関係していることから、年に一度集会で子どもとともに考えるの時間を設けています。今年のテーマは「早寝 早起き 朝ご飯」。特に、朝ご飯(食育)に視点をあて、栄養技師が放送で全校生に話をしました。

まず栄養技師の先生が子どもに話したのは「体内時計」のこと。

一日が24時間なのに対して、人がもっている体内時計(生まれつき備えていると思われる時間測定機構)は、24,5~25時間を一日として感じてしまい、30分から1時間ほどずれてしまうこと

だから、正しい時間に合わせるのには、決まった時間に朝ご飯を食べ、体をシャキッっと目覚めさせる必要があること。

なるほど・・・。

どんなものを食べるといいのかと言う話もしてくれました。

朝ご飯は、ご飯の人、パンの人、いろいろかと思いますが、大切なのは「栄養のバランスよく食べること」。

第一小学校の皆さん。朝ご飯、ちゃんと食べていますか?

一日を会t機に過ごすためには、しっかり朝ご飯を取ることが大事ですよ。(^_^)/

なお、集会では県の読書感想文コンクールで入賞した児童の表彰も行いました。

おめでとう。

福島県須賀川市大黒町100

TEL 0248-75-2851

FAX 0248-75-2852

e-mail sukagawa1-e@fcs.ed.jp