日々のできごと

宿泊学習レポート11

夕食は、メインがカツで、野菜カレーでした。プリンもつきました。

宿泊学習レポート10

夕べのつどいが始まりました。

この後、夕食、キャンプファイヤーと続きます。

宿泊学習レポート9

5班30名、無事全員ゴールしました。よく頑張りました。

宿泊学習レポート8

天鏡台ウォークラリーで午後の活動を開始します。

宿泊学習レポート7

昼食は、メインがメンチカツです。ご飯に加え、うどんも食べられます。ドリンクバーも使えます。

宿泊学習レポート6

これから食堂で昼食です。

宿泊学習レポート5

磐梯青少年自然の家に到着して、入所式をしています。

宿泊学習レポート4

藤沼湖決壊の語り部の話を聞き、その地点を確認しました。

宿泊学習レポート3

藤沼湖畔で、東日本大震災に関する防災学習をしています。

宿泊学習レポート2

出発式です。この後、予定通りに出発します。

宿泊学習レポート1

これから出発式を始めます。

てこを使ってものを楽に持ち上げるには?

6年生は理科の時間に「てこ」の学習をしました。

重いものを楽に持ち上げるにはどうすれば良いか、支点・力点・作用点の位置を変えて実験しました。

10kgもあるおもりが

「めっちゃ軽い!」

「指1本でも持てる!」

てこの秘密が理解できたようです。

思い出の場所 思い出の瞬間

5年生の図工の時間の様子です。

「思い出の場所 思い出の瞬間」というテーマで絵を描いていました。

先週行われた「いわせ地区陸上競技交流大会」の様子などを躍動感たっぷりに表現しています。

思春期性教育講座を行いました

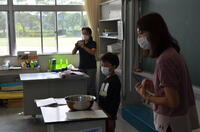

助産師の松本美津子さんをお招きして、3年生が思春期性教育講座を行いました。

人の命のはじまりについて学び、自分たち一人一人の命の大切さを実感しました。

赤ちゃんのお人形を大切に「だっこ」する子どもたちの様子からも、本日の学習の充実ぶりがわかります。

スマホ・ケータイ 安全教室

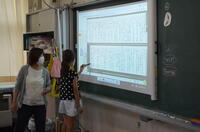

6年生がスマホ・ケータイ安全教室を行いました。

NTTドコモの担当の方とオンラインのビデオ会議で実施しました。

ネットの便利さの陰に潜む危険性(なりすまし、情報漏洩、使いすぎによる健康被害など)について学びました。

児童にとって身近な内容であり、みんな真剣に参加していました。

2校時の授業の様子から

10月11日(月)、2校時の授業の様子です。1・2学年では、合同で体育の授業を行い、持久走チャレンジに向けた練習をしていました。

読み聞かせ(5年)

10月11日(月)、朝の三本松学校司書による5年生への読み聞かせの様子です。先週水曜日の4年生から、3巡目に入っています。今週末の宿泊学習のために、先に4・5年生を行いました。

秋晴れの下 稲刈り(5年)

10月8日(金)、2校時に5年生は、田植えからお世話になってきた深谷哲雄様にご指導をいただていて、稲刈りの学習をしました。鎌を使って1株ずつ、稲の茎を押すようにして切ることや5株ずつ2つ合わせてわらで縛る等のやり方を聞き、安全に注意して行いました。全部の稲を刈り、教室まで運んで、ベランダを利用してハゼ掛けにしました。

2校時の授業の様子から

10月8日(金)、2校時の授業の様子です。2年生は、コミュニティーセンター等での見学学習、5年生は、深谷哲雄様にご指導をいただていの稲刈りの学習です。1・3・4年生は図工で絵画の学習でした。6年生は、理科でタブレットを活用し、学習内容の習熟を図っていました。

市内商店街・いちい見学(3年)

10月6日(水)、3年生が研修バス(牡丹エンゼル号)により市内商店街やいちいを見学しました。いちいでは、買い物体験もしました。帰校後、感想を尋ねると、やはり買い物が1番心に残ったそうです。

地層見学(6年)

10月7日(木)、5・6校時に6年生が、理科で地層の観察をしている様子です。研修バスで野球場付近の崖に出向き、実際に観察することができました。理科が専門の渡邊教頭の指導の下、講師に佐藤喜久雄様をお招きし、崖の地層についての説明を聞き全体の様子を観察した後、崖から岩石をとり、必要に応じて洗浄して顕微鏡を使い、「長石」や「石英」、「カンラン石」等を見つけていました。

地層見学に出発(6年)

10月7日(木)、6年生が研修バス(ぼたんエンゼル号)にて地層見学に出発する際の様子です。松山教務主任が引率します。渡邊教頭は、先発隊として観察に使う顕微鏡等を軽トラックに積み、現地に向かいました。

SSS 奮闘中

10月7日(木)、本年度、途中から“新型コロナウイルス感染症対策”SSS(スクール・サポート・スタッフ)として、配置されています大槻あい里さんが、業務内容を広げながら奮闘してくれています。本日は、高圧洗浄機を用いて、体育館前の通路と脇の壁の汚れとコケをきれいにしてくれました。水に濡れながらも、「きれいになるので、やりがいがあります。」と意欲的に洗浄していました。持久走チャレンジや東小発表会等でおいでの際にご覧いただければ幸いです。

2・3・4校時の授業の様子から

10月7日(木)、2・3・4校時の授業の様子です。3校時には、3・4年生が合同で、持久走チャレンジの予行の授業をしていました。4校時には、4・5年生が来週に迫った宿泊学習に向けた事前指導を行っていました。

ソバの成長

10月7日(木)、花は、ごく一部で見られるだけになりました。花の後にソバの実(種)ができていました。

業間マラソン開始しました

10月6日(水)、業間マラソンの様子です。校外学習の3年生を除いた全員が、内回りを低学年、外回りを上学年とコース別に走りました。また、低学年は3分間走り、上学年は5分間走りました。“秋晴れの下”とはいきませんでしたが、逆に比較的走りやすい天気でした。

2校時の授業の様子から

10月6日(水)、2校時の授業の様子です。1・2学年が算数、4・6学年が理科と理数系の教科が目立ちました。ノーベル物理学賞を日本人が受賞したことをふと思い出しました。自分が好きで続けられる道に進めることができるよう、将来を見据えて学習に取り組ませたいものです。

校外学習(商店街・いちい見学)に出発

10月6日(水)、3年生が研修バス(牡丹エンゼル号)により市内商店街・いちい見学に出発する際の様子です。出発のあいさつをした後、手指を消毒し、間隔をあけて乗車し市街地に向かいました。「安全第一の上、よく見て、よく聞いて、よく頭に入れてきましょう。」と話しました。

ベストを尽くした陸上大会③(カメラマンМ)

10月5日(火)、5・6年生が参加した陸上競技交流大会の様子です。監督や児童看護、大会役員の合間に3台のカメラで写したものです。それぞれの視点での子ども達の様子をご覧ください。

ベストを尽くした陸上大会②(カメラマンY)

10月5日(火)、5・6年生が参加した陸上競技交流大会の様子です。監督や児童看護、大会役員の合間に3台のカメラで写したものです。それぞれの視点での子ども達の様子をご覧ください。

ベストを尽くした陸上大会①(カメラマンT)

10月5日(火)、5・6年生が参加した陸上競技交流大会の様子です。監督や児童看護、大会役員の合間に3台のカメラで写したものです。それぞれの視点での子ども達の様子をご覧ください。

ともに成長

10月4日(月)、1年生のアサガオでは、2鉢で紫色の美しい花を複数個咲かせていました。朝のうちに撮影できず、かわいそうな花になってしまいました。別の鉢には、昨日咲いた花のしぼんだものが見られました。3年生のヒマワリにはアカトンボがとまっていました。

2校時の授業の様子から

10月4日(月)、2校時の授業の様子です。3学年では、菊地担任と山崎担任とのT・Tで図画工作科の絵画の授業でした。ICT機器を活用しており、子ども達の上手な絵に反映されていました。

授業研究会(4年)

10月1日(金)、放課後の授業研究会の様子です。5校時の西間木学力向上主任の授業を受けて協議をしました。グループごとに難しい課題に取り組む中での子どもの学びの姿から発見したことを共有することにより新たな学びを得ていました。

授業研究(4年)

10月1日(金)、5校時の4学年の授業研究の様子です。社会科「風水害からくらしを守る」の授業でした。子ども達は須賀川市のハザードマップをグループで協力して読み取り、発表し合い、風水害からの避難について自分のこととして考える経験ができました。台風の影響による雨が終日降っており、学習にはジャストタイミングでした。

鳥見山陸上競技場での練習

9月30日(木)、5・6校時と放課後の時間を利用し、5・6年生が、来週5日の陸上競技交流大会が行われる鳥見山陸上競技場で練習している様子です。好天の下、実地でそれぞれの種目を練習する貴重な機会でした。子ども達は、本番の舞台に臆することなく、全力で練習に励み、リレーで男女ともタイムを縮めるなど、それぞれに当日への意欲を一層高揚させていました。

2校時の授業の様子から

9月30日(木)、2校時の授業の様子です。1年生では算数の「かさ」について、色水と大きさが異なる容器を用いて比べる学習でした。3学年では、テストを配り、解説をして正しく覚えさせる場面でした。5年生は、理科の「水の流れ」の実験を行う最終準備を整えていました。

陸上壮行会

9月29日(水)、清掃の時間を活用した全校集会(陸上壮行会)の写真です。5・6年生の陸上大会に出場する選手を応援する会です。選手以外の5年生が役割分担と準備をして、立派に会を進行し、選手にエールを送りました。1~4年生は、5年生の応援団の指揮の下、拍手にて励ましの気持ちを伝えました。選手の子ども達は、八代体育主任から種目ごとに紹介され、在校生からの激励を受けて、「前日までの練習を頑張り、当日は自己最高記録を出す!」と意欲を新たにしていました。

高齢者疑似体験(3年)

9月29日(水)、3・4校時の3学年の総合的な学習の時間の様子です。社会福祉協議会の伊藤・白坂両氏を講師にお招きし、高齢者疑似体験を受講しました。資料を用いた説明を聞いた後、装具を付けて階段を上り下りして、身動きの困難さ等を実感することができました。まとめの発表でも、感想を自分の言葉でしっかりと話すことができました。

2校時の授業の様子から

9月29日(水)、2校時の授業の様子です。1・4学年にそれぞれ松山教務主任・渡邊教頭が補欠に入り、指導をしていました。

ソバの成長

9月28日(火)、ソバの様子です。花はまばらになり、実らしきものが実りつつあります。

2・3校時の授業の様子から

9月28日(火)、2・3校時の授業の様子です。6学年では、菊地なかよし担任が、佐藤6年担任と連携して、図画工作科の風景画《校舎(遠景)と花(近景)》の指導をしていました。5年生は、ALTエリローズ氏との授業で、2グループに分かれてアクティビティーで競い合っていました。2年生は、持久走の練習をした後、次の活動に移る間に、しばしの休養と水分補給をしていました。

読み聞かせ(2年)

9月28日(火)、朝の三本松学校司書による読み聞かせの様子です。2年生に、「がっこうだって どきどきしてる」「あめのひ」の2冊を読んでいただきました。本の力と三本松氏の朗読の巧みさにより、9人全員が聞き入っていました。

ともに成長

9月27日(月)、アサガオの鉢植えは、2株で花が咲いていました。花の大きさは、盛りのころと比べ、格段に小さくなっています。ヒマワリは、花・茎・葉、全てが茶色になってしまいました。

引き渡し訓練 お世話様でした

9月26日(日)、日曜参観後の引き渡し訓練の様子です。緊急メールで通知したとおり、12時15分から引き取りを開始し、スムーズにおいでいただくとともに、無事・安全にお帰りをいただきました。お忙しい中、ご協力をいただきまして、誠にありがとうございました。

日曜参観(4校時)

9月26日(日)、4校時の日曜参観の様子です。1学年と4学年で道徳科の授業を実施しました。年度内に授業参観の中で1回は道徳科の授業を公開する計画であり、3校時の2・3・5学年と合わせて、本日5学年が実施しました。第1回に実施した6学年を含め、本年度は完了です。しかしながら、日常の道徳科の授業の充実を継続させるとともに、日々の指導や個人への言葉かけ等により、豊かな心を育んでいきます。

日曜参観(3校時)

9月26日(日)、3校時の日曜参観の様子です。1学年は歯科衛生士の降矢様をお招きし、歯科指導を行いました。6歳臼歯の磨き方を中心に、歯磨きや口腔衛生までご指導をいただきました。「子ども達だけでなく、保護者の皆様の真剣な目が印象に残りました。」と言う講師の先生の言葉を聞き、大変うれしく感じました。

授業研究会(6年)

9月24日(金)、放課後の授業研究会(授業時を含む)の様子です。5校時の松山教務主任の授業を受けて協議をしました。グループごとに聞き合い教え合う子ども達の姿から学んだことを共有することを通して新たな発見を得ていました。

授業研究(6年)

9月24日(金)、5校時の6学年の授業研究の様子です。書写「3つの部分の成り立ち」の毛筆の授業でした。子ども達は組み立てのポイントをよくとらえ、自分の試書から特に気を付ける点を確認し、聞き合い教え合いながら練習に励んでいました。流石、6年生の集中力は抜群で、見る見るうちに上達しました。

人権教室(3年)

9月24日(金)、3校時の3年生の授業の様子です。人権擁護委員の深谷・横山様においでいただき、人権教室を実施しました。子ども達は、相手への理解や相手を思いやる気持ちの大切さをテーマとした紙芝居を視聴した後、感想を発表する中で、“どうすれば相手への理解や思いやりの気持ちが深まるか”について深く考えました。授業後、講師の深谷様から、「人権について学んでみたい。」という声まで聞かれましたという、うれしい報告がありました。

2校時の授業の様子から

9月24日(金)、2校時の授業の様子です。2年生には高橋ICT支援員にお手伝いいただき、PCを活用しました。4学年は面川指導主事に参観いただき、3校時目にご指導をいただきました。

読み聞かせ(3年)

9月25日(金)、朝の読み聞かせの様子です。今朝は、3年生に、一昨日の4年生同様の2冊を読んでいただきました。本の世界に吸い込まれるように、真剣に聞き入っていました。なお、同じ時間帯に他学年は、読書タイムを実施しています。5年生も例にもれず、真剣に読書を続けていました。先週15日の読み聞かせの際に、撮影できなかったので、今朝の様子を併せてアップしました。

なるほど! サポートティーチャー

9月22日(水)、3学年の3校時の理科の授業です。佐伯ST(サポートティーチャー)の授業支援の様子です。前時の校庭での虫とり・観察の考察が出揃った頃、補充する図書資料を提示して、より深いまとめにつなげてくださいました。

2校時の授業の様子から

9月22日(水)、2校時の授業の様子です。6学年では、過年度の卒業アルバムを提示しながら、卒業文集の作成の導入をしていました。月数で言うと、9月は前半6月の最終月です。

読み聞かせ(4年)

9月22日(水)、朝の読み聞かせの様子です。三本松学校司書が、4年生に、「アンナの赤いオーバー」と「たいせつなこと」の2冊を読んでくださいました。子ども達は、集中して聞き、本の世界にひたっていました。

秋の風景

9月21日(火)、昨日に引き続き、1年生の植木鉢のアサガオが1輪花を咲かせました。アサガオカーテンの写真も併せてアップします。トンボのリベンジと思い撮影しましたが、なかなか上手く写せません。

ソバの成長

9月21日(火)、ソバの様子です。雑草の成長に負けず、花を咲かせ続けています。

2校時の授業の様子から

9月21日(火)、2校時の授業の様子です。2年生の秋晴れの下の体育は最高ですね。4年生はちょうどテストの時間でした。他の4学年では、写真では写っていない学年が多いですが、4学年ともデジタル教科書を活用していました。

トンボの季節

9月20日(月)、「ともに成長」の写真を撮り、帰り方々巡視中にトンボを発見しました。最後(右)の写真は、逃げられないようにとの不安から、若干ピントが甘くなってしまいました。

ともに成長

9月20日(月)、1年生のアサガオ復活です。今朝も紫色の美しい1輪が咲いていました。1年教室外側のアサガオカーテンは、もうしばらく咲き続けそうです。

授業研究会(3年)

9月17日(金)、放課後の授業研究会の様子です。5校時の山崎生徒指導主事の国語の授業を受けて協議をしました。子ども達の姿から学んだことを発表し合うことを通して新たな発見が得られました。

授業研究(3年)

9月17日(金)、5校時の3学年の授業研究の様子です。『ちいちゃんのかげおくり』の1と4の場面の“かげおくり”の似た点と異なる点を見つけ、確かめ合う内容でした。子ども達は集中を切らさず、サイドラインを引いたり、引いた個所や考えの根拠を伝え合って学び合ったりして、45分間学びきりました。

2校時の授業の様子から

9月17日(金)、2校時の授業の様子です。4年生は図画工作の授業で、電動糸のこ盤を使っていました。これまでのグループ学習を活かして、見合い、学び合っていました。

稲刈りに備えて(5年)

9月17日(金)、1校時の5年生の授業の様子です。継続して栽培してきたイネの観察を兼ねて、除草等の世話を行いました。田んぼの中で、周りからと、それぞれに雑草を抜いたり、田の水を排出したりしていました。来月8日の稲刈りに備えます。

朝の陸上(リレー)練習

9月17日(金)、朝の陸上競技のリレーの練習の様子です。放課後の陸上練習の際は、種目別練習が終わった後、ほかの児童が帰りの支度をしている中、練習が始まります。練習時間を確保するため、始業前の委員会活動等の時間を活用し、バトンパスの仕方を中心に練習しています。試行錯誤を重ねながら、受け渡しの精度を高めていきます。

2・4校時の授業の様子から

9月16日(木)、2・4校時の授業の様子です。3学年の山崎音楽主任が地区音楽祭(合奏)のため出張で不在により、渡邊教頭が補欠に入り指導していました。

陸上種目別練習

9月15日(水)、陸上練習の種目別練習の様子です。各担当の指導の下、種目の特性に応じて技能を身に付けているところです。

3・4校時の授業の様子から

9月15日(水)、3・4校時の授業の様子です。グループ活動やICT機器の活用のほか、内容によって図書資料も活用しています。

朝、あいさつ運動実施中

9月15日(水)、朝のあいさつ運動の様子です。ボランティア委員会の児童が、毎朝各教室を回り、手作りのプラカードと旗を持って気持ちの伝わるあいさつを呼び掛けています。

ソバの成長

9月14日(火)、ソバの様子です。花が咲き誇っています。1本の茎から複数の花の束が出ています。また、栽培でお世話になっている地域の方が、畑の南側の通路の草刈りをしてくださいました。毎回のお力添えに心より感謝申し上げます。

2・3・5校時の授業の様子から

9月14日(火)、2・3・5校時の授業の様子です。1年生は生活科の学習で、捕まえた虫を観察して、その様子をワークシートに記録していました。目の輝きが普段以上でした。

ともに成長

9月13日(月)、イネの穂が、黄金色に美しく色づいています。

2校時の授業の様子から

9月13日(月)2校時の授業の様子です。2学年の算数の授業では、ICT支援員の高橋氏が入り、デジタル教科書の効果的な使い方に支援をいただきました。

学校司書による読み聞かせ(6年)

9月13日(月)、朝の三本松学校司書による読み聞かせの様子です。本日から2巡目に入りました。最上級生であっても、読み聞かせにより、本の世界に引き込まれています。『にじいろのさかな』という発達段階により感じる内容が変化するというお勧めの本を朗読していただきました。

子どもを見る目を高め合っています

9月10日(金)、放課後の授業研究会の様子です。5校時の半谷教科用図書主任の授業を受けて協議をしました。子ども達の姿から学んだことを発表し合うことを通して、子どもを見る目を高め合いました。

2学期も授業研究 継続します

9月10日(金)、5校時の1学年の授業の様子です。2学期最初の授業研究を行いました。道徳科の授業で、『うかんだ うかんだ』という資料を用いて、「がんばる心」を育む内容でした。1年生の発達段階を考慮した、担任の授業展開の下、子ども達は、資料の内容確認の後、自分の気持ちをメモリで表し、友達と聞き合いながら自分の気持ちを再度考え、気持ちの変化を実感した上でワークシートに記録することができました。

2校時の授業の様子から

9月10日(金)、2校時の授業の様子です。秋晴れの下、1年生は生活科の水鉄砲遊びをしていました。3年生はソバの成長を観察して記録するとともに、タブレットで写真を撮影していました。

専門的な陸上のご指導、ありがとうございました

9月9日(木)、5・6年生の6校時の授業の様子です。中学校体育科の佐々木信広教諭が来校し、陸上運動の指導をしてくださいました。子ども達は、集中して話を聞き、素直に練習し、短時間ではありましたが、こつを自分のものとしていました。本市教育委員会の最重点施策の「小中一貫教育」須賀川モデルの1つの連携形態です。天気が回復し、グラウンドのコンディションも何とか持ち直し、校庭での実施ができましたこと、日頃の子ども達の頑張りの賜物とうれしく思います。長沼中学校の須藤校長先生が激励のため来校されました。ありがとうございました。

読書の秋を楽しもう

9月9日(木)、移動図書館を活用している様子です。2学期最初のうつみね号の来校で、子ども達は多数集まり、本を借りていました。早速、教室で読書を始める児童がおり、大変うれしく感じました。読書の秋を十分に楽しんでほしいものです。

2・3校時の授業の様子から

9月9日(木)、2・3校時の授業の様子です。3学年の体育の授業では、ダンスについての学習の場面でした。太鼓に合わせて、踊りをまねする運動で、八代体育主任の範示を参考に、全員で練習をしました。

2・3校時の授業の様子から

9月8日(水)、2・3校時の授業の様子です。教科(国語・社会・算数・理科)に特化しており、デジタル教科書やタブレット端末の利用率が高まっています。ペアやグループでの学び合いがなされています。

太陽の下での陸上練習

9月7日(火)、陸上練習の様子です。久しぶりの太陽の下、校庭での練習です。種目代表を決定するための記録取りを行いました。50m走・走り幅跳び・ジャベリックボール投げの記録を計測し、ハードル走の練習をしました。

ソバの芽 続報③

9月7日(火)、ソバの様子です。一面花畑のようです。水に弱い性質であることが一目でわかりました。1つ1つの花はとても小さいですが、美しい花びらです。

卒業アルバム写真撮影(6年)

9月7日(火)、6年生の卒業アルバムの写真撮影の様子です。写真屋さんに来校いただき、個人写真や集合写真等を撮影しました。出来上がりが楽しみです。

2校時の授業の様子から

9月7日(火)、2校時の授業の様子です。教科の中でも1・5年の算数のほかは、毛筆書写・音楽・体育・外国語科と活動中心の内容でした。毛筆書写では、筆の軸を立てて書くことが大事です。始筆(斜め45度に⇒3年の入門期には、“ななめほさきちゃん”と意識づける)と送筆(ゆっくりと動かす)、終筆(筆を止めたまま押し付けずに「1・2・3」と数えて穂先が最後に紙から離れるように、静かに筆を戻すように上げる)の3つを意識して書くと上達を感じる作品になります。

ともに成長

9月6日(月)、ヒマワリ・イネともに、こうべを垂れて、種に栄養を送っています。実りの秋は確実に進んでいます。

2・3校時の授業の様子から

9月6日(月)2・3校時の授業の様子です。あいにくの雨模様の中ですが、週明けの月曜日でも、集中して真剣に学習に取り組んでいます。

3・4校時の授業の様子から

9月3日(金)、3・4校時の授業の様子です。前掲の高学年以外の学年の様子をお伝えします。4年の理科では、星座早見盤の使い方を学習していました。

外国語科の授業(2・3校時)より

9月3日(金)、2・3校時の外国語科の授業の様子です。 両担任に加え、ALTとともに指導に当たっています。 デジタル教科書の活用やグループ学習など工夫して進めています。

学校司書より読み聞かせ(3年)

9月3日(金)、朝の読書タイムの3学年の様子です。学校司書の読み聞かせを受けています。耳を傾け、目を離さずに聞き入っていました。読書好きな児童の育成につなげていきます。他の学年の児童は、各自で読書を進めていました。

須賀川市博物館で学びを深めました(6年)

9月2日(木)、6年生が研修バス(ぼたんエンゼル号)にて須賀川市博物館に行き、学芸員さんより説明を受けながら展示物を見学して、社会科を中心とした学習を行いました。教科書の知識と実際に見聞きした昔の人々の暮らしと我がまち須賀川の歴史とが結び付き、より学習が深まりました。

ムシテックワールドで学びを深めました(5年)

9月2日(木)、5年生が午前中にムシテックワールドへ行き、校外学習をしてきました。空気を圧縮して推進力を出すしくみや寒剤を使ったシャーベットづくり等々、理科に特化した学習を行いました。帰校後、感想を聞くと、まさに上記の学習が楽しかったことが述べられました。全員無事に有意義な学習ができました。

須賀川市博物館へ出発(6年)

9月2日(木)、6年生が須賀川市博物館へ出発する際の様子です。郡山市の大安場公園(東北最大の前方後方墳と学習・展示施設を中心とした施設)がウイルス感染防止対策のために閉館となり、本市の博物館のみの見学としました。昔の人々の暮らしと我がまち須賀川の歴史等を学んできます。

3校時の授業(6年)の様子から

9月2日(木)、6年生の3校時の授業の様子です。前時(2校時)に、訪問が間に合わず、6年生のみ3校時の書写の授業を撮影しました。本時の硬筆は、毛筆に比べ時数は少ないのですが、毛筆で学習したことを中心に再度確認して習得し、他の授業や生活に活かすための大切な時間です。

2校時の授業の様子から

9月2日(木)、2校時の授業の様子です。教室でのデジタル教科書(PCよりプロジェクターで投影)の活用に加え、体育館では模範演技をタブレットで常時再生して、児童がいつでも確認できるようにしていました。

ムシテックワールドへ出発(5年)

9月2日(木)、5年生がムシテックワールドへ出発する際の様子です。出発のあいさつを元気にした後、いつも同様、手指の消毒と隣の座席を空けた配置に配慮して出発しました。しっかりと学んでこれるものと確信しています。担任とともに支援員が引率しています。

雨の日は体育館で(特設陸上部)

9月1日(水)、放課後の特設陸上部の練習(高学年児童を対象)の様子です。あいにくの雨模様により、体育館にて行っています。しかしながら、練習をしている児童に対する応援するお互いの声が体育館中に響いていました。

全校集会

9月1日(水)、今学期1回目の全校集会の様子です。3名への賞状の伝達と、代表児童3名の2学期の抱負の発表を校長の話をはさんで行いました。子ども達は、称賛の拍手をしたり、友達の抱負と自分のそれとを聞き比べたりしていました。高学年代表の児童は原稿を用意しながらも内容を暗記をしており、全校生に話しかけるように発表できました。終了後には、高学年の児童が担任からの指示を待つことなく、演台を片付けたり換気をしていた扉をしめたりしていました。よく身に付いていて流石と思いました。

ソバの成長

8月31日(火)、ソバの様子です。葉が増え、背丈が伸び、花が咲いているものも見られました。成長のはやさに驚かされました。

2校時の授業の様子から

8月31日(火)、2校時の授業の様子です。教科(道徳・外国語科を含む)・学級活動とバラエティに富んだ内容でした。6年生は、今学期初のALT・エリローズ氏との授業でした。

〒962-0124

福島県須賀川市桙衝字下沖58

TEL 0248-68-2002

FAX 0248-68-2103

携帯電話やスマートフォンからもご覧いただけます。