出来事

明日は授業参観日です

明日の授業参観に向け、各学年ごとに趣向を凝らした学習内容となっています。これからは知識の量だけでなく、自ら学ぶ意欲や思考力・判断力・表現力などの資質や能力の向上が求められています。明日の授業参観では、子どもたちが今まで身に付けた知識を使ってどう考えているか。自分で課題を探してどう解決しようとしているか、自分の意見をどう効果的に表現しようとしているか等の視点でもご覧いただけると幸いです。

トイレの改修が終わっていませんので、明日のトイレ使用は、1Fでお願いします。

令和元年度も残り1ヶ月

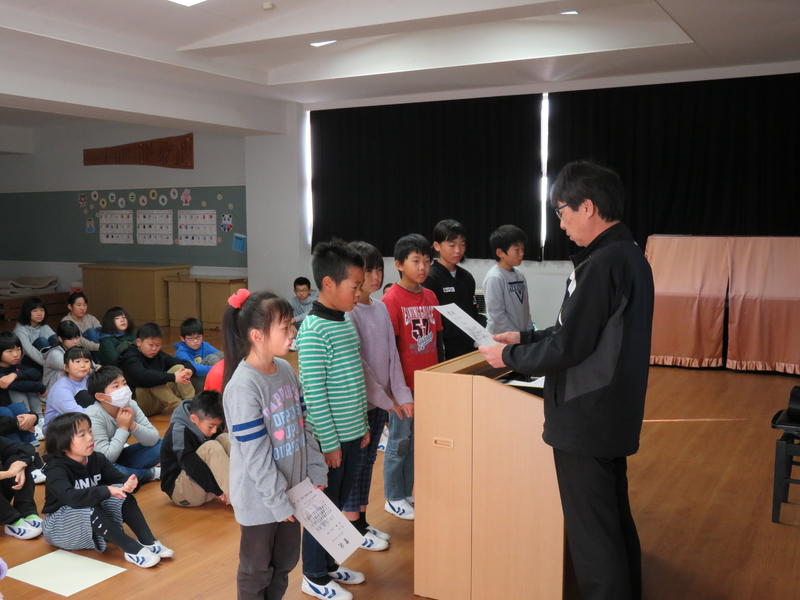

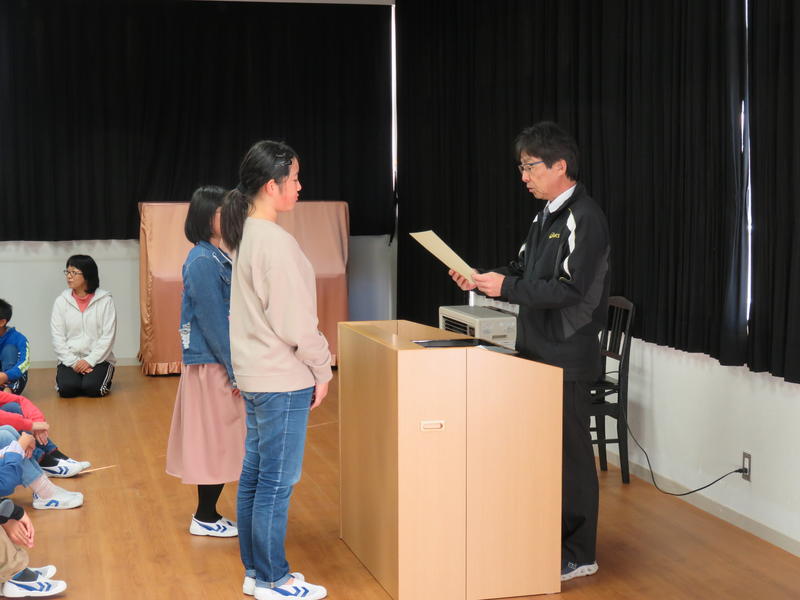

朝の全校集会では、書き初めや俳句、なわとび記録会、暗唱合格者への賞状の伝達を行いました。校長先生からは、残り一ヶ月を健康に過ごし、学年の締めくくりを充実させてほしいとのお話がありました。今週の金曜日に授業参観があります。子どもたちの1年間の成長がぎっしり詰まった学習の様子や発表を見ていただく予定になっておりますので、どうぞお楽しみに。

小学校訪問

10日(月)にくるみの木園児が本校を訪問しました。1年生が音読をしたり、学校紹介をしたりして、簡単な歓迎会を行いました。その後、校舎案内に出かけ、西二小の教室や特別教室、施設などを紹介して回りました。いつまでも幼いと思っていた1年生ですが、いつの間にか一回り大きくなっていたことに気づかされました。

思春期性教育

7日(金)の3校時目に、3・4年生を対象に、医療介護病院勤務の方を講師にお迎えし、思春期性教育を行いました。おへそやへその緒から生命誕生の神秘について考える授業でした。自分の誕生の意義や家族の願いなど、自他の命の尊厳について、画像やワークショップをとおして深く学ぶことができました。

頑張った校内なわ跳び記録会

氷点下で迎えた朝でしたが、2校時目に校内なわとび記録会が行われ、個人種目のチャレンジ跳びでは、持久跳びと二重跳び、最後に団体種目の長なわ跳びに挑戦しました。子どもたちは、日頃の練習の成果を活かし、自己新記録を目指してチャレンジしました。記録会を通して、体力づくりだけでなく、最後まで諦めない態度や友達のよさに気づいたり、苦手をフォローしてあげたりする思いやりの心も養えたと思います。この達成感や充実感がきっと自信につながり、大きく飛躍する土台になることでしょう。保護者の皆さんにも、寒い中、多数応援に駆けつけていただき誠にありがとうございました。

最後の調整

明日のなわとび記録会に向けて、各学年では最後の調整を行っています。ややマンネリ化しつつある練習風景でしたが、明日の本番に向けて少しづつ気持ちが高まってきました。子どもたちのここ一番の集中力をご覧ください。競技開始9:30からになりますので、応援においでの際は、暖かい服装でお過ごしください。

※1F(職員)・2Fの児童トイレは和式から洋式に改修中ですので、女性の方は、1F東側の女子トイレをご利用ください。駐車場を含めご不便をおかけしますが、よろしくお願いします。

※3校時 思春期性教育3・4年があります。参観できますので、よろしくお願いします。

体育専門アドバイザー訪問

本日、体育専門アドバイザーの先生が訪問し、運動技能の技術的な指導や授業展開におけるポイントについて、具体的にアドバイスしていただきました。特にボール運動では、子どもたちの正確なパスやドリブル、シュートの仕方について手取り足取り指導していただきました。また、少人数でも楽しめるゲームの工夫についても、教えていただき、子どもたちは、人のいないところにどう動いたり、素早くパスしたりするかを考えながら、楽しそうに取り組むことができました。

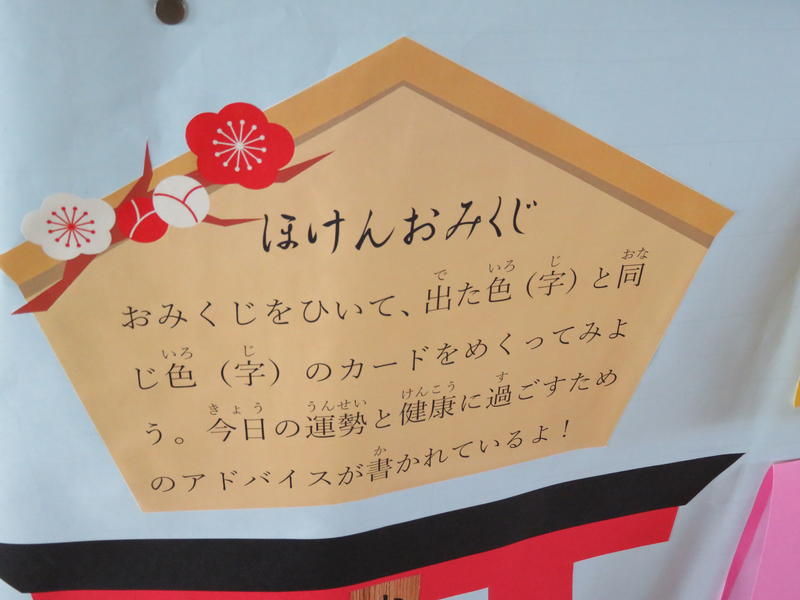

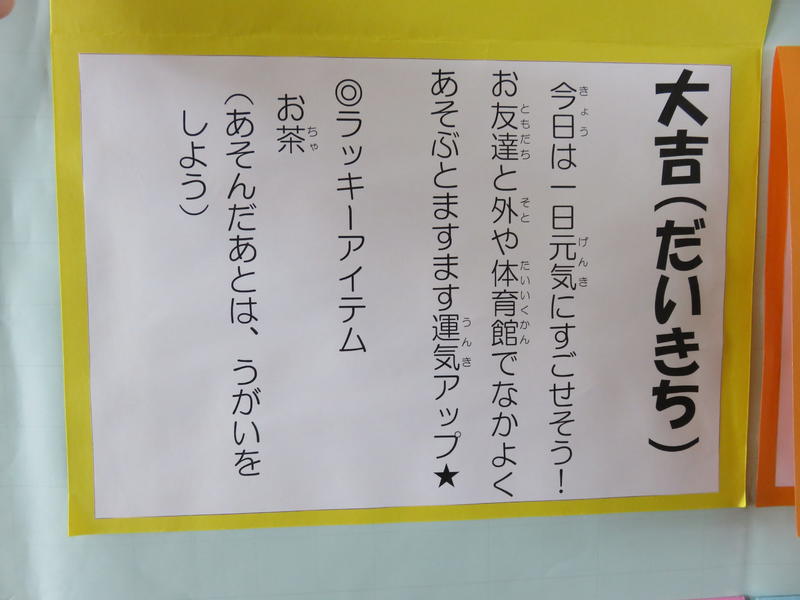

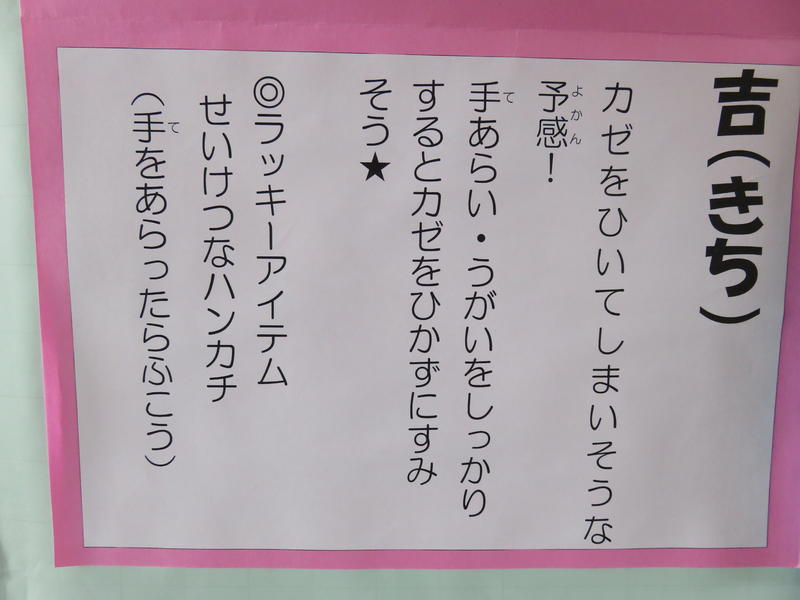

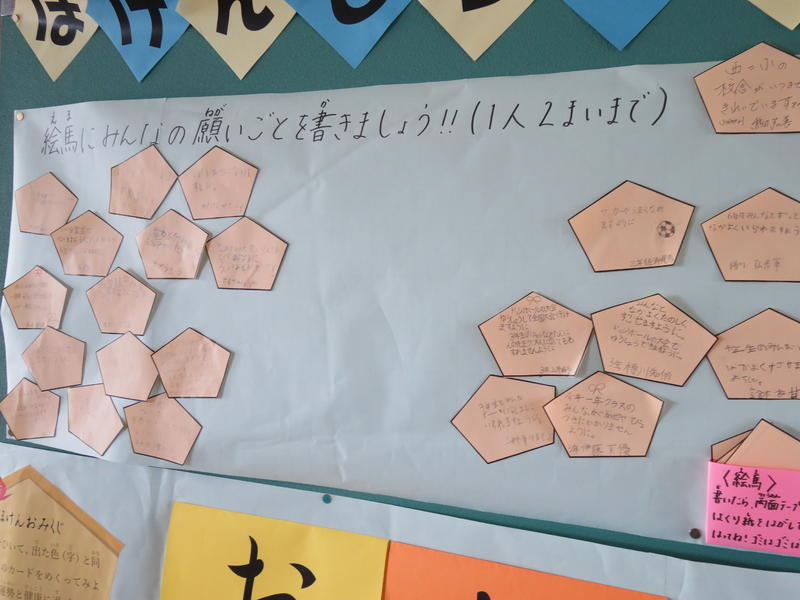

小田切神社に初詣

1月初旬、1階ホールには小田切神社が設置され、子どもたちが初詣として参拝に訪れています。子どもたちが、今年の運勢を占うおみくじを引くたびに、一喜一憂する姿が見られました。ちなみにおみくじには、健康的に過ごすための改善のヒントが書かれてあり、それを実践することによって、行動力が増し、運勢が好転していくという仕組みです。?帰りには、絵馬にお願い事を書く姿も見られました。間もなく立春。もう少しの間、規則正しく安全に過ごすことを意識して生活して欲しいと思います。願い事が叶うといいですね。

長なわプレ大会

昨日の昼休みに、なわとび記録会に向けた長なわ跳びのプレ大会を行いました。もちろん3分間で何回跳べたかを競うものです。結果は1・2年、3・4年生で200回以上、5年、6年生も300回以上跳びました。素晴らしい記録です。発達が異なりますので、一概に比較はできませんが、それぞれの学年・ブロックで目標を達成するために力と知恵を出し合い、ベストを目指して挑戦して欲しいと思っています。

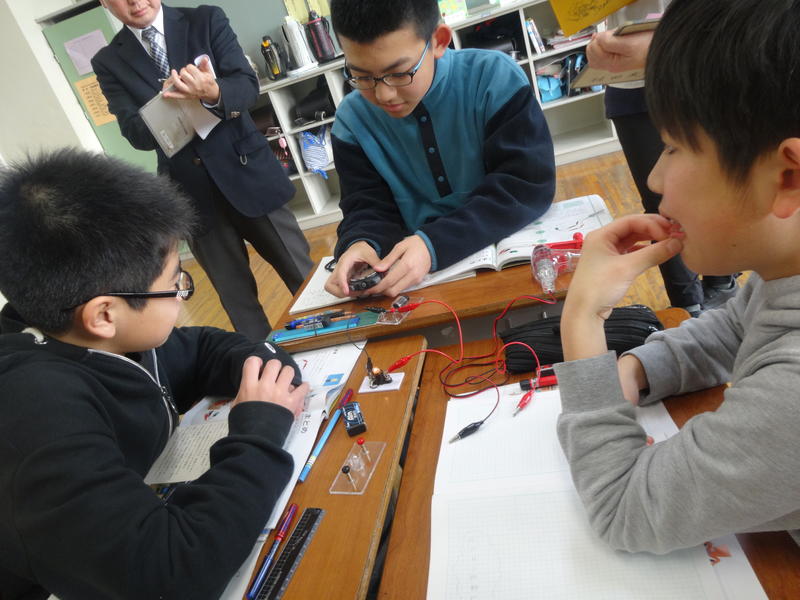

LEDってエコ?

6校時目に校長先生による6年生の理科の授業研究を行いました。「電気と私たちの暮らし」について、電気の性質や働きについて学習したり、電気は光・音・運動・熱などに変換されることについて理解を図るものです。子どもたちは「LEDがエコといえるのか?」を学習課題として、コンデンサーに電気をため、条件を同じくして豆電球との点灯時間を比較していました。結果は発光ダイオードのほうが、長い時間明かりがつき続けることが分かりました。子どもたちは予想や仮説の妥当性を実験結果の記録から考察し、ノートにまとめることができました。授業後の研究会が終わった頃に、東の空にはきれいな二重の虹の架け橋がかかっていました。

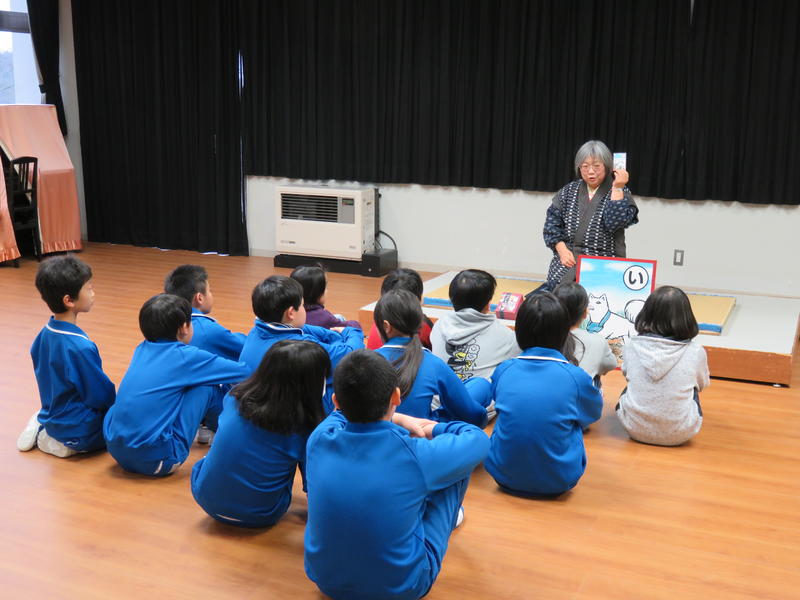

昔話を聞く会

本日、毎年お世話になっている語り部の先生を招聘し、民話語りを行っていただきました。毎回子どもたちは、講師の先生の昔話を楽しみにしています。今日も故郷に伝わる昔話に聴きいっていました。改めて、自分たちの住んでいる地域のよさを発見すると同時に、穏やかに語っていただいたお話から様々な教訓を学んだ子どもたちでした。

雪遊び

久しぶりにうっすらと雪が積もり、一面の銀世界で朝を迎えました。さっそく1年生が、元気いっぱいに校庭を走り回っていました。少ない雪でしたので、雪だるまを作るのも一苦労でしたが、かわいい雪だるまが出来上がりました。

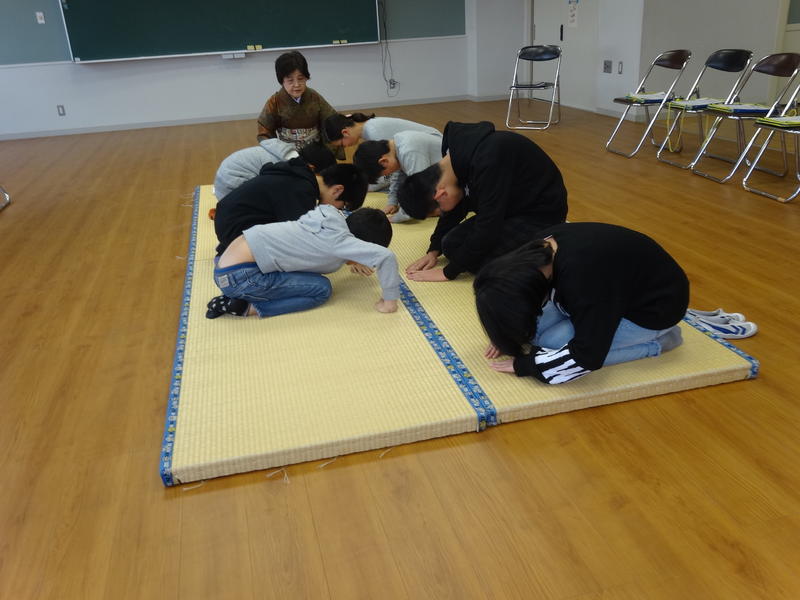

茶道の奥深さを体験

3・4校時に6年生が裏千家茶道正教授の先生宅にお邪魔し、「一期一会」のおもてなしを体験してきました。子どもたちは、点前作法の型を学び、精神性や哲学など総合的な文化を教えていただきながら、伝統ある茶道の奥深い世界を味わってくることができました。

4年生のボランティア活動

3校時目に4年生が学校周辺のごみを拾うボランティア活動に出かけてきました。環境美化の体験活動に取り組むことによって、社会の諸問題に気づかせるとともに、その課題に関心をもって、よりよく解決しようとする態度を養うことが目的です。今、正解のない問題が山積みですが、子どもたちは自宅から持参したビニール袋がいっぱいになったゴミを見ながら、その問題解決の難しさを実感していました。

熱が入ってきました

今日の業間の体育管の割り当ては、下学年でした。各学年ともなわ跳び記録会に向け、短なわ跳びや長なわ跳びの練習に熱が入っていました。個人の練習が終わった後に、1~3年生全員で長なわ跳びに挑戦しました。3分間で200回以上連続で跳ぶなど、努力の成果が表れています。自分の目標をクリアする達成感を味わうことで自信につながっていくと思います。当日まで油断することなく記録に挑戦していくことを願っています。

楽しかったゲーム集会

3・4校時目に6年生主催のゲーム集会を行いました。6年生が考えたゲームを縦割り班で体験し、交流とお互いの親睦を図りながら、残り少なくなった6年生との楽しい思い出を創ることがねらいです。6年生は下学年を楽しませようと一人一役のゲーム内容を企画・運営し、ゲームコーナーごとにランキングを付けたり、認定書やメダルを作成したりするなど、心に残る楽しい時間を提供してくれました。

開会式・ゲームの紹介 魚釣り 空き缶積み

射的 ストラックアウト ボーリング

割りばし入れ 10秒ストップ

茶の湯の伝統文化

3校時目に6年生を対象に、茶道教室を行いました。今回は1回目として、裏千家茶道正教授の先生からお茶の心と今に伝わる茶の湯の伝統文化について教えていただきました。次回は今週の金曜日に古き良き伝統文化を味わい、日本人としての教養や作法を身に付けるべく、お茶会を実際に体験してくる予定です。

情報産業とわたしたちのくらし

15日(水)に5年生が福島中央テレビ・プラネタリウム見学に行ってきました。テレビ局の仕事やニュース番組の制作の様子について学習してきました。ニュース番組の制作には多くの人が関わっていることや秒単位で決められた「放送予定表」に従って行われたり、原稿を読んだりしていることに驚いていました。特に、7㎏のカメラを担いで取材地を駆け回るカメラマンさんの苦労話に真剣に耳を傾ける子どもたちでした。

午後はプラネタリウムを見学し、広大な宇宙空間の星々の特徴について視聴しました。星座や星の輝きに関心が高まり、夜空を見上げる機会が増えてきたとのことです。

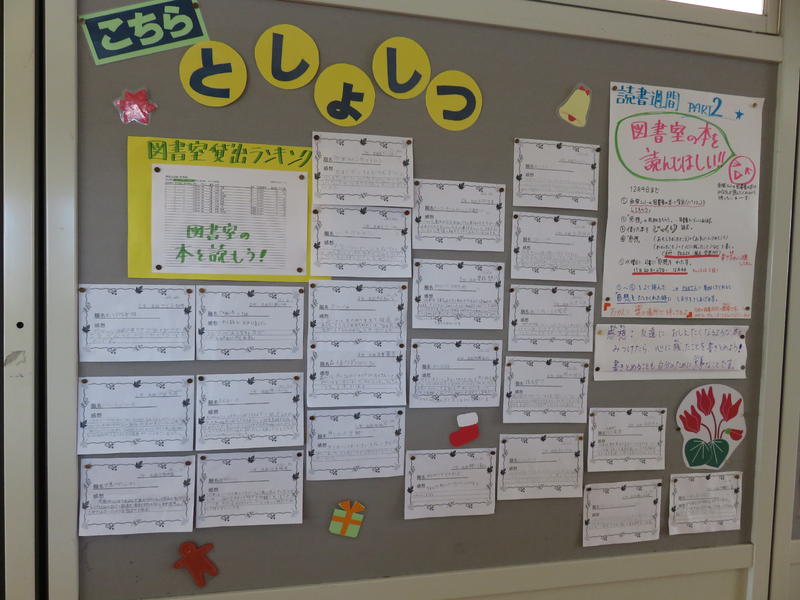

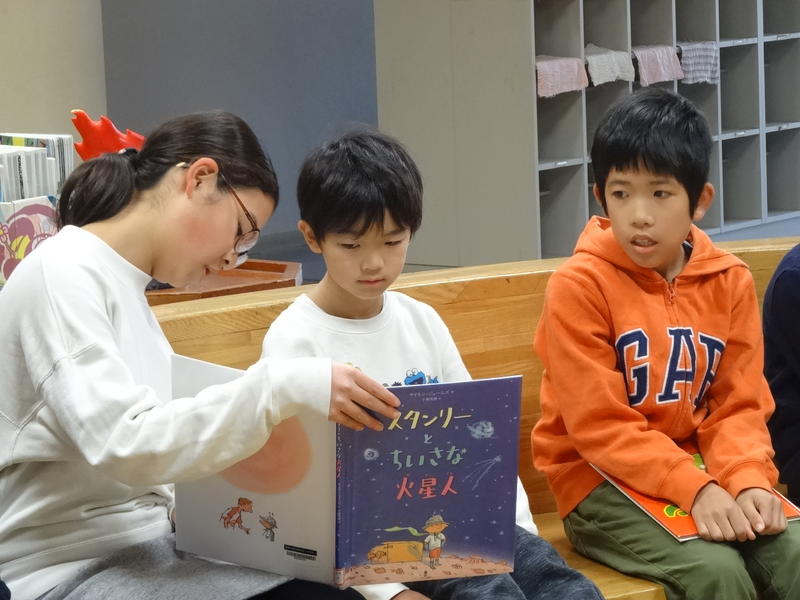

楽しみな移動図書館

月に一度、市の中央図書館から移動図書館が学校を訪問します。

この日を楽しみにしている児童が多く、毎回持ちきれないほどた

くさんの本を借りる子もいます。学校では、司書さんが本を読む

効果について、分かりやすく説明したり掲示したりして、継続的

な読書活動を呼びかけています。これからも、朝読書や読み聞か

せを定期的に実施し、子どもたちが読書に親しむ機会を充実させ

ていきたいと考えています。

凧揚げ日和?

4校時目に1年生がたこ揚げを行いました。校庭のコンディションが悪いので、校舎前の道路を往復してのたこ揚げとなりました。時より冷たい西風が吹く中で、子どもたちはたこを揚げるタイミングを見計らいながら、楽しむことができました。

8の字跳び、それぞれの工夫で

あいにくの雪模様となりましたが、子どもたちは元気です。本日、5年生は福島中央テレビとビックアイ内にあるプラネタリウムを見学に出かけています。

業間のなわ跳びは、全体練習(長なわ跳び)でした。今日も、声を掛け合いながら列を詰めて一直線に素早く跳ぶ姿が見られました。縄に上手に入れない子には、後ろの子が軽く背中を押してあげていました。目的は「より良い学級づくり」です。苦手な子に劣等感をもたせないようにフォローする子どもたちの姿にも注目です。

※明日16日(木)は、弁当日です。準備をよろしくお願いします。

五穀豊穣の願いを込めて

2・3校時目に2年生が「団子さし」に行ってきました。これは学校教育・社会教育連携融合事業として、地域のお年寄りの方々との交流を目的として、公民館の主催で行われたものです。西一小の2年生と一緒に小正月の「団子さし」の由来を聞いた後、作業の手順を教えていただきながら、願いを込めてみずの木に団子やせんべいを飾る体験をしました。最後に、冬の時期に花が咲いたようなみずの木の枝を眺めながら、子どもたちは、「恵比須様やかぶ、ひょうたんなどを飾って楽しかった。」と、感想を述べていました。

読書の魅力は?

読書タイムの時間(8:15~8:30)に支援員さんと学校司書さんによる読み聞かせを行っていただいています。本日は2年生教室で支援員さんによる「昔話」の読み聞かせでした。「読んだ言葉で心は創られる。書いた言葉で未来は創られる。聞いた言葉で心は創られる。未来は話した言葉で創られる」と聞いたことがあります。今後も、良書に親しませられるように環境整備を行い、読後の話す・書くを充実させて豊かな心の醸成を目指していきます。

新記録を目指して!

今日も業間の時間に長なわの練習を行いました。中学年、5年、6年の練習が中心でしたが、どの学年も日頃の練習の成果を活かし、好記録を出していました。高速で長なわを跳び越える子どもたちの華麗な姿にご期待ください。

5年生 3・4年生 6年生

冬場の体力づくり

なわとび大会(2月7日)に向け、本格的に練習が始まりました。2時間目終了後の休み時間(業間時間)は、全学年で取り組む個人の種目と他学年と交流を深める長縄跳びの練習に取り組んでいます。今日は、1~3年生の長縄跳びの練習の様子を覗いてきました。テンポよく長縄を跳び越える1年生。2・3年生も負けじと素速く跳び越えていました。予想以上に上手に跳ぶ姿が見られ、新記録を予感させます。本番当日が楽しみです。

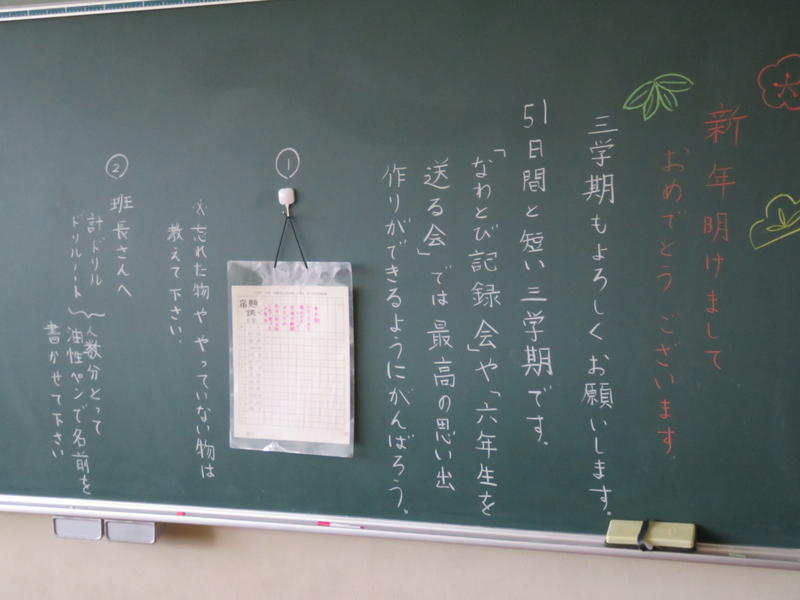

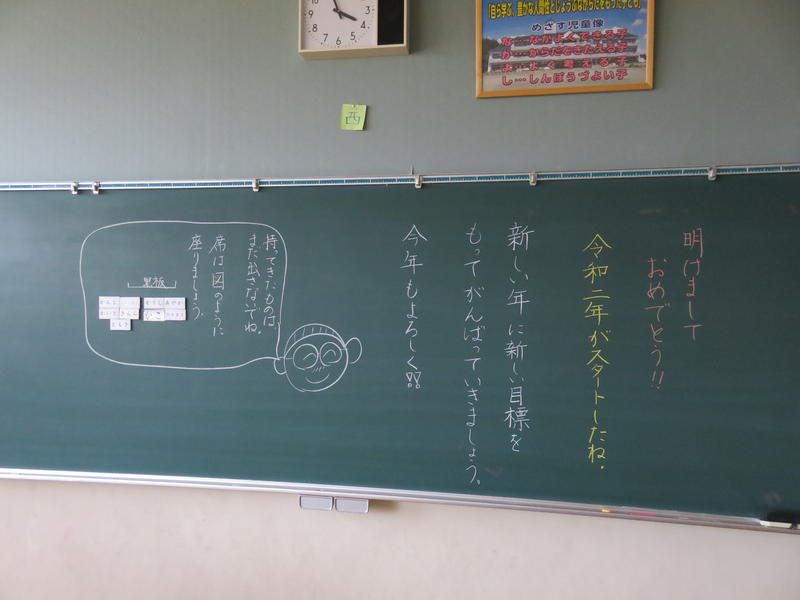

新たな気持ちで

元気な顔が勢揃いし、教室には活気がみなぎっていました。雨模様の中、全員出席して第3学期始業式を迎えることができました。あと3ヶ月足らずで、進級・進学となりますので、学習だけでなく、学校や家庭での生活全般にわたって、目標を定め、さらに実力を蓄えていく時期です。そのためには、まず、健康が第一!これから寒さは、一段と厳しくなってきますので、体調には十分留意して欲しいと思います。始業式では、代表で1年生が新年の抱負を発表しました。話をしっかり聞くこと、力を合わせることを目標に頑張っていきたいと力強く発表することができました。

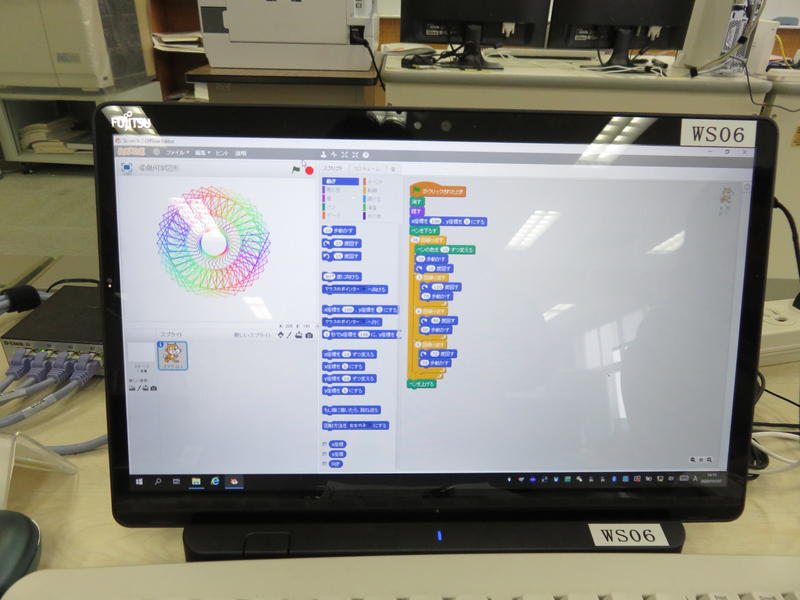

プログラミング体験

本日の職員研修では、来年から必修となるプログラミング教育の実技研修を行いました。プログラミング教育の目的は、「コンピュータはプログラミングで動いている」ことを体験し、「プログラミング的思考」を身に付けていくことです。スクラッチと呼ばれるソフトを活用しながら、自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組み合わせが必要であり、一つ一つの動きに対応した動きを、どのように組み合わせたらいいのか、試行錯誤しながら取り組みました。

間もなく、まとめの三学期

新年おめでとうございます。楽しかった冬休みも終わり、明日から新しい気持ちで3学期がスタートします。今晩のうちに明日の持ち物を確かめ、心に余裕をもって登校できるといいですね。明日は短縮4校時になります。

「一年の計は元旦にあり」と言われます。目標をもって一年間を過ごせるように、子どもたちの頑張りを応援していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

2学期お世話になりました

雪化粧で2学期の終業式を迎えました。明日から1月6日(月)までの冬季休業となります。今日まで何とか交通事故0、各種行事での自己目標の達成等、子どもたちの成長が見られました。また、友だち同士の気遣いが授業中のグループ学習の中に具現化され、学び合いが活性化してきました。これからは正解のない問いに対して、共同でアプローチしていく活動が求められています。受け身ではいけないのです。校長先生からも、授業の中でどんどん自分の意見を出して、問題解決に向けて合意形成できるとよいとのお話がありました。

今学期の反省と3学期の抱負発表では、代表で2年生が発表しました。自分なりの目標が達成でき、充実した学習ぶりがうかがえました。生徒指導担当からは、SNSの利便性と危険性について、具体的な話がありました。

2学期における保護者の皆様のご支援に心から感謝を申し上げます。令和二年も皆様のお力添えをよろしくお願いいたします。どうぞ良い年をお迎えください。

3F理科室から 終業式 代表児童の発表

校歌斉唱(大きな声で歌いました) 生徒指導担当の話 表彰

暗唱(達人)合格

ボランティア活動

緑の少年団活動の一環として、体育館西側の歩道を埋め尽くしつつある落ち葉掃きを行いました。今回は6年生が中心になり、少ない人数ではありましたが、ビニール袋数個分を回収しました。西側付近は落ち葉だけでなくゴミや空き缶の投げ捨ても多いところです。子どもたちは落ち葉だけでなく、ゴミ拾いにも率先して取り組んでいました。

頑張った愛校作業

学期末にあたり、自分たちが使っている校舎を感謝の気持ちを込めて清掃しています。今週一週間は清掃強化週間として、各教室を中心に廊下や階段など、重点箇所を決めて清掃活動に取り組んでいます。隅々までなかなか手の回らないところもありますが、子どもたちは力を合わせて汚れを落としています。校舎がきれいになり、気持ちよく新しい年が迎えられそうです。

そば打ち体験

高学年は総合的な学習で、地域の伝統や文化を調べる学習と体験活動を計画的に行っています。本日はその学習の一環としてそば打ち愛好会の皆さんのご協力のもと、そば打ち体験を実施しました。6年生は昨年度の経験を活かして力を込めてそば粉を練ったり、器用に麺棒で伸ばしたり、包丁で等間隔に切ったりすることができました。5年生も一緒に挑戦する予定でしたが、欠席者が多く今回は見送ることになりました。出来立てのそばは、お店で食べるような風味とこしがあり、子どもたちと一緒に試食させていただきました。とてもおいしかったです。

伝統を引き継ぐ

今週から鼓笛の引継ぎを行っています。これまで中心になって活躍してきた6年生から鼓笛隊を引き継ぐことによって西二小の伝統や校風も引き継いでいこうとするものです。特に4年生は、6年生からしっかり教えてもらおうと真剣そのものです。いつまで鼓笛隊の編制が可能なのかは予測できませんが、子どもたちは今日も自主的に練習を進めています。

二学期のまとめ

今学期もあと1週間を残すのみとなりました。季節柄、インフルエンザ流行の兆しが西二小にも見られ、本日は3名の児童が欠席しています。学校では、まめな手洗いやマスクの着用、お茶うがいなどで予防を呼びかけています。

本日の全校朝の会では、各種表彰と校長先生のお話、清潔検査の結果発表が行われました。校長先生からは、これからも暗唱の継続的な取り組みを期待しているので、目標に向かって、スモールステップで着実に身に付けて欲しいとのお話がありました。いよいよ学習のまとめの時期です。各学年では、2学期を振り返って、積み残しているものがないように基礎・基本の底上げを図っているところです。

交通安全ポスターコンクール JA共済書道コンクール 作品展

清潔検査優良 暗唱合格

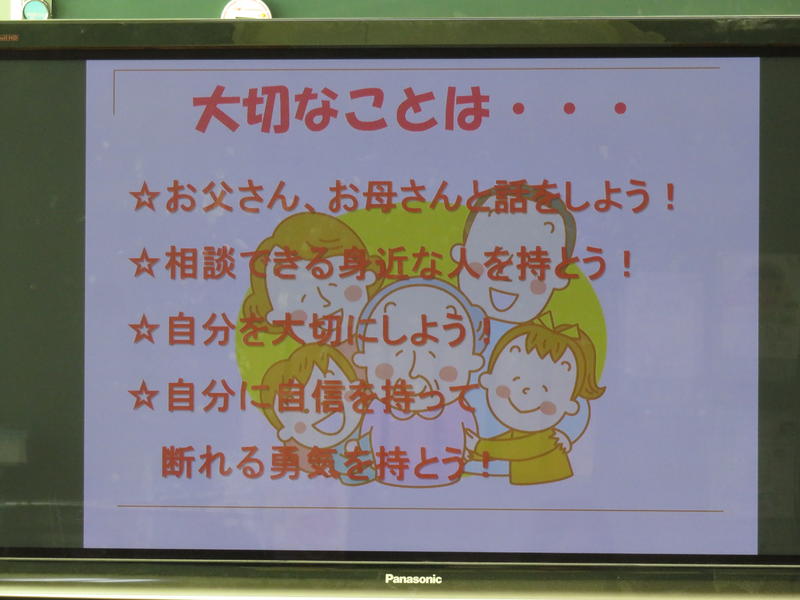

薬物から身を守ろう!

本日、6年生を対象に学校薬剤師さんによる薬物乱用防止教室を行いました。講義では、薬を治療以外に使うことや医薬品でない薬物をいたずらに使うことを薬物乱用ということを教えていただきました。また、人間には自然治癒力があり安易に薬に頼らないこと。未成年での喫煙や飲酒は、脳の働きを退化させること。違法な薬物は身近な人を通じてやってくることも教えていただきました。心も体も薬には依存しやすいものです。科学的根拠を調べることや違法な薬物の提供については、友だちであっても勇気をもって断ることが大切であることを学びました。

違法薬物の種類(模型)

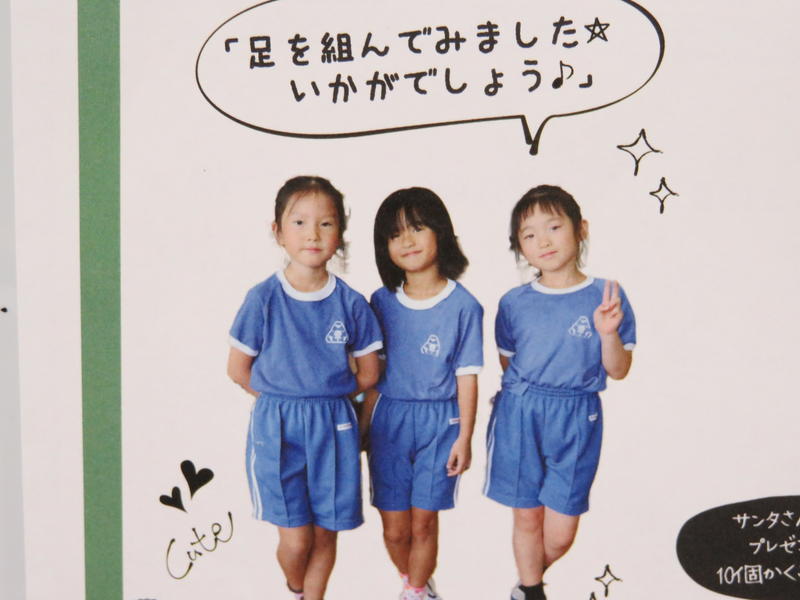

ハイ!ポーズ

須賀川市子ども情報誌に本校児童の写真が掲載されました。ご覧になられたでしょうか。子どもたちの笑顔が素敵な写真ばかりです。

3年生の校外学習

3年生が校外学習に出かけてきました。行き先は、歴史民俗資料館とスーパーマーケットです。昔の人々の暮らしに思いを馳せたり、スーパーマーケットの業務・施設(バックヤード)等について体験的に学んだりして、働く人々の苦労や努力について学習してきました。

間もなく2学期終了

間もなく2学期が終了します。2学期は、1年間の学校生活のうちでも、とりわけ体験活動が多い学期でした。様々なコンクールを始め、学校行事、校外学習等での体験活動は、西二小ならではの教育活動です。ただ体験して楽しかったで終わらせずに、各学年で必ず活動を振り返っています。今後もアウトプットを重視し、将来を豊かに生きるためのきっかけづくりを充実させていきたいと思います。

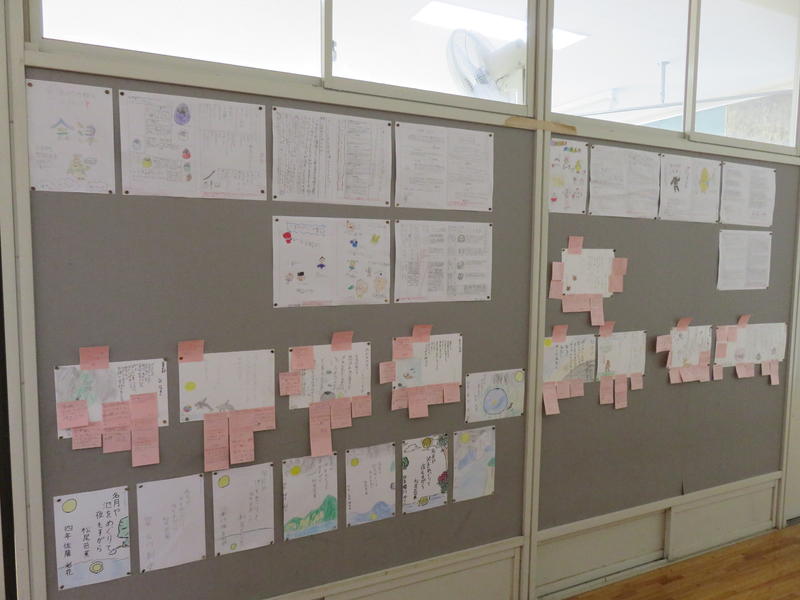

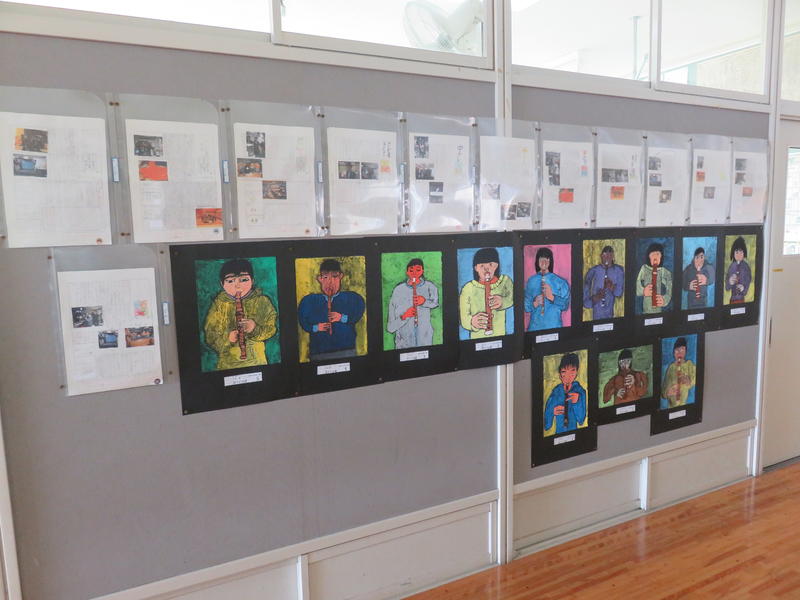

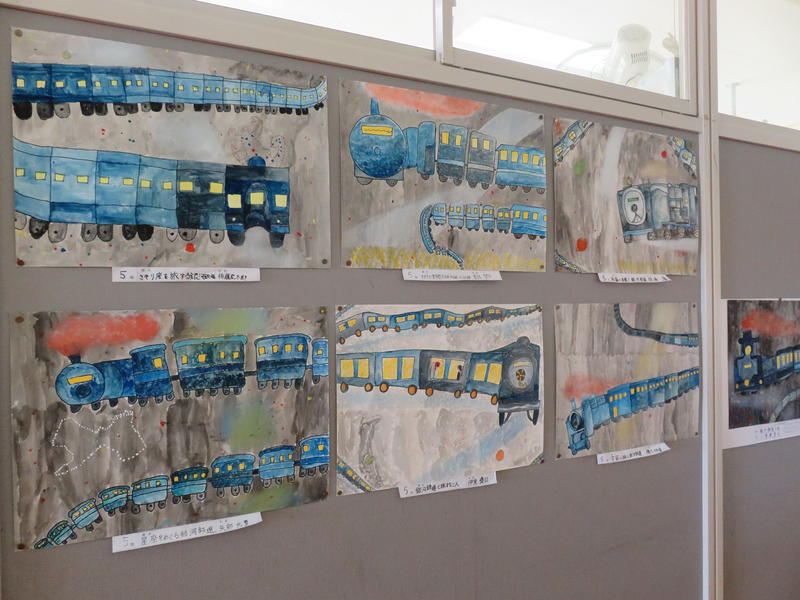

子どもたちの作品を紹介します。

5年生の図画作品 読書感想 6年生の作品

2年生の図画作品 ひまわ学級の図画作品 4年生の図画作品

3年生の俳句・書写作品 1年生の図画作品

暗唱名人を目指して

今年度も校長室には「名文暗唱」に子どもたちがやってきていま

す。緊張した中で唱える子どもたちの様子を見ながら、心の中で

「頑張れ!もう少しだ」と思いながら聞いています。子どもた

ちの読解力の低下が指摘されている昨今、「音読」や「暗唱」を

通して、聞き手を意識して「聞いてもらう」機会を多く持つこと

で、文章がしっかり読めたり、相手にしっかり「伝える力」の育

成につながったりしています。「合格です。」と校長先生に声を

かけられ、安堵する子どもたちの表情が印象的です。

オリジナルのリース

1年生がリース作りに挑戦しました。春に種を蒔いて育ててきた朝顔の蔓に、色を付けたドングリや松ぼっくりで装飾しました。同じ材料を使っても出来栄えは様々で、オリジナルの素敵なリースに仕上げることができました。

租税教室

29日(金)3校時目に「税の役割」、「税の使い道」、「税の必要性」等の租税の意義や役割を正しく理解し、社会の一員として税金を納め、その使い道に関心を持ってもらおうと6年生で租税教室を行いました。子どもたちは、身近にある公共施設に焦点を当てた租税教育用ビデオを視聴した後、毎日の暮らしの中で税金がどのように使われているかを学習し、将来の納税者として税金の重要性を実感していました。最後に、ダミーの1億円を持たせていただき、その量と重さに目を丸くしていました。

アネシス訪問

3・4年生がアネシス(老人保健施設)を訪問してきました。子どもたちは、「総合的な学習」で「身近な福祉」について学習しています。入所されている方々と交流したり、施設のバリアフリーを見学したりすることで、さらに福祉の学習を充実させていくことが目的です。施設では、一緒にラジオ体操に参加したり、合奏や歌、暗唱等を発表したりし、とても喜んでいただきました。最後にお年寄りの方々とふれ合う時間では、手をついだりお話をしたりして交流を深め、新たな気づきを得た子どもたちでした。

地域の素敵なところ

5校時目に1年生の道徳の授業研究を行いました。教科書にある「ぼくの町・ぼくの国」の資料を使って、自分たちの住んでいる地域に親しみや愛着を育む目的で授業を実践しました。授業では、地域探検や地域学習で見たことや聞いたこと、体験したことを基に、地域のよさや人の温かさを見つけたり考えたりしました。最後に一人一人付箋に書いた地域よさを1枚の紙に貼り付け、分類していきました。子どもたちなりに、自分たちが住んでいる地域の素敵なところをたくさん見つけることができた授業でした。

西一小6年生との交流

24日(火)に6年生が小小連携で西一小の6年生と交流活動を行いました。西一小は3クラスで100以上の子どもたちが来校し、体育館でゲームを中心に体を動かしました。元々、幼稚園で一緒だったという子もいて、なごやかな雰囲気のもとで、楽しそうに言葉を交わす姿が見られました。来年4月からは、同じ中学校で、友だちでありライバルとなる存在。残り4か月。自分の殻に閉じこもらずに、目標をもって、努力を重ねられるタフな子どもたちを目指していきたいと考えています。

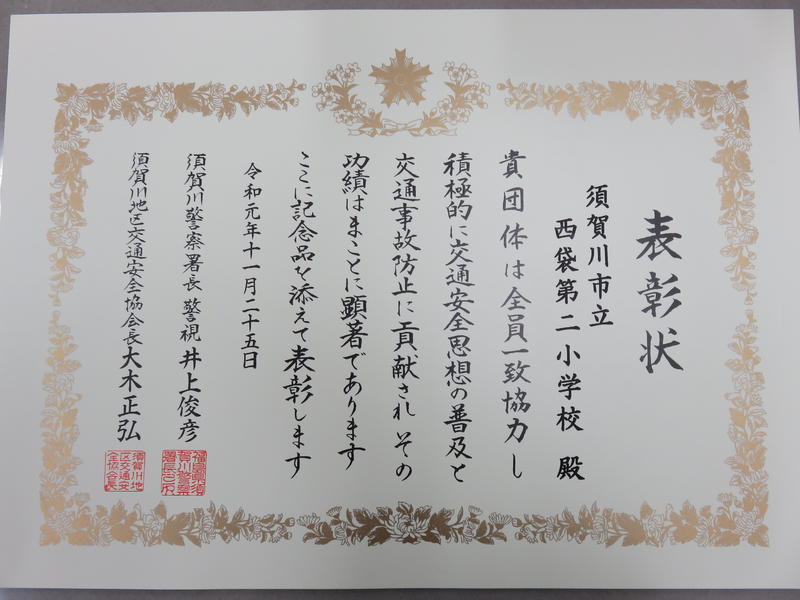

交通事故防止への新たな誓い

西袋第二小学校が第38回須賀川・岩瀬地方交通安全大会で

優良交通安全活動団体として表彰されました。これは、本校が

交通事故防止活動に積極的に取り組んできた功績が認められた

ものです。保護者や地域の皆様にも子どもたちの交通事故防止

については、日頃から見守り等のお力添えをいただき、誠にあ

りがとうございます。これからの季節、雪道や凍結路での安全

な登下校、車の乗車中におけるシートベルトの着用につきまし

ても積極的な声かけをよろしくお願います。

みんな違って みんないい

8:15より全校集会を行いました。作文や感想文等の表彰後、校長先生から心や施設のバリアフリーについてお話がありました。平成28年に障がい者差別解消法が制定されたり、発達障がい者支援法の一部が改正されたり、合理的配慮の提供や社会的な障壁を取り除いていくことが定められました。障がいをもった方々やマイノリティ、人種、言語、文化、宗教を超えて共生・共存する社会を目指していく必要があります。まず、子どもたちには、「みんな違って、みんないい」の考え方や相手に対しての「気づき、考え、行動し、振り返る」理念を共有していきたいと思います。

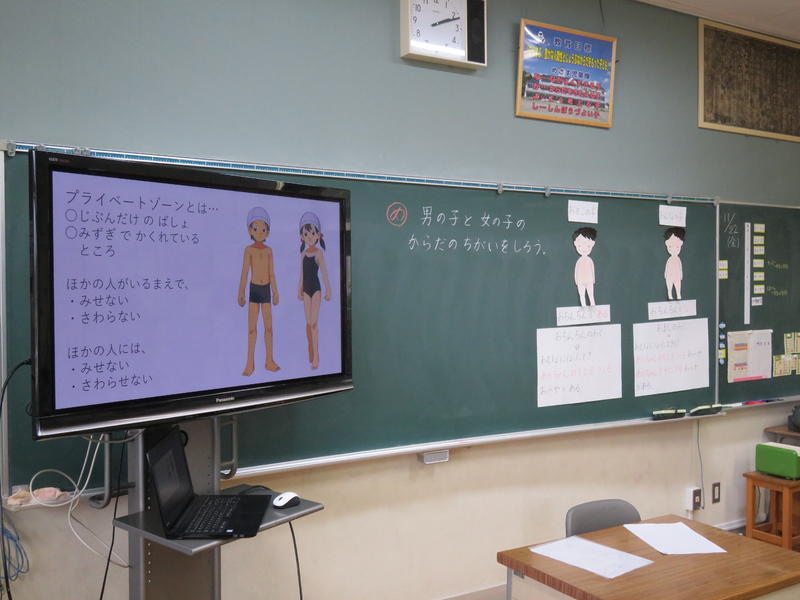

違いを認める

5校時目に1・2年生の保健指導で、男の子と女の子の体の違いについて学習しました。学習の中で、プライベートゾーンについて知り、自分の体も他者の体も大切にしなければならないことを学びました。子どもたちは自分のプライベートゾーンをワークシートに記入し、感想をまとめていました。今後、多様性と多文化共生の社会の中で、違いを認める環境づくりや違いを認める心の耕しが急務です。道徳教育や人権教育、保健指導等で、人権感覚を育て、自他を大切にすることのできる児童を育成していく必要を感じました。

今年度最後のクラブ活動

放課後は、今年度最後のクラブ活動でした。子どもたちは、各クラブの計画のもと、楽しく活動する姿が見られました。パソコンクラブは、プログラミングの導入を。ゲームクラブでは3人でオセロを楽しんでいました。家庭科クラブでは、ラスク作りに挑戦しました。スポーツクラブは、鬼ごっことドッジボールで汗を流していました。どの子どもたちも惜しむかのように最後のクラブ活動に取り組んでいました。

ペア読書

本日の8:15よりペア読書を行いました。上学年と下学年の児童がペアになり、ペアになった下学年の子どもたちが興味や関心を持つような本を上学年の子どもたちが選んで、気持ちを込めて読み聞かせをしていました。お互いに物語の世界にどんどん引き込まれ、時間を忘れて読みふけっていました。

予告なし避難訓練

18日(月)に予告なしの避難訓練を行いました。地震により給食室から火災が発生したとの想定で、休み時間に実施しました。子どもたちは、校内放送をよく聞き机の下に身を隠したり、その場で低い姿勢で頭を守ったりする行動を取るなど、非常時の際の行動は身についてきているなと感じました。地震はいつ、どこで発生するのか予想できませんので、日頃の定期的な訓練が大切です。今後も、自分の命は自分で守ることは大原則ですが、災害時における助け合いや労わり合う気持ちも徐々に養っていきたいと考えています。

当サイトの内容、テキスト、画像等の転載・使用を固く禁じます。

〒962-0057 福島県須賀川市袋田字小田切21 TEL 0248-76-5132 / FAX 0248-63-1086